JazzTokyo

Jazz and Far Beyond

-

#1297 (3 DAYS) OF MUSIC DEDICATED TO PETER BRÖTZMANN – London Report 2

3日間にわたるペーター・ブロッツマン追悼コンサートの最終日の模様を、ロンドンの Cafe OTO からリポート。

-

#1296 KARM日本ツアー・関東編

KARMはプラハのミハル・ヴルブレフスキ(アルトサックス、クラリネット)とベルリンのトルステン・パペンハイム(ギター)による即興のデュオユニットである。かれらの特徴はまったく電気を使わないことだ。

-

#1295 Tenors In Chaos (テナーズ・イン ・カオス)

テナーサックス奏者3人(西口明宏・陸悠・馬場智章)がフロントに並ぶ。燃え上がり、吹き荒れ、やがて和する三本のサックス。西梅田ガロンの本営業初日は、満員御礼で幕を開けた。

-

#1294 武本和大 THE REAL “Departure”

急速な進化を続ける武本和大の新プロジェクト “Departure”

-

#1293 Next Circle 波多野睦美バースデイコンサート

「舞台というカンヴァスを描き切る身体の自在さ」は、この日の出演者すべての共通項。聴き手は視覚と聴覚をフルに動員しながら、演者たちが差し出す内的世界へとり込まれていくことになる。

-

#1292 (3 DAYS) OF MUSIC DEDICATED TO PETER BRÖTZMANN – London Report 1

3日間にわたるペーター・ブロッツマン追悼コンサートの2日目の模様を、ロンドンの Cafe OTO からリポート。

-

#1291 EXPLOSION GIG vol.2

森田潤、グンジョーガクレヨン、Cannonball Explosion Ensemble。それぞれがスタイリッシュですばらしく野蛮な演奏をみせた。

-

#42 一月に観た音

「田村夏樹・藤井郷子 あれもこれも2024」

「第16回JAZZ ART せんがわ」今年最初に出かけたライヴは、実験音楽家ピエール・ベルテ Pierre Berthet、ロンドン在住の彫刻家中島吏英そして坂田明による即興パフォーマンス。続いて「田村夏樹・藤井郷子 あれもこれも2024」と第16回JAZZ ART せんがわへ。

-

#1289 今宵☆jazzyに!SUPER JAZZ NIGHT

大部分の人が立ち上がり、皆が踊っている。会場は大きな興奮に包まれ、ダンスホールと化した。

-

#1288 パット・メセニー「ドリーム・ボックス・ソロ・ツアー」札幌公演

パット・メセニー5年ぶりの来日公演の中心となる演目は、なんと「ソロ・コンサート」だった。これまで観たことのないような演奏が繰り広げられたその「ソロ・コンサート」。札幌での公演の様子をレポートする。

-

#1287 第16回 JAZZ ARTせんがわ

Jazz Art せんがわの手本であるメールスが逆にせんがわから学ぼうとしている。これこそ「ひと言で判られないフェスティバル」の真の在り方であろう。

-

#1286 ケン・ヴァンダーマーク+ポール・ニルセン・ラヴ 2024年日本ツアー(関東編)

4年ぶりの来日。強さ、速度、相互の意思疎通、すべてにおいて驚くほど高度な演奏をみせてくれた。

-

#1285 李松+趙叢+朱文博

北京在住の朱文博(ツゥ・ウェンボウ)と趙叢(チャオ・ツォン)が久しぶりに来日した。また西安出身・ロンドン在住の李松(リ・ソン)は1年ぶりの日本である。3人とも方法論自体から作り上げる者であり、やはり、蓋を開けてみると予想外の展開となった。

-

#2298 『ムジーク・クーゲル/完璧な美』

『Musik Kugel / Beauté Parfaite』そんな大きなスケールが背後にあっても、ムジーククーゲルの表現は、なお清楚でたおやかだ。

-

#1281 「悠々自適」悠雅彦さん追悼コンサート

2023年11月25日、プロデューサーとして、また文筆家として、大きな功績を残した悠雅彦の追悼コンサートが行われた。亡くなった翌月の開催であり、この場に集まった演奏者、関係者、観客の多さが、悠の影響力の大きさをものがたっていた。そして、展開された音楽の世界は、伝統と革新の両方を同等に重んじる悠の姿勢と重なるものだった。

-

#1280 sonora do silêncio at 公園通りクラシックス 〜沢田穣治、太田剣、柳原由佳 ゲスト: Kan

出会ったことのなかった音楽家3人が集い既視感のない音楽を紬ぎ出す新ユニットのthe second contact。20代のパーカッショニストKanもパンデイロで参加しさらに音の地平を広げた。美しいオリジナルの数々に加え、キース・ジャレット「プリズム」も取り上げた。

-

#1279 シェク&イサタ カネ-=メイソン デュオリサイタル」

肉体に有り余るグルーヴ感を音符の極限にまで宿らせるふたりの演奏は、「形式」があるクラシック音楽であるが故により一層の強度で、音楽することに対する分け隔てのないスタンスや、その普遍的な楽しさを伝えてくれる。

-

#1284 ラ・フォル・ジュルネ・ド・ナント2023〜夜の抒情詩 La Folle Journée de Nantes 2023 – Ode à la nuit

29回目を迎えた本家LFJは、「夜」や天体にインスピレーションを受けた音楽にフォーカス。ドビュッシー<月の光>、ベートーヴェン<月光>、ショパン<ノクターン>をはじめ、ジャズスタンダード、ワールドミュージックまで幅広い音楽を魅せた。

-

#1283 ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2023 やっぱり「Beethoven ― ベートーヴェン」

LFJ TOKYOが、COVID-19感染拡大による3年の空白を経て開催。大会場を中心に、ベートーヴェンの交響曲、協奏曲、器楽曲から幅広く、またジャズやラテン、和太鼓、当時まだなかったサックスアンサンブルなどさまざまな拡張も取り上げた。

-

#1282 ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティヴァル 2023〜藤田真央、エリプソス四重奏団 他

南仏プロヴァンスで夏の夜に開催されるピアノコンサートシリーズ。24歳のピアニスト藤田真央が、自然の音響に包まれる野外会場で、ショパンとリストの魂の音楽を確実に観客の心に届けていた。

確実に観客の”魂に届く”ショパンとリストの響きに圧倒された。

-

#1278 エルメート・パスコアルと彼のグルッポ

白いもじゃもじゃ髭のエルメートが、助手に助けられて舞台に登場した。楽譜を描いた革の帽子をかぶっている。魔法使いの別名で知られるのはもちろんこの外見からだが、魔法はそれよりも演奏ぶりにあった。

-

#1277 第15回 カイロ・ジャズフェスティバル 2023

「ジャズは自由な音楽。ジャズの楽しさとパワーを皆に広めたい。この国にはジャズが必要なんだ」

-

#1276 早稲田大学モダン・ジャズ研究会60周年コンサート

この早稲田ジャズ研、60余年の歴史を有するだけに、OB・OGだけで700名近い人数を擁している。

-

#1275 “FUJIN / RAIJIN” 神田綾子 Ayako Kanda & sara(. es)による即興デュオ

ギャラリー・ノマルの挑戦・「Utsunomia MIX」シリーズ制作の現場から「Utsunomia MIX」シリーズのライヴ録音現場で、フリーインプロを繰り広げる神田綾子とsara (.es)を聴く。アートギャラリーには、風神の叫び、雷神の怒号が飛び交っていた。

-

#1274 渡辺貞夫カルテット

楽器とからだがひとつになる―ジャンルと楽器を問わず、よくこんなほめ方をする。その日のナベサダはその境地にあったと思う。

-

#1273ザイ・クーニン+川島誠

東南アジア島嶼部のザイ・クーニンとサックスの川島誠による初共演。

-

#1272 現代音楽系即興サックス奏者・植川縁「夏の即興祭」2023

オランダ在住の現代音楽系即興サックス奏者 植川縁の「夏の即興まつり 2023」をいくつかレポートする。

-

#1271『そらのおと うみのいろ 作曲家 平野一郎の世界 2023』

緊迫と磊落(らいらく)のあいだを大きく振り切る羅針盤のような3時間。

-

#1270「吉村弘 風景の音 音の風景」

静けさの本』のなかで書いている。「音は出合いであり、すぐに消えてしまう。記憶のなかにしか残らない」。記憶があやふやになって音は消えていくが、心配するな。後知恵だが、こんな安堵に浸れるのは彼の特別な存在(不在)ならではのことだ。

-

#1269 ブライアン・アレン+田中悠美子+今西紅雪

田中悠美子は、日本の伝統芸能界以外のコンサートにおいて伝統楽器を使うことについて「異なる文脈の中で日本音楽の独自性が際立つことに意義がある」と書いている。トロンボーンという西洋の金管楽器との即興演奏はまさにその実証でもあった。またアレンがどこか特定のルーツ音楽に拘るのではなく、アジアなどを旅しては演奏し、映像を撮る複眼的な者であることも、このトリオを特別なものとした。

-

#1268 「And the music continues to evolve vol.20

~Voice from the Future」この集団即興で出現している状態は、音楽にとっての「生命のスープ」みたいなものだ。

-

#1267 Bucher-Countryman-Flagio Trio Japan Tour 2023

ブッチャー=カントリーマン=フラギオ・トリオ・ジャパン・ツアー2023米国ワシントン出身、フィリピン在住のサックス奏者リック・カントリーマンとスイス人ドラマー、クリスティアン・ブッチャーが来日。大阪在住のベーシスト、フラギオとともにトリオで関西ツアーを行った。7月15日、ゲストにジェリー・ゴードン(sax, etc)を迎え、中身の濃い演奏を間近に見た。

-

#38 第52回メールス・フェスティヴァル 2023

52. Moers Festival 2023第52回目となったメールス・フェスティヴァル、本会場、屋外ステージ、またセッションが行われたアネックス、教会やメールス市内でのライヴなどを含めると軽く100を超えるコンサートが行われた。

-

#1266 詩與歌的靈魂夜 A Soulful Night of Poetry and Songs

台湾随一のサックス奏者・謝明諺(シェ・ミンイェン)は、ことばによる音楽的な響きの違いを追求している。久しぶりの来日公演で、沼尾翔子、遠藤ふみとともに作り上げる日本語のうたの世界。そしてポップ歌手の林理恵(マーズ・リンことリン・リーフイ)による台湾語・中国語のうたと朗読。なにか豊穣な音世界の起点となるか。

-

Reflection of Music Vol. 91 Moers Festival 2023

4年ぶりにメールス・フェスティヴァルに出かけることにした。第50回には出かけるつもりがコロナ禍のためにストリーミングでの閲覧になり、50周年という節目の年であった昨年も出かけることは叶わなかったのでリベンジである。第一報として歩き回った界隈やステージをスライドショーにまとめた。

-

#1265 Robert Glasper @ Billboard Live Tokyo

ロバート・グラスパー@ビルボード・ライヴ 東京「自然体」「流水不争先」(流水、先を争わず)のRobert Glasper。

-

#1264 園田游 舞踏會 ゲスト:前田隆

園田游と前田隆が創り出す世界は<静寂>という音楽を『場』に捧げる儀式であった。立ち会う者は何も考えず、目に聴こえて、耳に見える音楽を受け入れればいい。いかなる作為も必要がない音楽の存在を愛でるだけでいいのである。

-

#1263 LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023

出演者もリスナーも、自由なスタンスとスタイルで音楽を楽しむ。それがこのフェスの醍醐味.

-

#1262 Entropic Hop/日本ツアー・関東の陣

ブルックリンを主な拠点として活動するトリオ・Entropic Hopが来日した。

-

#1261 パトリック・シロイシ/東京の2夜

異能のサックス奏者パトリック・シロイシが日本公演を行った。ロサンゼルス在住のシロイシは日系のルーツを持つ(かれの祖父母は第二次世界大戦時の日系アメリカ市民を対象とした強制収容所で知り合って結婚した)。それだけに個人的な旅行を兼ねた今回の公演はずいぶん嬉しいものでもあったようだ。

-

#1260 喜多直毅クァルテット『難民』~沈黙と咆哮の音楽ドラマ~

ふだん押さえつけているエモーションが、際から際まで刺激される。曲が進むにつれて床へ落とされるスコア同様、様々な澱(おり)が剥がれおち、気がつけば鎧なき寄る辺なさ。容赦ないひりつき具合が、現実を串刺しにする。

-

#1259 徹の部屋ふたたび 不在の在

~『齋藤徹の芸術 コントラバスが描く運動体』出版記念尽きぬ問いを不在人の残した音や言葉、気配から読み取る、そんな温かい会でした。

-

#1258 音楽と経済 ECMをめぐる二夜

ECMの音は、ひとことで言うと、ぼく自身の言葉でいえば「透徹」であるが...。

-

#1257 Joe Rosenberg Trio JAPAN Tour 2023 大阪公演

ジョー・ローゼンバーグ(Joe Rosenberg)が2020年以来の来日となる日本ツアーを2023年の春に実現させた(3月30日~4月9日)。彼のトリオには落合康介(b)、大村亘(ds)が参加。今年も彼らしいフリーインプロの世界をソプラノサックス一本で築き上げていた。

-

#1256「And the music continues to evolve vol.19」

“Essence of Human Music Ⅲ”細胞に粒子が染みてきて喜んでいるのを感じて。あの場にいた身体には、共鳴が起きていたように思う。

-

Reflection of Music Vol. 90 福盛進也, ソンジェ・ソン East meets East Ensemble

JazzTokyo300号記念特集が「ECM: 私の1枚」ということなので、この連載もECMゆかりのミュージシャンにしようと考えた。2月に福盛進也 と韓国のサックス奏者ソンジェ・ソンによる「EAST MEETS EAST 2023」公演に出かけたので、それを取り上げることにする。

-

#1255 映画『砂漠の小舟 / CUT LIGHT, SANDY BOAT』& 野上亨介監督インタビュー

瞬間に生きる即興演奏家の気迫が生々しく伝わり、“行き過ぎることを恐れない”地下音楽の本質を実感できる、まさに体験する即興ライブ・サウンド・ドキュメンタリー。テレビやパソコン画面ではなく、映画のスクリーンで観てこそリアルな体験ができるはずだ。

-

#1254 藤井郷子 東京トリオ・日本ツアー 2023 大阪公演

Satoko Fujii Tokyo Trio Live at Always UmedaSatoko Fujii Tokyo Trioは日本ジャズ界で多忙を極める3人によるピアノ・トリオ。その大阪公演で、ピアニスト藤井郷子の充実ぶりをまたも実感する。須川崇志(bass)、竹村一哲(drums)という、個性も実力も傑出した2人との共演は、想像以上のスリルに満ちていた。

-

#1253 植川縁,本田ヨシ子, 溝辺隼巳トリオ

Yukari Uekawa,Yoshiko Honda,Hayami Mizobe TRIO言葉ではいかんとも表しがたい、どこまでも広がる微光に包まれるような音響体験は、他に類を見ないもの。

-

#36 吉田隆一「The Thrid World of Jazz “プレイズ” 3 デイズ」

プレイズ・ガトー・バルビエリ、カーラ・ブレイ、チャーリー・ヘイデン新宿ピットインで吉田隆一の”プレイズ 3デイズ” が行われた。タイトルは「The Thrid World of Jazz “プレイズ” 3 デイズ」で、取り上げたのはガトー・バルビエリ、カーラ・ブレイ、チャーリー・ヘイデン。

-

#1250 「感じる―鈴木昭男と宮北裕美のありかた」オープニング・パフォーマンス

目と耳が呼応するのはいつものことだが、空間の物語・感覚的構成と共鳴して特別細やかに感じられた。場所作りから始めて時間をかけて対等なパートナーとして共同制作する経験はこれまでになく、互いの発見があったそうだ。私たち観客は二人の見かけ以上に親密な世界に招き入れられた。

-

#1249 ライヴ「響き合う東アジアの歌声」と河崎純著『ユーラシアの歌』についての冗長なレポート(前編)

河崎の旅はユーラシア各地の巫を求め歩く旅であるともいえる。

-

#1248 映画『アザー・ミュージック』

『アザー・ミュージック』は2016年に閉店したNYのダウンタウン、イースト・ヴィレッジにあったレコード店の21年間を振り返る映画で、1998年から2002年までNYに住んでいた私も通った店だった。

-

Reflection of Music Vol. 89 田村夏樹・藤井郷子の昼夜ぶっ通し

田村夏樹と藤井郷子による毎年1月恒例となった感がある昼夜ぶっ通しのライヴが1月15日に新宿ピットインで行なわれた。その様子をテキストとスライドショーで。

-

#1247 林栄一+山本達久+神田綾子+ルイス稲毛

はじめての手合わせに近い面々、そしてこの人数での集団即興は噛み合わない結果となるか空中分解するかという不安がなくもなかったが、実のところ、それが杞憂に終わるだろうことははじめからわかっている。

-

#1246 Trio SAN〔齊藤易子 (vibraphone) 藤井郷子(piano) 大島祐子 (drums) 〕日本ツアー 2023「神戸公演」

フランス(大島祐子)、ドイツ(齊藤易子)、日本(藤井郷子)と、それぞれ異なる都市に活動拠点を置く女性3人が結成したTrio SANが日本ツアーで神戸を訪れた。2022年6月のトリオ欧州ツアーで、その実力は既に証明済み。さて、神戸では…

-

#1245 【コンポステラ〜星の広場で(Fiesta de Compostela)vol.2】

~篠田昌已没後30年~ 2days生活向上委員会、じゃがたら、コンポステラ、東京チンドンなどで活躍したが、1992年に早逝したサックス奏者篠田昌已の命日(12月9日)と誕生日(12月8日)に合わせた30周忌に、協演した楽士と、後から知った若い世代合わせて20数名が、大熊ワタルの呼びかけで集まった。

-

#1244 矢沢朋子 Absolute-MIX presents Electro-Acoustic Quartet

ピアニスト矢沢朋子が企画する「Absolute-Mix」は、今回ニューヨークを本拠地として活動するスコット・ジョンソンの作品を取り上げ、エレクトロ・アコースティックなサウンドを生き生きと繰り広げるその独自の世界を紹介した。

-

#1243 Incognito

Incognito は40年もやっているのでそりゃまぁ年齢層高いわ。若い人が意外と少ないのが気になるところ。

-

#1242 松本一哉 3rd album 『無常』リリース・ツアー

映画「UTURU」上映&ライブ・パフォーマンスなんだかライブの印象が壊れそうで、私は松本の尋常ならざる執念の作品『無常』を買わなかった。

-

#1241 りら~雲を吐き、星を喰う homages to Tetsu~

「りら」はコントラバス奏者の故・齋藤徹によるワークショップなど齋藤との縁から実施されてきた表現の場であり、異なる領域のメンバーが模索を続けてきた。この日ゲストを加え、齋藤へのオマージュとして3回目のステージが実現した。

-

#1240 神田綾子+柳川芳命+内田静男

フリー・インプロヴィゼーションとひとことで括ることは土台無理な話であり、なにがその場で行われているかについては演者自身にしか解らないことも、演者の自覚を超えて開かれた結果こそがものがたることもあるだろう。前者が後者の条件であるとは限らないが、少なくとも三者には明らかにそれがあった。

-

#1240 デトロイト・ジャズ・フェスティヴァル 2022Detroit Jazz Festival 2022

世界最大の”無料”ジャズ・フェスティヴァルであるデトロイト・ジャズ・フェスティヴァル。2022年は3年ぶりのリアル開催となり、Artist-in-Residenceにキューバ出身のピアニスト、チューチョ・ヴァルデスを迎えながら、4日間、4ステージで熱狂のパフォーマンスが繰り広げられた。

-

#1239 今井和雄カルテット

60年代末の日本のフリージャズの初期衝動そのままの激烈なインプロヴィゼーションが目の前で展開される奇跡。半世紀近く過ぎてなお、なぜこれほど冷徹で凄まじい演奏行為をやり続けているのだろう

-

#34 追悼するということ

「近藤等則 三回忌追悼コンサート」を見てそこで聴いたのは、これまでの経験から導き出された幾重にもアップデートされた音表現の現在地である。それでこそ追悼演奏なのだ。

-

#1238 松田美緒 X ウーゴ・ファトルーソ『LA SELVA』レコ発ライブ

夢がかなった―彼女は歌の合間に何度もそう話していた。二年前、『ラ・セルバ』の発売に合わせた日本ツアーはコロナ禍で中止。それが今回、幸運が重なってデュオが実現した。

-

#1237 渋谷毅&仲野麻紀 Duo Live

感動で打ち震えながら辺りを見回すと、キース・ジャレット、そして名だたるECM関連のアーティストたちのポートレイト写真が目に入ってきた。いいねえ、と今にも声が聞こえてきそうである。

-

#1236 MMBトリオ w/大友良英&仲野麻紀

モツクーナス=ミカルケナス=ベレ・トリオ w/大友良英&仲野麻紀この夜、MMB3+大友&仲野の5人によって紡ぎ出された音は、まさに「フリー・ジャズ」と「インプロビゼーション」が高度の次元で融合したものであり、そのプロセスを同じ空間で共有出来たことはまさにLIVEの「至福」そのものだった。

-

#1235 オーブリー・ジョンソン&ランディ・イングラム Aubrey Johnson & Randy Ingram at 新宿PIT INN

透明なのに暖かく低音から高音まで正確に美しく響くオーブリーのヴォイス。そして英語が日本人の耳に確実に届くという現象にも驚かされ、ランディの丁寧なコードワークの中で、その類い稀な才能を見せつけた。叔父ライル・メイズ作曲<Close to Home (Quem é Você?)>を涙を浮かべながら感動的に歌い上げるなど、観客と一つになる特別な夜となった。

-

#1235 MMBトリオ with 神田綾子・ルイス稲毛/林栄一

サックス・クラリネットのリューダス・モツクーナス(リトアニア)、ピアノのアルナス・ミカルケナス(リトアニア)、ドラムスのホーコン・ベレ(ノルウェーからデンマークへ移住)の3人から成るMMBトリオ、日本ツアー。初日は神田綾子・ルイス稲毛と、2日目は林栄一をゲストに迎えた。

-

#1234 池田亮司展「リアリティの分離/融合」(後編)

池田の音と画像は別物なのだ。我々はその関係を誤読する、誤解する。それが池田の手法である。

-

#1233 喜多直毅クァルテット+ジャン・サスポータス+ベネディクト・ビリエ『舞曲』

表現者が表現手段を超えるーあらゆる”Beyond”の境地を体現していた。

-

#1231 高瀬アキ+岡登志子「キッチン」

『キッチン』は神戸を拠点におくダンサー岡登志子と高瀬アキの共同作品。コロナ禍のために3年間延期のうえの上演である。食べることは生きることをモットーに、子どもに観客を広げた演出で、素敵な衣装のスパイス娘のトリオが軽々と飛び回ったり、つまみ食い小僧のトリオが…

-

#1230 山田邦喜・斉藤圭祐デュオ、もしくは二匹の知恵ある野獣について

今度こそ本当に「恐怖の」「頭脳」を「改革」するような、「life」の「time」を忘れさせるような、迷宮的なサイケデリック・フリー・ロック演奏を繰り広げたのだ

-

#1229 池田亮司展レビュー「リアリティの分離/融合」(前編)

もしかつて宗教芸術が、神を描いたり、宇宙の仕組みを解いたりしていたのだとすれば、池田の方法論”datamatics”はまさにそれを引き継いでいるのではないか。

-

#1228 角野隼斗&エリック・ミヤシロ 〜ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ

ビッグバンド初挑戦にして、角野はピアノとビッグバンドのバランスを掴み、輝きのある歓喜のサウンドを生み出していた。角野の幅広い感性に加え、ピアノ・コンチェルトを鳴らしきる力とクラシックピアノのタッチがポジティヴに効いているように思えた。

-

#1227 坂田明&伊藤志宏デュオ

伎倆やら経験やら天分の音楽性やらをすべてを含み込む「音色」において、坂田明と伊藤志宏ほど極めた存在は稀有なのだ。だからこそ、その邂逅を目撃したくてたまらなくなる。

-

#1226 波多野睦美 歌曲の変容シリーズ第15回 想いの届く日ふたたび~氷と熱の楽器バンドネオンと共に~

思えば蛇腹の抑制が生むリズミカルな律動など、三者三様の鼓動や息遣いがひとつの大きな有機体のように連なるユニットだ。余白が豊穣である。その包容力は、忘れがたい衝撃という類いのものではなく、身体に沁み込んだ記憶がさざ波のように寄せる瞬間を捉えた、静かな覚醒と充足。

-

#1225 カール・ストーン+吉田達也+神田綾子 with 小林径

時間の流れに沿った相互作用だけでなく時間軸を伸縮させる縦波を前提としたふるまい、三者ではなく自分自身の影をメンバーに呼び込んだ共演。それによる予期せぬ現象は三者の力量によって平衡を獲得するが、さらにそこから次の相と新たな現象・平衡へと移行する。驚くべきダイナミクスだ。

-

#1224 中牟礼貞則&三好3吉功郎ギター・デュオ

事前にライヴ収録を告げられたこともあってか初めての師弟共演は和やかな中にも常に緊張感を孕んだ演奏が展開された

-

#1223 羽野昌ニのヨーロッパ・ツアー・レポート

来春にHibyとBroetzmannのツアーを予定しており、ぜひ皆さんのご協力をお願いしたい。

-

#1222 田崎悦子ピアノリサイタル/Joy of Music Series 第3回/Joy of Schubert

そこにはシューベルトの音楽がもつ稚気が降臨している。あるのはただ、人間による後付けの解釈などものともしない「永遠の実在」へのリスペクトだ。

-

#1221 ハイパー能「菖蒲冠(あやめこふふり)」

犬の吠え声や野鳥の鳴き声が演奏・歌唱と共存し、芸術と自然がひとつになれる理想的な環境である。

-

#1220 ジャック・リヴェット映画祭

〜音/音楽から迫るリヴェット映画4月にヒューマントラストシネマ渋谷でジャック・リヴェット映画祭が開催された。ここでは、特に音/音楽に比重を置き、今回のプログラムの作品を中心に、それ以外の作品にも触れつつリヴェットの映画に迫ってみたい。

-

#1219 酒井俊+瀬尾高志+須川崇志+市野元彦

コロナ禍を経て久しぶりの酒井俊の帰国ツアー。すべてが一期一会だ。

-

#1218 喜多直毅クァルテット/狼の夜~沈黙の咆哮の音楽ドラマ

こぼれでる多様な音の変遷に動揺しつつ、次第に音の遠近が攪拌されてくる。それらの音がスコアへと収斂されていくさまが幻視され、逆方向のベクトルに絡めとられてゆくのだ。磁場としてのコンポジション。制御不能なものが還りゆく場所。その見果てぬうねり。

-

#1217 新生 声のことばの勉強会公演/群読 平家物語(抄)/百万回生きたねこ

かたり読むこと。メロディを編み奏でること。双方ともシンプルな営みではあるが、捻りもない代わりに天井もない世界。それらは誰に向けて放たれたものなのか―その一点を照射しつつ、表現というもののラディカルな本質を突く。

-

#1216 田崎悦子Joy of Schubert+/遺作ピアノソナタへのいざない/Piano Trio の夕べ

絶え間ない転調によるテーマの持続は、いつしか奏者たちの耐久戦のような様相を帯び、あらゆる構えが取り払われて剥き出しの個性を露わにしてゆく。脱皮に立ち会うかのような清々しさ。これぞ「シュベルティアーデ」が目指す究極なのではないか。

-

#1213 太田 剣 in memory of 和泉宏隆 at お茶の水NARU

和泉宏隆が亡くなる前日で最後のライヴとなった「NARU」での太田剣カルテット。1年後にメンバーが集まり、ピアノの佐藤浩一を加えて、和泉宏隆の美しい曲の数々を演奏した。

-

#1212 藤井郷子 東京トリオ

フランク・ザッパ、プリンス、そして藤井郷子。この三者に共通する項目はなにか?

それは、尽きせぬクリエイティヴィティと比例し、常軌を逸して多作であることだ -

#1211 フリー・ジャズ・フェスティバル・ザールブリュッケ

音楽に打ちのめされたり救われたりする現場が、こんなに大変で、綱渡りのようで、だけどだからこそ実現できるってことが凄いことなんだって言うのも、改めて実感することができた。

-

#1210 幻視者たちの饗演

And the music continues to evolve vol.7 “Last Exist”これぞ音の煉獄、補陀落詣でとも言うべき、筆舌に尽くしがたい音楽体験であり、自分が長年探し求めてきた究極のサウンドに漂着した気分だ。

-

#1209 魚返明未&井上 銘 『サイクリングロード』リリースライヴ at KIWA

映像作品を観ているかのような楽曲のストーリー性とクオリティの高さ、音色の美しさと拘り、ダイナミックレンジの広さに驚ろかされた。低音量域から美しく表現し、音量差を的確に駆使できるユニットは意外に少ないが、それを完璧に実現している理想のデュオで、今後の進化が楽しみだ。

-

#1208 塩谷 哲 スペシャルデュオ with 小沼ようすけ at ブルーノート東京

ジャズからJ-Popsまで幅広く活躍し「コレナンデ商会」音楽監督として6年間全力投球してきた塩谷哲と、カリビアン・グルーヴとジャズの融合“Jam Ka”プロジェクトでも高い評価を得て、ヨーロッパをはじめ海外での演奏の機会も多い 小沼ようすけのデュオプロジェクトが帰ってくる。

-

#1207 RIO / アルバム『RIO』リリースライヴ at コットンクラブ

21歳の若きウクレレ奏者RIOがギタリスト井上 銘とともに創ったアルバム『RIO』。待望のリリースライヴが、コットンクラブで行われれ、弦楽器4本という編成となったが、爽やかで鮮やかなRIOワールドを魅せた。

-

#1201 沢田穣治『Contra Banda』リリース記念ライヴ with 望月慎一郎、馬場孝喜、石川智、城戸夕果

ショーロ・クラブでの活動や作曲家、プロデューサーとして活躍し、自己のレーベルUnknown Silenceからも精力的なリリースを続けてきた沢田穣治は2021年半ばに悪性リンパ腫が見つかり闘病療養を続けてきたが、今回、復帰後の初めての上京ライヴを行った。

-

#1200 川村結花 Special Band Live 「25(+1)年目の4重奏」at コットンクラブ

<夜空ノムコウ>、<あとひとつ>などの数々のアーティストへの楽曲提供とヒットでも知られるシンガーソングライター川村結花。デビュー25(+1)周年を記念した丸ノ内コットンクラブでのバンドライヴ。

-

Reflection of Music Vol. 83 ジョン・ラッセルを追悼する

田中悠美子、秋山徹次、池田謙、クリストフ・シャルル 、すずえり、石川高、鈴木昭男、田中泯、坂田明ジョン・ラッセルはMopomosoでの自身の役割を「プラットフォームを提供することで即興演奏の発展を促し、そして可能であれば人々に知識と理解を深めるのに役立ててもらう」と語っているが、その意味においてもジョン・ラッセルを追悼するにふさわしいMopomoso的な企画だった。

-

#1197 映画『名付けようのない踊り』

観客に向けて何かを表現するというより、その場に即したからだのありようを伝えることが、田中泯のいう踊り(場踊り)の本質である。

-

#1196 「喜多直毅クァルテット/沈黙と咆哮の音楽ドラマ」

各々の実験的な経験値は、遠くから忍び寄るメロディにそこはかとなく宿る。「聴かせる」のではなく「聞こえてくる」のだ。

-

#1193 落穂の雨

心的な状況に応じて驚くほど変貌するバンドサウンドの幅広さ、これも「落穂の雨」のおもしろさにちがいない。

-

#1192 矢沢朋子 Absolute-MIX presents 2021

Electro-Acoustic Music 平石博一の音楽を中心に〜 minimalism-hybrid sound 〜Absolute-MIXの公演は、矢沢朋子が、演奏家としてだけでなく作り手、コーディネーターとして姿を現す場という側面が大きい。聞き手は好みが分かれるかもしれないが、毎年でなくともときどきやりたいことを存分にやって暴れてもらいたいと思う。

-

#1191 マージナル・コンソート『空間と戯れる音たち』

即興演奏の粋を極めた4人のミュージシャンによる同時多発演奏であるマージナル・コンソートのパフォーマンスは、不定形な即興音楽のアクロバットを演者と観客が一緒になって楽しむサーカスと言えるだろう。

-

#1190 外山喜雄とデキシーセインツ〜ルイ・アームストロング生誕120年 没50年記念

このバンドほど一流の音楽性とエンタメ性を兼ね備えた例を他に知らない

-

#1189 クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]

日本で最初のマークレー回顧展は「翻訳する」と題されている。これは彼のアプローチ全体を要約する最適の一語と思う。

-

#1188 John Zorn’s Cobra 東京作戦 坂口光央部隊@JAZZ ART せんがわ 2021

「JAZZ ART せんがわ 2021」で3年ぶりに「John Zorn’s Cobra(コブラ)」が開催された。当日の模様をお届けするとともに、ジョン・ゾーンが1984年に発表した集団即興を構造化する革新的なシステム「コブラ」の魅力に迫る。

-

#1187 映画『ジョン・コルトレーン チェイシング・トレーン』映画『Chasing Trane, The John Coltrane Documentary』

ジョン・コルトレーン(1926年9月23日〜1967年7月17日)の初の本格的な伝記映画が、2021年12月3日より日本で上映される。監督は『The U.S. v.s. John Lennon』のジョン・シャインフェルド。2017年ワールドプレミアの模様も紹介する。

-

#1186 田崎悦子ピアノ・リサイタル/Joy of Music 第2回~Joy of Brahms

田崎が漕ぎ出す音楽のヴォヤージュは、内省と祈りの度合の深化とともに、そのスケール感を一気に増す。瞠目するようなパノラマだ。鍛錬された所作のように美しい腕の払いから、蠱惑的な音色が解き放たれる。

-

#1179 佐藤竹善&エリック・ミヤシロ ブルーノート東京・オールスター・ジャズ・オーケストラ 6公演全記録 Chikuzen Sato & Eric Miyashiro – Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra

佐藤竹善とエリック・ミヤシロ率いるビッグバンドとの2019年のライヴの待望の再演で、公演3日間のセットリストが異なり、ライヴアルバムに収録されたほぼ全曲が歌われた。竹善とエリックが高校時代に共通して影響を受けた曲が多く取り上げられている。

-

#1177 RINA Trio with 佐藤潤一、小田桐和寛 at JZ Brat SOUND OF TOKYO

透明感があるのに分厚い暖かいサウンド、それに優しく力強く包み込まれる感覚、仲間が繋がる楽しさ。その特別なサウンドに圧倒された。高度な技術と優れた感性で確かに自由に音楽を創っていく3人の飛躍に期待したい。

-

#1185 アートオブリスト2021「鈴木昭男 | 音のみちくさ「点 音」in 大府」

屋内のパフォーマンスと屋外の点音とは連続している。どちらも聴こえる音に耳を傾け、そのずっと先にある世界に自分を投げ出してみたら、音に身をゆだねてみたら、と呼びかけている。

-

#1184 神田綾子+細井徳太郎+岡川怜央

ヴォイスとふたりの電子音による予見できない三者三様の発展と新たな関係、これがすぐれた即興演奏の醍醐味である。

-

#1183 山田貴子-類家心平/デュオ・ライブ

弾いているのではない。キースに語りかけ、いや訴えかけている。”もう一度ステージに立ってピアノを弾いて!”

-

#1182 石川紅奈 デュオ with 壷阪健登 at HAMACHO DINING & BAR SESSiON

ウッドベース弾き語りでも注目を浴びる気鋭のベーシスト石川紅奈と、バークリー音楽大学を主席卒業後、ボストンで活躍しながらCOVID-19で帰国したピアニスト壷坂健登のデュオ。柔らかく端正で気品のある音楽と時間と空間を創り出していた。

-

#1181 住谷美帆/Saxophone Revolution vol.1~アドルフに捧ぐ~

住谷ならではの安定した「呼吸」がいきわたりプログラム全体に一本筋の通った軸を感じさせる。その呼吸はまた、住谷というアーティストの強靭な意志の湧出であり、この日の物語性の根底をなす。

-

#1180 中川英二郎 オンライン個展ライヴ「Hitori Monsters」with 本田雅人、エリック・ミヤシロ、スライド・モンスターズ

ファーストコール・トロンボーン奏者、中川英二郎による初の単独オンラインライブ。フジロックの映像等を担当する藤井大輔が映像監督を務め、無観客配信を超えるリアルタイムの特別な映像体験を創り出した。

-

#1176 第32回高崎音楽祭

昨年はコロナ禍で中止となり2年ぶりに再開となった高崎市音楽祭は万全の感染対策の下、盛大に開かれた。

-

#1175 Fujirock Festival 2021 夏の苗場で聴いたジャズ~上原ひろみ「The Piano Quintet」など

今年のフジロックは新型コロナウイルス感染対策をとり、入場者数を制限した開催。上原ひろみ、ROVO、小沼ようすけなどが登場し、サイド参加の石若駿など見どころ豊富な3日間となった。

-

#1174 Concert for Taka~橋本孝之君に贈る演奏会

コロナ禍が続く中、以前のように自由にコンサートを開催することが難しい状況ではあるが、これからも橋本君が喜び驚くような“とんでもない”演奏が、いろんな場所で繰り広げられていくことは間違いない。それを確信させる演奏会だった。

-

#1173 久保田成子展

『Viva Video! 久保田成子展』(於大阪国立国際美術館)は彼女の30年ぶりの個展、没後初の回顧展で、これまでパイク(や小野洋子)の陰に隠れがちだったアーティストの復活が意図されている。良い監修を受けたというのが見終わって最初の一言だった。

-

#1172 吉田達也+照内央晴

プログレッシヴ・ロック領域の吉田達也と、アコースティック音にこだわる即興領域の照内央晴との4回目となるデュオ。

-

#1171 エリック・ミヤシロ・ビッグ・バンド in 新潟市北区文化会館 by 鈴木貴浩

バディ・リッチ、デューク・エリントン、サド・ジョーンズ、ウディ・ハーマンからチック・コリアまで非常に幅広い曲を様々なリズム・スタイルで演奏し楽しませてくれた。かつてのEMバンドやBNTASJOとも違う、ジャズをよく知らない人にも音楽の持つ力と素晴らしさをビッグバンド・スタイルで届けたいと構成されたのが「エリック・ミヤシロ・ビッグ・バンド」だと感じた。

-

#1170 アンリ・バルダ ピアノリサイタル

長いキャリアによって崇高なまでに高められているのは、解釈という名の我欲とは真逆の、ひたすらピュアに音楽と向き合う無私の徹底である。だから彼の音楽はミクロからマクロに至るまで自由で、エッジィで、強い。その新鮮さは不滅である。

-

#1169 ねむれない夜 – 高橋悠治ソングブックCD発売コンサート

逡巡する指先は、ちょっとした沈黙や寡音であったりするほどに、その陰の濃さを伝える。スコアを問診し、内側から探ってゆくようなアプローチ。目の前でピアノを弾いているのが他ならぬ作曲家自身である、という手応え。

-

#1168 第17回イマジン七夕コンサート「巨星、ラフマニノフ」

傘寿で来日を果たしたアンリ・バルダをトリに(第3番)、酒井有彩(パガニーニの主題による狂詩曲)、岡田将(第2番)と、新進気鋭と日本が誇る実力派の二人を配した。一台のスタインウェイがここまで異なる響きを見せるのかと感嘆せずにはおれない、三者三様のピアニズムを堪能。

-

#1167 [配信] 小曽根 真、アンドルー・マンゼ指揮 NDR交響楽団 「ラプソディ・イン・ブルー」〜ハノーファー・プロムス 2016

ガーシュウィンの世界観とニューヨークの空気感を生き生きと描き出しながら、地平線の先に違う世界を見せる驚きと熱狂に満ちた演奏の記録。北ドイツ放送の真価を見せる完璧なカメラワークと音響で最高の映像作品。

-

#1164 角野隼斗/かてぃん ブルーノート東京 初公演 Hayato Sumino / Cateen at Blue Note Tokyo

ボーダーレスに活躍し、ピアノYouTuberとしても大人気のピアニスト角野隼斗(Cateen)が、ブルーノート東京に初出演を実現。自動演奏ピアノをはじめ、ルーパー、トイピアノなどを駆使したステージも披露し、最終セットには小曽根 真が登場し共演、驚きのデュオを魅せた。公演を成功させた角野はショパン国際ピアノコンクールに挑戦する。

-

#1166 「ヒロ・ホンシュク+城戸夕果:Love to Brasil Project」

メンバーの顔に浮かぶ笑みが何より彼ら自身が演奏を楽しんでいることを実証していた。

-

#1165 宮本貴奈 『Wonderful World』at ブルーノート東京

宮本貴奈が新作『Wonderful World』リリースと受賞を記念して、信頼する仲間たち佐藤竹善、小沼ようすけ、中川英二郎、中西俊博、teaをゲストに迎えて行ったブルーノート東京公演。宮本が自らのヴォーカルを披露したこと、ケニー・ホイーラーの曲が演奏されたことにも注目したい。

-

#1163 マンスリーヒカシュー2021 エターナルエコー 脱皮する

これほど表情豊かなバンドは他にいるだろうか?男は黙って背中で語る、というのは過去の美徳。顔満面の表情でサウンドを奏でるのが異形のロックバンドの心意気なのだ。

-

#1162 纐纈雅代+神田綾子

2度目の共演で相互のコミュニケーション、強度、多様性を驚くほど増した即興演奏のデュオ。

-

#1161 喜多直毅クァルテット/池袋ネガフィルム

音楽はしばしば特定の記憶を結びついて懐かしさを増すが、生きえなかった過去を想像力し喚起することによってもまた、今を揺さぶり未来を幻視する力をもつ。

-

#1159 チック・コリア・ワークショップ 2020年3月〜 動画総リスト Chick Corea Workshop 2020 (Complete List of Daily Workshop)

チック・コリアは、2020年3月21日から約40回にわたり自身の練習部屋からワークショップ配信を続けた。その膨大な動画の中に生き続けるチックに会いに行きたい。

-

#1158 山本達久+纐纈雅代

山本達久(ドラムス)と纐纈雅代(アルトサックス)、個性的な演奏者ふたりの初の手合わせ。

-

#03 Theo Croker, Blue Note NYC【ライブ配信】

パンデミックで3月からライブが皆無だった2020年、ライブ配信のおかげで普段見ない、または見られないようなアーティストのライブを、無料もしくはお手頃な値段でたくさん鑑賞する機会に恵まれた。そんな中でやはり筆者のお気に入りのTheo Croker(シオ・クローカー)のステージは最高だった。いつ聴いてもこんなにドキドキさせてくれる音楽はマイルス以来だ。

-

#1156 山田貴子 & 類家心平 first tour

後は二曲のアンコールまでそんな一瞬たりとも気を抜かぬ二人の演奏に心底痺れ、夢中で拍手をし、両の瞳は涙で霞んだ…。

-

#1155 ベートーヴェン生誕250周年記念 岡田将のべートーヴェン!

広大な岡田の世界が「すでにそこにあり」、そこから自然に音を引き出しているかのような自在さがある。詩情と体力をなみなみと湛えたこうした俯瞰力は得難い。将来、枯淡の境地に至った岡田将の「嘆きの歌」(第三楽章)を是非とも聴いてみたいと思う。

-

#1154 マクイーン時田深山+神田綾子

ヴォイスの神田綾子と箏のマクイーン時田深山。ふたりともシンプルなものをコアに置いて表現を拡張しており、デュオの即興演奏がその模索にふさわしい形のひとつだということを示すライヴとなった。

-

#1152 佐々木久枝、岡川怜央、矢部優子「穢れ」

佐々木久枝の墨と花、岡川怜央のエレクトロニクス、矢部優子のピアノが、喫茶茶会記という独特の場において、いちど限りのみごとな世界を創出した。

-

#1151 KHAMSIN〜古谷光広、清野拓巳、柳原由佳、白石宣政、松田広士

1996年に結成されたKHAMSINが、2017年に新メンバーを加え再始動し、関西を中心にライヴを展開している。また、古谷充が亡くなった後の「古谷充とザ・フレッシュメン」公演にも触れる。

-

#1150 『ガブリとゾロリ』マキガミサンタチCD発売記念ライヴ

インプロと言ってもジャズでもロックでもクラシックでもエスニックでもない。特定のスタイルに囚われない独自のスタイルは、“分かりにくい音楽こそ面白い”と宣言するフェスティヴァル『JAZZ ARTせんがわ』の精神を個人的なレベルで実践している証拠である。

-

#1149 加納美佐子 JAZZ PIANO TRIO ~あのトリオが帰ってきた!~

加納美佐子が沈黙のときを経てステージに戻ってきた。

-

#1145(アーカイヴ)ゲイリー・ピーコック|ポール・モチアン|ポール・ブレイ

この日3人の中ではいちばん調子がいいゲイリーのプレイは相変わらずカッコ良かったし、モチアンも彼にしかできない独特の間合いでイマジネーションを広げていった。

-

#1144 松丸契 独奏

松丸契のアルトサックス独奏シリーズは場との共犯であり、はからずも観る者を語る者にしてしまう力がある。実に興味深い試みだ。

-

#1143 JAZZ ARTせんがわ2020:JAZZ ART TRIO、福島泰樹・短歌絶叫コンサート

好きな音楽の基準は「分かるか分からないか」ではなく「心が動くか動かないか」である。JAZZ ARTせんがわは、縮小開催された今年も最高に心が動く瞬間を与えてくれた。

-

#1142 沖至オマージュ・コンサート

沖至の古くからの友人でもあり、現在のパリの即興シーンの重要なオーガナイザーの役割を果たすアトリエ・タンポン、マーク・フェヴルの主催により行われた。

-

#1141 UH(内田静男+橋本孝之)

転がり続ける演奏体UHの轍は、たとえ苔が生そうとも、表現者の足音が永遠に鳴り続けるに違いない。

-

#1140 喜多直毅クァルテット~沈黙と咆哮の音楽ドラマ

肯定の音楽、そこへ至るまでの危機感 (クライシス=境界)の数々が回想され、収斂されてゆく整合性。喜多クァルテットのステージは毎回、まさにドラマである。

-

#1139 挾間美帆 Neo-Symphonic Jazz 芸劇 2020

広いスペースを誇る会場。コロナの影響で心配された観客だったが、さすがに超一流のオーケストラを聴きたいという聴衆が会場を心地よく盛り上げた。

-

#1138 Fun! Fun! Fun! 2020 「映画名シーンをオーケストラとともに」

〜自粛の中でそこまで苦労をして聴きたいのか。聴きたいのだ。皆、そういう思いで猛暑を厭わず会場に足を運んでいるのだ。

-

#1137 マクイーン時田深山+池田陽子+池上秀夫 ― 弦弦弦

三者が「らしさ」からいったん離れて一音ごとの響きと他との重なりを試してみるプロセス。それは即興演奏の共有空間を手探りし、演奏前には予想できなかった音世界へと発展させるふるまいでもある。

-

#1136 Jonathan Katz「Tokyo Little Big Band

ジョナサン・カッツ「トーキョー・リトル・ビッグ・バンド」〜自粛の中でクラブ側の対応は上記の通りで採算を度外視した最大限の配慮がなされているとみるべきだろう。バンドも編成を縮小して臨んだ。

-

#1133 井上陽介トリオ feat. 武本和大 & 濱田省吾 at ボディ&ソウル

国立音楽大学ジャズ専修の気鋭の卒業生、武本和大と濱田省吾をメンバーに加え、「New Stories」を録音した井上陽介トリオの3ヵ月ぶりのライヴ。

-

#1130 TOKYO JAZZ +plus LIVE STREAMING

内外アーティストのリモートアンサンブルや過去の名演をYouTubeでのストリーミングで届けた。

-

#1129 神田綾子+森順治

ユニークなヴォイス・パフォーマーの神田綾子とヴェテランのリード奏者森順治との即興演奏、デュオならではの相互の呼応。

-

#1128 JAZZ AUDITORIA ONLINE 〜ジャズ・デイ記念フェスティヴァル

4月30日の国際ジャズデイを祝って89組のアーティストによるオンライン・ジャズ・フェスティバルを開催。アーティストと観客を結びつけ大成功となった。

-

#1127 ラ・フォル・ジュルネ 2020 ― ベートーヴェン〜ナントのレポートと東京の今後

フランス・ナントのLFJは成功裡に閉幕したが、東京は中止となった。関連動画とともにレポートするので少しでもお楽しみいただきたい。

-

#1124 松丸契+永武幹子+マーティ・ホロベック

関東のジャズシーン最注目の3人、永武幹子(ピアノ)、マーティ・ホロベック(ベース)、松丸契(アルトサックス)の邂逅。

-

#1125 塩谷 哲スペシャルトリオ with 小沼ようすけ&大儀見 元

フレンチ・カリビアンなグルーヴを共有しながら融合する塩谷哲、小沼ようすけ、大儀見元のスペシャルトリオ。ライル・メイズ追悼で<Close to Home>も演奏された。

-

#1123 高橋悠治&波多野睦美/冬の旅 – 歩き出せ 世界の外へ –

押しつけがましさのない、エゴの斜め上をいく流動性。シューベルトという人間から溢れて止まぬ歌心も、意志を超えた衝動だったはずだ。詩(うた)は、気づいたらそこに「在る」もの。そんな思いがふとよぎる。

-

#1122 喜多直毅クァルテット2日連続公演第2日

この4人でなければ成立しない物語世界だ。表現とは代替の効かぬものなのだ、という峻厳だが疎かにされがちな事実—それが刃のように突きささってくる。

-

#1121 喜多直毅+元井美智子+久田舜一郎

箏、能楽の小鼓、ヴァイオリンと、それぞれ異なる音楽的背景をもった三者が即興演奏のギグを行った。しかしそれは奇抜なものではなく、これまでの積み重ねと縁による必然でもあった。

-

#1120 冬の調トリオ@奈良 sonihouse

温かみのあるメロディの中で、3人は狙いすましたように音を奏でる。ベストポイントを見極めたように、正確に。

-

#1119 山下洋輔トリオ結成50周年記念コンサート

爆裂半世紀11月に『ECM catalog 増補改訂版』の上梓で「ECM50周年」が一段落したと思ったら、続いて「山下洋輔トリオ 50周年」が巡ってきた。

-

#1118 EAST MEETS EAST「日本/韓国のこころの歌」

ECMアーチストによるアジア発のこの手作り公演がアジアにおけるECMの今後の展開を示唆していると言っても過言ではないだろう

-

#1117 八木隆幸トリオ

text by Masahiko Yuh

-

#1116 エリオット・シャープ/臼井康浩/さがゆき

天啓のキャッチ&リリース、その匙加減の僅差に露わになるものこそ表現者の真骨頂/ The catch and release of inspiration, the very things that are revealed in the narrow margins of that balancing act, show what the artist is truly made of.

-

#1115 クニ三上「0才からのジャズコンサ-ト」

子連れ参加者たちに必要な配慮が行き届いているのも、この企画が日本の各地で人気を博している理由の一つだろう

-

#1108 ラ・フォル・ジュルネ・ド・ナント 2019 Carnets de Voyage

作曲家の旅から生まれた音楽にフォーカス。挾間美帆は<処女航海 組曲>ビッグバンド版を演奏した。

-

#1114 今・ここ・私。ドイツ×日本 2019/即興パフォーマンス in いずるば

本公演のコンセプトは、今年他界した齋藤徹(コントラバス)が皆藤千香子に提示したものだ。それは、日本とドイツのアーティスト、ダウン症ダンサーの矢萩竜太郎とともに、「今、ここ、私」を考えながら即興をする、というものであった。

-

#1113 Eishin Nose’s Two Men Orchestra THE GATE 結成10周年記念ツアー

野瀬栄進+武石聡 The GATE at タカギクラヴィア松濤サロンエキサイトする演奏と熱心に耳を傾ける人々の音楽に溶け込む熱気が会場を包み込んで、それが演奏にまで乗り移るという奇跡的な一夜を生んだ

-

#1112 高橋悠治作品演奏会Ⅱ/般若波羅密多 Prajna Paramita (プラジュニャー・パーラミター)

固執し続けられた形式は、ついには形骸と化す。残るのは、とてつもない濃度を内包する、縹緲(ひょうびょう)とした境地である。

-

#1111 田嶋直士:第39回 東京尺八リサイタル~地歌尺八の世界

海外でも名前の知られた尺八奏者、田島直士(たじまただし)のリサイタルに、現代の新しい地歌界を代表する藤本昭子が共演するという

-

#1110 ECM Records at 50 / ジャズ・アット・リンカーン・センター

ECM 50周年記念コンサート「ECM Records at 50」が、ニューヨークで32人のミュージシャンを集めて開催された。

-

#1107「雪墨」 藤本昭子地歌ライブ 第95回記念公演

ファイナルカウントダウンⅥtext by Masahiko Yuh

-

#1106 トム・ブランカート+ルイーズ・ジェンセン+今西紅雪+田中悠美子

ノイズ/アヴァン系のひときわユニークなミュージシャンたちと共演してきたトム・ブランカートとルイーズ・ダム・エッカート・ジェンセンが旅人のように来日した。いくつもの縁があって、この日、箏の今西紅雪、三味線の田中悠美子との共演が実現した。

-

#1105 ノースシー・ジャズ・フェスティヴァル2019〜メトロポール・オーケストラ 挾間美帆、リズ・ライト、べッカ・スティーヴンズ、カミラ・メサ

ノースシー・ジャズフェスティバルの名物でもあるメトロポール・オーケストラ公演は、挾間美帆を指揮者に起用し、個性的な3人の女性ヴォーカル、リズ・ライト、ベッカ・スティーヴンス、カミラ・メサをフィーチャーし、観客の喝采を浴びた。

-

#1104 80歳記念 ハインツ・ホリガーと仲間たち

まずはこのディエゴとエディクソンを発見しただけでも、ある意味、生でホリガーを聴いた以上の甲斐があったというものだ。

-

#1103 Improvisation Sept 26, 2019

この日のエレクトロニカとダンスのコラボレーション企画は、出演者全員が登場する最終プログラムも含め、非常に充実していた

-

#1102 アブドゥーラ・イブラヒム @京都上賀茂神社

上賀茂神社の庁屋(ちょうのや)、高床式の細長い倉庫のような場所。当年84歳のアブドゥーラ・イブラヒムは、スタッフの懐中電灯に導かれてゆっくりとピアノに向かった。

-

#1101 新日本フィル定期演奏会 ルビー<アフタヌーン コンサート・シリーズ>第25回

指揮:ミシェル・プラッソン | バンドネオン:小松亮太とにかくこれほど素晴らしい「幻想交響曲」なら毎日でも聴きたい。

-

#1100 渋大祭〜渋さ知らズ30周年記念企画野外フェス with サン・ラ・アーケストラ

サン・ラ・アーケストラのスインギーかつグルーヴィーな演奏は最高で、渋さのややルースな演奏も野外フェスにふさわしかった。

-

#1099 アルフィート・ガスト/パイプオルガン・リサイタル

Arvid Gast / Pipeorgan Recital演奏は終わった。しばしの沈黙、そして会場は大喝采。こんなオルガンの響きを誰も聴いた事が無かった。

-

#1098 プラチナ・シリーズ 第1回

「パスカル・ロジェ ~フレンチ・ピアニズムの名匠~」プーランクの書法に忠実にのっとりながら、しかし大胆なタッチで,ユーモアを忘れず、夜会の風景を生きいきと描き出した。私個人にとってはこの夜一番の聴きものだった。

-

東京JAZZ 2019 ー チック・コリア・アコースティック・バンド & エレクトリック・バンド TOKYO JAZZ 2019 – Chick Corea Akoustic Band & Elektric Band

「東京JAZZ 2019」で、土曜夜にチック・コリア・アコースティック・バンド、日曜夜にエレクトリック・バンドの公演が行われ、NHKホールが熱狂に包まれた。一度の来日で両バンドが演奏するのは27年ぶり。2019年9月がチック・コリア最後の来日となった。

-

#1096 河田黎 at シャンパーニュ

ヌガロには会いたかったと今も思う。河田さんの歌を聴くと、そのことを思い出してはチャールス・ミンガスやセロニアス・モンクに会いたくなる。

-

#1095 侍BRASS 2019 《元年》

新メンバーが演奏の中核を占め、昨今のブラス演奏人気とも相まって、アンサンブルそのものにかつてない精気と覇気(力強さ)がみなぎるようになった。

-

#1094 栗林すみれ×福盛進也×黒沢綾

ECMからデビューしたミュンヘン在住のドラマー福盛進也の6月〜8月来日での最終公演となった、栗林すみれ、黒沢綾とのライブ。心を動かすパワーを持つ作品の数々と、繊細さから力強さまでシームレスに表現するこのトリオに、今回の福盛の数ある公演の中でも特に独自の発展性と多くのリスナーを惹き付ける可能性を感じた。

-

#1093 喜多直毅クァルテット『青春の立像』—沈黙と咆哮の音楽ドラマ—

多層をなす奇抜な構造に度肝を抜かれると同時に、流れ落ちるピュアなパッションに心洗われる—こうした相克的体験はそのまま生の矛盾そのものだ。

-

#1091 映画『ブルーノート・レコード ジャズを超えて』

80周年を迎える名門ジャズレーベル「ブルーノート・レコード」の創設から発展、混迷と再生へ、歴史の真実とスピリットを明らかにして行くドキュメンタリー映画。2019年9月6日(金)よりBunkamuraル・シネマなどで順次公開される。

-

#1091 フローリアン・ヴァルター Japan Tour 2019

まだ余り知られていない有望な若手ミュージシャンを日本に紹介する活動もJazzTokyoの目的のひとつ。フローリアン・ヴァルターの日本での活動に微力ながら貢献できていることは、いちコントリビューターの筆者にとっても嬉しい限りである。

-

#1090 フローリアン・ヴァルター+石川高+山崎阿弥

ヴォイスの山崎阿弥、笙の石川高、サックスのフローリアン・ヴァルター。はじめての手合わせは、三者おのおのの力量とポテンシャルにより、インプロヴィゼーションというコミュニケーションが様々なかたちとなって表出するものとなった。それは大きな驚きをともなっていた。

-

#1089 パーキンソン病応援ライブ Vol.3

志の高い音楽家のステージを見ていると、演奏者たちが病気であることは忘れそうになる。

-

#1088 藤本一馬カルテット feat.林正樹、西嶋徹、福盛進也

日本人の微温系の音楽家たちが作り出すものとしては異例なほどに地域性を超えていて、音楽が架空の辺境に溶け込んでいく。

-

#1087 波多野睦美 パーセルの1日~テオルボと歌う楽しみ~

時空やジャンルを自由に横断する波多野のレパートリー構成は、言葉と音との思いがけない出会いの美しさを、いつも「私たちの感覚」として現在に鮮やかに提示してくれる。

-

#1086 第48回サントリー音楽賞受賞記念コンサート<ピアノ:小菅 優>

~サントリー芸術財団50周年記念~日本人のピアニストとしてはこれ以上は望めない。それがベートーヴェンの「ヴァルトシュタイン」を聴き終えた瞬間の、私の率直な感想だった。

-

#1085 橋本孝之 Solo Improvisation

音楽演奏家・橋本孝之の、二度と取り戻せない「塗りつぶすことが出来ない時間」を体験できた貴重な一夜だった。

-

#1084 特殊音樂祭

東京都町田市の和光大学で第9回の「特殊音樂祭」が行われた。すぐには評価が定まらない独自性を掘り下げる共同作業を、大学特有の場の力と化してゆくあり方は刮目にあたいする。

-

#1083 藤井郷子+齊藤易子/二つの鍵盤

両者の高度な音楽性がクラシックなどの音楽の枠をひょいと飛び越え、あるいはジャズの即興性との緊密な関係をも凌駕する居心地の良さ

-

#1082 謝明諺×レオナ×松本ちはや

台湾随一のサックス奏者・謝明諺が、手のパーカッションとしての松本ちはや、足のパーカッションとしてのレオナとのコード楽器抜きのトリオで演奏した。それは単なる音の衝突ではなく、三者の豊かな対話でもあった。

-

#1081 シブヤ・ジャズ・クロッシング4「東京中低域」

「東京中低域」ならではの芸や表現の面白さを愛し、応援しているおばさま&おじさまたちの屈託のないノリの良さが私にはとても印象的だった。

-

#1080 日本フィルハーモニー交響楽団の二つのコンサートより

「日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念公演」<日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念公演>が、同時に<渡邉暁雄生誕100周年記念演奏会>を謳っている

-

#1080 ラ・フォル・ジュルネ 東京2019(東京国際音楽祭)

通常のコンサートと比較してまったく疲れを感じないことに加え、毛色の違った演奏をはしごして楽しめる喜びも

-

#1079 ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2019 Carnets de Voyage ボヤージュ〜旅から生まれた音楽(ものがたり)

”Carnets”には、旅で素晴らしい風景に出会ったときに思わず書き留めるようなポケットに入る小さな手帳を、そしてその先に生まれる音楽をイメージしたといい、作曲家が旅をしながら生み出した音楽にフォーカスした。

-

#1078 宅Shoomy朱美×北田学×鈴木ちほ

極めて独自性の高い三者のセッションが実現した。即興シーンにおける縁や邂逅の断面のひとつである。

-

#1077 ラ・フォル・ジュルネ・TOKYO:公演番号114 「ラフマニノフ ~アメリカでの挑戦」

タタルスタン国立交響楽団 アレクサンドル・スラドコフスキー指揮このオーケストラとネルソン・ゲルナーの演奏を目の前で聴けたというだけでも、幸せとしか言いようのない演奏会であった。

-

#1076 Talibam! with 今西紅雪

エネルギーの放出、大暴れ、哄笑や皮肉、ダダイスティックな騒乱を美学とするタリバム!が、はじめて日本の伝統楽器との共演に臨んだ。相手は箏の今西紅雪である。そしてセカンドセットに至り、見事な化学反応が起きた。

-

#1075 齋藤徹×沢井一恵

沢井一恵は「書かれていない音」「聴こえない音」を、齋藤徹は「出さなかった音」「効果を剥ぎ取った音」を、音楽にとって重要なものだと言及した。そしてトータル・ミュージックとしての即興が驚くべき強度をもって展開された。

-

#1074 ぼくのからだはこういうこと 〜根をもつことと羽をもつこと・弱さの力〜DVD上映会&ライヴ

去る3月23日、ダンサー・矢萩竜太郎の活動を追ったドキュメンタリー映画「ぼくのからだはこういうこと 〜根をもつことと羽をもつこと・弱さの力〜」の完成を記念した上映会&ライヴが京都市中京区で行われた。

-

#1073 3/4~5 エリントン DE 行こう

当夜の16曲はまさに渋谷毅の好みとカラーを反映したエリントン作品群だったと言ってもいいのではなかろうか。

-

#1072 3/9~10 The Music of Anthony Braxton ~ アンソニー・ブラクストン勉強会&ライブ

アンソニー・ブラクストン音楽の方法論と本質に触れた極上の2日間3セット。

-

#1071 3/10 The Music of Anthony Braxton ~ アンソニー・ブラクストン勉強会&ライヴ

巨人アンソニー・ブラクストンの知られざる音楽の方法論が、勉強会と公開リハーサルの場において共有された。それは高い演奏技術を要求するとともに、あり余るほどの自由を提示もする、極めて魅力的なものだった。

-

#1070 3/23 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団~第56回ティアラこうとう定期演奏会

この日以上の演奏をすぐには思い出せないほど、上原彩子と川瀬賢太郎のピタリと息の合ったハ短調に随所で落涙させられるという予想もしない顚末に戸惑ったほど。

-

#1069 3/3 喜多直毅クァルテット二日連続公演『詩篇』ー沈黙と咆哮の音楽ドラマー』

宗教的な特性と安易に結びつけるべきではないが、その厳しさや直線的で刃のような立ち昇り、切り返しの激しさに、仏教的なループの緩やかさはない。

-

#1068 3/5 すみだ平和記念祭2019 マックス・リヒター・プロジェクト クリスチャン・ヤルヴィ サウンド・エクスペリエンス 2019《メモリー・ハウス》

日本では2017年以来となるクリスチャン・ヤルヴィ『サウンド・エクスペリエンス』。今回は『すみだ平和記念祭』企画にも組み込まれた、15年ぶりに来日するマックス・リヒター・プロジェクトの一部も兼ねることとなり、さらにスケール感を増した。

-

#1067 3/10 Josh Nelson&Discovery Project

ジョシュ・ネルソン&ディスカバリー・プロジェクト今回のコンサートの成功は、気合の入った神戸のジャズ愛好家たちのサポートに負うところも大きいと思う。

-

#1066 3/13 上野 de クラシックVol.26 ノ・ヒソン(ピアノ)

これだけの充実した演奏がわずか500円で楽しめるとは。今後も<上野 de クラシック>に注目したいと思う。

-

#1065 3/27 APSARAS 第7回コンサート ~會田瑞樹×アプサラス

vibrAPhoneSARAS 打楽器奏者 Mizuki Aita會田瑞樹のかかる意欲的なコンサートをアプサラスが一丸となって後押しし、故松村禎三作品を後世に伝える最も才能あるヴァイブ奏者として<協働>していくことを宣言している

-

#1064 藤本昭子 第92回地歌 ライブ

菊岡検校の世界〜古典の未来を担う演奏家との共演〜この日の若い演奏家 たちは、恐らくは期待以上の好演で藤本昭子の三弦演奏を盛り立てた。

-

#1063 大西順子トリオ

それにしてもこの3者の一体感といい、パワフルな演奏美といい、大西がまるで向こうの国のピアニストみたいに感じられて愉快だった。

-

#1062 小林海都ピアノ・リサイタル

今後どのような貫禄がその音楽に加味されて来るのだろうか。10年後、20年後が楽しみである。

-

#1061 東京都交響楽団 第873回定期演奏会Cシリーズ

そのコロン以上に目を見張らされたのがピアニスト、キット・アームストロングの演奏だった。

-

#1060 川島誠・橋本孝之・山沢輝人・山㟁直人@川越レレレノレコード

川越近郊の田舎町で育ったことが自らの音楽観に影響していると語る川島にとって、地元で活動拠点を見つけることは長年の夢だった。その第一回は、4人の個性的なインプロヴァイザーの邂逅の場となった。

-

#1059 月見ル君想フpresents 編む言葉—触れる・揺れる・震える—

ポエトリーは単なる「言葉」ではなく、4人が共有する「感情」として「音楽」と触れ合い、揺れ合い、震え合い、ひとつになって豊潤な物語を紡ぎ出した。慈愛と共感に満ちた真の創造の場の現出であった。

-

#1047 Charlie Parker Jazz Festival 2018 from August 22 to 26 in NYC. Vol. 1

2018年に26回を迎えた、ニューヨークの夏の終わりを彩るチャーリー・パーカー・ジャズ・フェスティヴァル。そのメイン・コンサートの1日目、若手実力派シンガーのブリアナ・トーマスと、チャールズ・トリヴァー(tp)が自らのリーダー・デビュー作『Paper Man』のリリース50周年を記念して、当時のレコーディング・メンバーのゲイリー・バーツ(as)と、新たにバスター・ウィリアムス(b)、ジャック・ディジョネット(ds)、ジェイソン・モラン(p)を加えたスペシャル・クィンテットで出演した。

-

#1058 名曲能の会 第二十回記念公演 鸚鵡小町

ジャズ方面の方も、能は一度体験すべきと思う。ジャズが開いたプロフェッショナルの使い道は、恐らく楽理や演奏の追及やエンターテイメントだけではないだろう。能は、南アジアや西アジアの古典音楽に匹敵するだけの哲学を有しているように感じる。

-

#1057 即興的最前線

東京で活動する即興音楽家6人が倉庫のようなギャラリーに集まり、ソロパフォーマンスと共演を行った。また、終了後にはトークセッションが開かれ、「即興」という極めて曖昧なテーマを巡り、多くの発言がなされた。現段階で腑に落ちるような明快な共有解はないだろう。方法論や意識のあり方への議論そのものが、各演奏者への新たなフィードバックとなれば、それはまた愉快なことだ。

-

#1056 リューダス・モツクーナス「エモーショナルなサックス・マイスター」

彼の強烈なエモーションと、知的コントロールの共存する演奏に圧倒されたライヴだった。

-

#1055 リューダス・モツクーナス 4番勝負!

私はフリージャズを聴いたことがなかった。Bitchesで初めて触れることになった人間で、その世界を知らない。

-

#1054 リューダス・モツクーナス×大友良英×梅津和時

Bitches Brewにおけるリューダス・モツクーナスのレジデンシー最終日。イソギンチャクのように多方面に触手を伸ばす梅津、重量を維持しながら連続と断絶とを繰り返すモツクーナス、幅広さと重層的な響きとをもって音のコミュニケーションの形を作る大友。あるいは、大友のポルタメント、梅津のフレージング、モツクーナスの大きな慣性。三者それぞれの個性が展開された。

-

#1053 Trio Celeste & Sayaca with グスタボ・エイリス

古典からモダンまでを幅広く扱うタンゴを聴きたければ、トリオ・セレステは間違いなく推薦できる日本有数のタンゴ・バンドのひとつと感じる。

-

#1052 上野優子ピアノリサイタル プロコフィエフ・ソナタ全曲シリーズ 第2回Fazioli

プログラムの進行とともに時代が現代に近づくが、それに比例して音色が目に見えて変化する。終盤のプロコフィエフをターゲットに、じりじりとフォーカスが絞られていくようだ。

-

#1051 作曲家グループ<邦楽>コンサート~音のカタログ vol. 8

ユニークな点は、ここに集う作曲家が邦楽畑の出身ではなく、洋楽出身の人々という点だ。

-

#1050 フローリアン・ヴァルター/直江実樹/橋本孝之/川島誠@東北沢OTOOTO

大阪を含めた全四回の公演は、何よりヴァルター本人がリラックス出来て、様々なアーティストと共演を楽しめて実りの多いものだった。

-

#1049 Charlie Parker Jazz Festival 2018 from August 22 to 26 in NYC. Vol. 3

いよいよ5日間の最終日を迎えたチャーリー・パーカー・ジャズ・フェスティヴァル。パーカーゆかりのトンプキンス・スクエア・パークには、8月最後の日曜日の午後に、新旧4つのグループが登場。チャーリー・パーカーのジャズ・スピリットを高らかに歌い上げた。

-

#1048 Charlie Parker Jazz Festival 2018 from August 22 to 26 in NYC. Vol. 2

チャーリー・パーカー・ジャズ・フェスティヴァルのメイン・コンサート2日目は、再びハーレムのマーカス・ガーヴェイ・パークに、新鋭、中堅、ヴェテランの、多彩なスタイルの4バンドが登場した。トリで登場のモンティ・アレキサンダー(p)のハーレム〜キングダム・エクスプレスが、ニューヨークとジャマイカを音楽で繋いだ。

-

#1059 ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018 〜 モンド・ヌーヴォー 新しい世界へ

「ラ・フォル・ジュルネTOKYO」と改名し、東京国際フォーラムに池袋・東京芸術劇場が加わり、運営体制も変わった新生LFJの各コンサートの様子をレポートする。

-

#1046 シュリッペンバッハ・トリオ

三人の演奏は、ヨーロッパ・フリージャズの草創期から今日に至る、その積み重ねられた年輪に裏打ちされた揺るぎない音世界を描いてくれた。

-

#1045『Off/String(喜多直毅/セバスチャン・グラムス/ハラルド・キミッヒ)+黒田京子/久田舜一郎/松本泰子』 『Off/String (Naoki Kita/Sebastian Gramss/Harald Kimmig) featuring Kyoko Kuroda/Shunichiro Hisada/Taiko Matsumoto』

自然発生的ながら、張り詰めたテンションはいかなる時も健在。自らを知り抜いていることが他者への自然な配慮となって現れる。/Their interplay is spontaneous, but never loose intensity of tension at any time. The fact that they thoroughly know their own music is emerged as tolerance to others.

-

#1044 Swingin’ Love 早川泰子カルテット in 仙人蔵

会場は秋田の地酒メーカー「高清水」の醸造蔵を改装したイベントホール、会場一杯の約100名のオーディエンスが集った。

-

#1043 トリフォニーホール・グレイト・ピアニスト・シリーズ2018『エリソ・ヴィルサラーゼ ピアノ・リサイタル』

指先と鍵盤との距離は最短であり、音が生成されるまでの速度は最速だ。ネイガウス門下、ロシア・ピアニズムの黄金時代を今に継承するヴィルサラーゼの奏法は合理性に貫かれている。どっしりと体幹を構え、身体の動きは最小である。

-

#1042 トリフォニーホール・グレイト・ピアニスト・シリーズ2018『マルティン・シュタットフェルト ピアノ・リサイタル』

たしかに、新しい解釈に照準をあわせ、作品の時代性が目まぐるしく引き上げられたり引き下げられたりする彼のスタイルは、賛否両論を生むかもしれない。「正統派」の基準をどこに合わせるか。

-

#1041 R+R=Now: ロバート・グラスパー @Blue Note NYC

筆者がこのバンドのライブをどうしても観たかったのは、このバンドはサウンド自体がインプロで構築されているからだ。恐るべしグラスパー!

-

#1040 『ユーラシアンオペラ・プロジェクト・イン・盛岡』

彼女はシャーマンであるよりもまず表現者であり、現代世界のノマドであろう。「時間、空間を選ばず、遊弋(ゆうよく)しながら思想を伝える人」という解釈をしたい。

-

#1039『田崎悦子ピアノリサイタル/三大作曲家の愛と葛藤 2回シリーズ-後編-』

『Etsuko Tazaki Piano Recital “Love and Conflict of Three Great Composers-second part-』熟してなお意気と品格、洒脱さを増す、大人のロマンティシズムを堪能した。

-

#1038『ヴィクトリア・ムローヴァ ヴァイオリン・リサイタル』

『Viktoria Mullova Violin Recital』元来、ムローヴァの血であり肉である強靭なロマンティシズムは過剰な表出を要しない。ストレートなボウイングが、そのままシンプルで美しい軌跡を描く。

-

#1037『喜多直毅クァルテット二日間連続公演『文豪』—沈黙と咆哮の音楽ドラマ—第二日』

『 Naoki Kita Quartette two days consecutive concert “Literary Legend” –The Music of Silence and Roaring—Second day』清濁併せ呑む風格、血の通った威厳。昨今失われた、或いは生き様の根源に関わりながらも捉えられないものだからこそ追わずにはおれない。音によって畳みかけられた60分の余韻には、若干痛みも伴う。痕跡を超えた、音楽の爪痕である。

-

#1036『藤山裕子×レジー・ニコルソン×齋藤徹』

藤山裕子、18年ぶりの日本ツアー。長いニューヨークでの活動で培われたであろう、音風景や言葉と分かち難い独特のピアノサウンド。そしてレジー・ニコルソンのシンプルで鋭いドラミング、<あるがまま>の境地に入った齋藤徹のコントラバス。

-

#1035 オーケストラ・プロジェクト 2018

~新たな耳で世界を拓く~作曲家グループのオーケストラ・プロジェクト が1979年以来続けている、作曲家の新作に焦点を当てたコンサートがあった。次回のオーケストラ・プロジェクトに期待をつなぐことが可能な一夜であった。

-

#1034 『音楽は何の役に立つか』

〜ミャンマー音楽ドキュメンタリー映画「チョーミン楽団が行く!」〜「音楽が穏やかならば、人も穏やかになる 音楽がなくなれば、人もなくなる」

-

#1033 Cross Review:ピーター・エヴァンス@Jazz Art せんがわ2018

注目のトランペット奏者ピーター・エヴァンスの初来日公演「JAZZ ART せんがわ2018」でのステージを3人のコントリビューターがクロス・レビュー。それぞれ異なる視点から分析する。

-

#1032 ランドフェスVol.10 仙川

JAZZ ARTせんがわとの同時開催をスタートして5年目となるランドフェス。今年は民家を活用したセッションなど新しい試みも取り入れ、日常の風景にダンサーとミュージシャンの即興セッションが突如入り込むという同イベントならではの特異性が例年以上に際立つ2日間となった。

-

#1031 JazzArt せんがわ:藤原清登ディレクション

今後に向けて、巻上公一(総合プロデューサー)、藤原清登(プロデューサー)、坂本弘道(同)ら各リーダーの奮闘と善処に期待し、この異色のジャズ音楽祭「Jazz Art せんがわ」が今年を最後に終わるなどという悲しい結末だけは何としても回避していただきたい、と切にお願いする。

-

#1030 JAZZ ART せんがわ 2018

何百億円も費やす国家的一大イベントに引けを取らない市民レベルの国際音楽交流の場『Jazz Art せんがわ』を経験出来る僕たちは、メダリストにも負けない貴重な記憶の更新者なのである。

-

#1029 詩×音楽(JAZZ ART せんがわ2018)

三角みづ紀、巻上公一、白石かずこ。三者三様のポエトリーリーディング。声をなかなか発しない三角みづ紀、声ならぬ声を表現した巻上公一、いまだまったく衰えぬ異次元感の白石かずこ。

-

#1028 ローレン・ニュートン×ハイリ・ケンツィヒ、山崎阿弥、坂本弘道、花柳輔礼乃、ヒグマ春夫(JAZZ ART せんがわ2018、バーバー富士)

ヴォイス・パフォーマーのローレン・ニュートンが、ベーシストのハイリ・ケンツィヒとともに来日した。せんがわのステージではヒグマ春夫の映像をバックに、山崎阿弥、坂本弘道、花柳輔礼乃と傑出したパフォーマンスをみせた。翌日のバーバー富士では、対照的に至近距離の空間において演劇的ともいえるデュオの多彩さを披露した。

-

#1027 ジョー・フォンダ×永田利樹

初来日のジョー・フォンダ、永田利樹、田村夏樹、早坂紗知。4人の自由人により発せられた位相の異なる音が重なり、干渉し、動かしあうバイブレーションのような音楽が、やがて店を閉じるメアリージェーンで展開された。

-

#1026 大野えり Live Recording ! 2DAYS

まさに久しぶりに聴く大野えりのヴォーカルに満喫した一夜であった(なお、この夜のライヴはプロデューサーの三田晴夫氏の下でライヴ・レコーディングされた。

-

#1025 ヨコスカ ジャズ ドリームス 2018

89歳の「パパ」山木幸三郎 (gt,arr,comp) 以下ニューハードの歴戦のメンバー達も佐藤允彦も素晴らしかったのでどうしても新たな展開を期待してしまう。

-

#1024 ネルソン・フレイレ ピアノリサイタル/Nelson Freire Piano Recital

ものごとの本質に最短で肉迫する手段の多様さ、その蓄積と人生における醸成。芸術家の格ここに極まれり—フレイレの存在はそれを如実に物語る/ The diverse techniques closing in on the very essence in the shortest time; their accumulation and gradual development in his life. The extreme status of an artist is revealed here – nothing truly shows it more than the presence of Freire.

-

#1023 喜多直毅クァルテット 二日間連続公演『厳父』-沈黙と咆哮の音楽ドラマ-第一日/ Naoki Kita Quartette/two days consecutive concerts: Strict Father— A Music Drama of Silence and Roaring-1st day

境界音楽の騎手として、このクァルテットはどこまで疾走し続けるのだろうか。今後も目が離せない/As cutting-edge of transborder music, just how far will this quartette keep ranging? We cannot take our eyes off them.

-

#1022 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート 2018

普段ならコンサートが終わればさっさと席を立って家路を急ぐはずの私が、ようとして席から立てないほど感動に身を震わせるのがやっとだった。

-

#1021 藤本昭子~地歌ライヴ 2018

地歌ライヴに情熱の限りを注ぎ込んできた藤本昭子の求道会館での最後の姿を目にとどめておこうというファンや支援者たちの一途な思いが、この人、人、人で溢れかえるファイナル公演の異様な盛り上がりを生みだしたといって良いのではないだろうか。

-

#1020 第20回ビッグバンド・フェスティバル

1802人のキャパシティーを持つホールの客席が、この日を楽しみにしていた人々でみるみる埋まっていく。

-

#1019 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 第341回定期演奏会

尾高忠明の指揮はまるで物語を語るように、ときに古いお伽話を語るように絵筆をとって音のキャンバスへオケを滑らせて目を見張らせた。

-

#1018 永武幹子×齋藤徹

気鋭の「ジャズピアニスト」・永武幹子が大きな即興演奏の音楽家・齋藤徹に挑んだ。一期一会の相互越境。

-

#1017 正戸里佳ヴァイオリン・リサイタル

フランス音楽に全情熱を傾注した正戸の才気がこのラヴェルで一気に開花した感じだった。

-

#1016 田崎悦子ピアノリサイタル/三大作曲家の愛と葛藤 2回シリーズ-前編-/Etsuko Tazaki Piano Recital “Love and Conflict of Three Great Composers-first part-

曲へと結実するまでの作曲家の人生の化身ともいえる演奏。全方位的に己を賭さずして到達できない、うち震えるような濃艶さと鋭さがある。聴き手が皮膚感覚で打ちのめされるのはそのためだ/ Her performance can be described as the embodiment of the composer’s life until the fruition of this musical work; it has a trembling-like sensuality and sharpness, which cannot be attained without the artist risking herself in every direction. That is why the listener is overwhelmed by the auditory sensations playing on their skin.

-

#1015 風ぐるま—時代を超えて音楽の輪を回す/波多野睦美・栃尾克樹・高橋悠治/まつおかさんの家~CD風ぐるま2「鳥のカタコト 島のコトカタ」発売記念

民話的な哀感は同時に未来的。微視と巨視の並走。覚醒と熱っぽさの混在—「風ぐるま」は、統合された知覚による経験の最先端を飄々と廻り続ける。

-

#1014 日本フィルハーモニー交響楽団~第701回東京定期演奏会

特に素晴らしかったのがメンデルスゾーンの「イタリア」。この演奏を目の当たりにして、この俊英指揮者の楽曲へのハイセンスなアプローチ、日本のオーケストラというより日本フィルとの相性の良さ、伸びやかで若々しいリズム感が、並ならぬものであることがよく分かった。

-

#1013 正戸里佳ヴァイオリン・リサイタル

それはそれとして、正戸里佳とパリでの活動歴が長いピアニスト、菅野潤の呼吸のあった熱いこのソナタ(プーランク)に私は時代を超えて訴える何か強いインスピレーションを感じたせいか、心も身体も熱くなった。

-

#1012 エルメート・パスコアールとグループ

FRUE – Universal Music Japan Tour – feat. Hermeto Pascoal e Grupo万物の音楽の出発点は生まれ育ったブラジル北東部にあるという小さな誇りが感じられた。初めて見るエルメート・パスコアルのライブは、その場にいたことを何年先になっても思い出せるような幸福感を残した。

-

#1011 ヴァネッサ・ブレイ = 山口コーイチ ”ピアノな夜”

繊細で初々しい即興性をもつ弱音の音楽、音への戸惑い。自己が発した音への驚きに触発されてなだらかに増殖されていく。

-

#1010 川島誠×齋藤徹

特異なアルト奏者・川島誠と経験豊富なコントラバス奏者・齋藤徹との初共演。互いに普段とは違うプレイをみせた。

-

#1009 福盛進也トリオ@横濱エアジン

「理屈抜きに福盛進也トリオの音が好き」ということを認識した。そして、またライヴでその音響に包まれる瞬間を心から楽しみにしている。ぜひ、福盛進也トリオはライヴで体験して欲しい。

-

#1008 福盛進也トリオ大阪公演

関西人にとって、阪神淡路大震災からの復興の願いがにじむ「満月の夕」はなじみ深い。かつて彼がこの曲に惹かれ、やがて私たちはこのトリオの「満月の夕」に出会うことになった。音楽がつなぐ縁の面白さだと思う。

-

#1007 青木菜穂子+神田晋一郎 夜の音樂 / ゆび の たわむれ vol.3 ≪Tango Concert≫

コンサートは、青木の専門とするジャンルであるタンゴやモダン・フォルクローレ(*1) を軸に、神田や青木のオリジナル曲を織り交ぜる形で進行した。

-

#1006「ラ・フォル・ジュルネ2018〜モンド・ヌーヴォー 新しい世界へ」ナントのレポートとTOKYOのみどころ

La Folle Journée de

-

#1005 高橋悠治ピアノリサイタル「余韻と手移り」

2018年3月2日 浜離宮朝日ホール t

-

#1004 『喜多直毅クアルテット:呪詛〜沈黙と咆哮の音楽ドラマ/Naoki Kita Quartette: Curse—A Music Drama of Silence and Roaring』

うたかたの酔い、澄みゆく空気の推移から氷塊のクラッシュまで、組んず解れつ切り替わるシーンの連結。個々の演奏家のエッジィな部分が共振しては勃興する音の気配、香気。彼らの音楽は全員の総和でなく相乗で成り立っている。/From the intoxication of effervescent bubbles, the quiet shift of crisp air, to the crash of a heavy block of ice, we experience the dramatic interconnection of changing scenes locked in a fierce and powerful struggle. Each musician’s edgy parts resonate and rise to power, hinting at the signs and fragrances within the sound. Their music is a synergy, rather than the simple sum total of all members.

-

#1003 Kurt Elling(カート・エリング)

少なくともこの瞬間に立ち会えた私自身の喜びがないまぜになった感動で、胸が異常なまでに高まるのをしばし抑えられないほどだった。

-

#1002 1971年新宿~2018年札幌。阿部辰也の過去と現在、2つの「フリージャズ最前線」をめぐって

1970年代初頭、伝説の新宿ピットイン・ニュージャズ・ホールで若き日を過ごした阿部辰也。2018年、吉田野乃子らとともに「札幌 Free Jazz 最前線」と題したイベントに出演した彼の現在の演奏と、フリージャズへの思いをきいた。

-

#1001 ケヴィン・ヘイズ&グレゴア・マレ

終盤で演奏された、多分、<Senhorinha>の頃には、もう身も心も溶けていくような、本当に素晴らしいライブだった。

-

#1000 蓮見令麻トリオ

ニューヨークの変容するジャズの世界を生き抜くピアニスト蓮見令麻の歌を中心にしたトリオ演奏は、高潔な美意識の内側に漲る母性と慈しみに触れる心温まる一夜だった。

-

#999 Winter Song book with Miwazow みわぞうと冬のソングブック~みわぞうブレヒトを歌う

生誕120周年を祝って今年は「ブレヒトを歌う」が他にも企画されるかもしれないが、彼女には名曲アルバム以上に、現代日本で彼の仕事を振り返り歌い直す意味を即興と逸脱の余地を広げて発想したのに動かされた。

-

#998 エマニュエル・パユ SOLO

それにしても単独フルートのコンサートに1632席の大半が埋まるほど観客が詰めかけるとは。さすがフルート希代の名手エマニュエル・パユのコンサートというべきか。

-

#997 Sicilian Dream: 映画上映会 『Sicily Jass – The World’s First Man in Jazz』フランチェスコ・カフィーソ・デュオ・コンサート

カフィーソのたくましいうえに優しい最初の低音で釣り込まれた。「自分の音」を最初の一秒で響かせた。こんな突き飛ばすような一撃はめったにない。一発目で切り札のような「これ」を聴かせ、後は自在な音色とフレージングで走り切る。爽快な波に乗せられ遊ばれているような時間をすごした。

-

#996 Dance Archive Project in Tokyo 2017 「たしかな心と眼」ウィリアム・クライン×大野慶人×アノーニ

「水を打ったような静けさ」「固唾を呑んで見守る」という常套句がこれほど似つかわしい場面もないのでは、と思わせるほどの濃密な静寂が場内を覆う。

-

#995 吉久昌樹・照内央晴デュオ

この日の演奏は、それぞれの独奏とデュオであったが、いずれもインプロヴィゼーションであった。しかしこのインプロヴィゼーションが、ジャズ文脈のものでもサウンド依存のものでもなく、まして理念先行の即興である事自体だけを目的化したものでもなく、楽句から大形式へ向かう構造化過程を踏んだクラシック的なアンプロンプテュであった。

-

#994 フローリアン・ヴァルター JAPAN TOUR 2017

エッセンを拠点にジャズ、実験音楽、即興、現代音楽、劇音楽といった幅広い分野で活動する若手サックス奏者フローリアン・ヴァルターの初来日ツアー。日本の個性派ミュージシャンとコラボした2回のライヴ・レポートとインタビューでドイツ即興シーンの現在を探る。

-

#993 ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2017〜ラ・ダンス 舞曲の祭典 La Folle Journée au Japon 2017 – La Dance

「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」2017年は「La Dance〜舞曲の祭典」、ルネッサンスから今日までの600年にわたるダンスと音楽の密接な関係をたどるというのがテーマ。

-

#991 ハシャ・フォーラ@阿佐ヶ谷ジャズ・ストリート

ホンシュクは自他と共に認める「マイルス信者」でレコーディングやライブのいわば「縦軸」はマイルス・ディヴィスの影響と継承発展に、「横軸」は彼の師ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック概念に基づいている。

-

#990『トリフォニーホール開館20周年記念コンサート/クリスチャン・ヤルヴィ サウンド・エクスペリエンス2017』

クラシック音楽における最先端は、今後どのようにそのエッジを研ぎ澄ませてゆくのだろうか。興味は尽きない。

-

#989 吉田野乃子 Birthday Live 『ののこ三十路祭り』

11月11日、吉田野乃子は30歳の誕生日を迎えた。第1部は彼女が近年取り組んでいるソロ、第2部が結成されたばかりの新バンド「エレクトリック・ヨシダ(仮)」。吉田の現在を映した、記念すべきライブとなった。

-

#988『トリフォニーホール・グレイト・ピアニスト・シリーズ2017-18/エリソ・ヴィルサラーゼ&新日本フィルハーモニー交響楽団』

名伯楽としてのキャリアが示すとおり、その演奏は決して奇抜な個性を押し出すものではない。楽曲の構成を噛み砕き、熟成させ、演奏の起伏を決して感情任せにしない。ポイントとなる音やフレーズを起点に変化を持たせ、裏づけ充分に作品を内側から組み直してはドラマを捻出する。演奏は自ずと説得力に満ちたものとなる。

-

#987 カーリ・イコネン・ピアノ・ソロ

けれん味のないロマンティックな精神は70年代のECMのジャズ・ピアニスト達にも通じる「青春性」を率直に表しているようで清々しかった。

-

#986『舘野泉バースデー・コンサート2017 彼のための音楽を彼が弾く〜今井信子を迎えて/ Izumi Tateno Birthday Concert 2017〜Welcoming Nobuko Imai』

新たなジャンルを切り開く先鋒に立ち続けることの厳かな美しさを、入魂の一音一音が雄弁に物語る。/ The intimate, soulful sounds relate with great eloquence the majestic beauty of one who remains standing at the vanguard as a pioneer of new genres.

-

#985『アンリ・バルダ ピアノリサイタル/ Henri Barda Piano Recital』

バルダが黙々と醸成してきた揺るがぬプリンシプルが結実、むせ返るような濃厚な世界に呑み込まれた。/ The unwavering principle that Henri Barda has tacitly cultivated bears fruit, the audience engulfed by his choking, dense world.

-

#984 チューチョ・ヴァルデス&ゴンサロ・ルバルカバ ”トランス (Trance) ”

どうやら当夜は終始ゴンサロがリードし、チューチョはといえばあたかも息子にすべてを任せて安楽椅子に座っている風だった。

-

#983 ロジャー・ターナー、喜多直毅、齋藤徹

類をみない繊細な音を放つロジャー・ターナー。齋藤徹、喜多直毅との4度目の邂逅。

-

#982 アキ・リッサネン・トリオ

多くのヨーロッパのピアニストのように過度にメロディアスであったり、コードの情緒性に陶酔する事なくストイックに選び抜かれた最小のエレメンツで構成された音楽でありながらなぜか「暖かい」印象を残していた。

-

#981『メナヘム・プレスラー ピアノリサイタル/Menahem Pressler Piano Recital』

ピアニシモになればなるほど美しく、威力は増す。どんな微細なニュアンスも聴き逃すまい、と観客の耳は吸い寄せられる。/ The more pianissimo, the stronger the power. The audiences’ ears were irresistibly drawn toward so as not to miss any single nuance, however subtle.

-

#980『セドリック・ティベルギアン ピアノリサイタル/Cédric Tiberghien Piano Recital』

1998年のロン・ティボーコンクールの覇者であり今や世界的に活躍するセドリック・ティベルギアンの音楽は、おそらくピアノという楽器のダイナミクスの限界からも、クラシックという解釈芸術の制約からも、その威力と表現の自由度の高さにおいて最先端をいく。/ The music of Cédric Tiberghien is probably at the leading edge of today’s classical music scene, and in spite of the limited dynamics of the piano and the restrictions on interpreting classical music, this is especially evident when considering his power and high degree of freedom in musical expression.

-

#979 第50回ティアラこうとう定期演奏会~オペラ「夕鶴」

それがこの日は、違った。初めてというのがお恥ずかしいくらいに、団伊玖磨が書いたオペラのスコアから生まれる洗練された音楽に酔いしれた。

-

#978 新日本フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会ルビー(アフタヌーン・コンサート・ シリーズ)第9回

ウェールズの気候風土を知り抜いた尾高ならではの指揮(指揮棒はこの日1度も使わなかった)がすこぶる印象的だった。

-

#977 クリス・ピッツィオコス JAPAN TOUR 2017 秋葉原『スペシャル・セッション』

クリス・ピッツィオコス初来日ツアーの最終日は、ノイズ、ロック、フリージャズなどを相互に越境する怪物たちとのギグとなった。ルインズの吉田達也に加え、フリージャズ・インプロの広瀬淳二にスガダイロー、非常階段のJOJO広重。

-

#976 クリス・ピッツィオコス JAPAN TOUR 2017 稲毛『吉田達也DUO』・千駄木『ソロ』

JAPAN TOUR終盤のクリス・ピッツィオコス×吉田達也デュオと唯一の完全ソロ公演をレポート。日本公演で培った吉田との共感と、日本のオーディエンスへの敬意を素直に表現するピッツィオコスの音楽は、テクニックではなく豊潤な表現力があるからこそ輝いているのである。

-

#975 クリス・ピッツィオコス JAPAN TOUR 2017 札幌公演『大友良英スペシャル3days』

クリス・ピッツィオコスJAPAN TOUR、札幌での2日間(9月26、27日)は大友良英との共演であり、いくぶんスペシャル感の強い2日間となった。大友 (g)、Sachiko M (sine wave)、山崎比呂志 (ds)、不破大輔 (b) 芳垣安洋 (ds)というベテラン勢と交歓した二日間を北海道在住のゲスト・コントリビューターがたっぷりとレポート。

-

#974 N響JAZZ at 芸劇

そんな、チックの音楽、塩谷、団員を有機的に結びつけ、組み立てて、グルーヴとダイナミックスを生み出して行くマエストロ。

-

#973 2017年9月のニューヨーク

2017年9月のニューヨーク・ジャズシーン報告。

-

#972 ランドフェスVol.9 仙川

街のなにげない場所を即興の舞台に変え、普段とは全く異なる状況下に置かれたダンサーとミュージシャンの丁々発止のやり取りをリアルタイムかつ至近距離で目撃できるのが、このイベントの醍醐味だ。

-

#971 JAZZ ART せんがわ 2017

記念すべき第10回目となるローカル国際音楽フェス『JAZZ ARTせんがわ 2017』は、過去最長5日間の開催となった。海外からの個性はアーティストも参加し、ジャンルと国境を越えた交流が生まれた。これからも多くの音楽家やファンが「JAZZ ARTせんがわ」で縁を結ぶことになるだろう。

-

#970 音のカタログ Vol. 7~作曲家グループ<邦楽2010>

このグループは邦楽器を扱う作曲家の集まりだが、彼らが洋楽畑出身であるところに大きな特徴がある。私のようにジャズの分野での執筆活動を続けてきた人間が、趣味で親しんでいた邦楽の分野でも執筆をするようになったことと共通しているといえなくもない。

-

#969 「注目すべき人々との出会い」を求めて

このデュオ演奏、ぴったり予定通り20分だった。じつは最近、予定時間通りの演奏ができている。時間芸術としての音楽において、これは非常に大事なことではないか?しかも楽曲ではなく、即興演奏のアンサンブルでそれができるということは?

-

#968 食べある記 XVlll

しばらくの間ご無沙汰していた「食べある記」の扉をを久しぶりに開けて、今回は「食べある記」を振り返りつつ、食べ歩きをひとしきり楽しむことにする。

-

#967 三浦一馬/東京グランド・ソロイスツ

少なくとも本場アルゼンチンでもこれほどの充実したプログラムと構成のピアソラ・タンゴは滅多に体験できないという感激をひたすら味わいながら楽しんだ2時間余であった。

-

#966 照内央晴・松本ちはや《哀しみさえも星となりて》 CD発売記念コンサートツアー Final

照内央晴、松本ちはやというふたりの即興演奏家によるCD作品『哀しみさえも星となりて』。そのレコ発ツアーの最後を飾るコンサートは、両演奏者と聴き手が有機的につながり、音風景が次々に転換する素晴らしいものとなった。

-

#965 喜多直毅&田中信正 “Contigo en La Distancia” ニューアルバム完成記念コンサート

Naoki Kita & Nobumasa Tanaka: Celebrating concert of the release “Contigo en La Distancia”巷の民族音楽ブームを尻目に、エキゾチズムを超えた遥か彼岸から喜多の「これまで」が想起される—-そんな感慨すら滲んだ一夜。独創性の錬磨と熟成、それに勝る衝撃はないことを突きつけた。/ With scarcely a sidelong glance at the ethnic music boom on the street, Kita’s trajectories were recalled as if from a distant shore surpassing exoticism, and in this one evening such deep emotions revealed themselves. Outstanding performance, the fruit of original practice and maturity, was thrust into the heart of an appreciative audience, and the impact could not possibly be bettered.

-

#964 『ソエジマ・ナイトVol.4』

今回のソエジマナイトの予想を超える盛況を考えるに、勅使河原ファンの若年層、フリージャズ・ファンの中高年、ストアハウスの常連ファンなど、年齢、性別、分野の壁を越えて集まった観客のせいだろう。

-

#963 トリフォニーホール・グレイト・ピアニスト・シリーズ2017-18/ネルソン・フレイレ ピアノリサイタル

Triphony Hall Great Pianist Series 2016-17/Nelson Freire Piano Recitalピアノという近代の怪物から導き出されるのは、羽の翻りにも似た天上の境地。力で押さずに、柔らかな音色の魅力一点でドラマを創りあげる。大曲からアンコールの小品に到るまで、漲る充実度に偏りなし。至芸である。/A celestial state akin to a floating feather was released from the piano, the monstrous instrument of modern times. Without forcefully pushing, he created a drama solely with fascinating soft tone colors. All pieces from the great works through to the short encore were wonderfully complete with no lack of balance. It was an unrivaled performance.

-

#962 Saxophone Summit サキソフォン・サミット〜故伊藤博昭さんを偲んで

どうも伊藤さんが、小黒こっちこっちってここまで導いてくれていたような気がするだが...。

-

#961 Tokyo Flashback P.S.F. 発売記念 ~Psychedelic Speed Freaks~ 生悦住英夫氏追悼ライブ

故・生悦住英夫を追悼し、13組の出演者が約20分づつ演奏する、6時間に亘るマラソンイベントは、地下音楽の国際性と幅広さを明らかにし、インディペンデント精神の継続を約束する共感の拍手が鳴り止まなかった。

-

#960 喜多直毅クアルテット〜”Winter In A Vision 2”リリース記念コンサート』

Naoki Kita Quartette: celebrating concert of the release “Winter In A Vision 2”高い演奏力を要するスコアがもたらすストイシズム、それに練達し破ることでのみ拓けてくる突き抜けた自由、静謐なパノラマ。脱領域的な音楽だが、ふとした瞬間にふわりと舞うペーソスは、まさに日本人のDNAが呼応せずにはおれない原風景。超現実的でありながら強烈に懐かしい。/ Scores requiring high-level performance resulting in stoicism; only mastery and breaking through them can lead to absolute freedom; and a tranquil panorama. This is extra-territorial music, but the pathos gently fluttering in unexpected moments is certainly an archetypal image that the DNA of the Japanese cannot help but respond to. It may be hyper-realistic, but it is at the same time intensely nostalgic.

-

#958 芳垣安洋8days -day3 芳垣安洋(ds) 細海魚(key) 伊賀航(b) 吉田隆一(bs)

エリントンやマイルスのナンバーを素材として、芳垣・伊賀が生み出す精緻かつ緩急自在なグルーヴに重ね合わせるように、細海が1曲毎にハモンドとウーリッツァーでアンサンブルの前景を描いていく。その筆致は時に凶暴なまでに荒々しく、時に細密画のように精緻。重低音で空間を切り裂く吉田のサックスとの絡み合いもまた実にスリリングだ。

-

#957 ダイアン・リーヴス

場内は超満員。この数年、「ブルーノート東京」に限らずこの種の大型ライヴハウスは特にシンガーが出演する週となるとどこも好況に沸いているが、それにしてもこの活況ぶり。これってダイアン・リーヴスの人気ゆえなのか。

-

#955 ティグラン・ハマシアン・ソロ・ピアノ

企画・招聘で自身もベーシストであるSHIKIORIの松永誠剛に、今回のティグランの想像を超えた知名度と人気について訊くと、「今の時代が必要としてくださっている、、のかも知れません。」と語っていたのが、終演の瞬間に腑に落ちた気がする。

-

#954 OPPOSITE 2017 マスキネル・テラピー、ザ・リビング・ルーム feat. 巻上公一、メテ・ラスムセン & クリス・コルサーノ feat. ジム・オルーク & 坂田明

日本・デンマーク外交樹立150周年記念イベントのひとつとして10日間に亘って開催された「オポジット2017」(OPPOSITE 2017)は、未知との遭遇の歓びに溢れ、限りない好奇心に貫かれていた。音響・無国籍音楽・ハードコアジャズ、すべてがデンマークの香りに満ちた極上の体験だった。

-

#953 Mette Rasmussen and Chris Corsano

待望の初来日メテ・ラスムセンとクリス・コルサーノとのデュオ。クリス・コルサーノは溜息をもらしてしまうほどのスピードをいかんなく発揮した。メテ・ラスムセンはさまざまに音風景を変えながら、身体のダイナミックな動きをフル活用した表現をみせた。

-

#952 MARU w. クリヤマコト〜吉祥寺音楽祭2017

この日の彼女の歌いっぷりを見て、私はふと思った。笠置シヅ子が生まれ変わって現れたのではないか、と。

-

#951 邦楽4選コンサート評

思わぬ展開にびっくりしたり、考えさせられたり、共鳴したりと、久々に感慨深く聴いた4つの邦楽コンサートをめぐって

-

#949 映画『Chasing Trane, The John Coltrane Documentary』

ジョン・コルトレーン(1926年9月23日〜1967年7月17日)の初の本格的な伝記映画となる『Chasing Trane』が、2017年4月14日に公開された。監督は『The U.S. v.s. John Lennon』(2007)のジョン・シャインフェルド。

-

#948 喜多直毅クアルテット~沈黙と咆哮の音楽ドラマ~

リズムの相克から生まれる駆動力、サウンドのドラマ性、昂揚と興奮。喜多直毅クアルテットは進化を続ける。

-

#947 TOKYO BIG BAND 10th Anniversary Concert

実際、リーダーのジョナサン・カッツをはじめバンドのプレーヤー全員がプレイすることに喜々として楽しんでいる姿や演奏に献身している人間味が、サウンド全体から横溢して聴く者のハートに火をつける。

-

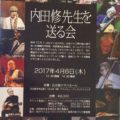

#946 内田修先生を送る会

これだけの日本を代表するメンバーを集結させられる力は内田先生ならではと、あらためてその偉大さを実感した次第。

-

#945 ザ・チック・コリア・エレクトリック・バンド featuring デイヴ・ウェックル、ジョン・パティトゥッチ、エリック・マリエンサル & フランク・ギャンバレ

繊細で自由な最高の演奏の中でケミストリーを生み出すことができる名手たち、チック、デイヴ、ジョンのトリオに、最高のソリストのエリックとフランク。次の機会を楽しみにしたい。

-

#944 橋本一子&中村善郎 duo

観客は、橋本がホステスを務めるTVジョッキーに中村がゲスト参加した番組を生で観ている風情。ボサノバらしいなんともインティメートな雰囲気に満たされた、しかしとびきりゴージャスなひとときだった。

-

#943 THE RESIDENTS ザ・レジデンツ – In Between Dreams –

『レジデンツ』とはステージ上の特定の誰かを指すのではなく、この時間を共有し錯乱した夢物語に参画するすべての人々が醸し出す集団的無意識の擬人化なのかもしれない。

-

#942 齋藤徹 plays JAZZ

ふたたび齋藤徹が抱きしめた「ジャズ」、「齋藤徹のジャズ」に向けた序章。

-

#941 植松孝夫+永武幹子デュオ

豪放で魅力溢れる音色を持つ植松孝夫のテナー、知的できらびやかな永武幹子のピアノ。大ヴェテランと新進気鋭とのデュオ。

-

#940 田崎悦子 Joy of Chamber Music Series vol.10

この「Joy of Chamber Music Series」は、田崎悦子がアメリカ留学時代に経験したタングルウッド音楽祭がベースとなっている。ルドルフ・ゼルキンやアイザック・スターンといった巨匠が若き音楽家と別け隔てなく生活を共にし、アンサンブルを楽しむ、音楽漬けの日々—。これが後の芸術家人生に及ぼす影響は測りしれない。

-

#939 OKABE FAMILY Young VIPs tour at BIMHUIS, AMSTERDAM

ヨーロッパで英語がノン・ネイティブのための共通語であるのと同様、ジャズが彼らと私たちの共通言語ということだろう。ジャズは健在なり。

-

#938 東京都交響楽団第825回定期演奏会Cシリーズ

「魔法使いの弟子」にしても、この「幻想交響曲」にしても、あたかも全力で格闘技を試みているかのような彼の一挙手一投足、あるいはステージ上の俳優が身体を張って演技するかのように彼のタクトに応える都響の迫真の熱演に、会場を埋めた聴衆の誰も彼もが思う存分酔わされたのではないだろうか。

-

#937 ダニエル・“ピピ”・ピアソラ・トリオ

ダニエル・“ピピ”・ピアソラは、タンゴに革命をもたらしたアストル・ピアソラの孫にあたる、アルゼンチン・ジャズ界を代表するドラマーで、エスカランドラム、エンセンブレ・レアル・ブック・アルヘンティーナ等にも参加している。

-

#936ダニー・マッキャスリン・グループ with マーク・ジュリアナ、ティム・ルフェーヴル、ジェイソン・リンドナー

急激にしかも世界的に注目されるようになったのは、デヴィッド・ボウイの遺作『★(Blackstar)』を支えるバンドに抜擢されたこと。グラミー賞授賞式では、ダニー以下バンドメンバーが登壇し、デヴィッドに代わりダニーが受賞しスピーチを行った。

-

#73 悲喜交々

そういえば、近年、シャープな技量と豊かな音楽センスを持つ若いドラマーが続々と出現している。日本という限られたマーケットの中でもドラムス分野から注目すべき人材が来日しているのをご存知だろうか。

-

#934 NYC Winter JazzFest 2017

厳冬のニューヨークにあって、NYC Winter JazzFest だけが持つ独特の熱さと密度の濃さは世界中の他のジャズフェスの追随を許さない。将来の音楽を見通すためにも、また身も蓋もないお得感も含めて、日本のミュージシャン、業界関係者、リスナーにぜひ来訪をご検討いただきたいと思う。

-

#933 BOYCOTT RHYTHM MACHINE WORLDWIDE VERSUS I スガダイロー vs JASON MORAN

日本人ジャズピアニスト、スガダイローとアメリカ人ジャズピアニスト、ジェイソン・モランがニューヨークのスタインウェイピアノ工場でVERSUSする。

-

#26 Racha Fora (ハシャ・フォーラ)Japan Tour 2016

ブラジル色を強く打ち出してきたRacha For a(ハシャ・フォーラ)が今年はジャズに重心を移し、自由に動けるようにとフルート、ギター、パーカッションのトリオ編成を基本としてチャレンジしてきた。

-

#933 映画 矢野顕子『SUPER FOLK SONG~ピアノが愛した女。~』

その時代背景の中、パットから贈られた曲への作詞・録音風景など、パット・メセニー・ファンにも非常に興味深い映像となっている。

-

#932 喜多直毅クアルテット 無言歌〜沈黙と咆哮の音楽ドラマ〜

自然発生的な音で時空を満たしてゆくというインプロの事例には事欠かない昨今、ミクロレヴェルまで徹底して考察され、弾き尽くされ、かつ一音単位でも濃密に息吹く喜多直毅クアルテットの音楽づくりは、正統派のラディカルとして群を抜く。

-

#931 THE NECKS – 30th Anniversary 初来日ツアー 東京公演

シドニーを拠点に30年間独自の音楽活動を続けるピアノ・トリオTHE NECKSの初来日ツアー。アヴァンギャルドにして和み系、豪州の不可知な音楽集団のイマジネーション豊かなサウンドスケープは、聴き手の魂を啓く導きであった。。

-

#930 映画「JACO」

幼少期から晩年に至る本人の貴重な映像と、ミュージシャン、家族、友人からの証言と、ジャコへのインタビュー映像から丹念に構築され、観客と想いを共有しながらともに旅していく第一級のドキュメンタリー映画

-

#929 ジョシュア・レッドマン&ブラッド・メルドー Joshua Redman and Brad Mehldau

ピアノとサックスの楽器としての構造と基本に立脚したシンプルかつ美しい最高の音色と、巧みなダイナミクスのコントロール、それに基づくピアノとサックスの”完璧な”インタープレイに圧倒された。

-

#928 読売日本交響楽団・第564回定期演奏会

彼の演奏を聴きとどけた時点で、この夜の私のほとんどすべては終わった。私にとってのコンサートはデームスを聴き終えた時点で終わったも同然だった。だが、実際は前半が終わったに過ぎない。まだ後半が残っている。

-

#927 「マイケル・ティルソン・トーマス&サンフランシスコ交響楽団」2016年アジア・ツアー東京公演

スターふたりとこのオーケストラが全身から発するのは、アメリカ文化がもつ「ステージ力」ともいうべき、舞台芸樹の厚みである。たとえばこのユジャ・ワンに代表されるスターが身にまとっているオーラは、徹底的にプロである。聴かせ、見せる(魅せる)存在—–そこにはスターだけが課せられる、厳然たる前提条件の高さがある。

-

# 926 野瀬栄進+武石聡 Two Men Orchestra “THE GATE”

この日もツアーの最終日とあり、ふたりのパートナーシップは水も漏らさぬ緊密さをみせた。

-

#925 佐藤久成 ヴァイオリン・リサイタル

、往年の知られざる規模の小さな作品に息を吹きかけるように演奏して観客を楽しませる術といい、日本にもかくも奔放にして個性的な演奏をする演奏家がいるのかと、その演奏を目の当たりにして実は嬉しくなった。

-

#924 中彩香能 三弦リサイタル(第3回)

若い芽がすくすく育って、気がつくと大きな器に磨きがかかり、魅力的なアーティストとなって颯爽とした演奏を披露している。

-

#923 ロシア・ピアニズムの継承者たち第12回/ユリアンナ・アヴデーエワ プロジェクト2016 [第1回]リサイタル

プログラムをみれば一目瞭然であるが、音でつむぐ時代考証のようなステージングである。アヴデーエワのピアニズムに固有なのは、その全方位的な音の伸びだろう。何よりも縦にバウンドする力がある。音が単に伸びるのではなく「立ちのぼる」。

-

#922 生活向上委員会大管弦楽団2016

フリージャズは死なない。ついに実現した三者会談でジグソーパズルの音楽のパワー、音楽の享楽、音楽の本質を心から堪能する10月革命だった。

-

#921 遠藤千晶・筝リサイタル

2009年から足掛け7年で彼女は着実な成長を遂げ、いまや邦楽界の第一線を闊歩する。ジャンルとしての邦楽を超えた彼女のさらなる飛躍を私は大いに期待する。

-

#920 Steps Ahead meets Soul Bopステップス・アヘッド meets ソウル・バップ

マイク・マイニエリは78歳、ステップス・アヘッドはメンツが流動的、自在なのがかえって吉と出て、懐メロに終わることなく、毎回新鮮な感動がある。その中でのオリジナル・ステップスの名曲の演奏を温故知新で聴けたのは非常に貴重だった。

-

#919 Sound Live Tokyo 2016 マージナル・コンソート/ツァイトクラッツァー × 灰野敬二

「貪欲な耳と疲弊した耳のための非挑発的音楽フェスティバル」と銘打って開催されたSound Live Tokyo 2016(以下SLT)のラインナップの中で、ひとつの『集団』として『即興』を核にした表現活動を披露するのが、いずれも1997年に始動したマージナル・コンソートとツァイトクラッツァーである。

-

#918 チック・コリア・トリロジー with アヴィシャイ・コーエン & マーカス・ギルモア

3人のとてつもない技量と細やかな感性に裏打ちされて、繊細で緻密なリズムとグルーヴを持ちながら、わかりやすく楽しく、音楽への愛に溢れた時間。

-

#917 「東京都交響楽団・定期演奏会Bシリーズ エリアフ・インバル」

プログラムの楽曲解説とは違った楽曲の捉え方やショスタコーヴィチ音楽の面白さがあることを発見し、批評家や曲解説の執筆者の判で押したような解説を飛び越えてイメージを思う存分膨らます楽しさを久しぶりに味わった

-

#916 Sound Live Tokyo 2016 私がこれまでに書いたすべての歌:バンド・ナイト

2016年9月18日 (日) 18:00

-

# 915 ランドフェス仙川 2016

夜の帳が下りた商店街に、静かな立ち上がりから徐々に湿った空気を切り裂いていくようなアルトの一声が響き、ダンサー小暮香帆が呼応してセッション開始。その場に居合わせた少女が小暮の動きを終始追いかけ、二人芝居のように展開していく様子が楽しい。

-

#914 LAND FES vol.8

ダンスと音楽が街に飛び出す破天荒なイベントは、人々の生活の中に生きる芸術の神を目覚めさせる感謝祭の時間だった。

-

#913 Tokyo Big Band Directed by Jonathan Katz 東京ビッグバンド

東京ビッグバンドはステージに並んだ顔ぶれを見ただけで、野趣横溢する屈強のビッグバンドであると分かる。これから何か楽しいエキサイティングな演奏が起こるという期待が湧いてくるのだ。

-

#912 Sound Live Tokyo 2016 ピカ=ドン/愛の爆弾

対峙する者が感情の閾から反応を引き出さざるを得ない「機械仕掛けの神」と「ピカ=ドン」、そして、再生もライヴも、映像も言葉も音楽も、またトランスジェンダーやクイアも、すべてを混淆させて提示される「愛の爆弾」。

-

#911 Brice Wassy with special band/the sun/三日満月

ブリス・ワッシーは、やはりサリフ・ケイタのバックでリズム面を取り仕切っていたレジェンドとしての印象が強い。

-

#910 15th TOKYO JAZZ FESTIVAL「JAZZ IS HERE」

JAZZの歴史の重みとその先の軽やかな飛翔を物語る東京ジャズ15周年の試みは『ジャズはここにいる(Jazz Is Here)』。『今ここにあるリアル・ジャズ(Jazz Right Now)』とはかなり異なるが、これもまた未来のジャズの予感に繋がるか?

-

#909 東京ジャズ・フェスティバル(15TH TOKYO JAZZ FESTIVAL)

東京ジャズ祭が国際フォーラムから撤退し、来年2017年度から渋谷に場所を移して開催されることが決まった。渋谷での Tokyo Jazz Festival 開催に向けた新しい動きがすでに始まったといっていいだろう。

-

#908 照内央晴「九月に~即興演奏とダンスの夜 茶会記篇」

照内央晴による身体表現とのコラボレーション。

-

#907 ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ directed by エリック・ミヤシロ with special guest イヴァン・リンス

イヴァンは、ステージ上でも「キラー・ビッグバンド」と絶讃し、演奏を終えて、再度の共演を希望し、「一緒にツアーに出たい」とまで言ったらしい。それは簡単ではないにしても、その言葉に値する演奏だった。

-

#906 マイク・スターン・トリオ with special guest 渡辺香津美

二人のプレイとソロをたくさん聴かせてくれたこの公演に会場のギターフリークはしっかり満足したに違いない。比較すると、マイクは2〜3コーラス以上の長い時間の流れの中でフレーズが生まれ、ハーモニーを創り出すのを感じるのに対して、渡辺は各コーラスのそれぞれのパートで自在なテクニックを活かした高速フレーズを繰り出して来る。どちらが優れているということではなく、音の生まれ方の違いがわかって面白い。

-

#20 Norwegian cool jazz trio +one

天候の懸念もあり1stセットでB♭を後にしたが、この時代に東京の赤坂でノルウェーの若い世代が牽引するクール派ジャズを堪能できるとは夢にも思わなかった。

-

#905 大野三平トリビュート・コンサート

会場は秋田の地酒メーカー「高清水」の醸造蔵を改装したイベントホール、会場一杯の約100名のオーディエンスが集った。早川・石橋・村上の組み合わせでの演奏は今回で2度目だが、まるで何年もトリオを組んでいるかのような息の合ったプレイだった。

-

#904 与世山澄子+山本剛トリオ

沖縄のディーヴァ・与世山澄子、山本剛トリオとの完璧なステージ。

-

#903 齋藤徹の世界〜還暦記念コントラバスソロリサイタル〜

フォルムやサウンドイメージだけをフォーカスしがちな録音物という形態では、齋藤のような音楽のあり方の魅力は見えにくい。齋藤のようなスタンスの音楽家の場合、音楽だけでなく、なぜそうするのかという芸術家という生き方自体も、観る人に重要な示唆を与えるかも知れない。

-

#902 第三届明天音乐节 3rd Tomorrow Festival~ 灰野敬二、ファウスト他

中国・深センで2014年から開催されているノン・メインストリームの音楽フェスティバル<TOMORROW FESTIVAL>に潜入。オルタナティブ/アヴァンギャルド・ミュージックに関心が高まっているといわれる中国の音楽事情をレポート。

-

#901 レイモンド・マクモーリン・カルテット

レイモンド・マクモーリンがNYと東京との橋渡しとなって実現したライヴ(2016/6/10、南青山Body & Soul)。そしてジャッキー・マクリーンから連なる系譜とは。

-

#900 Dave Liebman & Richie Beirach Duo

とりすまして気取ったような「ユーロジャズ」とは一味違う本場アメリカン・ジャズの本質が見えてくる。彼らの音楽を支えてきたルーツがそこにある。

-

#899 〜80歳を目指して〜舘野泉 3つのピアノ協奏曲初演

あまつさえそのスケールの大きさでファンを魅了しつづけてきた舘野泉の音楽は、「左手のピアニスト」となって十余年、その突き抜けるような鼓動と生命力であらゆる垣根を取りはらいつつある。今後「左手」と注記する必要はないと思うほど、音楽の普遍性が湧き出ているのだ。

-

#898 シャイ・マエストロ・トリオ Shai Maestro Trio

1月ニューヨークでのWinter JazzFestでもマンフレート・アイヒャーがシャイに嬉しそうに話しかけているのが目撃されたが、類似性ではなく、独創性やスピリットという点も含め、シャイはECMの創ってきた音楽、またキース・ジャレット的なる感性の正統な継承者だと思っている。

-

#897 La Folle Journée au Japon 2016 – la natureラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2016 – la nature (前編)

ゴールデンウィークの東京・丸ノ内を賑やかにする音楽祭として定着したラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン(LFJ)も今年12回、作曲家や時代にフォーカスしたテーマによる10年を終え、昨年の「Passions」に続き今年は「la nature」をテーマに自然という観点から切り込む。

-

#896 東京都交響楽団 第807回定期演奏会

当夜のプログラムはペルトとライヒの作品が2曲づつ。これではいくらクリスチャンへの注目が高まっているとはいっても入りは期待できまいと踏んだ当初の予想は、見事に外れた。

-

#895 Cooljojo Open記念Live~HIT(廣木光一トリオ)

伝説の音楽家・高柳昌行の磁場たる場が開かれた。こけら落としのライヴは高柳の弟子筋にあたるギタリスト・廣木光一。

-

#894 Gilles Peterson presents 『WORLDWIDE SESSION 2016』

90年代に<ジャズで踊る>というムーヴメントが世界各地で盛りあがった。日本では折からの渋谷系ブームとも連動し、深夜のクラブで朝までジャズやレアグルーヴで踊り明かすのがトレンドになった。そんな時代の最先端にいたのがジャイルス・ピーターソンとUnited Future Organizationの松浦俊夫だった。その二人が21世紀の最初の15年が過ぎた今、ジャズを基盤にした”大人のための都市型音楽フェス”を企画した。

-

# 893 Big Phat Band

このBig Phat Band を率いるのはゴードン・グッドウィンズという男だが、普段はピアノの椅子に座ってバンドをリードし、演奏が終わればマイクでファンと交歓しあい、喜々としてメンバーや演奏曲の紹介を通して雰囲気を盛り上げる。

-

#892 パット・メセニー with アントニオ・サンチェス、リンダ・オー&グウィリム・シムコック

ユニティ・バンド&グループで、パットのサウンドコントロールの下でステージとの間に「見えない壁」を感じてしまったのに比べて、新バンドはダイレクトでインタラクティブなエネルギーをしっかり受け止めることができ、新バンドの魅力全開とまでは至らなかったにしても、高いポテンシャルを感じさせた。

-

#891 ディーナ・ヨッフェ 「ピアノリサイタル」

この日はファツィオリ社の主催による、スクリャービンとショパンの『24の前奏曲』計48曲を1曲ずつ交互に織り交ぜて演奏するという実験的な趣向。

-

#890 エグベルト・ジスモンチ・ソロ〜ナナ・ヴァスコンセロス追悼コンサート〜

目を閉じて音楽に聴き入ると、ジスモンチの演奏にナナ・ヴァスコンセロスのビートも聴こえてくる。ジスモンチはナナを意識しながら演奏をしている。すると、演奏が静かになった時、ピアノ以外の音が聴こえてきたような気がした。ジスモンチもピアノの向こうに身を乗り出して何か捜すように演奏をしていたが、いつしか会場の拍手の音にその気配は消されてしまった。

-

#888 「京都フィルハーモニー室内合奏団/第203回定期公演」三陸のうた 祈り

私たちのあの悲劇への痛切な思いが、このときの演奏と合体した。少なくとも私はそう思って身を震わせた。汗を噴き出しながら指揮した斎藤の胸中に何が去来したのか。久保摩耶子は最後に書いている。<この「三陸のうた」を聴いて自然の大惨事の風景をそこに探そうとするならば、それは間違いです>、と。

-

#887 Swing MASA 爆音JAZZ

野宿者・失業者を支援する山谷労働者福祉会館において、大阪やニューヨークで活動するサックス奏者・Swing MASAのソロライヴが行われた。

-

#886 白石雪妃×類家心平DUO

類家心平のバンド「RS5pb」(Ruike Shinpei 5 piece band)によるニューアルバム『UNDA』のリリースを機に、書とジャズとのコラボレーションが実現した。

-

#885 喜多直毅クアルテット2016「挽歌」〜沈黙と咆哮の音楽ドラマ

境界を自在に駆け巡る異才ヴァイオリニスト、喜多直毅。そのメインプロジェクトであり、今年で活動開始から5年目を迎える「喜多直毅クアルテット」が、ティアラこうとう・小ホールでライヴを行った。

-

#884 JAZZ非常階段~ニヒリスト・スパズム・バンド来日公演

人は年を取ると子供に戻ると言われるが、子供の心を持ったまま活動してきたニヒリスト・スパズム・バンドにとって18年ぶりの日本は人生の最後の一幕というよりも、地元のギャラリーでの月曜日の演奏への新たな刺激になったに違いない。

-

#883 La Folle Journée de Nantes 2016 “la nature” ラ・フォル・ジュルネ2016「la nature」〜ナントのレポートと東京のみどころ

今年12年目を迎えた「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」のテーマは「la nature」。同テーマで先行した本家「ラ・フォル・ジュルネ・ド・ナント」を初めて訪れ、東京との比較と展望を試みた。

-

#882 シャイ・マエストロ・トリオ – ウインター・ジャズフェスト 2016 Shai Maestro Trio – Winter JazzFest 2016

2016年1月にマーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテットで来日直後のシャイ・マエストロ・トリオは、ニュースクール大学の“5階ホール”で演奏した。ウインター・ジャズフェストでも、自己のトリオの他、マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット、ECMでのセオ・ブレックマン・エレジーなどに出演。

-

#881 ECMⓐWinter JazzFest (前編)

年明けのニューヨーク、グリニッチ・ヴィレッジ界隈で開催されるジャズ・フェスティバル「ウインター・ジャズフェスト」、12回目となる2016年は金土曜日の2晩を中心に、計5日間、10会場で120グループ以上、600以上のミュージシャンが参加して開催された。

-

#880 「ルドルフ・ブッフビンダー ピアノ・リサイタル」

一握りの演奏家しかもち得ない生有の俊敏さ、風のように自然に湧きでる斬新な感性に魅了されるとともに、音楽が社会において重要な位置を占め続けてきた都市の、まぎれもない進化形をそこに嗅ぎとらずにはおれない

-

#879 自由なる狭間に in-between-zones

その場に居合わせたすべての者の狭間(in between zones)に介在する、見えざるカオスや混沌を顕にしようとする彼らの試みは、破綻やほころびも呑み込みつつ、一つの確かな形象として実現されていたように感じられた

-

#878 照内央晴×松本ちはやDUO 即興演奏公開レコーディング・ライブ

自らのルーツを全身全霊で叩きつけてきた渾身のパフォーマンスだった。 閉じた「即興のための即興」ではなく、様々な音楽を前提にした汎性を問われる現代即興として、間違いなく一流。

-

#877 のなか悟空 &人間国宝 新宿PIT INN/騒乱武士 入谷なってるハウス

日本ジャズ・シーンの裏街道を暴走するドラマーが奏でるリアルジャズ

-

#876 イリアーヌ・イリアス・トリオ Eliane Elias Trio

イリアーヌの音楽が常に発散している洗練されながらわくわくする感覚、そしてブラジル音楽の持つ歓びが結びつき、最大限に発揮された素晴らしい音楽のひととき

-

#875 ノーマ・ウィンストン – ウィンストン/ゲーシング/ヴェニエル トリオ Norma Winstone – Winstone / Gesing / Venier Trio

ノーマ・ウィントン・トリオが2014年9月に続いて2年連続で来日してくれた。いや、大沢知之氏(Office Ohsawa)が頑張って招聘してくれた。

-

#874 マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテット Mark Guiliana Jazz Quartet

マーク・ジュリアナは1980年生まれ、現代ミュージックシーンで最も注目すべきドラマーのひとりだが、2016年1月6 日にリリースされたデヴィッド・ボウイの遺作『★ Blackstar』にドニー・マッキャスリンらとともに参加していたことで、デヴィッドの訃報とともに世界的に注目を浴びることとなった。

-

#873 デヴィッド・サンボーン David Sanborn

新作『Time and the River』をひっさげての日本公演。このアルバム何が凄いかって、ジャケットが日本語の漢字で「サンボーンガワ」。

-

#872 コジマサナエ=橋爪亮督=大野こうじ New Year Special Live!!!

岡山駅の西口に奉還町という商店街がある。地方の商店街の衰退は、地方再生の街作りの課題ともなっているが、ご多分に漏れずこの商店街もシャッター街になりつつある。

-

#871 そのようにきこえるなにものか Things to Hear – Just As

赤い日ル女は、異才サウンドクリエイターTommyTommyとの双頭ユニット・あうんで活動するヴォイス&エレクトロニクス奏者。

-

#870 このライブ/このコンサート2015海外編#06 『Chris Pitsiokos』

演奏の都度その姿を変えるキメラ、クリス・ピッツイオコスの圧倒的なライヴ

-

#869 このライブ/このコンサート2015国内編#06 『うたをさがして』

「ことば」の力を呼び起こす齋藤徹、さとうじゅんこ、喜多直毅のトリオ

-

#865 エリソ・ヴィルサラーゼ ピアノ・リサイタル

海原のような深く広大な音楽、ゆえにじわじわと寄せてくるその怖しさも含め、芸術家としての女性らしさ、の極北を見る思いがする。

-

#864 田崎悦子ピアノリサイタル「三大作曲家の遺言-Ⅲ」

極めてエレガントな佇まいで登場した田崎悦子は、作品の内へ内へと降りてゆくことでその情熱をみごとに昇華させ、ピアノが自ら語り、発光しているような澄 明な境地を力強く切り開いていた。

-

#857 〜80歳記念来日公演〜 ミハイル・ヴォスクレセンスキー ピアノ・リサイタル

一見容赦ないエネルギーで鍵盤が御されるなか、音間から立ち上るスクリャービン特有の複雑な和声は、馥郁(ふくいく)とした味わいとともに極めて知的なクールさも保持しつづける。激情と怜悧の二重唱、それが肉厚なサウンドのなかに盛り込まれる。ヴォスクレセンスキーの最大の魅力のひとつだ。

-

#856『パルティトゥーラ・プロジェクト:ベートーヴェン/ピアノ協奏曲全曲演奏会 第一夜』

“Partitura Project”とは、マリア・ジョアン・ピリスが現在教鞭をとるエリザベト王妃音楽院が中心になって進めているプロジェクトである。いわゆるスター・システムに浸食され、競争の場と化してしまった音楽教育の現場に一石を投じるもの

-

#849 アンリ・バルダ ピアノ・リサイタル

クラシックという文脈では多少芝居がかりすぎていると評されかねないバルダのステージ・パフォーマンスは、クラシカルであると同時に否応もなくアヴァンギャルドである。クラシック音楽はバルダのような存在にかかってこそ、長きにわたるその歴史を一気に現代にまで繋ぎ、花開くのだ。

-

#850 カニサレス&新日本フィル カニサレス・フラメンコ・カルテット

パコが閃きと直観に導かれた天才だとするならば、カニサレスは構築とプロデュースに長けた超一流の職人である。カニサレ

-

#852 ハシャ・フォーラ~CDリリース記念Japan Tour 2015 2015年9月5日 東京JAZZ The Plaza@国際フォーラム

今年で14年目を迎える「東京JAZZ」。調布の味の素スタジアムでスタートしたこの大型ジャズ・フェスはビッグ・サイトを経て国際フォーラムに落ち着いた。

-

#841 田崎悦子ピアノリサイタル「三大作曲家の遺言-Ⅱ」

作曲家の別によらず、田崎悦子の演奏に触れるたびに実感されるのが、その肩肘のはらない自然なスタンスである。スタイルという名のもとに、エゴイスティックなまでに作品を自己のもとに引き寄せようとする自己顕示ほど田崎の演奏と相容れないものはない。

-

#831 ロバート・グラスパー・エクスペリメント

アンコールはなく、あっさり終わってしまったが、濃密な1時間。機械化されたヒップホップにR&Bの身体性を取り戻す作業は、完成の域に達した。さて、次はどこへ向かうのか。

-

#832 ロバート・グラスパー・エクスペリメント× 西本智実 シンフォニック・コンサート

今回は、企画準備等に少しずつ無理や詰めが甘い点もあって残念であったが、とにかく勢いを持って「実験=エクスペリメント」してみたら、思いのほかよく、RGEサウンドの有効な拡張を見ることができたという感がある。

-

#813 ブロッツマン・ジャパン・ツアー2015 BRÖTZMANN JAPAN TOUR 2015

2015年4月19日 新宿ピットイン、2

-

#772 故副島輝人さんを偲ぶ会

2014年7月12日に亡くなったジャズ評論家の副島輝人氏を偲んでミュージシャンが集まった。葬儀で弔辞を読むように指名された梅津和時、不破大輔、大友良英、そして佐藤允彦の4名が発起人となり、新宿ピットインの協力を得て「故副島輝人さんを偲ぶ会」が行われた

-

#721 JAZZ ART せんがわ 2014

終演の挨拶で巻上はJazz Artせんがわの目的は「分かり易い音楽、つまり強度が強くてすぐに判る音楽を届け、出会いの場を作る」ことだと語った。昨年言っていた「ひと言で判られないフェスティバル、楽しくない音楽」とは対照的に見えるが、まったく同じものを指していることは、一度でも会場に足を運べば即座に理解出来る。

-

#720 JAZZ ART せんがわ 2014

3つのステージを観終えたとき、ふと、伊藤キム、センヤワ、坂田明の声の多彩が一本のテーマとして浮上していたのに気付いた。翌日のトリは友川カズキだという。言わずもがな、な、声と歌だ。「生きているって言ってみろ」の絶叫が締めなら、出来すぎ君である(実際、そうだったという)。

-

#719 JAZZ ART せんがわ2014

「JAZZ ARTせんがわ」も今年で7回目、バラエティに富んだプログラムで、目を耳を五感を楽しませてもらった。継続することは意味がある。来年もまたこのイベントで「出会い」があることを期待したい。

-

#712 グンジョーガクレヨン+橋本孝之(.es)

延べ70分に亘る長時間演奏は、橋本にとっては初体験だったという。三者が一歩も譲らず語り合い、諍い、睦み合った芳醇な時間は、紛うことなく明日への糧 として、演者・聴者いずれにとっても、類い稀な経験になったことは間違いない。

-

#710 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート 2014

山下にとっては2年に1度相まみえるメンバーとのこの邂逅は、まるで牽牛と織女の逢瀬ならぬ、待ちこがれた一夜なのではないだろうか。あるいは私自身がそうだったように、当夜が待ち遠しくてならなかったのはむしろSBBの熱烈なファンの方だったかもしれない

-

#704 サン・ラ・アーケストラ featuring マエストロ・マーシャル・アレン THE SUN RA ARKESTRA featuring Maestro MARSHALL ALLEN – 100th Birth Anniversary Celebration of Sun Ra –

肉体は滅びても魂は残り、それを継承する者が新たな命を吹き込む。サン・ラという神話(Mythology)を永遠に伝授し、あらゆる音楽と人生を融合し発展させる理想的な方法論を実践するのがサン・ラ・アーケストラなのだと実感した。

-

#696 Miles Davis Way ブロックパーティ 2014-05-26

5月26日のマイルスの誕生日に会わせて、ニューヨーク市がマイルスの住んでいたブロックをMiles Davis Wayと命名した。

-

#664 灰野敬二 4DAYS

海外アーティストを交えた異なるユニットの演奏を同時期に体験することで、1970年から一貫して日本のみならず世界の音楽シーンの極北に身を置く灰野が、40年以上経った現在も表現の新たな地平に挑み続ける秘密を垣間見ることができたような気がする。

-

#650 ZEK3 - Feb. 2014 Knuttel House

このトリオに絶句するのは演奏に接したことが無い者だけだろう。誰でも一度ライヴを経験すれば、類い稀な「絶頂感」(Z)と「悦楽」(E)と「感動」(K)に包まれることは間違いない。

-

#642 本田珠也 SESSION

ジャズでもロックでもなくただひたすら「音楽」というセッション。我々は途轍もなく大きな奇跡を目撃したのではなかろうか。

-

#631 .es(ドットエス)LIVE IN TOKYO 2013

注目の関西即興デュオ.es(ドットエス)の東京公演2デイズ。

-

#616 リューダス・モツクーナス・ソロ&デュオ w ペトラス・ゲニューシャス

4日間で3つの異なるシチュエーションで彼らの演奏を聴いたが、どの環境でも共通していたのは、どっしりと地に足を付け、身に着けた高度なテクニックを表現の手段として駆使し、非常に密度が濃く広大な音楽世界を展開してくれたこと。

-

#595 SOFA NIGHT 2013 & ジャズ・クルーズ・ノルウェー

近年、目にすることの多い北欧勢だが、なかなか知られることのない若手ミュージシャン(ソフィア・イェルンベリ、キム・ミール、エスペン・ライナーセン、アイヴィン・ロンニング)、またスーパーサイレントのメンバーであるストーレ・ストーレッケンが参加しているエレファント 9 + レイネ・フィスケ、そしてヘルゲ・リエントリオの久しぶりの来日ということで二つの対照的なイベントへ出かけることにした。

-

#561 JAZZ ART せんがわ 2013 ~ 野生に還る音 親密な関係 生きる芸術 ~

フェスティバルの大団円は、ジョン・ゾーンが1984年に考案したゲーム理論に基づいた即興演奏スタイル、ジョン・ゾーンズ・コブラ。当時から日本の即興音楽家を魅了し、数々の日本人演奏家により実践されてきた。現在も巻上公一を中心に継承されている。

-

#560 フェスティヴァルのあり方~「JAZZ ARTせんがわ」を観て

「JAZZ ARTせんがわ」のように、ジャズのメインストリームではなく、周辺のエッジな部分を取り上げるフェスティヴァルは貴重だ。そこにこそ次代に繋がる創造活動の芽があるからである。ジャズ祭は文化事業であり、ひとつのメディア。継続させることでさらに音楽と人とのさまざまな出会いをもたらしてほしいと願う。

-

#552 「フランス・ヴァン・デル・フーヴェン+小橋敦子・デュオ」

素晴らしい楽器と素晴らしい環境(ホール)を与えられたミュージシャンはそれらの相乗効果によって期待以上の結果を生む、即興を旨とするジャズならではの醍醐味である。

-

#536 ピンカス・ズーカーマン ヴァイオリン・リサイタル

初めて生の演奏に接したピンカスその人は、エネルギッシュで軽妙、という勝手な思い込みとは別次元の、圧倒的な貫禄と音の豊穣を感じさせる巨匠であった。

-

#535 舘野泉フェスティヴァル—左手の音楽祭2012-2013/ 左手の世界シリーズvol.5 世界を結ぶ

左手の音楽、というとあたかも両手で奏される音楽とは異質の音楽に聞こえるかもしれないが、エネルギー放出の量は両手のそれをも凌ぐ。要はエネルギー分配の問題であり、むしろ左手に集約されることで「舘野泉その人」がより一層のマグマのような濃度をもって迫ってくるのだ。

-

#525 ラチャ・アヴァネシアン ヴァイオリン・リサイタル

アヴァネシアンとマイスキー。27歳と26歳といううら若きふたりながら、ステージから発散する成熟した、匂いたつようなオーラ。

-

#499 ワディム・レーピン ヴァイオリンリサイタル

音楽の引出しは無限大のふたりが、限られた時間とスペースでもち得る限りを出そうとする。徹底して聴かせるための音楽。そうした情熱がときに過剰なまでの濃い味となって押してくる、実に手応えと腹もちのよいデュオであった。

-

#486 風ぐるま~時代を超えて音楽の輪を回す/波多野睦美/栃尾克樹/高橋悠冶

現代音楽界の重鎮、高橋悠冶が企画する「風ぐるま」は、そのサブ・タイトルである「時代を超えて音楽の輪を回す」が示すとおり、エンドレスに輪が回転する現在(いま)の豊かな在りようを、さまざまな切り口で見せてくれる。

-

#481 黒田京子 ソロ公開録音

事実とも理(ことわり)とも非なるリアリティの深層に触れたいとき、黒田京子の音楽が無性に聴きたくなる。

-

#471 田崎悦子 New Yorkデビュー40周年記念ピアノ・リサイタル~Homage to Debussy ドビュッシー生誕150年

田崎の音楽が、とてつもない集中力と没入のうえに成り立っていることは今さらいうまでもないが、そこで展開される世界は、何と誠実でピュアで、人生がまとった成熟のすべてが総動員されての、飾らない暖かさに満ちていることか。

-

#455 東京フィルハーモニー交響楽団第821回オーチャード定期/渡邊一正/中村紘子

この日の目玉ともいえる中村紘子によるグリーグ。やはり「スター」の演奏である。ステージにおける圧倒的な華やかさと貫録は、聴き手の意識を鷲掴みにするものをもっている。「コンサート・ピアニスト」としての根本的要素について、今さらながら納得させられるのだ。

-

#447 アンリ・バルダ ピアノリサイタル

前半はラヴェル、後半はショパンというバルダのピアニスティックな側面が存分に堪能できるプログラム。とにかくあらゆる打鍵の瞬間が魔法である。発光する音色、濃厚に立ち込めるムードの揺らぎ、その場の空気がヴェールをまとってはふわりとした風を孕(はら)む。否応なくぐいぐいと惹きこまれるのだ。

-

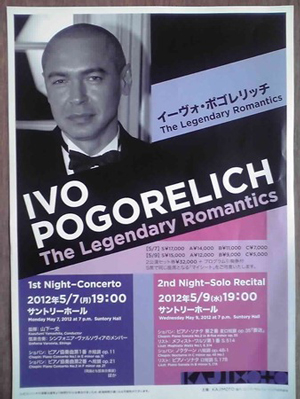

#429 イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノリサイタル~The Legendary Romantics 第二夜

ポゴレリッチの演奏には、ジェンダーなど軽く凌駕する、濃厚にして深化しつづける人間性の魅力の本質が詰まっている。

-

このライブ/このコンサート2011国内編#01 『坂本弘道=松田美由紀/言葉は玄天に砕け、弓は下弦を射る』

どのような人生にもすっと入りこんでしまう曲を1曲でももっているミュージシャンは偉大である。それが身に染みた夏の夜更けだった。

-

#354 『サントリー芸術財団サマーフェスティヴァル2011/芥川作曲賞選考演奏会』

こういう時代に、ますます鍵となるのは「生の手ごたえ」であると実感する。作曲家もサイバー上に万遍なく行きわたるような音楽を志向し始めたらそれこそ終わりだろうし、会場で聴く側も生でしか味わえない様々なニュアンスに鈍感であっては新たな萌芽も萎えてしまう。

-

#337 エリアフ・インバル & 東京都交響楽団/2011年5月都響Aシリーズ

東京都交響楽団という、素のままでも稀有な音色の透明度 を誇るオーケストラが、インバルのさじ加減により変幻自在に表情を変える。オーケストラの醍醐味ともいえる、繊細であると同時にダイナミックなテンションの持続を一貫して堪能できた一夜であった。

-

# 281 宝示戸亮二 ×リューダス・モツクーナス CD発売記念JAPANツアー

デュオのコンビネーションも理想的なもので、演奏によってほんとうに開放された。二人の演奏に、意識は旅に連れ出されたようだった。

-

#280 「東京JAZZ」特集:東京JAZZ CIRCUIT 2010

ノルウェーのミュージシャンやグループはこれまでさまざまな形で来日しているが、新旧3世代のリーダー率いるバンドの演奏をひとつのステージで披露するのはこれが初めてであり、ある意味でノルウェー・ジャズの隆盛を象徴するイベントであるといってよい。そして、キーワードは“ECM”である。

-

#127 セシル・テイラー&山下洋輔 デュオ・コンサート

終始すべてを見透かしているかのように演奏を引っ張っていたのはセシル・テイラーだったことは否めない。それでも、異なる個性がぶつかり合い、二台のピアノがシンクロし、共鳴しする醍醐味は、この二人の共演ならではの出来事だったといえる。

-

#78 近藤等則 meets トム・レイズ/VISIBLE SOUND

トム・レイズは近藤等則のサウンドを無意識下の身体でじっと受け止め、湧き起こる内なる衝動をキャンバス上に描く。近藤の音位相は不思議なくらいナチュラル。そのヴァイブレーションで小さなスペースの中にユニヴァーサルな音空間が現われる。近藤が発するビートに呼応して体を揺らしながら描くレイズ姿はダンサーのようでもあり、音楽への反応の仕方はミュージシャンのようでもあった。