ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #62 Chick Corea <Matrix>

前回のウェス(Wes Montgomery)の<Days Of Wine And Roses>楽曲解説に続き、今回も筆者が前から取り上げたかった題材を選んでみた。チック・コリア(Chick Corea)の<Matrix>だ。チックについては、本誌No. 259、楽曲解説#48で詳しく取り上げたのでそちらを参照頂きたい。今回は初期のチックに焦点を当ててみたいと思う。

チック・コリアの初期

筆者がジャズを聴き初めてすぐにチックの虜になったのは1987年に渡米してからで、解散してもまだ学生の間で人気のあったReturn To Foreverではなく、まず『Three Quartets』にハマり、そして『Now He Sings, Now He Sobs』を何度も聴いた。それは<Matrix>があまりにもかっこよかったからだ。筆者がもっとも好きなチックは、『Three Quartets』はもちろんだが、初期の2作品とそれに続くフリージャズの時期、それとチックがマイルスバンドに所属していた1968年から1970年だ。

最近Eブックとしてこちらアメリカでも手に入れられるようになった小川隆夫著『マイルス・デイヴィスの真実』を読み始めて、自分の誤認識をいくつか発見させられた。本誌No. 259、楽曲解説#48で、ハンコック(Herbie Hancock)がチックをマイルスに紹介したと書いたが、それは大きな間違いだった。小川氏によると、ハンコックは新婚旅行先のブラジルで重度の食中毒を起こし、マイルスのギグのために戻ることが不可能だったため、Tony Williams(トニー・ウィリアムス)が同ボストン出身のチックをマイルスに紹介したのだそうだ。ハンコックはチックに座を奪われたことに少なからずショックを受けたそうだ。ちなみに、この小川氏の『マイルス・デイヴィスの真実』は実に素晴らしい資料だ。数多くのインタビューから事実と照らし合わせている構成だが、それぞれの発言の裏もしっかり取っているほど綿密に調べられているのがともかく驚異的だ。大いに活用させていただくことにする。多くの著書を出版している小川氏はニューヨーク大学大学院に留学していた外科医であり、音楽プロデューサー兼ギタリストとしても活動している。超人とはこういう人のことを言うのだろう。

最近Eブックとしてこちらアメリカでも手に入れられるようになった小川隆夫著『マイルス・デイヴィスの真実』を読み始めて、自分の誤認識をいくつか発見させられた。本誌No. 259、楽曲解説#48で、ハンコック(Herbie Hancock)がチックをマイルスに紹介したと書いたが、それは大きな間違いだった。小川氏によると、ハンコックは新婚旅行先のブラジルで重度の食中毒を起こし、マイルスのギグのために戻ることが不可能だったため、Tony Williams(トニー・ウィリアムス)が同ボストン出身のチックをマイルスに紹介したのだそうだ。ハンコックはチックに座を奪われたことに少なからずショックを受けたそうだ。ちなみに、この小川氏の『マイルス・デイヴィスの真実』は実に素晴らしい資料だ。数多くのインタビューから事実と照らし合わせている構成だが、それぞれの発言の裏もしっかり取っているほど綿密に調べられているのがともかく驚異的だ。大いに活用させていただくことにする。多くの著書を出版している小川氏はニューヨーク大学大学院に留学していた外科医であり、音楽プロデューサー兼ギタリストとしても活動している。超人とはこういう人のことを言うのだろう。

さて、アメリカは1968年に歴史上もっとも暗い影を落とす。この経緯は本誌No. 245、楽曲解説#34のアレサ・フランクリンの記事で詳しく書いたので是非ご覧頂きたい。この世の中の変動に伴いマイルスも進化の必然性を強く感じていた。また、再婚したばかりで、『キリマンジャロの娘』のジャケットになったベティ・デイヴィスの影響も周知のとおり。彼女はR&Bシンガーであり、一説では19歳年下の彼女がマイルスに「もっとイカした格好して、ジミヘン(Jimi Hendrix)やスライ&ザ・ファミリー・ストーン(Sly and the Family Stone)みたいなヒップなのやってよ」と煽ったという説もある。そしてそれは1968年前半に録音された『Miles in the Sky』に始まり、1969年8月に録音の『Bitches Brew(正しい発音はビッチェズ・ブリューではなくビッチーズ・ブリューであり、意味は「クソ女たちがぶっ飛ばす」:筆者はこのタイトルの影にさえベティの存在を見てしまう。なぜならこの頃離婚騒動真っ最中だったらしい)で提示した、俗に言うエレクトリック・マイルスに向かって試行錯誤した期間として歴史に残った。当時のマイルスはコロンビア・レコードから特別待遇を受け、自由気ままにスタジオに入り実験的な録音を続けており、レコード会社がそれを編集してアルバムとしてリリースしていたので、どのレコーディングがどのアルバムに収録されているのか判定し難い(小川氏の著作はこの問題の解決にも大きく寄与している)。この時期のマイルスのスタジオセッションの多くでは、Joe Zawinul(ジョー・ザヴィヌル)に加え、呼び戻されたハンコックとツアーメンバーであるチックとの、キーボード3台という設定だった。

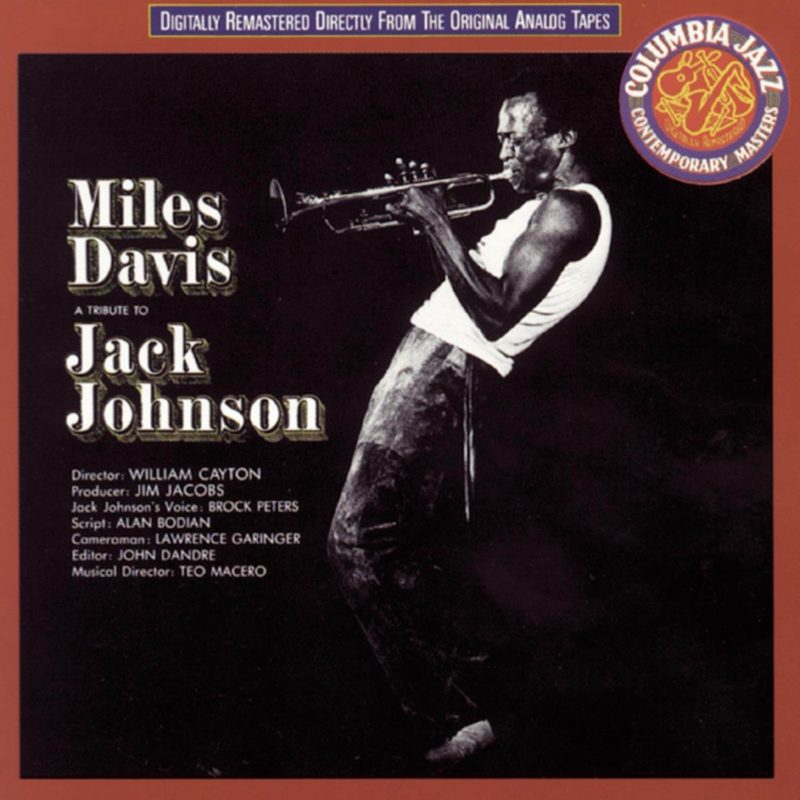

チックが参加したスタジオアルバムは以下の通り:

マイルスはスタジオでロックの要素を取り入れた実験的録音を続けるものの、ライブでは違う方向に進んでいたのが実に面白い。第二期黄金カルテットのレパートリーをフリージャズに発展させていたのだ。実はチックのここでの活躍がすごいのだ。1970年中盤にKeith Jarrett(キース・ジャレット)がツアー・メンバーとして加わり、エレクトリック・マイルスの曲がレパートリーとして定着するまで、チックは筆者の師であるDave Holland(デイヴ・ホランド)とJack DeJohnette(ジャック・ディジョネット)と共に、マイルスのツアーバンドのリズム隊で活躍した。

正式に発表されているアルバムは1969年7月録音の『1969 Miles – Festiva De Juan Pins』が最初だろうが、この時期のヨーロッパ・ツアーの海賊版は多いし、DVDの数も多い。このFestiva De Juan Pinsでのライブ映像もDVDになっており、舞台の上でマイルスがチックの演奏を凝視している場面がいくつかある。

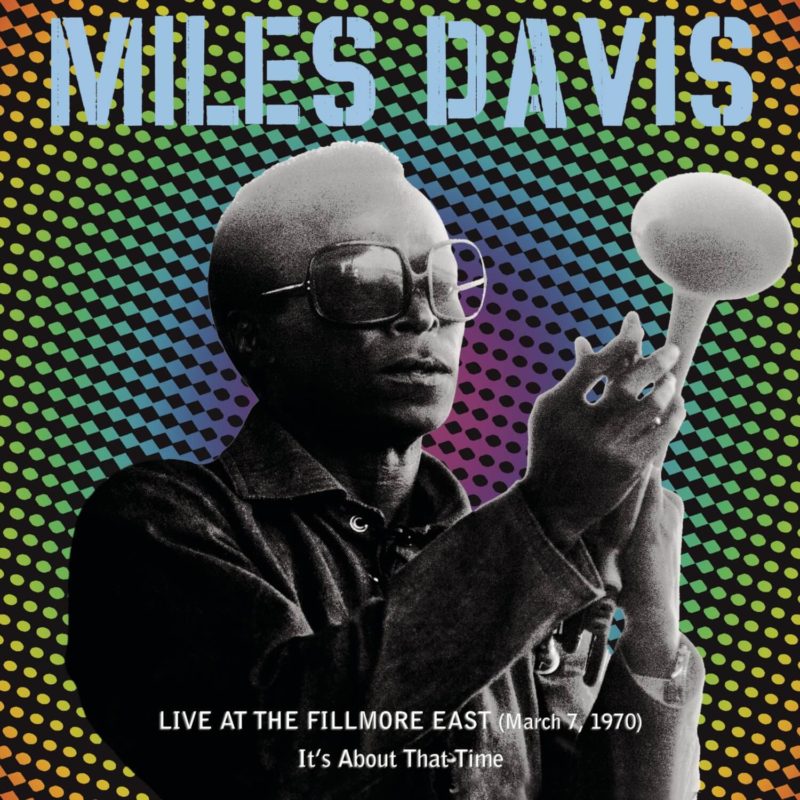

筆者がこの時期のマイルス・バンドでのチックでもっとも好きなのが、キース参加直前の1970年3月にNYのFillmore Eastでライブ録音された『Live at the Fillmore East, March 7, 1970: It’s About that Time』だ。この録音でのチックのマイルスとの絡みがともかくすごいのだ。興味深いのは、チックもそれまでのマイルスが要求する前衛的な演奏だけではなく、後日自己の活動でスパニッシュ色を強く出して行くフュージョンサウンドを示唆するようなボイシングを挿入するようになっていることだ。本当ならこのアルバムから1曲分析してみたいものだが、何せフリーなのでどうにも楽曲解説にはならないのが残念だ。

チック・コリア、1966年〜1968年

まずチックのデビュー作である『Tones for Joan’s Bones』(1966年録音)これは当時流行りのハードバップに、チックのおしゃれな調味料入りという、とても聴きやすいアルバムだ。しかもSteve Swallow(スティーヴ・スワロウ)の、彼がもう弾かないアップライト・ベースも聴け、Joe Chambers(ジョー・チェンバース)のご機嫌なライドも実に気持ちいい。

2作目の『Now He Sings, Now He Sobs』(1968年録音)は1作目を発展させたものという印象だが、管抜きのピアノトリオであり、しかもリズムセクションがMiroslav Vitouš(ミロスラフ・ヴィトウス)とRoy Haynes(ロイ・ヘインズ:現在95歳でまだ現役)に変更になってグルーヴ度がしこたま増し、今でも筆者のお気に入り盤だ。ここで興味深いのは1作目『Tones for Joan’s Bones』の最後の曲、<Straight Up and Down>でのチックのソロがそのまま2作目に受け継がれているのだ。しかも、『Now He Sings, Now He Sobs』のオリジナルリリースでの1曲目の<Steps – What Was>と2曲目の<Matrix>両方から同じソロのパターンが聞こえて来るのだ。ある意味これはちょっと困惑だった。反面マイルスとの演奏ではそのような手ぐせは聞こえない。チックもここで何か試行錯誤していたのかもしれない。例えばチックはMcCoy Tyner(マッコイ・タイナー)のスタイルを消化しようとしていたのかも知れない。あたかも「このパターンはここでも使えるだろうか、あそこでも使えるだろうか」と試しているようにも聞こえる。だがもしマイルスの前でそんな演奏をしたら即刻追い出されるだろうことは知っていたに違いない。この手ぐせフレーズの数々、何度も聴いていて、意外にあまり気にはならない。その理由は多分チックのタイム感だ。今までのジャズピアニストになかったドライブ感が実に気持ちいい。オン・トップ・オブ・ザ・ビートなピアニストとしてはWynton Kelly(ウィントン・ケリー)やBill Evans(ビル・エヴァンス)と同系列だが、チックの魅力はやはりボストンのメキシコ人街で育った背景からのラテン系のタイム感だと思う。1981年録音の『Three Quartets』は確実に『Now He Sings, Now He Sobs』の延長であると思うが、チック特有のドライブ感は健在だが手ぐせのようなものは一つも聞こえてこない。話はそれるがマイルスが、去ったエヴァンスの埋め合わせにケリーを選んだ理由は、このタイム感にあると筆者は密かに信じている。

チックはこの『Now He Sings, Now He Sobs』録音直後、1968年9月にマイルス・バンドに参加し、1970年後半に同胞デイブ・ホランドとフリージャズに移行する。その1作目が『Is』であり、ホランドとBarry Altschul(バリー・アルトシュル)と結成したCircle(サークル)での商業的失敗で終結し、Return To Foreverへと進む。

ここで興味深いのは、2002年にリリースされた『The Complete “Is” Sessions』を聴くと、なんと1作目と2作目の延長上にあったハードバップの曲が、それまで全てお蔵入りしていたということだ。これはレコード会社の意図だったのだろうか。ちなみにCircleの母体となった、1970年にBlue Noteで録音された『The Song of Singing』は、フリージャズとしてかなりの名作だと筆者は思うのだが、なぜ知名度が低いのかどうにも不思議だ。

<Matrix>

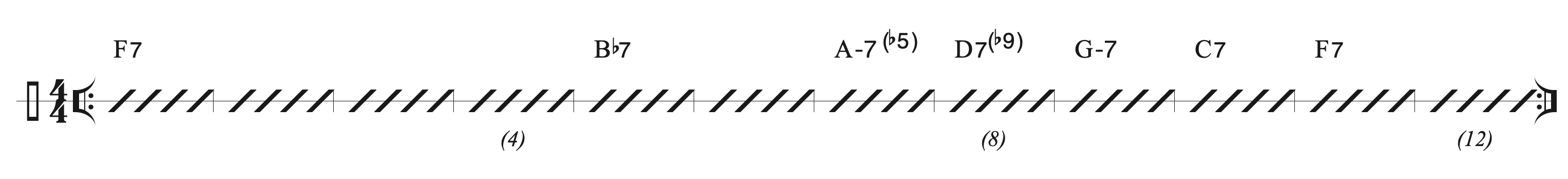

前述のように、この曲では当時のチックの手ぐせパターンが満載されている。それを中心に分析してみたいと思う。まず驚かされるのは、この曲はごく普通のFブルースのコード進行だ。

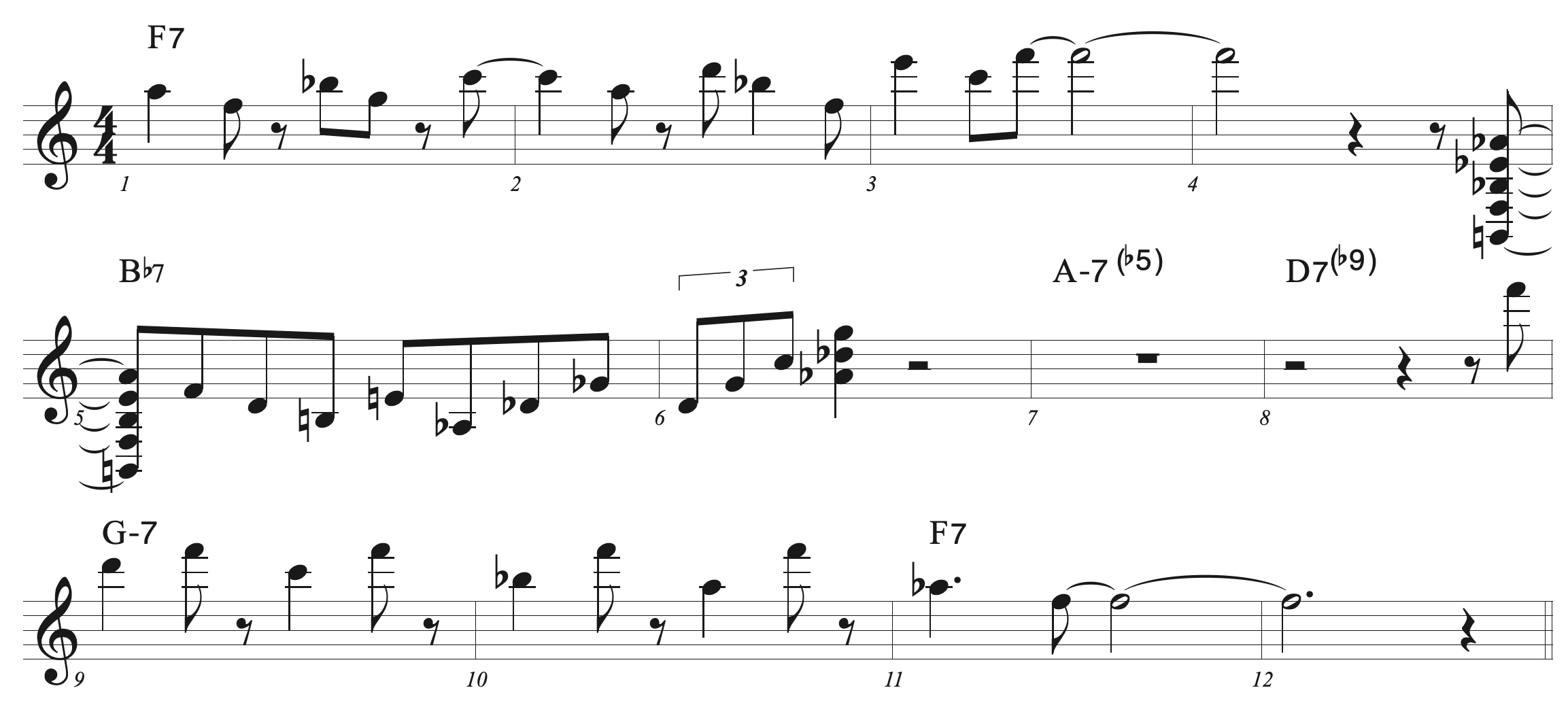

以前にも書いたが、ブルースフォームの定義は2つだけだ。それは12小節であることと、5小節目に4度コードが来ることだ。この曲<Matrix>はその定義に従っていながらブルースに聴こえない。これがまず驚きだった。これには理由がある。まずヘッド(テーマ)を見て頂きたい。

注目して頂きたいのはシェイプ(上下に移動する地図)だ。ブルースは元々4小節フレーズを繰り返して、最後の4小節で帰結するというのが伝統だ。例えば、

♪ 朝起きたらうちのかあちゃんいないじゃん

♪ あゝ、朝起きたらうちのかあちゃんいないじゃんね

♪ おいら明日からどうやって暮らせばいいんだい

チックはこのフォームを意図的に壊している。最初の4小節で上行形のメロディーをモチーフとして提示し、いきなり次の4小節は間奏だ。そして最後の4小節で最初のモチーフを下降形として終止する。歌詞をつけるならさしづめ、

♪ あゝなんて楽しい日だろう〜

♪ (ぐちゃ)・・・・・・・・・・

♪ いいと思ったのにちっともよくないじゃん

このアイデアは実に新鮮であり、もっと驚いたのが、チックはこのモチーフでソロを完璧にこなしているのだ。

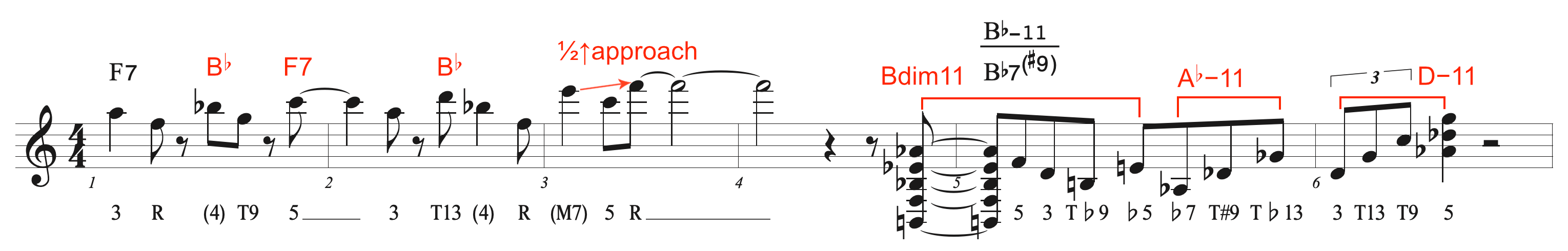

さて、このヘッドを少し分析してみよう。前半6小節がかなりモーダルだ。

まず最初の4小節はアボイド音などを無視した、かなりホリゾンタル(水平的)、つまりコードに対する音選びではなく、レスター・ヤングのように調性に従った流れの音選びであり、ただのFメジャースケールを提示している。だがコード音であるE♭に対してぶつかるEナチュラル音を、あたかもアプローチ音のように配置しているのが賢い。この提示部はむちゃくちゃ明るいイメージだ。ちなみに赤で示したコード進行はチックが考えているだろうバーティカル(垂直的)、つまりコード音を想定した進行を表してみた。なぜこんな分析をしたかというと、これらは適当に気分で配置された音ではないということを強調してみた。

次に5小節目のびっくりコードだ。左手はB♭7(#9) だが、右手はB♭–11、つまりモードの4thボイシングだ。これは2階建てのコード、つまりポリコードとなり、左手が提示するB♭7におけるアボイド音であるE♭音が右手のボイシングで強調されている。だがB♭という重力はしっかり維持しているので、ブルースフォームに必要な5小節目の4度コードは確保されている。次に、ここでのボイシングのトップ音であるA♭から続くラインは、Bディミニッシュ11のコード音で、続いてモードでお約束の11thのコード音を使って、A♭マイナー、Dマイナーと進んで行く。この減5度ジャンプは、トライトーンのジャンプ、もっとも遠い位置へのジャンプになる。さて、それぞれの音符の下にB♭7コードに対するスケール番号を表記した。Mixolydianで全て説明できることに留意されたい。もう一つ言及したいのは、アウトするからこそ、変動するコード感を失わないようにコード音でラインを構成するという方法が取られており、我々非コード楽器奏者はこの辺りを大いに学ばなくてはいけない。もちろん真のフリーインプロビゼーションを演るのなら話は別だが、ここではブルースというコード進行があることを忘れてはならない。

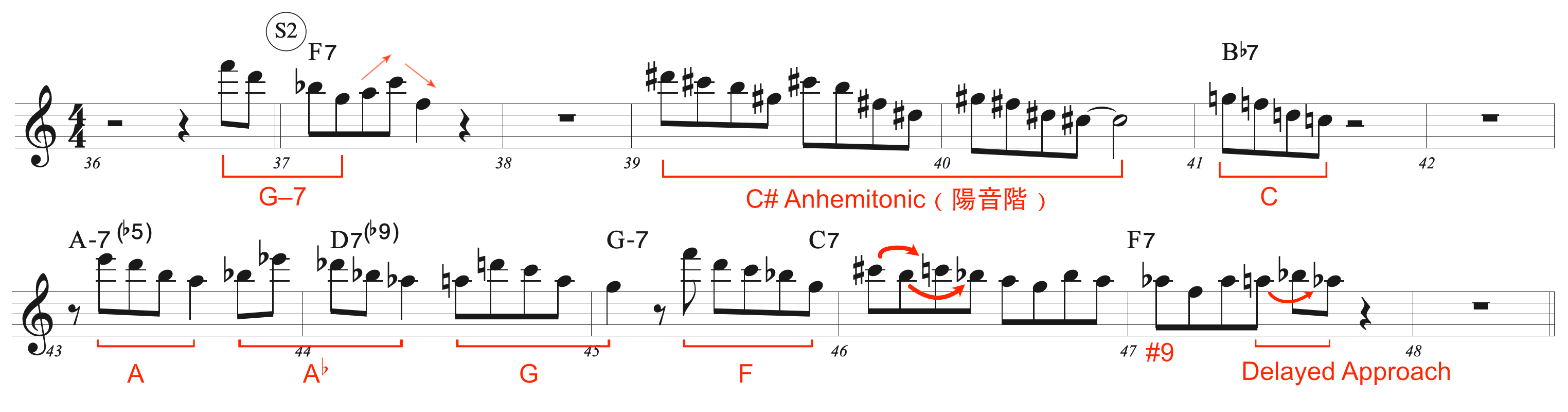

さて、チックのソロを見てみよう。左手はモーダルな4thのボイシングで合いの手を入れているだけなので割愛し、右手のラインだけを追ってみる。まずは1コーラス目だ。

このソロ1コーラス目のシェイプを見ると、やはりチックは意図的にブルースフォームに逆らうようなフレージングをしている。まず、4小節フレーズ x3ではなく、8小節かけてシェイプを上行形で盛り上げ、最後の4小節で下げる、つまり8+4だ。コンセプトはヘッドと同じだ。面白いのは、その下げ方で、ソロラインで想定しているコード進行を1拍、ないし2拍突っ込んで進んでいることだ。実際のコード進行に対するフレージングのズレを赤矢印で示した。G−7上でコード音のB♭に対してチックがBナチュラル音をぶつけているのは、ドミナント#9と想定しているのだ。このあと最後の小節、35小節目の小節線をまたがっているフレーズは、コード音を下降アルペジオで弾き、続いてテンション9→3→Rootというパターンで帰結するというのが前述の手くせフレーズの一つだ。興味深いのは、このフレーズをモチーフにしてG−7→F7という動きをソロ2コーラス目に持って来ているのだが、今度はなんと1拍遅らせているのだ。これは計画的だ。ちなみに、このF7の2拍目のA→C→Fというフレーズ、つまり3→5→Rも手ぐせの一つだ。

さて、この39小節目からいよいよ、この時期のチックが多用したペンタトニックの嵐が登場する。まず彼が使用しているペンタトニックスケールは、楽典的にはAnhemitonic(アンヘミトニック)という半音を含まないペンタトニックスケールで、これは日本の陽音階、または民謡音階と言われるものと同じだと思う。なぜチックはこのペンタトニックスケールを選んだか。マッコイの影響もあるだろうが、コードに対する4度音を強調する左手のモーダルな11thのボイシングと連結するためだと思われる。そしてここでC#のペンタを使用している意味を説明する。12音中F7を破壊する音は二つのみ。F7のトライトーンであるAとE♭を破壊するB♭音とEナチュラル音のみで、ここでチックが使っているペンタではその2つの破壊音を見事に回避できるからだ。

次に4度コードに移った41小節目では、前のC#から半音下げたCのペンタ。これは綺麗にB♭7のインサイドだ。続く43小節目の、Aのペンタから半音ずつ下がる動きは、ご覧の通り以前のコーラス同様拍を先食いして進む。46小節目は素直にC Mixolydianだが、始まりを2拍目に遅らせ、最初の拍でDelayed ResolveとDouble Approachという2つの技法を積み上げている。この動きは次の47小節目で拍をずらして繰り返されており、やはり手ぐせフレーズの一つである。お気付きと思うが、このターンアラウンド、つまり最後4小節のプランは1コーラス目とかなり類似している。誤解のないように言及するが、以前にも強調したようにジャズに於いてプランされたソロには何の問題もない。なぜならジャズでもっとも重要なのは、インプロビゼーションではなく、特有のグルーヴ感であり、書き譜でスキャットするエラ・フィッツジェラルドは誰がなんと言おうとスキャットの女王だし、バッハは毎週教会でインプロビゼーションしてバロック音楽のスタイルを画一化したが、現在インプロビゼーションをしなければバロックではないなどと言う人はいないわけだし、チックはともかく興奮させてくれるタイム感でグルーヴしているので最高の演奏だ。

余談だが、実は筆者はヴィトウスのタイム感の方が不安定で、なのに彼のドライブ感は異常にエキサイティングであり、それに対するチックのソリッドなオン・トップ・オブ・ザ・ビートと、ロイ・ヘインズのご機嫌なビハインド・ザ・ビートの間で、異次元タイム感のヴィトウスのドライブがこの作品を名作にしていると思う。やはりどうしても『Three Quartets』と比べてしまう。後者ではエディ・ゴメス(Eddie Gómez)が、チックよりもっとオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、筆者はやはりこれが好きだ。だがヴィトウスはゴメスにない、ゲイリー・ピーコックに共通するベースラインの遊び心がある。ロイ・ヘインズは一人でライドとハイハットの間にグルーヴの幅を作り出せるので、ヴィトウスがたまに怪しいタイム間になっても、これもありだな、と思う。ただしヴィトウスのイントネーション(日本で言うピッチ)が悪くなった時はちょっと話が別だ。筆者はこれに慣れるまでに多少時間がかかった。

かなり専門的な話題でもあるので、もう1コーラスだけご紹介するにとどめる。2コーラス目最後の小節で提示された#9をディレイド・アプローチ、つまり3度にあたるAから#9であるG#(異名同音でA♭)に下がるアプローチの間に、アボイド音のB♭を挿入してるこのフレーズを、3コーラス目の最初で発展させているのだが、そのやり方が面白い。つまり2コーラス目の最後の2つの音、B♭とA♭は、聞いた者に「B♭7を挿入したのかな?」と思わせるのは、最初の2拍の8分音符4つが、F7(#9) のフレーズとして違和感ないからなのだが、3コーラス目に入って、このフレーズを繰り返すことによって、想定されているコードが不明になるのだ。

ご覧の様に、順当にF7で想定した場合アボイド音であるB♭が耳につく。もちろん全て弱拍に入っているので、3度であるAに対するアプローチ音と解釈もできるが、このB♭がこのフレーズの一番高い音なので、どうしてもそうは聞えない。B♭7と想定するとフレーズ的には一番しっくり来るが、問題が二つある。まず単体ではB♭7のフレーズに聞こえるが、一旦ベースが入ってF7を提示するとそうは聞えないし53小節目の4度コードで同じフレーズがトランスポーズ(移行)されて使われており、しかもここでは間違いなくB♭7のフレーズなので、最初の49小節目はB♭7に関連しているとはとても思えない。最後にチックは完全にFマイナーコードに置き換えているのかとも考えられる。だがAナチュラルが2と4でオンビートに入っているので、これもそうは聞えない。つまりどう聞こえるかを全く拒絶した、実にお洒落なフレーズなのだ。

55小節目からコード進行を無視したオルタードスケールがホリゾンタルに登場し、最後2小節で雪崩のようにたたみ込む。ここで見られるダブル・アプローチやF7に対するE♭のペンタの使用などはすでに何度か耳にしたが、このコーラスで注目したいのは、51小節目3-4拍目と、最後60小節目のF音のダウンビート打ちだ。これはかなりチックの手ぐせだと思う。ジャズならアンティシペーションするところだが、チックはまるで詩の区切りをつけるようにダウンビート打ちを入れるので、新鮮に聞こえるのだと思う。

前述したが、チックはこの時代に実に多くの優れたフリージャズの録音を残している。解説記事にしにくいのが残念だ。