ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #70 Miles Davis<Penetration>

1991年9月28日に他界したマイルスの最後のヨーロッパツアーの2日目である7月1日、仏ヴェイエンヌ(Vienne)・ジャズ・フェスティバルでのライブ録音がこの6月25日にリリースされた。目玉は何と言ってもプリンスがマイルスに送った2曲の初公開だろう。マイルス自身も、バンドも絶好調である。だが反面、他界直前のこの時期の録音はマイルス教信者にとって色々な意味でとても複雑だ。

このアルバムのプロデューサーの一人であり、マイルスの甥っ子であるVince Wilburn, Jr.(ヴィンス・ウィルバーン・ジュニア)にZoomで色々と質問してみた。彼は1984年から87年までマイルスバンドのドラマーを務め、現在はマイルスの娘Cheryl Davis(シェリル・デイビス)及び息子Erin Davis(エリン・デイビス)と共に、3人でMiles Davis Properties, LLC. というマイルスの遺産を管理する会社を経営する傍ら、元メンバーから構成されるMiles Electric Bandを率い日本公演も果たしている。一連の未発表作品のリリースや、『クールの誕生』のドキュメンタリー映画などが彼らの功績であることを忘れてはならない。日本でマイルスのドキュメンタリーを作る話もあるそうだ。

1時間ほどマイルス談義で盛り上がり、なんと途中で偶然、あの70年代初期のマイルスバンドで活躍したMtume(エムトゥーメイ)が電話で参入!大変貴重な時間を過ごさせて頂いた。なぜか筆者が質問したかった話題の答えはあまり得られなかったのだが、このZoomはインタビュー目的ではなかったので、登場した興味深い話題は適時ご紹介する。

1987年にマイルスのボストン公演に行って来いと我が師、故George Russell(ジョージ・ラッセル)に言われるまで、筆者はマイルスを聞いていなかった。1987年9月27日ボストン・オペラハウス、マイルスのステージを一目見たその時筆者の人生が変わった。なぜか涙が止まらなく、スポットライトに浮き出たマイルスの姿が神に見えたのだった。その後1964年のリンカーンセンターでの2枚組、『My Funny Valentine』と『Four and More』を1年間何度も何度も聴き、そこに記録されている全てのことを暗記して過ごした。

1991年夏、前進を続けたマイルスがMontreux(モントルー)Jazz Festivalで1950年代のGil Evans(ギル・エヴァンス)との作品を演奏し、その直後パリで旧メンバーたちと古いレパートリーを演奏したというニュースを聞き、驚異的な不安に襲われた。案の定その1ヶ月後に他界してしまった。当時筆者はマイルスにこういうコマーシャルな企画をさせた興行師を恨んだ。ところが今回色々調べてみて、あの企画はマイルスからの要望だったとわかった。

まずこのヨーロッパ・ツアーのスケジュールを調べてみた。

- 6月28日:ハンブルグ(ツアー初日)

- 6月30日:ミュンヘン

- 7月1日:ヴェイエンヌ(Merci Miles!)

- 7月5日:パリ

- 7月8日:モントルー(クインシー・ジョーンズとギル・エヴァンス作品)

- 7月10日:パリ(旧メンバーとのリユニオン)

- 7月14日:ノース・シー・ジャズ・フェスティバル

- 7月16日:ニース

- 7月17日:ニース

- 7月19日:ロンドン

- 7月20日:ニース

- 7月21日:アンデルノ・レ・バン、フランス

- 7月23日:ローマ

- 7月26日:ルクセンブルク

- 7月27日:オーストリア(ツアー最終日)

ツアー日程からも分かる通り、マイルスはフランスを深く愛していた。Juliette Gréco(ジュリエット・グレコ)の思い出も深いだろう。特別待遇で扱われ続けて来たこともあるだろう。この後帰米し8月22日シカゴ、8月24日コンコード(カルフォルニア)、続いて8月25日のハリウッド・ボールでのライブの直後不調を訴え入院し、数日後脳溢血で意識不明となった。そのまま意識を戻すことなく9月28日に息を引き取った。

2つの回顧企画に関してだが、ヴィンスの証言によると誰かが持ち込んだ企画にマイルスが応じるはずはなく、マイルス本人の要望であったことに違いないこと、それともう一つは、マイルスの最後の彼女、娘ほど歳が離れているJo Gelbard(ジョー・ギルバード)の手記にもマイルスは旅立つ準備をしていたと記されている。このジョーの存在はあまり知られていなく、かなり複雑な事情がありそうだ。今回ヴィンスと話していて、ジョーとは親しくない印象を受けた。ジョーがマイルスと知り合った1984年当時は、マイルスはまだシシリー・タイソンと結婚していたし、ジョー自身も家庭を持っていた、そんな事情からかもしれない。ちなみにジョーはユダヤ系アメリカ人だ。筆者がジョーの存在を知ったのは、昔読んだGeorge Cole(ジョージ・コール)氏著の『The Last Miles』に記載されていたからだ。この記事を書くにあたり、ジョーのことを思い出してその手記を購入してみた。タイトルは『Miles and Jo:Love Story In Blue』と、なんだか恋愛小説のような内容ではあるのだが、まだ斜め読みしかしていない。だがこのツアーの前後の記述、第26章にマイルスの死の覚悟とジョーに対する心中の申し出があることだけは確認した。この手記の信憑性の確認はできていないことをご了承頂きたい。ヴィンスは否定的だったが、その彼の言葉には明らかに個人的感情が入っているようだった。

この『Merci Miles!』アルバムの特典は、著名なジャズ歴史家、Ashley Kahn(アシュリー・カーン)のライナーノーツだ。彼はこのアルバムのプロデューサーの一人でもある。そのライナーノーツにこんな一節があった。このフェスティバルの主催者であるJean-Paul Boutellier(ジョン・ポール・ブリエ)の回顧録だ。マイルスが歌手兼ピアニスト、Shirley Horn(シャーリー・ホーン)のデビューを手伝った話は有名なので、Boutellierはシャーリーのライブに一曲入ってくれないかと頼んだが、彼女の音楽は過去の音楽で自分は過去の音楽を演奏する気はない、と返答された。それなのにマイルスはその一週間後にギルの音楽をモントルーで演奏したのには驚いた、と語る。

マイルスの1991年バンド

エレクトリック・マイルス・バンドは常に大所帯だったが、この最後のマイルス・バンドはなんとパーカッションもいない6人編成だった。新メンバーはキーボードのDeron Johnson(デロン・ジョンソン)とベースのRichard Patterson(リチャード・パターソン)だ。パターソンはDarryl Jones(ダリル・ジョーンズ)やRobert Irving III(ロバート・アーヴィングIII世)などと同様ヴィンスの故郷、シカゴでのバンド仲間だ。デロンはシカゴ・コネクションではないが、やはりヴィンスの推薦だそうだ。

実は筆者はヴィンスとのZoom中に非常に恥ずかしい思いをした。70年代マイルスバンドにおいてDavid Liebman(デイヴ・リーブマン)が番頭と呼ばれ、あたかもバンドを取り仕切っていたような話を聞いたことがあり、ではこの最後のバンドの番頭は誰だったのかという質問をして思いっきりブーイングをくらった。マイルスバンドには番頭もいないし、ビジネス面は全てマネージャーが取り仕切っていた。しかもマイルスはリハーサルを全くしないから番頭など必要ないのだそうだ。ヴィンスはMtume(エムトゥーメイ)と親しいので、彼に直接Liebmanが番頭をしていたか聞いてみろ、という話をしているうちに偶然そのエムトゥーメイご本人からヴィンスに電話がかかって来て、色々話を聞かせてくれた。

「マイルスはリハーサルをして同じ演奏になることを恐ろしく嫌った。」

「マイルスは我々ミュージシャンにキャンバスを与え、我々はその白いキャンバスに何を描くかを要求された。」

「毎回そこに現れる音楽の行き先を突き止め、そこに向かわなくてはいけない。」

ここでヴィンスが面白いことを言った。

「曲が始まると、まるで映画が始まるような感じなんだが、この映画は一体サスペンスなのか、アクションなのか、ラブコメディなのか全くわからないスリルの連続だった。」

アシュリー・カーンのライナーノーツにもいくつか紹介されている。リード・ベースのFoley(フォーリー)は、

「リハーサルをしたこともないし、新メンバーのオーディションもしたことはない。つまり本番が全てだったんだ。あのステージに上がれた喜びと同時に恐怖で死にそうな気持ちの連続だったよ。」

ベースのパターソンは「テレパシーが必要だった」という意味のことを言っている。これは筆者が初めて見たマイルスのライブがまさにそれだった。バンドメンバー全員がものすごいテンションでマイルスの一挙一動にアンテナを立てているのだ。マイルスはまるでテレパシーでバンドをコントロールしているようだったのだ。

デロンが興味深いエピソードを披露してくれている。ある時本番中にマイルスが自分のところにやって来て、

「ケニー(Kenny Garrett)はトニック(主和音)をめった打ちにしてるから、もうトニックを使い果たしちゃってるだろ。次はこのコードから発展させて弾いてみろ。」と言ってコードを弾いて見せたそうだ。そのアイデアに驚いたデロンは全く別の宇宙にすっ飛んだそうだ。これは多分<Human Nature>のことだと思う。なぜならデロンのコンピング(伴奏)のハーモニーが7月10日のパリ公演ですっかり変わっているからだ。7月1日の録音では単純にグルーヴしていたデロンだが、10日にはかなりお洒落なハイブリッド・コードを多用してコンピングしている。

全員が口を揃えてリハーサルは皆無だったと言っているが、どうやら新曲が持ち込まれた時は例外らしい。その話を披露してくれたのがパターソンだ。

「プリンスが送って来た曲のうちの1曲にはベースラインが書いてなかったんだ。だから自分でかっこいいと思うラインを作って弾いていたらマイルスが寄って来て、このラインを弾け、とトランペットでベースラインを吹いた。そのマイルスのベースラインを練習してると、またマイルスが寄って来て、オレのベースラインは好きか、と聞くから、正直にそうでもないと答えると、これはオレのバンドだ!と怒鳴って行ってしまった。もう絶対クビになったとびびりまくったよ。次のリハーサルでその曲をやってるとマイルスがまた寄って来て、『おまえの言う通りおまえのラインの方がいいな』って言うんだ。あれはテストだったのか?それはわからないけど、あれ以来すっかりマイルスと近くなって色々話すようになったんだ。」

プリンス

マイルスとプリンスのラブ・アフェアは周知の通りだ。筆者が思うにお互いに自分を写し込んだのではないだろうか。常に新しいものを創造していなければ気が済まないところや、シャイだが我の強い性格である部分などに同類を匂ったのではないかと思う。また二人とも無口な性格なので、二人の間でどういうコミュニケーションがされていたのか、マイルスのマリブの家に居候していたヴィンスでさえ電話の取次をした後は何も知らされなかったのだそうだ。

筆者が知っている限りのタイムラインを整理してみよう。まず1981年にカムバックしたマイルスは、翌1982年にプリンスを耳にする。黒人教会音楽をルーツにして全く新しい音楽を斬新に創造するプリンスに深く興味を持った。マイルスが1985年にワーナーに移籍すると、プリンスがマイルスのことをアイドルだと言っているとワーナー関係者から聞き、ここで急接近する。

翌1986年にマイルスの移籍第1作の『Tutu』が発表されるわけだが、なんとこれに収録するためにプリンスとマイルスの共同作品が作られていたのだ。しかもそれがボツになり、昨年2020年9月に『Sign O’ The Times (Super) Deluxe Edition』というプリンスの復刻版のボーナストラックとしてとうとう日の目を見た。タイトルは<Can I Play With U?>で、このリンクからプリンス金庫のデータベースに飛べるので、是非ご覧頂きたい。

同86年12月31日にプリンスはマイルスを自分のPaisley Park(ペイズリー・パーク)に招待し、この時プリンスが開催したホームレス救済コンサートにマイルスが参加。この様子が一時期YouTubeに流れたが、プリンス関係の動画はすぐに取り下げられてしまう。おそらくプリンス・ヴォルト(金庫)を管理するプリンスの妹、Tyka Nelson(ティカ・ネルソン)または関係者が目を光らせているのだと思う。筆者は幸運にもその1時間26分に及ぶ動画を観たことがある。Sheila E(シーラ・E)の3分半に及ぶドラムソロから始まるこのコンサートは、ともかくすごいの一言だった。しかもシーラが前に出て来て歌う時にはプリンスがドラム椅子に座り、ものすごいグルーヴを聴かせてくれるのだ。動画50分あたりで、曲の途中でおもむろにマイルスがステージに入り、吹き始めるとプリンスがダンスで応える、そのかっこいいことと言ったらなかった。この時演奏された曲は<Auld Lang Syne>だそうだが、これが有名なスコットランドの大晦日の歌だとは、言われても気がつかないようなファンキーなアレンジだった。プリンス恐るべし。

マイルスとプリンスのコラボ作品

二人のコラボ作品は全部で4曲ある。順に表記する。

| 日付 | タイトル | メンバー | メモ |

| 1985年12月26日 | Can I Play With U? |

|

プリンスがマイルスにトラックを送り、好きにオーバーダブしてくれと言う。ワーナーはこれを『Tutu』に収録したかったが、両者とも出来栄えに満足せず収録を拒否。マイルス没後にワーナーは再び『Doo-Bop』に収録したかったが、プリンス拒否。 |

| 1988年12月5日 | Penetration(別名<17>) |

|

プリンスのバンド、Madhouse(マッドハウス)の3作目、『24』のために録音されたが、アルバム自体がお蔵入りした。

プリンスは1991年1月にマイルスにこれらの曲のオーバーダブを以来するが、マイルスはそれに応じず自分のバンドのレパートリーに含めた。 ※ バットマン1989年映画のテーマに採用された。 |

| 1988年12月8日 | Jailbait(別名<19>)※ | ||

| 1988年12月12日 | A Girl And Her Puppy (別名<20>) |

そして今回『Merci Miles!』で<Penetration>と<Jailbait>が陽の目を見たのだった。<Jailbait>はご機嫌なロック・ブルースだが、今回はもっとプリンス色濃厚な<Penetration>を取り上げてみた。プリンスにとっても初公開なのだ。

<Penetration>

まずこのタイトルの説明に困る。単語自体の意味は「突き破る」だが、法廷で性犯罪に於ける性行為を意味する言葉で、個人が使う場合は「女をモノにした」というような会話に使われ、今なら女性蔑視と扱われるような言葉なのだが、反面相当卑猥な印象を与えるのだ。プリンスが1991年1月にマイルスに送った3曲は、上記のように元々Madhouseのために書かれたので、全てインストルメンタルだから歌詞がないので一体この曲にはどういう意味があるのか確定はできないが、プリンスなのでそれなりにセクシャルなのは間違いないだろう。

さて、イントロを聞いただけでそこらじゅうにプリンス印だらけだ。スクラッチのリズムで始まるのだ。書き取ってみた。

このマイルスバンドにはパーカッションがいないので、おそらくピッコロ・ベースのFoley(フォーリー)がミュート奏法をしているのだと思うが、それにしても面白い音を出す。そして、このオンビートのリズムがまさにプリンス印だとすぐに気が付くのだが、その理由はどうも説明できない。驚いたことに9日後のパリでの演奏では全く別のリズムになっており、プリンス感がかなり減少しているのだ。なぜであろうか、とても気になる。

次にベースラインが入って来るのだが、これが面白いのだ。

スクラッチはオンビートのストレートビートなのに、パターソンのオクターバーを使ったベースラインは、なんとスイングの効いたGo Goビートなのだ。プリンス印の上にマイルス印がハイブリッドで重なった。ちなみにこのGo Goビートをマイルスバンドに持ち込んだのがドラマーのRicky Wellman(リッキー・ウェルマン)で、このアルバムは2013年に57歳の若さですい臓がんに倒れた彼に捧げられている。蛇足だが、筆者は彼の他界の知らせにかなりショックを受けた。Tony Williams(トニー・ウィリアムス)の時もそうだったが、大好きなドラマーだというだけでなく、全身運動を続けるドラマーは長生きするのがつきものと信じているからだ。

ヘッド(テーマ)を見てみよう。注意したいのは、譜面上では付点8分音符と16分音符だが、ビートはスイングなので、ジェームス・ブラウンやブレッカー・ブラザーズのようなストレートファンクのそれではない。

テーマ(動機)自体は非常に単純なのだが、Kenny Garrett(ケニー・ギャレット)のアルトとマイルスのミュートのユニゾンでしっかりマイルスバンドのサウンドになっている。安心するのもつかの間、捻りまくりのフォームにハッとさせられる。テーマ(動機)は4回ではなく3回しか繰り返されないので6小節フレーズになっており、続いて4小節のクッションを置いて強烈なアップビートのリズムキックが入り、第二テーマが2拍食って始まるので、え?今のは4分の6だったの?っと思うとベースラインはその2拍後に始まるので、一瞬異次元にすっ飛ばされたような錯覚に陥る。赤矢印で示した部分だ。しかもリズムキックの前は6小節+4小節という思いっきり変則構成なのだからなおさらだ。

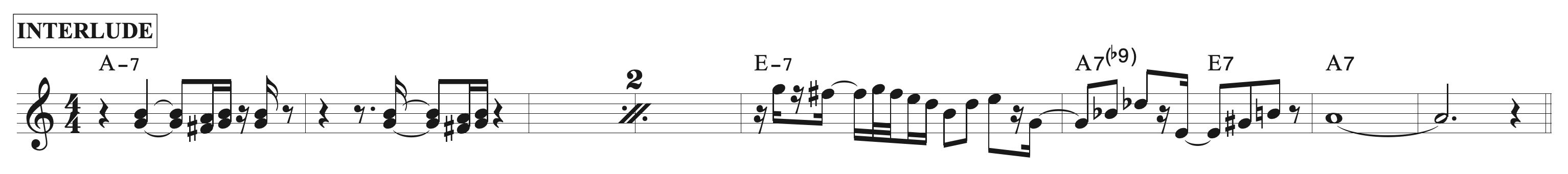

このヘッドの後8小節間ヴァンプが入り、マイルスがソロをした後でインターリュード(間奏)がある。第三テーマと言っても良い。

このインターリュード後半4小節はユニゾンのかっこいいラインで、コードが演奏されていないのでハーモニーの限定ができないが、音運びはクリアなので適したコード名を当てがってみた。但し、6小節目のダウンビートの音列はGディミニッシュド・コードなのだが、理論的にはAマイナーのモーダルインターチェンジであるA7(♭9) と考えるべきと判断した。なぜこの「理論的に」が重要なのか。ディミニッシュド・コードは次のコードに対して半音でアプローチする位置にいないと、そのコードスケール、つまり使用可能な音列が判別できないのだ。つまりディミニッシュド・スケールは、次がトニック機能コードなのか、サブドミナント機能コードなのか、またはドミナント機能コードなのかでスケールが全く違うということだ。ここでの次のコードはE7だ。音列から想像するとGディミニッシュ、B♭ディミニッシュ、D♭ディミニッシュのどれとも半音関係にないので、これはA7(♭9) の根音抜きだと判断すると、瞬く間にMixo♭9スケールを使えばいい、と判断できるのだ。

この後第一テーマが3小節入り、ストップタイムでドラムフィルがかっこよく決めてマイルスの短いソロからデロンのキーボードソロに入る。その途中でパターソンはAマイナーのパターンからEマイナーのパターンに変わるのだが、これが非常におしゃれなのだ。こういう即興的な変化をマイルスは求めているに違いないと思う。

デロンのソロの最後で、合図の一つとしてマイルスがよくやるようにインターリュードの前半4小節が演奏され、ギャレットのアルトソロが始まる。彼は強力なスタイルを持っており、そのアウトの仕方がかなり特殊だ。トラック6分1秒あたりに登場するフレーズを見てみよう。

そこまでインサイドだったフレーズから、まず半音上げてアウトの準備をする。ケニー・ギャレット得意の進め方だ。それに続くF-7のペンタトニックが奇抜なのだ。これはA♭の関係調のFマイナーのペンタトニックスケールなので、Aマイナーのヴァンプに対し半音下でアウトするという概念だ。これは別に新しいことではない。マイケル・ブレッカーはよくやっていた。何がM. ブレッカーと違うのかと言うと、それはギャレットのペンタトニックの使用だ。ペンタトニック、特にギャレットがあのパワフルな音で演奏するフレーズは、あのゴリゴリにグルーヴするブルースやロックのそれなのだ。

さて、それに続く跳躍の進行に注目しよう。A-、D7、B-、Cの4コードは、Aドリアンのインサイドだ。続くD-から長2度ずつ上行し、1オクターブ上までたどり着く。続いてD#-7という近そうで全く遠い(#が6つ増える)コードから今度は長2度下降し、最初にアウトしたA♭にジャンプして戻り、続いてAマイナーの4度コードであるDマイナーコードに移り、アウトが終了するのかと思いきや、もう一捻りしてAマイナーの5度コードのE7に移行すべくドッペルドミナント(セカンダリー・ドミナント)のB7を挿入している。しかも13th音を強調して、だ。ものすごい速さでコード進行を捏造しながら進んでいる。

筆者も学生の時、アウトは必ずコード進行がはっきり聞こえるように演奏しなくては美しくないと思い、空中に常に鍵盤を描きながらコード進行を捏造する練習をしたものだった。しかし、ケニー・ギャレットの何がそんなにかっこいいのかと言えば、それは彼の驚異的なグルーヴ感と、マイルス同様説得力のある音と、フレーズがワンパターンにならないように少しずつリズムを変えたり、また急に予想外の美味しいコードに飛べる、そのセンスなのだと思う。お楽しみ頂きたい。

Paisley Park, Miles and Jo:Love Story In Blue, The Last Miles, アシュリー・カーンMerci Miles!, Shirley Horn, Jean-Paul Boutellier, ジョン・ポール・ブリエ, Deron Johnson, デロン・ジョンソン, Richard Patterson, リチャード・パターソン, Kenny Garrett, ケニー・ギャレット, Sign O’ The Times (Super) Deluxe Edition, ジョージ・コール, ペイズリー・パーク, Sheila E, シーラ・E, Auld Lang Syne, Can I Play With U?, Penetration, Jailbait, A Girl And Her Puppy, Madhouse, Ricky Wellman, リッキー・ウェルマン, Foley, フォーリー、, Vince Wilburn, Miles Davis, プリンス, マイルス・デイヴィス, Prince, デイヴ・リーブマン, マイルス・デイビス, Jr., Tutu, David Liebman, マイルス, Ashley Kahn, シャーリー・ホーン, ヴィンス・ウィルバーン・ジュニア, Cheryl Davis, シェリル・ディビス, Erin Davis, エリン・ディビス, Miles Davis Properties, LLC.Miles Electric Band, Mtume, エムトゥーメイ, Jo Gelbard, ジョー・ギルバード, George Cole