ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #65 R+R=Now <How Much A Dollar Cost>

ロバート・グラスパー(Robert Glasper)率いるR+R=Now(Reflect+Respond=Now)のライブ盤がこの2月12日にリリースされた。2018年に行われたBlue Note NYCでのライブ録音だ。まず筆者のライブレポートを是非ご覧下さい。また、このバンドのデビューアルバムは本誌No. 242、楽曲解説#31を是非ご覧ください。

2月12日のこのライブアルバムのリリースに先行して、1月22日に3トラック目の<How Much A Dollar Cost>がストリーミングサービスからリリースされた。筆者はこれを聴いて胸を掴まれた気分になった。原曲は2015年にリリースされた、ラッパーのKendrick Lamar(ケンドリック・ラマー)の問題作で、オバマ元大統領のお気に入りの曲としても知られている。グラスパーはこの曲が収録されているアルバムのレコーディングに参加しており、Robert Glasper Experimentでもこの曲をレパートリーにしていた。今回はいつもと趣向を変えてこの曲を掘り下げてみることにした。

Kendrick Lamar

筆者はあまりラップミュージックを聴かない。その主な理由は歌詞が難解であったり、攻撃的でFワードやSワードやBワードやNワードなどの不快な言葉が多用されるものが多いからだ。日本の漫画などでFワードが使われているのを目にするが、外国語の汚いスラングを気軽に使うのはどうにも抵抗がある。また、外国語での会話に於いて、スラングを使って会話に溶け込もうとする気持ちは分かるが、正しい言葉が話せないのにスラングだけよく知っているということは恥ずかしいことだ。何を隠そう筆者もポルトガル語でこの過ちを犯し、恥ずかしい思いをした。アメリカ黒人のスラングには複雑な文化的背景が何重もの層になって存在しており、それは彼らの文化であって外国人のものにはなり得ない。例えば、マイルスのスラングのキツさは有名だ。なんとレーガン大統領夫人に向かってFワードを使ったほどだ。しかもその場もホワイトハウスで、だ。育ちの良いマイルスがそういう言葉を使うのには、マイルスが対峙したアメリカの人種差別の問題があり、それを我々が評価することは許されない。同様にラップミュージックで多用される汚い言葉を我々が評価することも許されないが、かと言って慣れないものは慣れない。多分その理由は、アメリカで生活し、そういう言葉が使われる嫌な状況に何度も遭遇しているからだと思う。

優等生ではあったが、筋金入りのギャングに加入していた両親をもつラマーのラップもかなりキツい。もちろんスラングは多いし、発音もヒップすぎて、いちいち歌詞をネットに探しにいかなければ半分も意味はわからない。だが2015年にリリースされたラマーの『To Pimp a Butterfly』は確実に彼の才能と実力を世に知らしめた。少なくとも筆者もかなり興味を示した。テレビで放映される彼のパフォーマンスは刺激的で、しかもラップ以上に音楽性にも富んでいる。キャッチーなパターンや、曲の構成力などがともかく新鮮なのだ。それに彼の顔だ。彼はラップアーティスト特有のギャング的な様相ではなく、甘い魅力的な容姿と、鋼のように鍛えられた身体から醸し出すビート感で筆者をも魅了した。興味を持って歌詞に注意を向けると、今まで筆者が知っていたラップのイメージの暴力的なものと違い、かなり哲学的なのだ。

『To Pimp a Butterfly』

これが今回取り上げる<How Much A Dollar Cost>の原曲が収録されているアルバムだ。ちなみに同収録曲の<i>は2016年のグラミーを受賞している。このアルバム、タイトルだけでも興味をそそられる。この『To Pimp a Butterfly』はアルバムのタイトルで、収録曲のタイトルではない。Pimpという単語には二つの意味がある。一つは「ポン引き」、もう一つは第三者や、車などの物を飾り立てて見せびらかすという意味だ。本人の説明によると、オリジナルのタイトルは『Tu Pimp a Caterpillar』、略して『TuPAC』、つまりヒップ・ホップの歴史を変え、25歳の若さで殺害されたTupac Shakur(2Pac、トゥパック・アマル・シャクール)に捧げられたアルバムとして制作された。アルバム最後のトラック、<Motal Man>は、なんとTupacのインタビューがフィーチャーされ、グラスパーのピアノがそのバックグラウンドで流れる。だが、実際のアルバム全体の内容は、ラマーが南アフリカでアパルトヘイトやマンデラの牢獄跡訪問などから受けたインスピレーションが基盤になっており、さらに自分の生い立ちをモチーフとして芋虫が蝶に育った思いを込めた、と語っていた。ただし、このステートメントにはひと捻りある。

黒人に対する人種差別問題が深刻なアメリカでは、貧しい黒人の地域で育つと、成人してもその地域から出られないというのが一般概念として植えつけられている。それだけに、黒人の地域社会の絆も強く、同時にギャング間の対立も激しい。このギャングというのは、一般的に違法薬物売買のシンジケートのことで、貧しい黒人にとっては生活の手段なのだ。ラップミュージックが普及してからのヒップホップはこの社会的背景がもっとも重要になってくる。ここでラマーは、せっかく成人しても地域から抜けられない、それは悲しいことでもあり、(地域に忠誠を立てる)良いことでもある、と語る。そしてこのアルバムジャケットを見て頂きたい。ホワイトハウスの前でギャングたちが札束を見せびらかしている。ディープだ。

ラップミュージックのアルバムなど本誌の読者にもあまり馴染みはないかも知れないが、このアルバムはぜひ聴いて頂きたいと思う。ジャズが満載なのだ。2トラック目の<For Free?>はハードバップをバックにご機嫌なラップを繰り広げる。他にもGoGoビートにジャズっぽいクラリネットソロを入れた曲あり、フリージャズもどきの曲も飛び出す。実に多彩なジャンルの曲が何の違和感なくシーケンス(曲順の意)されており、アイデア満載で飽きることを許さない。それに加えラマーの声は七変化し続け、ラップの間に挿入されるメロディーはどれも斬新だ。ラップ自体に与えられている音程も筆者が知っているポピュラーなラップに比べかなり音楽的なので、言葉がわからなくても楽しめる。もちろん多発されるFワードは全て聞こえないふりをする。このYouTube(リンク→)はこのアルバムの1曲目、<Wesley’s Theory>だが、大幅にアレンジが変えられ、タイトルがもしや<To Pimp a Butterfly>に変更されているのではないかと思わせるほどだ。ちなみに、このWesleyというのはWesley Snipes(ウェズリー・スナイプス)のことだ。NYブロンクスで育ち、映画俳優というチャンスを掴んだが、脱税で投獄されたスナイプスをこのアルバムの提示としたのだろう。画像の質はかなり悪いものの、このラマーというアーティストの凄さがお分かり頂けるとと思う。彼のステージは最後まで何が起こるかわからない。また、時間のある方はぜひこのYouTube(リンク→)をご覧頂きたい。クライマックスに向けるその曲の構成力に実に感嘆する。

さて、ラップミュージックはヒップホップのカテゴリーだが、ヒップホップとは何かを調べると例によって色々な説がありすぎてどうでもよくなる。ただし、筆者が演奏家として理解しているのは、ビート感がChuck Brown(チャック・ブラウン)が始めたGoGoを継承しているということだ。つまりスイングビートなのだ。日本で使われる「4ビート」や「8ビート」や「16ビート」という言葉はビート感を表すことができない。アメリカでは常にStraight(ストレート)かRounded(ラウンディド)でビート表記する。つまり、アメリカ黒人音楽はブルースからジャズまでラウンディドであり、全てのビートに三連感がある。逆に白人音楽のカントリーミュージックなどはストレートビートだ。誤解しないで頂きたいが、ストレートというのはメトロノームのような打ち込みビートの事ではない。三連フィールではない、という意味だ。言葉で説明しにくいが、例えば4つの8分音符をダダダダと均等に演奏するのがストレートフィールであり、ダァダダァダと三連を感じながら演奏するのがラウンディッド、またはスイングフィールだ。ブルース、ソウル、R&B、シャッフルなどは当然ラウンディッドで、それに対してジャズ・ラテンも含めてラテン語系音楽はストレートだ。アフロ・キューバンのような8分の6拍子も三連感ではないのでストレートだ。ブラジル音楽の場合、ドゥヮルシカとかディゲシケと訛るので、ストレートという言葉が当てはまらないと思われるかもしれないが、やはり三連感がないのでストレートと呼ぶ。さて問題は、James Brown(ジェームス・ブラウン)以来のファンクには、曲によって両方ありうるということだ。範囲の広い現代のジャズも当然両方ありうる。例えばビバップはラウンディッドだがECM(アメリカではECMというジャズのスタイルが存在し、ミュージシャンは「この曲はECMでやろう」などと言ってコミュニケートする)はストレートだ。また、テンポの遅いバラードも当然ストレートだ。アンサンブルの譜面には必ずどちらかの表記があるが、ない時の演奏時の手掛かりはリーダーのカウントの出し方だ。カウントオフが2と4ならラウンディッド、1、2、3、4ならストレートだ(例外は速すぎてラウンディッドとストレートの区別がつきにくい場合)。誤解を生じやすいので言及するが、レゲエはスキャンクが2と4に入るので、2と4でカウントを出すバンドリーダーがいるが、これをやられると演奏できなくなる。なぜならレゲエはラウンディッドではなくストレートビートの音楽だからだ。話を戻すと、ラップミュージックはラウンディッドビートが基本になっており、スイング感はジャズファンにとって馴染みの深いものなのだ。

<How Much A Dollar Cost>の歌詞

このタイトル、日本語に訳しにくいが、「あなたにとっての1ドルとは」といった意味と考えれば良いと思う。ただし、この場合の「Cost」は「被害」だというニュアンスを留意されたい。レポーターがこの歌の意味を聞いた時、「もし永遠の命を得たいなら他人を助ける努力をしろ」とラマーは返答した。この歌はラマーが南アフリカ旅行で体験した事実に基づいている。

ラマーがヨハネスバーグのガソリンスタンドで給油していると、ホームレスが1ドルくれと言って近づいて来る。ラマーは拒否するが、ホームレスは全く諦めないで執拗に絡んで来る。後にラマーは、「この経験は単純に1ドルを差し出すかどうかというようなものではなかった。それは人格を問われた瞬間で、第三者と対峙することを問われ、その第三者を通して神が自分に問いかけてると感じた。」と語っている。つまり、ホームレスと上から目線で対峙するのではなく、対等の人間として対峙できるかという自分の人格を試され、ホームレスが言った言葉、「God bless you」という挨拶の常套句と、「This is your calling」という「(1ドルを私に施すのは)神の意志です」という言葉の説得力に神を感じたそうだ。

「1ドルくれ?どうせヤクに使うんだろう」

「若者よ、私に習得したことがあるとすれば、それは誘惑を打ち負かすことだ

私はお前の1ドルが欲しいいんだ。それ以下でも、それ以上でもない

一体1ドルはいくらだと思う?」

ホームレスはラマーを凝視し続ける。ラマーもホームレスを凝視せざるを得なくなる。ラマーの頭の中で思考がどんどん走り回る(ここでは割愛するが、この部分の描写もすごいものがある)。そしてホームレスは言う。

「出エジプト記の14章を読んだことはあるか。

敬虔な人のことが書いてある」

神の指図に振り回されながら、紅海を真っ二つに開いて民衆を脱出させたモーゼのことである。ラマーはこの言葉を、自分は成功して金銭にも余裕があるのだからホームレスを助けなくてはいけないと言われていると理解するが、自分の金を目当てにする人たちは沢山見ており、自分の成功は自分の努力の末で、施しなどする気は全く無い、と続ける。

I looked at him and said, “Every nickel is mines to keep”

「オレの金は全てオレのものだ」と言ってやった

He looked at me and said, “Know the truth, it’ll set you free”

ホームレスはこちらに向かい、言った

「真実を知り、束縛から解き放たれよ

You’re lookin’ at the Messiah, the son of Jehova, the higher power

お前の目の前にいるのは救世主だ

この世を司るエホバの息子だ

The choir that spoke the word, the Holy Spirit, the nerve

精霊がナザレの中枢で合唱する

Of Nazareth, and I’ll tell you just how much a dollar cost

1ドルの価値を教えてやろう

The price of having a spot in Heaven, embrace your loss, I am God

天国での居場所を獲得するための値段だったんだよ

諦めるんだな

私が神だ」

I wash my hands, I said my grace, what more do you want from me?

オレはちゃんと手も洗うし、感謝の祈りもするし、これ以上何をしろって言うんだ

Tears of a clown, guess I’m not all what is meant to be

道化師の涙、自分は間違っていたのか

Shades of grey will never change if I condone

黙認してしまったら玉虫色は変わらない

Turn this page, help me change, to right my wrongs

進まなくてはならない

(神よ)間違いを正すお力を下さい

この最後のセンテンスはラマーではなく、ゲスト出演のRonald Isley(ロナルド・アイズレー)が深い甘い声で歌い、今までマイナーなコード進行だったこの曲がここでメジャーなコード進行に徐々に移行し、緊張感を解いて幕を閉じる。この歌詞の内容でそういう音楽的構成を施すところがラマーの特異な才能を表している。

<How Much A Dollar Cost>

まず『To Pimp a Butterfly』のメインプロデューサーはR+R=NowのキーパーソネルであるTerrace Martin(テレース・マーティン)だ。マーティンの演奏するヴォコーダーはR+R=NOWのメインキャラクターと言っても過言ではない。そして彼はアルトサックスもバリバリだ。マーティンはHerbie Hancock(ハービー・ハンコック)のツアーメンバーとしてもヴォコーダーとアルトで活躍していた。だが彼の名声はプロデュースの才能にある。ラマーの作品の他、実に多くのヒット作品を手がけており、この<How Much A Dollar Cost>自体ラマーとの共作とクレジットされている。

そのマーティンが『To Pimp a Butterfly』制作中にグラスパーを呼んだ。その模様がこのグラスパーのインタビューで語られている(リンク→)。元々は前述のハードバップ、2トラック目の<For Free?>のために呼ばれたのだが、その場に居合わせたラマーが、この曲ではどんなピアノを弾くのか、と次から次へと制作中の曲を再生し始め、結局9曲演奏し、そのうち7曲がリリースに含まれたそうだ。ラマーの制作プロセスはグラスパー同様その場の即興で構築するので、グラスパーはラマーに共鳴したと語っている。そう、R+R=Nowも即興バンドだ。グラスパーはモチーフのアイデアは伝えてもリハーサルはゼロ、全て即興だと豪語する。

さて、この曲には数多くの奇抜なアイデアが秘められているが、全く自然に調性音楽として聞こえるところがすごい。まず、この曲の調性だ。B♭マイナーの曲に聞こえるが、トニックコードであるB♭マイナーは不在だ。4つのコードの繰り返しは以下の通り:

||: G♭Maj7(#11) → F-7/A♭ → G♭Maj7(#11) → F :||

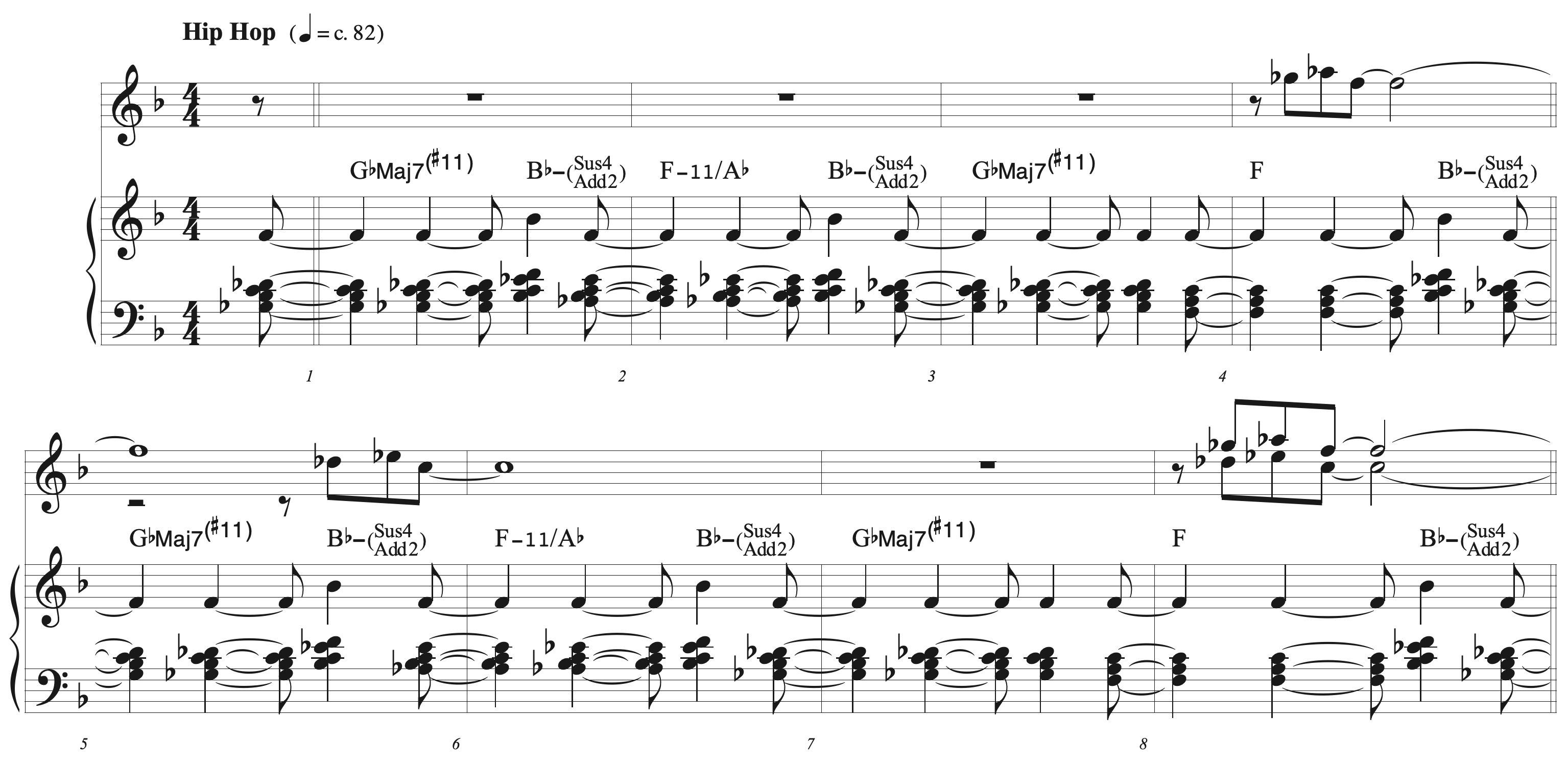

この曲は、なんとFメジャーの曲なのだ。つまり、G♭Maj7(#11)とF-7/A♭はF Phrygianから発生したモーダルインターチェンジと分析する。まずオリジナルの出だしをご覧頂きたい。

最初のコードはF/Eだ。これはFコードはドミナントではない、つまりこの曲はB♭マイナーの曲ではないことをはっきりと提示している。そして共通音であるFをトップノートとして強調しているのもこの曲のキャラクターを提示している。さて、この採譜は実は間違っている。5小節目に入るドラムのバックビートが半拍ずれているのだ。そうすると正しい採譜は次のようになる。

こういうズラしによるサプライズは最近のトレンドなのか、本誌No. 267、楽曲解説#56で紹介したJacob Collier(ジェイコブ・コリアー)の<Woke Up Today>でもびっくりさせられた。ただし、この<How Much A Dollar Cost>では<Woke Up Today>と一味違う、その理由はビート感だ。このギリギリまで待っているが、レイドバックではない、むしろレゲエに近い打ち上げるバックビートが、オン・ザ・ビート位置のレゲエと違いビハインド・ザ・ビートで登場するので、その新鮮なインパクトは強烈だ。こういうビート感を編み出したのは、多分Chris “Daddy” Dave(クリス・ダディ・デイヴ)だ。ダディはグラスパーとはRobert Glasper Experiment発足からの付き合いで、また、マーティンはダディを、現代の音楽にもっとも影響を与えたドラマーと賞賛する。そういう特殊なバックビートが半拍ずれて入って来ても、気がつくまでに1、2小節かかった。気持ちよくグルーヴして聞いていたら、あれ?と思って思わず聞き返して初めて出だしはオンビートではなかったと知ったのだった。

次にグラスパーのこのライブバージョンを見てみよう。ラマーのオリジナルもグラスパーが弾いているので、3年を経て発展したのか、それとも単に即興で変えたのかは定かではないが、おしゃれな捻りが入っている。

ご覧の様に2つ相違点がある。まず最初にF/Eコードを演奏しないで、この曲がFメジャーの曲だと提示することを避けている。そして、Fのオスティナートの区切れ目にB♭マイナーコードを挿入している。このボイシングが面白い。故意に♭7を抜いているのだ。おそらくひょいと抜く一瞬の開放感を表現しているのだと思う。

ここでの筆者のコード名表記にご注意頂きたい。コード名表記とは、作曲家の意思がはっきり伝わらなければならない。コードトーンが鍵盤上で同じだからと言って、例えばG7(#11)コードをG7(♭5)と表記することは許されない。なぜなら前者はMixo#11スケールを提示し、後者はAltered Mixoスケールを提示するからだ。つまりG7(#11)コードはテンション9thであるA音を含むが、G7(♭5)コードには含まれないからだ。

話を戻す。ここでのグラスパーの意図、つまり故意に♭7音を抜いていることを表すにはB♭-11と書けない。なぜならばマイナー11コードには7thと9thが含まれるからだ。そしてコードの機能を決定する3度音も抜かれている。だからあえてマイナーサスペンションと表記し、E♭音はテンション11thではなくサスペンションの4th、C音はテンション9thではなく2nd音と表記する。これを見たコード楽器奏者は即座に-3rdと♭7thをボイシングしてはいけないと理解するのである。

冒頭でこのトラックを聴いて胸を掴まれたような気がしたと書いた。その理由はリードライン(3段譜の1段目)のG♭ーA♭ーFというラインの演奏のされ方だった。マーティンのアルト、Christian Scott aTunde Adjuah(クリスチャン・スコット・アトゥンデ・ アジュアー)のフェイザーのかかったトランペット、Taylor McFerrin(テイラー・マクファーリン)のシンセサイザー、この三人があたかも神の掲示を伝えるかの如く魂の響きを絞り出し、筆者の胸を鷲掴みにした。ここで特筆すべきは、この3音はF Phrygianで、それをFメジャーコードの上に乗せてぶつけているということだ。多分これはラマーのアイデアだと思う。だが、ラマーのオリジナルでは、このラインはただのバックグラウンドだ。それをメインテーマとして持ってきた、これがグラスパーだ。そう、このアルバムはミックスも斬新だ。いったいどういうマジックなのか、音に立体感があり、臨場感が尋常ではない。ちなみにミックスエンジニアのクレジットはグラスパーと付き合いの長いQmillion(読み方はQ-ミリオンだろうか)だ。

そしてグラスパーが豪語するように、即興性がかなり高い。筆者お気に入りのベーシスト、Derrick Hodge(デリック・ホッジ)のベースは、グルーヴに入る前4小節で奇抜な展開形のベース音を即興で演奏してコード進行の実態を隠し、筆者の大好きなドラマー、Justin Tyson(ジャスティン・タイソン)のグルーヴは素晴らしいばかりでなく、ホッジ同様グルーヴに入る前の4小節で奇抜なパターンを即興で演奏して楽しませてくれる。曲の前半、フロント3人のグループ・インプロビセーションで盛り上がり、ジャスティンのスネアが徐々にロールし始め、まさにど真ん中の2分位置でドラム以外全員演奏を止める。短いドラムソロの後ベースがソロで入る、その入りが、またサプライズだ。全く別の曲に聴こえるほどハーモニーがF Phrygianから遠いのだ。ところが、次に入るグラスパーは最初と同じボイシングなのだ。全く違和感がない。実はここでホッジが提示したのは、この曲のエンディングの示唆だったのだ。ではそのエンディングシーケンスを見てみよう。ロナルド・アイズレーが歌う最後のパラグラフの部分だ。まずはラマーのオリジナルだ。

基本的にそれまでのF Phrygianモーダルインターチェンジシーケンスの継承だが、違うのは ① 二次ドミナントであるB♭7の使用でモーダルなサウンドから遠ざかり、② トニックであるFの1小節前はFに対するドミナントのC7(Sus4)、そして直前のG♭Maj7はそれまでのF Phrygianモーダルチェンジから派生したものではなく、クラシックの理論でナポリの6と呼ばれる♭IIモーダルインタチェンジだ。このお洒落な処理でメジャーのサウンドに徐々に滑り入り、解放感を表している。恐るべしラマー(もちろんこれはグラスパーかマーティンのアイデアとも考えられる)。これに対しR+R=Nowのバージョンにはもっとサプライズがある。まずこのセクションは、ハイここですよとはっきりわかるように始まっているのではないのに、気がつくと直前の1小節は8分の7拍子で、今までオフビートだったシーケンスがオンビートに変更されている。これは緊張感を解くのに物凄い効果だと思った。

ご覧の通り今までF Phrygianモーダルチェンジだった3小節は、D♭メジャーに転調されている。これは理論的に説明がつかないが、今までモーダルチェンジだった進行と同じ場所に転調したと考えれば良い。もっと驚かされるのが4小節目のG7だ。4回繰り返されるパターンの最初1回目のみ登場するので、グラスパー、気分でやったのだろうが、その効果は大で、それこそ天が開けたような情景が見える。そして、グラスパーはA♭7コードでこの曲を終わる。あたかも次に何が来るのか期待させて、G♭- Cというトライトーンの不安定な音程を余韻に残すのだ。なんという素晴らしい感覚なのであろう。

このライブアルバムは、筆者が経験した数少ない感動ライブを再現してくれた。以前に何度か書いたが、グラスパー率いる現代のジャズの特徴は、個人のソロの誇示ではなく、全員で築き上げるサウンドを目指している。すごい個人ソロを楽しみたいファンには物足りないのかも知れないが、筆者はこれが現代のジャズのあるべき姿だと強く感じる。しかし、このアルバムには実はソロをガンガン聴きたいファンをも十分満足させてくれる曲が収録されている。最終トラック、7曲目の<Resting Warrior>だ。このタイトルが与える印象に反し、この曲は25分以上に及んでそれぞれの個人ソロをフィーチャした曲だ。ぜひお楽しみ頂きたい。