ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #73 Slide Hampton『My Blues』

“The trombone is the kind of instrument that you can be a natural musician, but you still have to dedicate yourself to it in order to have any level of proficiency. Otherwise the trombone will give you the impression that it’s a very difficult instrument to play, but it’s not really the trombone that’s difficult. It’s your understanding of the instrument that counts, your willingness to dedicate yourself to developing a rapport with the instrument and understanding the nature of the instrument.” (from OTJ Interview)

「トロンボーン奏者になるにはもちろん向き不向きがあるが、大切なのは、トロンボーンという楽器をマスターするにはそれなりの献身が要求されるということを理解することだ。つまり、トロンボーンは難しい楽器という印象を与えてしまうが、難しいのは楽器自体ではなく楽器を理解することなんだ。楽器との信頼関係を築き、楽器の性質を理解する努力に身を捧げなくてはいけないのさ。」(OTJ インタビュー抜粋)

この11月18日にスライド・ハンプトン(Slide Hampton — 本名Locksley Wellington Hampton)が89歳で亡くなった。2つのグラミー賞などの他、数々の功績を残したスライドだが、筆者が所有していたアルバムは今回取り上げる『A Day In Copenhagen』この1枚だけだった。本誌No. 278、楽曲解説#67でカーティス・フラーを取り上げた時にも書いたが、ジャズ・トロンボーンは難しいという印象を強く持っていた筆者であったが、上記のスライドのコメントを読んだ時何かがストンと腑に落ちた。

スライドと言えば、超絶技巧とすごいドライブ感でグルーヴするあのタンギングだが、筆者にとってはスライドの高めのイントネーション(日本語でピッチ)が気になるところであった。余談だが、マイルスはイントネーションが高いのではなく、チューニングが微妙に高めで、これはものすごくエキサイティングなサウンドだ。こんなこと、天才マイルスしか出来ないと思う。そんなわけで『A Day In Copenhagen』を愛聴したのは、スライドに関して言えば彼の編曲のテクニックに深く興味を持ったからだ。

スライドは筆者のご近所のハーバード大学や、マサチューセッツ州立大学などで教えていたことがあり、教育熱心だったことでも著名だ。また、多くのインタビュー記事も残っており、中でも今回ご紹介する2000年4月8日に掲載されたOTJ(Online Trombone Journal)のインタビュー記事がかなり面白く、スライドがどういうアーティストだったのかかなり理解できた。

スライド・ハンプトンの経歴

スライドは12人兄妹で、両親は全員をミュージシャンに育ててハンプトン家族バンドとして生活していた。スライドのインタビューによると、当時彼が育ったインディアナポリスでは家族バンドが普通で、ウェスのモンゴメリーブラザーズが著名だし、他にもレスター・ヤングやオスカー・ペティフォードも家族バンドで活躍していたと話す。そういう家庭に生まれ、幼少の頃は歌とダンスでギグに参加していたが、12歳の時父親からトロンボーンを渡される。サックスとドラムを演奏する父親は全て自己流で、子供達にも自己流で教えており、スライドが渡されたトロンボーンはなんと左利き用だった。ちなみにスライドは右利きだ。スライドは後にマッカーサ音楽院に入学してトロンボーンの正式な教育を受けるが、右利き用の楽器に替えることを示唆する先生は一人もいなかったと語る。

40年代に家族バンドがカーネギーホール、アポロ劇場、サヴォイ等で演奏するためにNYCを訪れた時、スライドはバド・パウエルなどを体験してNYCに住まなくてはいけないと決意するが、家族バンドはインディアナポリスに帰郷することを主張したため、まだ十代前半だったスライドは独り立ちするまでNYCに移住することを待たなくてはならなかった。

NYC移住を果たしたスライドは、ジャンプ・ブルースで活躍していたピアニスト、バディ・ジョンソン(Buddy Johnson)に雇われ、バディの勧めで作編曲を始める。ビバップをやりたかったスライドだが、バディは自分の音楽に合わないスライドの曲も暖かくサポートしてくれ、その時のバディの後進を育てる姿勢に強く影響されたと語っている。その後バディの元を去り、ライオネル・ハンプトン(Lionel Hampton)のバンドに入団するが、その時のことをスライドは次の様に語っている。

“After Buddy Johnson I had the misfortune of going with Lionel Hampton. I was much better off with Buddy, because Buddy was the exact opposite to Lionel Hampton.”

「 バディ・ジョンソンの元を去ってライオネル・ハンプトンのバンドに参加するという最悪の失敗を犯したんだ。バディのところをやめるべきじゃなかったんだ。だって、ライオネルはバディと正反対だったのさ。」

“Lionel Hampton is also a great musician, but really not a very caring person. He never really tried to give the musicians the kind of conditions that they could work in and would inspire them. And he never really inspired people to go to other heights. If you were with his band and he really liked you, he would almost threaten you if you wanted to leave and go with somebody else.(中略)he was such an egomaniac he couldn’t consider what was happening for anybody else.”

「ライオネルも素晴らしいミュージシャンだったけど、人の気持ちがわかるタイプじゃなかった。バンドメンバーがインスピレーションを受けて成長するような場なんて与えてくれないんだ。もし彼のお気に入りミュージシャンになったら、バンドから去らないように脅迫されるざまさ。(中略)自分が目立つことだけしか考えないで、メンバーがどんな気持ちかなんて全く考えてくれなかったよ。」

“He had a lot of good musicians in the band. Clifford Brown was there, Wes Montgomery was there, Art Farmer, Gigi Gryce, Benny Golson. And had some good bands. Sometimes the band was fantastic, but he still had to be the one that was noticed the most. He had to be out front, which was good. The guys were for that, too, but he never was able to say, “This band is really something that’s important in my musical life.” He could never do that.”

「メンバーはすごかったね。クリフォード・ブラウン、ウェス・モンゴメリー、アート・ファーマー、ジジ・グライス、ベニー・ゴルソンとかと一緒だった。バンドのサウンドが最高の時も何度もあったけど、ライオネルは自分が一番目立ってないとダメなんだ。彼のバンドだから、まあ、それはいいんだけど、だけど一度だってこのバンドは素晴らしい、自分の音楽にとって重要なバンドだ、って言わなかった。そういうことを言える人じゃあないんだ。」

ライオネルの元を去ったスライドは、メイナード・ファーガソン(Maynard Ferguson)のバンドに参加する。メイナードはバディ同様バンドメンバーを育てる人物で、ここでスライドは編曲家として大成功を収め、9枚のアルバムを残す。

- A Message from Newport (Roulette, 1958) – also composer and performer

- Swingin’ My Way Through College (Roulette, 1959) – also performer

- Maynard Ferguson Plays Jazz for Dancing (Roulette, 1959) – also performer

- Newport Suite (Roulette, 1960) – also composer

- Let’s Face the Music and Dance (Roulette, 1960) – also performer

- Maynard ’61 (Roulette, 1961) – also composer and performer

- Maynard ’62 (Roulette, 1962) – also composer and performer

- Maynard ’64 (Roulette 1959-62 [1963]) – also performer [1 track]

- Ridin’ High (Enterprise, 1967) as sideman

メイナードの元、編曲家として認められたスライドは1959年に初リーダーアルバムをリリースする。これがフレディ・ハバード(Freddie Hubbard)とブッカー・リトル(Booker Little)をフィーチャーした有名なスライド・ハンプトン八重奏団(The Slide Hampton Octet)で、4枚のアルバムを残している。以下の通り。

この6管+ベースとドラムス編成でこれだけ重厚なサウンドを出す秘密は何かとの質問に対し、アート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズから学んだオープン・ボイシングのコンセプトだとスライドは答えている。普通楽器の音域に合わせてボイシングするが、その概念を取っ払った音域の広いボイシング、と語る本人だが、筆者は昔『A Day In Copenhagen』を初めて聞いた時、実はスライドのクラスターのボイシングに魅せられたので、このコメントには少々驚いた。今回手に入らなかった『Slide Hampton and His Horn of Plenty』以外の3枚を聞いてみて、そのオーケストレーションの巧みさに感嘆した。しかし筆者がサド・メル(The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra)から得るような興奮はなかった。どうしてもスライドのオーケストレーションはテクニック的に素晴らしいという印象が強いのだ。

「バンドリーダーを務めて何を得たか」というインタビューアーの問いに対してのスライドの答えが興味深い。彼は商業的な成功ばかりを心配していたそうだ。いい音楽を作れば商業的にも成功するはずだということには気がつかなかったと語る。そしてスライドはアメリカを離れる決意をする。スライドの言葉によると、60年代はジャズの居場所がどんどん狭くなり、歌を中心としたポップスが流行し始め、ウェスでさえコマーシャルなアルバムを作り始め、そしてビートルズの時代が到来した。その時期スライドはスティービー・ワンダーを筆頭とする初期モータウン業界の音楽監督を務めていたが、マイルス、コルトレーン、JJ(J. J. Johnson)などをアイドルとしていた自分がやりたいジャズを続けるにはヨーロッパしかないと確信したそうだ。8年間フランスで暮らし、アメリカで得られなかった成功を収める。今回取り上げた『A Day In Copenhagen』も当時ヨーロッパに暮らすアメリカ人ジャズミュージシャン達に加え、ペデルセン(Niels-Henning Ørsted Pedersen)をベースに迎えたものだ。

1977年、The National Endowment for the Arts(米国芸術基金)がジャズに窓口を開いたことを機に帰国したスライドは、World Of Trombones(注:不思議と冠詞のTheが不在)という、トロンボーン9本+リズムセクションというアンサンブルを設立し話題を呼ぶ。活発な活動に反し、残念ながらアルバムは1枚しか残されていない。その主な理由はトロンボーンのテクニックとしてかなり難易度が高かったらしい。このアンサンブルを始めた理由が面白い。帰国したスライドは、現場でのトロンボーンの起用が無に等しいことにフラストレーションを感じ、ならば自分でトロンボーン大フィーチャーのバンドを作ろうではないか、という運びだったと語る。筆者が90年代にサックスを吹かないフルート奏者に仕事が来ないことにフラストレーションを起こし、3フルートファンクバンド、「Nuts Fluty」を始めたのに類似するので強く共感を覚えた。それにしてもこのアルバムはかなりすごい。このアンサンブルには筆者もかなり興奮した。この超絶技巧トロンボーンアンサンブル、リード・トロンボーンがファーストコール中のファーストコール、ジャニス・ロビンソン(Janice Robinson)だったから可能だったとスライドは語る。

『The Fabulous Slide Hampton Quartet』

冒頭の写真からも伺えるようにスライドはかなり真面目な人だったと伺える。ものすごい編曲のテクニックでグラミーを受賞する彼の音楽に筆者がいまひとつ興奮しない理由もそこに関係しているのかもしれない。そんな中、思いっきり興奮させてくれるアルバムを見つけた。1969年にパリで録音された『The Fabulous Slide Hampton Quartet』だ。メンバーは以下の通り。

- Trombone – Slide Hampton

- Piano – Joachim Kühn

- Bass – Niels-Henning Ørsted Pedersen

- Drums – Philly Joe Jones

このアルバムでのヨアヒム・キューン(Joachim Kühn)のアバンギャルド度が半端なく音楽的で、スライドは完璧に触発されているのだ。全曲シンプルでキャッチーなオリジナルで、このリズムセクションと共にガンガンにグルーヴした演奏を聞かせてくれる。特に興味深いのが3トラック目の<Chop Suey>だ。アメリカの中華料理であるチャプスイを題名にし、中国を意識したと強く出さないところに好感が持てる。だが興味深いのは題名ではない。興奮させてくれるのは、スライドとヨアヒムとの間に起こる摩擦がご機嫌なのだ。具体的に言うと、このスライドのオリジナル曲はD♭Maj7とC-7を繰り返すその上で、巧妙に選んだ共通音がテーマ(動機)を構成するヘッド(日本ではテーマ)となっており実にキャッチーなのだが、ソロセクションに入るとヨアヒムは勝手にD♭Maj7をD♭7に変更し、重要な第七音をCではなくC♭でボイシング始めるのだ。もしかすると身体が勝手に<チュニジアの夜>になってしまったのかも知れない。そこでスライドは「違うだろ!」と言わんばかりにCナチュラルを強調する。この音のぶつかり方が妙に興奮させてくれるのだ。この興奮は、お互いに妥協しない一貫性から「間違い」に聞こえないという効果を発揮しているからだと思う。言い換えれば、もし途中で片方が妥協したら、聴衆は「あ、間違って演奏してたのか」と思いかねない。スライドはCナチュラルを強調してヨアヒムがボイシングする例の悪魔の音程で解決を促すトライトーンを破壊しているにも関わらず、だ。これにはびっくり仰天すると共に思いっきり興奮させて頂いた。間違った音を演奏してしまったらその間違った音を3回繰り返せ、という我々の打開策は、こういう先人達からの知恵を継承しているのかも知れない。

多分筆者にとってこのアルバムがスライドのベストで、よほどこのアルバムから今回の題材を選択しようかとずいぶん迷ったが、筆者にとってスライドの演奏の魅力はフレージングではなくあのタンギングから生まれるグルーヴなので楽曲解説には向かず、筆者の最初のスライドの印象であるその巧みな編曲と彼の特異なボイシングを解説するために『A Day In Copenhagen』を選んだ。

『A Day In Copenhagen』

これも1969年の録音作品だ。コペンハーゲンで録音されたこのアルバムの名義は「Dexter Gordon & Slide Hampton」だ。スライドはデクスター・ゴードン(Dexter Gordon)と数枚ヨーロッパ録音をしているらしい。メンバーは以下の通り:

- Tenor Saxophone – Dexter Gordon

- Trombone, Arranged By – Slide Hampton

- Trumpet – Dizzy Reece

- Piano – Kenny Drew

- Bass – Niels-Henning Ørsted Pedersen

- Drums – Art Taylor

このアルバムは3曲のスライドのオリジナルと、3曲のスタンダードが交互にシーケンスされている。その3曲のスタンダードとは<You Don’t Know What Love Is>、<What’s New>と<The Shadow Of Your Smile>。昔学生の頃このアルバムを初めて聞いた時、<You Don’t Know What Love Is>のその奇抜な編曲のテクニックがかっこよかったのを鮮明に思い出す。奇をてらったのではなく、斬新、新鮮なのだ。また、【A】【A】【B】【A】フォームの【A】が繰り返される部分で、【A】の一回目のオープンボイシングに対し2回目はクラスターボイシングにして、効果的な変化を付けるスライドのスタイルにも感動したものだった。そうそう、このアルバムでのスライドの演奏もかなり筆者好みなのだ。しかもイントネーションもバッチリだ。

<My Blues>

どのトラックを解説しようか迷うところだが、このオープニングのシンプルでキャッチーなブルースを取り上げてみた。まずヘッド2回目でスライドのボイシングのすごさがよくわかるのと、スライド本人のソロもいつになく冒険をしていて面白いのだ。

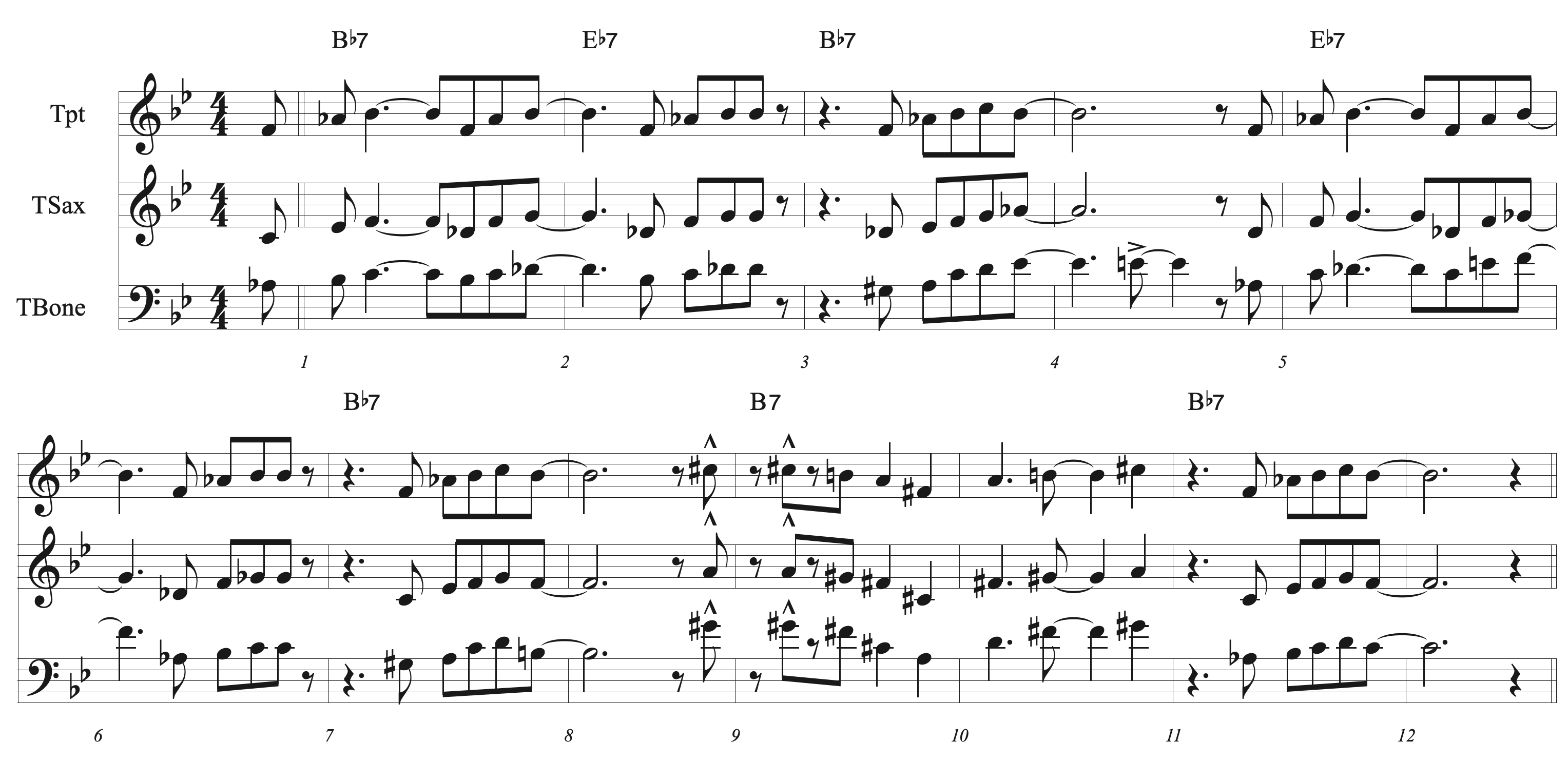

まずヘッド1回目、ボイシングなしのユニゾンの部分を見てみよう。

ご覧のように最初の8小節は順当なブルースフォームで、最初の4小節を2度繰り返しているが、ターンアラウンドに当たる9、10小節目ではF7の代理ドミナントであるB7に置き換え、メロディーがF7のオルタードテンションに聞こえるようにしてある。面白いのは、この軽快なテンポのブルース、コード進行自体はビバップブルースではなく、シカゴブルース等で見られるトラディショナルでシンプルな進行で、12小節目最後に回帰するための5度コードさえ置かれていない。

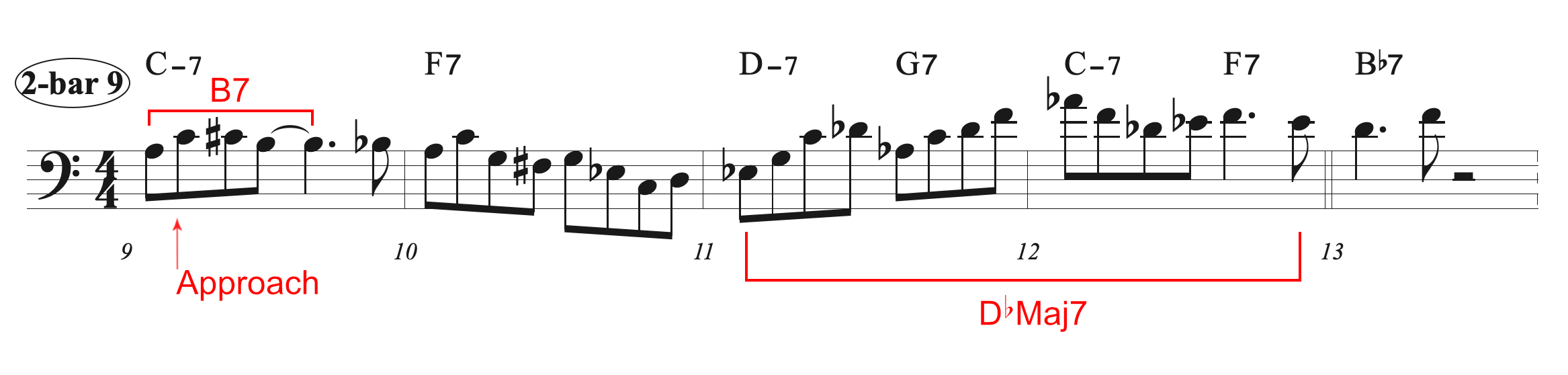

次にヘッド2コーラス目の3管のアンサンブルを採譜して見た。

ぱっと見に目に付くことが2つある。まずB♭7の下に登場するアボイド音であるE♭がテナーサックスで頻繁に出てくる。これは掘り下げた分析を待つことにする。次に目に付くのが3、4小節目だ。メロディーはフレーズの最後で下がっているのに、テナーはそのまま上行してメロディーと2度でクラスターし、トロンボーンも同様に上行し、アボイド音のE♭を強調する。そして単独でさらに上行してT#11であるEナチュラルでキックを入れる。このEナチュラルはもちろんブルーノート音だが、この使い方ではむしろ次に解決するためのオルタードテンション、つまり♭5音に聞こえる。このあたりがスライドの巧妙な編曲のテクニックなのだ。

分析のために全ての音を1オクターブ上げ、1段譜にしてみた。

さて、このボイシングの分析はかなり難解だ。まず本誌No. 259、楽曲解説#48でチック・コリアの<All Blues>を取り上げた時にご紹介したブルースの定義をおさらいしてみる。条件はただ二つ。

- 12小節フォームであること

- 5小節目が4度コードであること

この2つの条件が満たされていれば、たとえ1小節目が1度コードでなくてもブルースフォームの曲に聴こえるのがブルースだ。その条件を当てはめてみると、この12小節フォームの5小節目から6小節目に移る不可解なボイシングの1拍を除いては確かに5小節目が4度コードになっている。つまり?で示した2つのボイシング以外はE♭7のダイアトニックコードなのだ。

赤い音符で示した音符はコードに対するアボイド音だ。但し、青で表示した音符はアプローチコードとして理論的に説明の付くコードの音なのだが、跳躍して強拍に登場するのでやはりアボイド音ではある。さて、スライドは一体何を考えているのであろう。まず最初に言えるのは、彼は伸ばす音をアンカーにしているのだと思う。1小節目のC-11、2小節目のE♭7。この二つはダイアトニックでインサイドだ。4小節目のE♭-11がやや奇抜にB♭のサスペンションコードを想定している。注目したいのは、マイナー11thコード、つまりマッコイ(McCoy Tyner)の4thのモードボイシングだ。それを連発するのでなく、要所に挿入するに留まっているのがおしゃれだ。

さて、6小節目でいよいよ解明不可能なG♭Maj7というコードが出現するが、これを無理に解釈するとB♭メジャーのモーダルインターチェンジである♭VIコードとなるのだが、果たしてスライドがそういう想定をしていたかは不明だ。ここで言及するのは、この突発コードも耳に違和感を与えないその理由はここに存在するということだ。それよりも注目したいのは全体の流れだ。基本は4度ボイシングだが、4小節目でクラスター、5小節目で開離し、6小節目に向かってもっと強力なクラスター。重要なターンアラウンドでまたクラスター、と4度ボイシングとクラスターの入れ替え方が実に巧妙だ。しかもブルースフォームの4小節を繰り返すに当たって2回目がクラスターになっており、このやり方がスライドの特徴だと思う。

スライド・ハンプトンのソロ

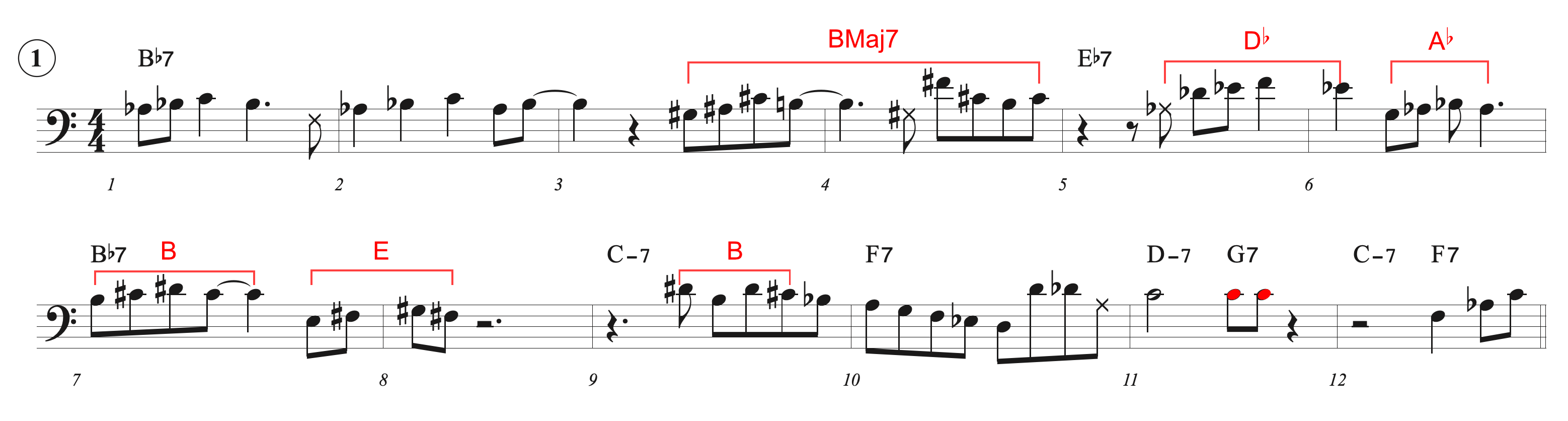

前述したが、スライドのトロンボーンのテクニックはともかくすごい。本人、ライブで演奏するより練習する方が好きだと語る。ライブだと自分の演奏に十分注意を払えないので、できれば一日中練習していたいのだそうだ。大の練習嫌いの筆者にはとても理解できない話だ。但し、いつも一人で練習室に籠っているというわけではないらしい。前述のWorld Of Trombonesはトロンボーン仲間と一緒に練習しているうちに形成されたらしい。また、ロビン・ユーバンクス(Robin Eubanks)とは練習友達らしく、しょっちゅう一緒に練習していたらしい。そんなスライドだから、あのものすごいグルーヴ感のタンギングで楽しませてくれる彼のソロもフレーズ的には教科書通りのビバップという印象が強かった。もちろん筆者にとってのジャズはグルーヴすれば全てよしなので文句は全くないのだが、この曲での彼のソロはいつもの保守的な音使いと違いかなり冒険しており、なかなか楽しませて頂いた。まずはペデルセンの強力なソロの後、インターリュード(間奏)として挿入したヘッドの直後に始まる彼のソロの1コーラス目を採譜した。

3小節目から始まるアウトの形をご覧頂きたい。フレージングを半音上げるが、これはF7の代理コードのB7ではなくBMaj7だし、次のコードは解決先のB♭ではなく4度コードのE♭なので、まず代理コードとして成立しない。まさかブルースに通用しないモーダルインターチェンジの♭IIメジャーと考えているのではあるまい。単に興奮感を煽ったのだと思う。次にE♭7上のD♭コードはダイアトニックだが、そこから徐々にアウトする。しかもヘミオラでビートをずらしてだ。まず5度飛んでA♭コードでアボイド音のA♭を強調し、次に前出のBコードを再出現させ、次に4度飛んでE、つまり今度はE♭7の半音上のEコードに着地する。ここで面白いのは、音の形に一貫性がある中A♭コードのところだけG Locrianを使っているので、しっかりと2+2のフレーズに完結感を与えているのだ。これは計画的ではなく、身体が自然に選んだ音なのだと思う。9小節目でヘッドのオリジナルコードのBコードを演奏するが、面白いのは最後に出現するB♭音だ。次に現れるF7のAに対するアプローチ音なのだろうが、これもおしゃれだ。G7でアボイド音としてぶつかる、赤で示したC音が全く気にならないのがブルースフォームの特典だ。

次にソロ2コーラス目の最後4小節、ターンアラウンドの部分を見てみよう。

ヘッドのオリジナルコードのB7なのだが、A – C – C# という動きがA7(#9)のフレーズであることが興味深いこれはギターの手をスライドするような動きを想定しているのかもしれない。そして最後2小節だ。またしても不思議なD♭Maj7の挿入だ。これも無理やり解釈すればB♭のモーダルチェンジである♭IIIコードである。ひょっとしてスライドは本気でブルースにモーダルインターチェンジを挿入しているのだろうか。細かく考えるスライドがやることならそれもあり得る。トニックがドミナントコードであるブルースにモーダルインターチェンジは通用しないのだが、ヘッドのボイシングで出現したG♭Maj7も計画されたモーダルインターチェンジだったのだろうか。それにしてもこの何の違和感を感じない自然なサウンドは何であろう。スライド恐るべし。

最後に6コーラス目を見てみよう。

いきなりアボイド音のE♭音がダウンビートで炸裂だ。こうなるこれは意図的だと確信せざるを得ない。つまりこの曲でのスライドの意図はおそらく、いかにサスペンションのサウンドをさせるかなのではないかと思う。

続いてまたオシャレなアウトを披露する。A♭Maj7はB♭7に対しダイアトニックで(但しE♭音はアボイド、またはこれも意図的なサスペンションサウンド)、その半音上のAMaj7でアウトして見せる。この、機能和声ではないがブルースだからこそ発生するダイアトニックをアウトに活用するというアイデアは相当考えられて使っていると思われるが、なにせグルーヴしているので関係なく気持ちがいい。続くE♭7で登場するEdim7コードも面白い。最初のオクターブではスケール音であるA♭音を使用している。ちなみに、♭Vディミニッシュという機能を持つディミニッシュコードは存在しない。なぜなら、ディミニッシュコードは必ず解決しなければいけないが、♭Vディミニッシュには解決出来る行き先がないからだ。このスライドの駆け上がるフレーズの次のオクターブでは、彼はメカニカルディミニッシュ、つまり機能和声ではない機械的なディミニッシュスケールとしてA♭ではなくAナチュラルを使用しているのだ。もしかしたら最初のオクターブでは単純にE♭7(♭9)を想定し、2度目で違うことをやるスライドの性格から次のオクターブでディミニッシュスケールに変更したのかもしれない。何にせよスライドを聞いているとパターンの繰り返しが少しずつ違って、まるで宝探しでもしているような気分にさせてくれる。お楽しみ頂きたい。