風巻隆「風を歩く」から Vol.26 ミニコミ 「ORT LIVE」の時代

text : Takashi Kazamaki 風巻 隆

1980年代の後半、私達の身の回りに様々なデジタル機器やハイテク機器が現れて毎日の生活が一変してくる。ワープロとFAXは、それまでの手紙を書いて郵送する手間と時間を一気に短縮し、留守番電話は出かけていてもメッセージを受け取り、また居留守もできる便利なものだった。87年、ニューヨークで友人のアパートをシェアしていたボクは、彼女の電話を取ることはできなかったけれど、アナウンスの後に「タカシー」と呼びかけられてから受話器を上げると、「ジーナだけど…」と話が進んでいく…、そんなことがよくあって、当初は皆、オリジナルのアナウンスを作ることを楽しんでいた。

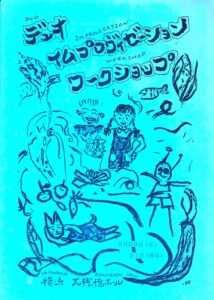

ニューヨークから帰ってきたボクは、東京で音楽活動を再開するためのリサーチといった意味を込めて、88年3月に横浜・大桟橋ホールで「デュオ・イムプロヴィゼーション・ワークショップ」という二日間のイベントを企画した。ホールといってもコンサートホールではなく、大型客船が接岸したときの待合室といった感じの場所で、音響設備や照明設備もない、三方を海に囲まれたフラットなスペースだ。まず呼びかけ文をワープロで打ち込んで参加方法などと合わせて、参加者募集のチラシを作り、ライブハウスなどに店置きし、また地方在住も含めて、参加してくれそうな友人達には直接働きかける。

ニューヨークから帰ってきたボクは、東京で音楽活動を再開するためのリサーチといった意味を込めて、88年3月に横浜・大桟橋ホールで「デュオ・イムプロヴィゼーション・ワークショップ」という二日間のイベントを企画した。ホールといってもコンサートホールではなく、大型客船が接岸したときの待合室といった感じの場所で、音響設備や照明設備もない、三方を海に囲まれたフラットなスペースだ。まず呼びかけ文をワープロで打ち込んで参加方法などと合わせて、参加者募集のチラシを作り、ライブハウスなどに店置きし、また地方在住も含めて、参加してくれそうな友人達には直接働きかける。

このときは二日間で27組のデュオが参加を表明してくれ、ミュージシャンでは大友良英、篠田昌已+西村卓也、大熊ワタル+工藤冬里、鈴木健雄+高田洋介、しばてつ、GESO、小堺文雄+河合渉…他。地方からの参加者は水上旬+クリストフ・シャルル(名古屋)、向井千恵(大阪)、金野吉晃(盛岡)、谷口康則+水町克(静岡)…他。ダンサーは末成町子、DON、谷中正典、荒木康子、神蔵香保。パフォーマーでは大榎淳+津田佳紀、谷川まり、荒井真一、クロマルトン+天沼ロリイなどが名を連ねていた。「イムプロヴィゼーション」は、ジャンルを横断して共演できるというのが共通認識だった。

参加者にはハガキにプロフィールとこのイベントへのメッセージを書いてもらい、それをコピーして出演者紹介とし、いくつかのインタビューと地方からのメッセージをまとめて、B5判36ページのパンフレットを製作し、当日プログラムとして販売した。このパンフレットの記事でもまだ手書きの原稿が多い中、ワープロで文章を打ち込む人も多かった。主催者へのインタビューを荒井真一が、今回出演しなかった三人のうち、霜田誠二のインタビューを広瀬麻里子が、福本健修へのインタビューを河合渉が、天鼓へのインタビューを鈴木歩が担当して、東京の即興音楽シーンを浮かび上がらせてくれた。

一参加者としてボクは、ダンスの神蔵香保さんを共演者に誘った。87年に大倉山記念館ホール&ギャラリーで「カゲロウ・ガーデン」「花粉vol.1~vol.2」という自主公演を立て続けに行った彼女は、チラシに詩のような文章を手書きで書いていて、アナログ派のボクにはとても近しいものを感じたのだった。「デュオ・イムプロヴィゼーション・ワークショップ」のパンフレットに彼女はこんな文章を書いてくれている。「私にとってダンスは熟した木の実がはじけるような、いわば生きていることのすこやかな必然なので、パフォーマンスには、いつでも、精神的に即興の要素がなくてはならないと思っている。」

大桟橋でのイベントに観客として来てくれていたジャズ評論家の北里義之さんが、その翌月、ワープロとコンビニのコピーを駆使したミニコミ「ORT LIVE」を創刊する。北里さんは「ジャズ批評」誌に、「音のデルタ地帯で掘立小屋を建てる試み」という論稿を連載する硬派な論客で、海外の評論を翻訳するなど語学も堪能だった。このミニコミは当初、ブレヒト・アイスラーの曲をジャズに導入していたピアニストの黒田京子率いる「ORT」というバンドの、新宿「ピットイン」での朝の部のライブのプログラムとして制作され、出演者のインタビューや個々の出演者のこれからの予定などで構成されていた。

4月の創刊号は、大友良英と黒田京子のインタビューがメインだったけれど、第4号になると、メンバー二人による寄稿、自主制作テープOMBA001~003の案内、北里義之「劇的なる音」(ORT評)、スコット・ルイス「チャーリーヘイデンの解放の音楽」、エリザベス・ボルヒェルス「モルダウ河の歌」、岡島32豊樹「エディトリアル・パフォーマーのエディトリアル・デイ・ライフ」、風巻隆「Flavor of Green Tea over the Rice」、ビル・ミルコフスキー「ダウンタウンの音楽家、ケイティ・オルーニー」、福島恵一「ヒステリック・エナジーの回路~ジーナ・パーキンス論」というように、海外の評論の訳出も目立つ。

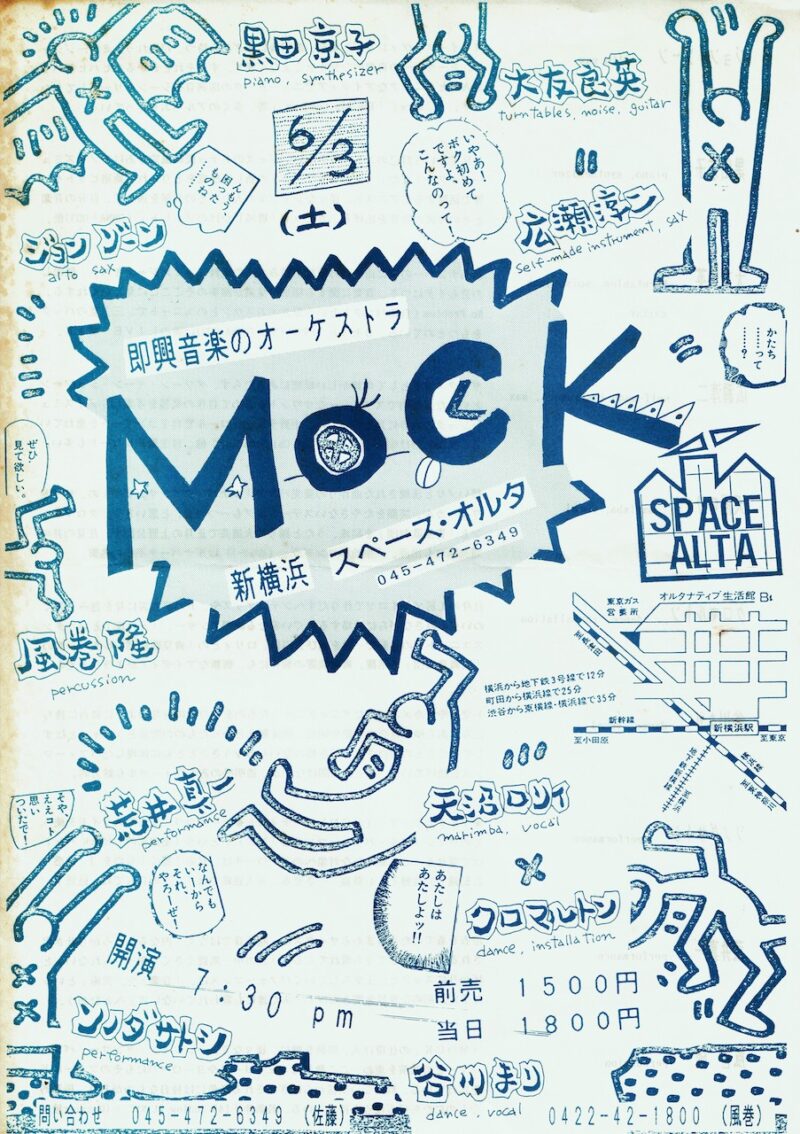

89年は昭和が終わった年だった。天皇の代替わりというものを人々は知らなかったし、戦後の民主主義や平和憲法といった建前のなかで、この国のあり方を別の形で規定している天皇制というものに対して、私達はどういうスタンスをとるのかということが突き付けられた頃でもあった。同時代音楽や東京クライデーといった左翼的な人達が、自粛しないことを旗頭にイベントを企画し、ボクも一部参加したりしたのだが、天皇制についての討論もちゃんとできないような惨憺たる有り様だった。そうした状況のなかでボクが企画したのが、即興演奏とパフォーマンスによる「MOCK」というステージだ。

「MOCK」はボクが明大で演劇学を学んでいた大学時代に、唯一役者として参加した「実験劇場」の作品のタイトルで、そこでボクは友人と二人で、掛け合い漫才のような道化に扮していた。道化は「王様は死んだ」ということを告げながら、この世界を異化していく。昭和天皇が亡くなったこの年、私達がすべきことは、自粛しないことを声高に叫んで自己満足することではなく、この国のあり方というものに思いをはせながら、この国の常識といったものや、あるいは音楽の常識といったものに異議を唱え、「キタナイはキレイ、キレイはキタナイ」とばかりに、価値観をひっくり返すことだと思っていた。

「MOCK」には、当時、東京の高円寺にネグラを持って音楽活動を展開していたサックスのジョン・ゾーンが参加することになり、大友良英、広瀬淳二、黒田京子といったミュージシャンや、荒井真一、谷川まり、クロマルトン、天沼ロリイというパフォーマー、そしてマルチディア(NON)アーティストを表明していた謎の作曲家ソノダ・サトシとボクを加えて10人が「即興音楽のオーケストラ」を行うという触れ込みだったけれど、実際には、それぞれの参加者が考えた「案曲」(アイデアに基づいた即興)か、共演者を指定するグルーピングを提出してもらって、それを組み合わせてステージを作っていった。

① 「真白き富士の嶺」(風巻)…、出演者が一人一人舞台のそでから現れ、一つのメロディーを次々と重ねていく。国立に住む友人が仲間達と吞みながら、この曲をゆるいアンサンブルで演奏した録音テープにインスパイアされた作品。

② <袋を被る>(荒井)…、出演者は荒井が用意した袋を被る。袋の中で音を出すのはしんどいし、周りが見えないなかで音楽をするなんてことはおそらく初めてのことだったろう。そのなかで、荒井は原民喜の「夏の花」を朗読する。

③ <天沼+谷川+黒田>(黒田)…、谷川が真ん中で椅子に座り両脇の二人は谷川と手首を赤い糸で結んでいる。それぞれのヴォイスが関連無く続く中で谷川が糸を引くとホールに三人の絶叫が響く、「キャンディーズ・プロジェクト」。

④ 「耳抜き」(ソノダ)…、共演者への配慮を窺わせるオーケストレーションをシンプルな構成と、複雑怪奇な記譜法で描き出した作品。台湾・高砂族の現地録音のテープが流れるなかの演奏や、覚えやすいメロディーで構成されていた。

⑤ <ゾーン+広瀬+荒井>(ゾーン)…、浴衣を着てサックスを吹いたりする荒井を仲間と見立てるのではなく、本のページをちぎっては食うというパフォーマンスをする荒井に対して、二人のサックスが責め立て、怒りを露わにしていく。

⑥ 「ゲームとブルース」(広瀬+大友)…、前半は広瀬の案曲で強い音で演奏した者は長く休み、弱い音は持続できるというもの。後半は大友の採譜したチャーリー・クリスチャンのブルース。「音楽的」であることに極力こだわった作品。

⑦ 「ロウレッタ」(谷川)…、これは谷川の一人芝居だ。彼女は歌手でバンドの演奏に合わせて歌を歌う。一旦楽屋に引っ込み、再度登場し歌を続けるが、バンドは楽器を離れ大友の蝉時雨、黒田の能管、ソノダの変調された声が響く。

⑧ <ゾーン+大友+風巻>(ゾーン)…、ニューヨークの「New Music」を彷彿とさせるスピードとテンションに溢れた演奏。ゾーンはアルトで音をきしませ、大友はジャンク・ギターからターンテイブルにスイッチ、風巻は硬質な音を奏でる。

⑨ 「プレゼント」(クロマルトン+天沼)…、「青空歌劇団」によるパフォーマンス。目の着いた眼鏡を出演者や観客に配る。自作の三角形の照明がステージに点る。怪しい雰囲気に合わせたゾーンの東洋的なメロディーが印象的に響いた。

「ORT LIVE」の第14号は、齋藤徹「インタビュー」、大熊ワタル「放浪するクライデー」、ジェイソン・ヴァイス「音楽のポストモダニズム」、池田逸子「ハンス・アイスラーにこだわる」、福島恵一「NEWS FOR LULU」(ライブ評)、金野吉晃「そこの小学生っ!~」(MOCK評)、北里義之「MOCK SHOCK」、黒田京子「S・レイシー・セクステットに出かけたよ」という構成だった。90年の11月に第23号を発行した後、1年の休刊の後、91年10月に第24号「コピー版ORT LIVE最終便」を発行して、このミニコミは姿を消した。東京の音楽シーンを伝える、どこまでも温もりのあるメディアだった。

北里義之, MOCK, 篠田昌己, ORT LIVE, デュオ・イムプロヴィゼーション, 福島恵一, 風巻隆, 齋藤徹, 大熊ワタル, 金野吉晃, 大友良英, ジョン・ゾーン, 黒田京子, 広瀬淳二, 工藤冬里