#140 杉田誠一写真集『ジャズ幻視行』

text by Kazue Yokoi 横井一江

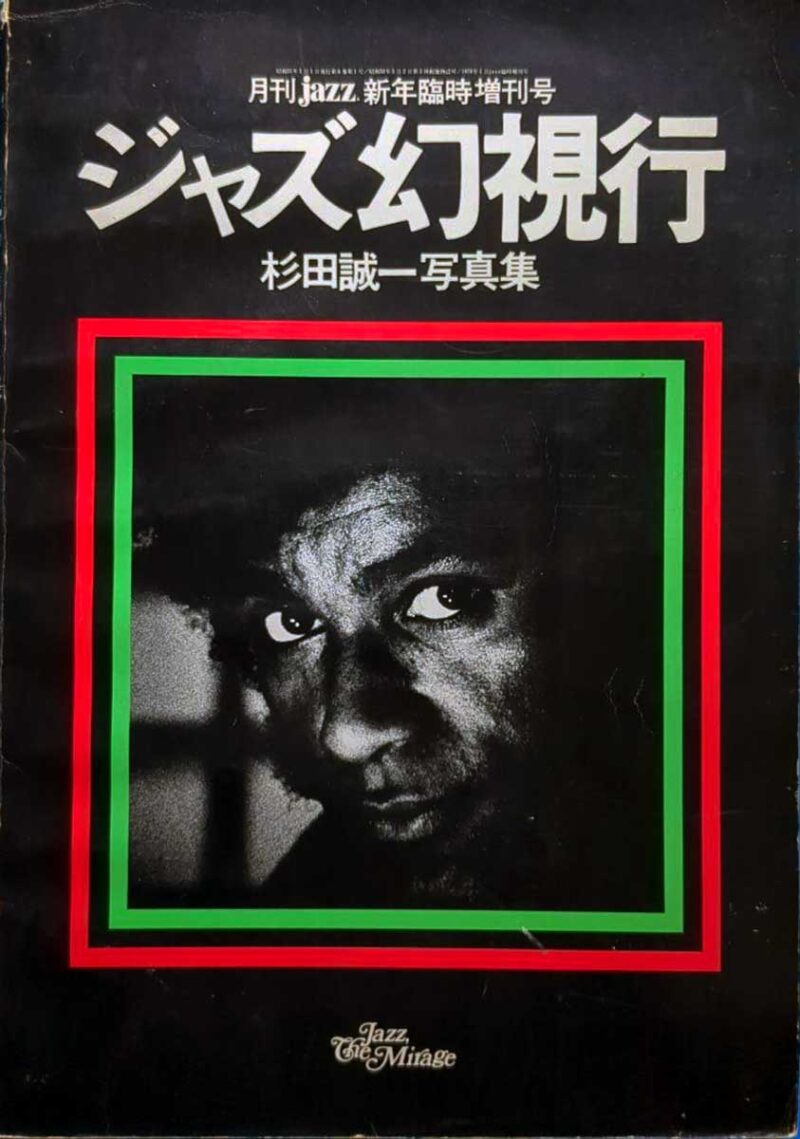

書 名:月刊ジャズ1月臨時増刊号『ジャズ幻視行』杉田誠一写真集

発行所:株式会社アン・エンタープライズ

初 版:1976年 1月 1日

判 型:B4判

頁 数:172ページ

この写真集は作年(2024年)9月に逝去した杉田誠一が1969年から1975年の間に海外取材の際に撮影した写真を集成したものだ。

表紙のアンソニー・ブラクストンの眼差しが印象的である。この写真はブラクストンが1974年に来日した時に持参したテープをLP化した『タウンホール1972』(トリオレコード)のジャケットに使用されたショットだ。ブラクストンは興行ビザを持たずに来日したため演奏活動は出来なかったので、公演やライヴで撮られたものではない。写真集はカラーのポートレートで始まる。デジタル写真とは異なるフジクロームの色味が時代を表す。それ以外はモノクロ写真が続く。ニューオリンズ、シカゴ、ニューヨークの街と人々や演奏風景、またニューポート、モントルー、モントレー、メールスでジャズ祭を撮影(*1)した写真、そして最後はモノクロのポートレートで締めくくられている。コダック Try-Xで撮ったモノクロ写真の風合いが懐かしく、妙に新鮮で、時代が蘇ってきた。とりわけ、街と行き交う人々を捉えた写真からはそこの空気感、日差しや湿度までも伝わってくる。通奏低音として流れているのは、撮影者である杉田のジャズ衝動だ。それは綺麗に撮られたポートレートや演奏写真よりも街の情景やジャズを聴く人々、極端なクローズアップのほうに強く感じる。

書き手でもあった杉田は1969年から1976年にかけて書いた文章を纏めた『ぼくのジャズ感情旅行 ニューオリンズからヨーロッパまで』(荒地出版社)を出している。その著者あとがきにはこう記されていた。

私はビートニックにもヒッピーにもなれなかった世代に属する。第二次世界大戦も、安保も、全共闘もすべからく、知っているとはいっては嘘になってしまう世代にとって、ジャズはダイレクトにかかわり得るほとんど唯一のものだった。そんな負い目がジャズにむかわせたのだ。

私は杉田の文章を読むたびに、ずっとリロイ・ジョーンズ(アミリ・バラカ)の影響が大きいのではないかとぼんやり感じていた。それがほぼ確信に変わったのは、ARBANに掲載されたインタビュー(聞き手は小川隆夫 →リンク)を目にした時である。これは杉田を知るにはとてもいいインタビューで、高校時代に芝にあったアメリカンセンターに通いはじめ、そこでリロイ・ジョーンズの『Blues People』を借りて原書で読んだとあった。これは驚きである。まだ邦訳が出る前だと推測されたからだ(*2)。彼の文章にブラックミュージックとしてのジャズ、とりわけフリージャズやその後のロフト・ジャズへのシンパシーが表れているのは、そのようなバックグラウンドがあるからだろう。

そんな杉田の立ち位置は写真にもよく現れている。写真については、『アサヒグラフ』にもその写真を発表していた朝倉俊博の自宅兼スタジオに通い、暗室仕事を手伝いながら覚えたという(*3)。実際に杉田がジャズ関連の写真を撮り始めたのは、自身が編集長を務めた『ジャズ』誌の創刊とほぼ重なる。ちょうど中平卓馬や森山大道に代表される「アレ・ブレ・ボケ」という手法が話題となった時期である。これは既存の写真美学に対するアンチテーゼでもあった。当時の杉田がそれにどの程度影響を受けていたか、意識していたか不明だが、粒子の粗い、きっちりと構図を決めてから撮るというよりもシャッターを押したい瞬間に押したとしか思えない写真、とりわけ街や人々、演奏会場を撮ったそれには、必然的に「アレ・ブレ・ボケ」の要素が入りこんでいると言っていい。

この写真集には著名なミュージシャン、例えばルイ・アームストロングやカウント・ベイシー、マイルス・ディヴィスなどの写真も掲載されているが、目を引くのはニューオリンズの街の風景であり、ニューヨークで行われていた「ジャズモービル(*4)」、ハーレムのマウント・モリス・パークでのファラオ・サンダースとそのステージに取り込まれてしまった子供たち、イースト・ヴィレッジでのコンサートと聴衆である。中でも子供たちを捉えた写真が実にいい。当時のニューヨーク・ロフト、当時幾つかあったミュージシャンが立ち上げたスタジオのひとつ、スタジオ・ウィーで撮影した写真もある。また、シカゴのサウスサイドで撮った写真からは黒人コミュニティとブラック・ミュージックの接点も垣間見える。フェスティヴァルで撮影した一連の写真は、客席の様子とミュージシャンのクローズアップを合わせて構成することによって、場の雰囲気、演奏する側と聴衆の関係性を浮かび上がらせている。

杉田とは数回しか会ったことがないし、言葉を交わしたこともほとんどなかったが、「いつメールスに行ったの?」と聞かれたことがあった。「最初は1987年」と答えると「若いね」と言われた。彼が行ったのは1975年の第4回、古城の中庭でフェスティヴァルが開催された最後の年で、ペーター・ブロッツマンやペーター・コヴァルトがまだプログラミングに関わっていた時期だ。おそらく杉田はメールスを取材した最初の日本人だろう。彼がなぜメールスに向かったのか、どこかでその評判を聞いたと想像するが、それがニューヨークのミュージシャンだったのか、山下洋輔トリオが出演したことも関係があるのか、聞きそびれたことを悔やんでいる。それはともあれ、彼が撮影した写真は初期のメールス・フェスティヴァルの雰囲気をよく伝えていて貴重だ。

最初と最後のポートレートを除く各パートは、写真とキャプションによるルポルタージュと言っていい。杉田が捉えたのは音楽とミュージシャンを含むそれを取り巻く人々であり、そこには時代のアクチュアリティが写っている。他のジャズ写真集との違い、この写真集の価値はそこにある。

心からご冥福をお祈りします。

【注】

1 .『ジャズ幻視行』での記載はモントゥルー、モンテレー、メルスとなっている。

2. 1963年に出版された『Blues People』(Morrow) の上林澄雄による邦訳本『ブルースの魂』(音楽之友社)が刊行されたのは1965年12月。

3. 【証言で綴る日本のジャズ】杉田誠一|伝説の音楽誌『JAZZ』編集長が見た「あの頃のジャズ界」

https://www.arban-mag.com/article/44100/

4. ジャズモービルは現在でも続いている。

https://jazzmobile.org