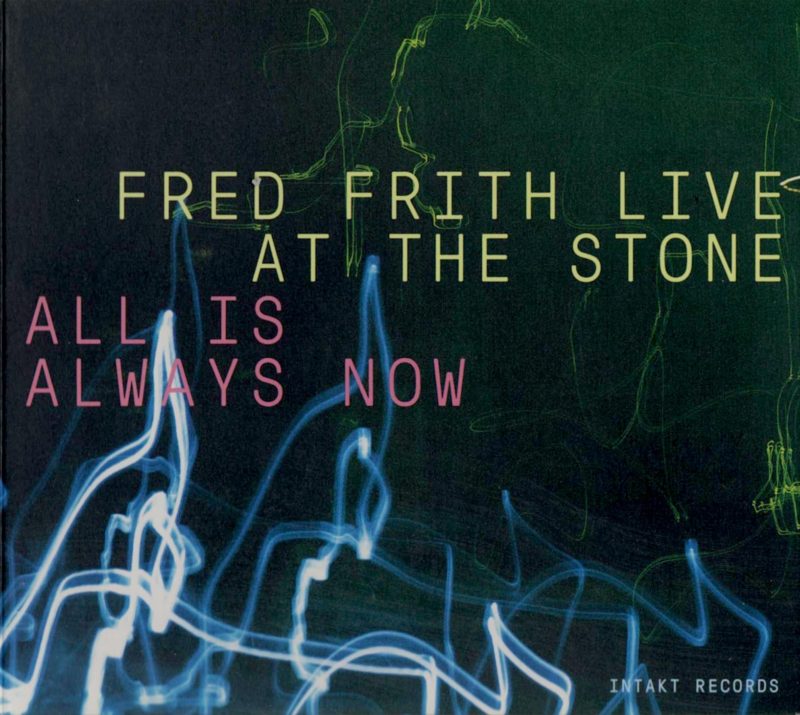

#1605 『Fred Frith Live at The Stone / All Is Always Now』

『フレッド・フリス 〜ライヴ・アット・ザ・ストーン / オール・イズ・オールウェイズ・ナウ』

text by Yoshiaki onnyk Kinno 金野onnyk吉晃

INTAKT CD320/2019

Fred Frith

with

Laurie Anderson / Amma Ateria / Sylvie Courvoisier / Nava Dunkelman / Jordan Glenn /

Shelley Hirsch / Jason Hoopes / Annie Lewandowski / Jessica Lurie / Miya Masaoka / Ikue Mori / Pauline Oliveros / Evan Parker / Gyan Riley / Sudhu Tewari / Clara Weil /

Theresa Wong / Nate Wooley

各トラックの詳細は;http://www.intaktrec.ch/320-a.htm

Recorded between 2006 and 2016 at the Stone, New York, USA.

All material mixed and/or otherwise sonically enhanced at Jankowski Soundfabrik, Esslingen on February 27, 28 and March 1, 2018.

Creative engineer: Peter Hardt.

Produced by Fred Frith and Intakt Records, Patrik Landolt, Anja Illmaier, Florian Keller.

「石の上にも十年」

1949年に英国サセックスで生まれたフレッド・フリスは、今年で70歳になる。私の青春時代から即興演奏の大海に漕ぎだした頃まで、かなりの影響を与えた音楽家として、また、たった一度だが共演経験もあるという意味で、フリスは特別な音楽家だ。

今でも74年と76年の『Guitar solos』は時折り聴く愛聴盤なのだ。もう40年以上前の録音であるにも拘わわらず、新鮮さを失っていない。というよりここが私の原点だったとさえ言える。

共演したのも30年以上前だ。人間は変わらない、が常に変わる。根底における印象は共通でも、表現は時間とともに変遷する。

ではこの3枚組アルバムを前にしてなにが書けるだろうか。

虚心坦懐に、ただ只管(ひたすら)に音楽に集中すべきなのか。いや、それはできない。これを通常の意味でのライブアルバムとして聴いてはいけない。

ここにレビューとして書くのは、いかに彼の術中にはまらないか、そしてまたはまった場合には、その体験的な聴取が、読者諸氏の音楽観念に亀裂を入れられるのかという、二律背反、ジレンマの覚え書きである。

繰り返すが、このアルバムはフリスと、新旧取り混ぜた19人の演奏家の共演の集成、とだけでは片付けられないものがある。

録音された場所はすべて同じTHE STONEという名のNYダウンタウンの会場で、即興演奏をこよなく愛し、サポートし続けたストーン夫妻にちなんで名付けられたという。

フリスは2006〜2016年の間、80回以上のライブをここで行い、約7時間分の録音をもっていた。

3枚組3時間半で、全23トラック、各CDには7〜8トラックあり、1トラック平均8分程度、最短3分台、最長19分半に及ぶ。すべてデュオまたはトリオの小編成だ。このうち同じ顔ぶれで演奏したトラックは17あり、同じ6つのデュオ、トリオによって演奏されている。残り6個のトラックだけが1回の顔合わせである。同じ顔合わせのトラックは、同日のものも、かなり間を置いて二回にわたるものもある。同じ日の同じ演奏から、幾つかのトラックに分けて再配置されていることも確認できる。

ライブ録音を、時系列ではなく、共演者ごとでもなく、このような編集の末に配置し直せたのは、同じ環境でほぼ同じスタッフによって録音した事によって可能になった。

80回に及ぶライブでは、おそらく90時間程の演奏があったはずだ。その中で7時間が使えそうな素材だったと判断された。実演奏から1/30、録音時間から1/2のカットアップとセグエ、編集で3時間半のソフトとなったのである。

ほとんどのトラックがミキサーから録音されて音質的には極めてクリアである。続けざまに聞いてなんら違和感や差異を感じない。あるセッションだけはヴィデオカメラの録音で「会場外の音が入っている」と断っているが、ほとんどのトラックには拍手もMCも入っていない。すべてのトラックは長い演奏からの抜粋である。

私は試しに、すべてのトラックを時系列に並べ直して聞いてみたが、音質にも雰囲気にも、そしてシークェンスにも違和感を感じなかった。

だからこそ言うのだが、これはライブ=ドキュメンタリーであるより、録音を素材として、フリスの意図で構成した作品として聴くべきだろう。これはフレッド・フリス指揮の、19人の演奏家をフィーチャーし即興演奏を素材とした協奏曲なのだ。

録音という技術が発明されて以降、編集は次第に作曲に接近し、遂にはその一手法となった。

もし私の試みが、このアルバムを通して聴いた印象と違うなら、いかにもフリスの意図が機能したというべきだろうか。違う。印象に差異がないことこそ、フリスの意思が働いた結果だろう。

ここで作曲の一手法と書いたのは、マイルスの『ビッチェズ・ブリュー』が、録音された即興演奏を編集によって再構成したというのと同じ意味であり、フランク・ザッパが「自分の編集は作曲と同じだ」と言ったことを踏襲してである。

フリスの出自がロックバンドである事は重要だ。ジャズのドキュメント性に対して、ロックのフィクション性が、ここでも浮き彫りになるだろう。

ジャンル分けなど無意味だというなら、分節化と幾つかの軸性による解析だと逃げておこう。

ところでデュオやトリオなどの小編成が相互の刺激によって、個々の演奏家の潜在的なエナジーやテクニックを引き出す事はままあるし、その現象は、この23個のトラックの随所に感じられる。

それは、即興演奏家としてのフリスの限界を拡張する結果を齎(もたら)しただろう。というのは2001年にTZADIKからリリースされた彼のギターソロ『Clearing』を聴いて、その各トラックのアイデアやテクニックは、それまでの彼の3枚のギターソロ・シリーズや、様々なフォーマットの中で聴こえる演奏の枠を超え出るものは無いと感じたからである。『Clearing』所収の全てのトラックのそれぞれで、どのような方法や効果が用いられているか、いちいち説明する事が可能だ。

それは決して行き詰まりを意味するのではなく、『Clearing』の各トラックの密度は高く、また技術的にも凡百のギタリストには為し得ないような独自さがあった。しかし、いわば、それまでの彼のソロのスタイルをまとめて見せられただけのような感があったのも確かだ。

また彼が他のアンサンブルのために書いた曲を聴いても、かつて自らメンバーだったヘンリー・カウ、アート・ベアーズ、スケルトン・クルーの曲のような破格、刺激、逸脱を見出すのは難しかった。それを以て批判するには当たらないが、彼の作曲に、ある時点で興味を失ったのは確かだ。『The Technology Of Tears〜And Other Music For Dance And Theatre』(1988)

あたりがその契機だった。

ここから作曲家として、即興演奏家、あるいはミルズ・カレッジ他の教育者としてどうなるのだろうか。

前衛音楽家と実験家というスティグマを刻されたノマドは、どこへ向かおうと「あの先鋭的な音楽家の」という偏見から逃れる事ができない。

大友良英との対話で「ノイズを出し続ける事の未来」を仲良く語り合っているが、正直言って私は、このような誠意と善意(の音楽)には疑問がある。私自身よく「ノイズ・ミュージックをやっている方です」と紹介される事はあるが、これほど不本意なことはない(笑)。私には「ノイズ」が存在しない。さもなければすべてがノイズであるから。

実際、カテゴライズされて以降も前進し続ける事を運命づけられた音楽家はいかに生きるべきか。従来なら、さらにテクニックに磨きをかけ、あるいは老成した熟練の音を聴かせて往年のファンを満足させ、あるいはさらに多くの聴衆へとアピールすべく、友愛のメッセージと共感に溢れる音楽を提供するようになり、何やら受賞の栄誉に浴したり、あるいは悲運が待っていたりするのだろう。皮肉ではない。私はハンス・アイスラー、キラパジュン、ヴィクトル・ハラなどの人生を思い浮かべているのだ。

フリスが世に問う作品には、悉(ことごと)く彼のカラーが横溢しているのを感じる。それこそが彼の強みである。

『Welcome To Dreamland』(1985)は、当時活躍していた日本のアーティストによる、彼のプロデュースしたコンピレーションであるが、全体としてフリスが落款を押した一幅の風景画のようでさえある。日本人との共演が多いフリスではあるが、彼の個性は共演者に浸透する。豊住芳三郎、灰野敬二、向井千惠、梅津和時、近藤等則、土取利行、大友良英らもそれを感じただろう。彼の強度に抗するのは極めて難しい。

尋常なミュージシャンなら、ライブアルバムというものを、ある演奏の開始から終わりまで、演奏者や聴衆の感興の滾(たぎ)るままに、ミスや冗長性も構わず、拍手歓声も含め、あたかも会場での臨場感をそのまま伝えられるという幻想を醸成するよすがとして遺すだろう。

あるいは十年にわたる様々な演奏をまとめるならば、時間経過や共演者の推移を感じさせるようなドキュメンテーションに仕立てるかもしれない。彼の同世代の演奏から、彼よりずっと若いデジタル世代の電子音との共演への変遷(世代とデジタル、アナログは関係ないというのは当然の事として)。

ローリー・アンダーソン、シェリー・ヒルシュ、イクエ・モリ、ポーリン・オリヴェロス、そしてエヴァン・パーカーなどは馴染みの顔ぶれである。

また共演者19人中12人が女性であるのも興味深い。というのも彼が即興演奏を始めた70年代初期には女性のインプロヴァイザーは少数派であったからだ。

フリス自身の記載で、すべて打ち合わせ無しの即興というが、各自準備はしてくるだろうし、その前提を受け入れなかった演奏家もあるだろう。

ローリー・アンダーソンがサンプリングしてきたとしても想定内。実際一番驚いたのはCD3のトラック2でのローリーの演奏が、ほとんどバルトークの弦楽四重奏を思わせるような印象で、フリスがそれに食い込む隙もあらばこそという箇所だった。

彼女がどこまでこのサウンドをライブ演奏していたかは定かではないが、相当の割合を事前にプログラミングしたエレクトロニクスに依存していた事は疑いない。だがCD3において、8トラック中の半分は彼女との共演なのだ。

この面の中央部に最長19分半を占めるのはミヤ・マサオカ(ジョージ・ルイス夫人)とのデュオであり、ここでもエレクトロニクスを駆使した異形の邦楽器のサウンドが響く。

70年代から感じていたが、こうした電子機器の介在によって音響を拡張することや、声を用いる事は女性演奏家の方が長けていたようにさえ思う。男性はどうしてもフィジカルなテクニックとパワーへの依存で相互に拮抗してしまう。

声は人の耳を惹(ひ)き付け、エレクトロニクスは音響全体を包み込む性向がある。イクエ・モリの参加したトラックに顕著だろう。

コンピュータの発達はセックスやジェンダーを越え、アートにおけるデジタルという概念を見えなくしていく。我々がもはや日常において電気というインフラを意識できないように。

すべては危機的状況で明らかになるだろう。人間に本音を語らせるのが怒りであるように。hateは本音であるが故にcrimeなのだ。愛は虚偽において融和する。

貴方が聴くのは、フレッド・フリスが十年かけて作曲し、自ら指揮した三楽章からなる3時間半の即興的狂詩曲、“ALL IS ALWAYS NOW” 。

最初のトラックだけが会場の拍手歓声に始まり、最後のトラックだけが編集でフェードアウトしている。終演後の拍手は無い。

すべてのトラックのタイトルは、そのライブの当日のニューヨークタイムスのヘッドラインから付けられた。すべては今、now’s the timeなのか。