#552 「フランス・ヴァン・デル・フーヴェン+小橋敦子・デュオ」

2013年6月25日(火) 武蔵野市民文化会館 小ホール

Reported by 稲岡邦弥

Photos by 林 喜代種

フランス・ヴァン・デル・フーヴェン(b)

小橋敦子(p)

1st set:

1.Black Ice(improvisation)/Blue in Green(M.Davis, B.Evans)

2.Peau Douce(Steve Swallow)

3.Ida Lupino(Carla Bley)

4.One I Could Have Loved(Gary McFarland)

5.Soul Eyes(Mal Waldron)/Luiza(Jobim)

6.Waltz for Debby(B.Evans)

2nd set:

7.Drifting Pedals(R.Towner)

8.Don’t Explain(Billie Holiday, Arthur Herzog Jr.)

9.Remember(S.Swallow)

10.Turnaound(Ornette Coleman)

11.Delft Blue(Kohasi)

12.Solitude(Duke Ellington)

Encore:

13.Smile(Chaplin)

久しぶりに良い音でアコースティック・ジャズを聴きたくなって横浜のカントリー・サイドから遠く武蔵野市まで足を延ばした。横浜に移るまでは20数年武蔵野に住んでいたのでどこよりも思い入れが強い。武蔵野市民文化会館は吉祥寺駅の北口から懐かしの関東バスに揺られて約10分。僕らが住んでいた頃は市役所があった場所ではないか。小ホールとはいえオルガンを据えているので天井が高い。適度な残響があってアコースティックは良さそうだ。

粒立ちが良く、しかも温もりを伴ったピアノ本来の音。スタインウェイはもう少し派手できらびやかな音も出せるのだろうが、これが小橋の音なのだろう。クラシックのピアニストが見たら仰天するような姿勢で、しかも流れに応じて右に左に体勢を変えながら、時には両腕を突っ張ったままで鍵盤を押さえる時さえ。小橋が一時期NYで師事していたピアニストのスティーヴ・キューンは、日本人がジャズをやることの懸念に対し、自分自身のヴォイシングを見つけるようにアドヴァイスしたという。ジャズはすぐれてパーソナルな音楽であり、人種に依存するものではない。ゆえに独自のヴォイシングさえ身に付ければ、ということだろう。ここでいうヴォイシングには、フレージング、ハーモニー、グルーヴはいうまでもなく、ピアノの音そのものも含まれるはずである。

一方のフーヴェンのベース。ガッツィでありながら、粘りと伸びがある。伸び(サステイン)はわずかのアンプが加味したものでもあるが。注目すべきはレスポンスの良さだ。フーヴェンの速いパッセージを瞬時にはじき出してみせる。フーヴェンの表情がすべてを物語っている。楽器だけではない、ホールのアコースティックに満足し切っているのだろう。隣に座ったセバスティアン・カプティーン(オランダから沖縄に移住したドラマーで、最近、小橋とのデュオ・アルバム『デュアルトーン』http://www.jazztokyo.com/five/five981.htmlをリリースした)から「あのベースはレイ・ブラウンが使っていたものなんだ。彼のサインが入っているはずだよ」と小声で耳打ちされる。そうか、それで納得。良いホールと良い楽器、両方手に入れられれば怖いものなしだ。

演奏の途中で小橋がコメントを挟む。クラシック専用のホールでPA無しで演奏する、つまり、客席で聞こえる音と同じ音をステージ上でも聴くのは初めてであること。天井が高くホールの残響がとても快適であること。「でもドラムには向かないんだ。困ったもんだよ」とセバスティアン。フーヴェンが楽器をとても気に入りいつもよりずっとランニングが多いこと。いわゆるゴンゴン来るというやつだ。

フーヴェンは「ヨーロピアン・ジャズ・トリオ」(EJT) の活動を通じて日本でもお馴染みのベーシスト。しかし、EJTのファンは当夜のフーヴェンを聴いて驚いたのではないか。あるいは、小橋=フーヴェンの第1作『アムステル・モーメンツ』のファンも。それほど当夜のふたりは奔放だった。お互いがお互いをインスパイアし合い、イマジネーションの赴くまま、自由に飛翔した。メロディがストレートに提示されないまま、その面影を宿したフレーズが予測のつかない展開をしていく場面もあった。ふたりのイマジネーションに乗って遊んでいた聴衆が我にかえったのはアンコールの<スマイル>。チャップリンのお馴染みのステップを思わせるようなユーモラスな音の運びに思わず手拍子を誘われ..。

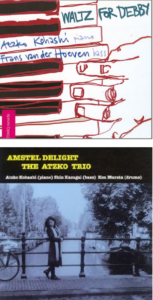

素晴らしい楽器と素晴らしい環境(ホール)を与えられたミュージシャンはそれらの相乗効果によって期待以上の結果を生む、即興を旨とするジャズならではの醍醐味である。もっとも、ミュージシャンにそれに即座に反応する優れた感受性が備わっていればこそ、だが。 デュオの2作目『Waltz for Debby』(TONIQ Records)が完成していたことを終演後に知った。当夜のレパートリーのほとんどは2作のCDから構成されていたことになる。これだけの演奏がふたりの3作目になることを期待したが録音はされていなかったという。“演奏された音楽は、終わると空中に消えてしまう。そして、それを2度と捕まえることはできない”小橋がCDのライナーに引用しているエリック・ドルフィーの有名な言葉である。(稲岡邦弥)

* 関連リンク;

http://www.jazztokyo.com/five/five756.html

http://www.jazztokyo.com/five/five981.html

初出:2013年7月