連載第15回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

text by シスコ・ブラッドリー (Cisco Bradley) and マーク・エドワーズ (Marc Edwards)

translated by 齊藤聡 (Akira Saito)

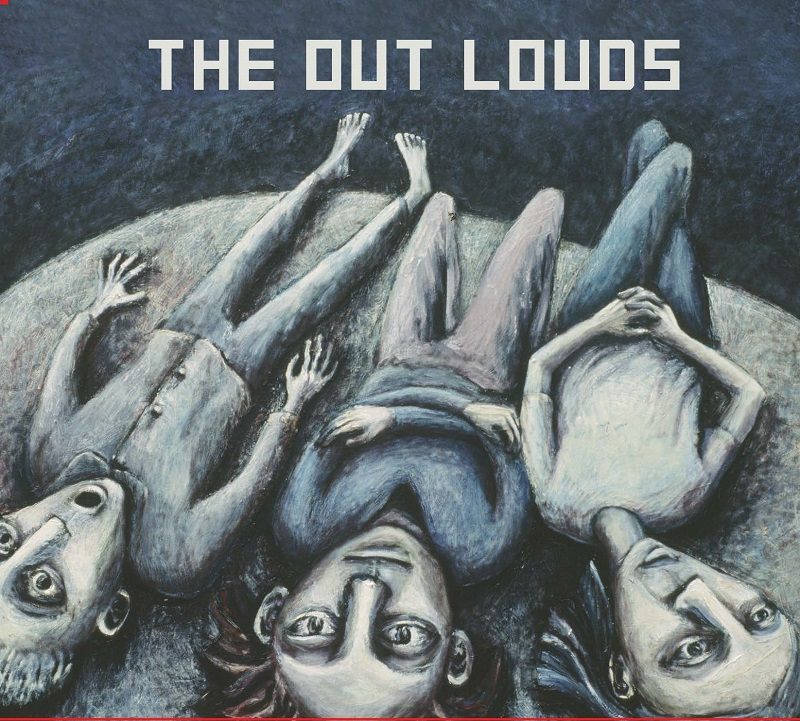

I. 『the Out Louds』(Relative Pitch, 2016)

『The Out Louds』は、メアリー・ハルヴァーソン Mary Halvorson(ギター)、ベン・ゴールドバーグ Ben Goldberg(クラリネット)、トマ・フジワラ Tomas Fujiwara(ドラムス)によるジョイント・ヴェンチャーである。本盤のプレイは3人とも印象的だ。各曲で繰り返し使われているアイデアは絞り込まれたものであり、とても面白い。「Starry Flakes」は、トマの優しいシンバルから始まる。彼のドラムスの間隙を、メアリーのよく鳴るギターのコードが埋めてゆく。1950年代にとてもポピュラーだったスタイルのギタープレイである。ベンのクラリネットは凄いエフェクトで浮上して、音楽の方向性を導く。最初は手探りだが、2-3分経つとグルーヴを見出し、彼らは演奏をさらに前へと進めてゆく。トマのドラミングが前面に出てきて、理知的に方向を主導する。コードに沿ったメアリーのアプローチは、ふたりにとってちょうどいい背景であり続ける。

「Trout-Lily」に入ると、まるでトニー・ウィリアムスのようなトマのリズムが彼自身の曲を導いてゆく。コードが次々に変更される。強烈にメロディックなベンのセンスが、前に待ち構えているものに怖気付かず、彼らを未知の海へと航行させる。トマのドラムスには、エド・ブラックウェルの影響も見出すことができる。彼のドラミングが、バンドを軌道に乗せて興奮を生み出す。メアリーのギターが、トマのプレイに丁寧に噛み合う。細分化されたラインでの速弾きを行うときに、そこかしこで融合するのである。そしてベンがメアリーに追従し、変則的なユニゾンを生み出す。これは、3人のミュージシャンが美しく生み出した、アクションのなかでの自発的な結節点である。

「False Goat’s-Beard」では、メアリーがメロディックなラインで支配し輝く。彼女のアプローチは曲ごとに異なり、ここでも、直前の曲とは全く違っている。ベンは蜜蜂が花から花へと飛び移るように、メアリーのコンセプトから出たり入ったりする。2分間のマークのあと、彼女のサウンドが変わり、懐かしいフォークギターへと移行する。トマは背後にいて、微妙に潜って本流にならぬように、最低限のサポートに徹している。オーソドックスではない彼のリズムにより、曲の中盤まで、ベンとメアリーとがメロディックなアプローチを自在に展開する。次第に、リズムが確固とした形を取り、マイルス・デイヴィスを想起させられてしまう。メアリーが離脱し、さらに演奏が自由なものとなる。トマのシンバル、タム、バスドラム、スネアの間には広い空間があり、ベンはそれに近寄り、離れてゆく。この演奏には終わりというものがないのであって、続いたり閉じたりするけれども、8分の間は自然に融合し、やめたければやめるという具合である。

「Obedience」はゆっくりと始まる。ベンはトマとともに背後にまわり、ほとんど聴きとれない音を立てる。この要素が曲のバックボーンとなる。リズムはそこかしこで微妙に変わり、スネアのドラムロール、そして不規則なバスドラムのビートへと移行する。ベンはクラリネットの演奏において、ドラマチックな緊張感を加えている。3:58に、メアリーがとてもダークなコードを使い、著しい効果を上げる。4:06には、彼女は本当にこのサウンドを花開かせる。とても印象的な展開だ。そしてトリオは伝統的な終わり方を選び、幕を引く。

「Preference」はメアリーの強烈なコードで始まり、デイヴィッド・ファースト David Firstのドローン的なロングトーンへと移る。トマはここでは長いドラムロールを披露する。あまり即興音楽ではなされないものであり、むしろクラシック音楽に近い。1:50から、メアリーは、魅力的でメロディックなコードのコンビネーションに、かなりの歪みも加えて演奏する。これが奏功してベンをさらに触発し、トマもよりソリッドなサポートを見せる。メアリーは一度離れるものの、また戻ってきて、またトリオに着火する。再び、フリージャズの探索のスタイルとなるわけで、これは筆者の好みだ。

「Old Blush」はコール&レスポンスのスタイルの曲だ。トマのドラミングはまるでマーチングバンド。ロックビートを放つものの、柔軟な形ゆえ別のものにしおおせている。彼とメアリーとのデュオは、お互いにまったく同じことをしないで並走しており、耳が貼りついてしまう。ベンは周りをふらついて聴いたり介入したり。

「Black Garlic」はメアリーのコード演奏からはじまる。ベンとトマは、彼女の共鳴し包み込むようなサウンドをサポートする。ついに、トマが短いドラムソロを取る。これが次の展開への兆しともなる。メアリーはフリージャズ的に入ってゆき、やがて伝統的なジャズへと移行するのだが、その一方で、トマも伝統的なジャズ・フィーリングを担保しつつも、オーソドックスではないフリーのスタイルを続ける。まるでビッグバンドやラージアンサンブルのようだ。

本盤はとても楽しい。最近、メアリーはメディアの注目を集めているが、それが正当だということを示したものだと言えよう。穏当なフリージャズを好む層にも受け入れられるだろう。メアリーのファンなら必聴である。

text by マーク・エドワーズ Marc Edwards

ドラマー。セシル・テイラー『Dark to Themselves』への参加により知られる。他にもチャールズ・ゲイル、ポール・フラハーティ、ウィーゼル・ウォルターらと共演。最近は自身のバンドSlipstream Time Travelで活動している。

II. マシュー・シップ Matthew Shippのレジデンシー(the Stone, 2016/7/16)

2016年7月16日(土)、Stoneにおける1週間のレジデンシーのなかで、マシュー・シップ Matthew Shippはふたつの完全即興トリオを組んだ。それぞれまったく異なる方向性のものであり、シップのインプロヴァイザーとしての幅広さを示すものとなった。シップは現代の最重要ピアニストのひとりだ。1980-90年代にはダウンタウン・シーンで傑出した活動を繰り広げ、現在も創造的な存在感は高い。これまでに60を超えるリーダー作を発表している。

ファーストセットでは、ベース奏者マイケル・ビシオ Michael Bisioと、ブルックリン生まれのヴィオラ奏者マット・マネリ Mat Maneriとをフィーチャーし、長い1曲において、冒険的・探索的な側面を見せた。彼らは最初の一音から音楽へと突入したが、セットの間は好奇心の感覚を保ち、お互いに追いかけ、出逢い、また抱擁もした。ビシオは超高速のラインとともに音楽の中心にいて、ずっとアンサンブルにエネルギーを与え、浮揚させた。このことにより、シップとマネリとが構造の外でプレイする自由を得て、再び内部を狙い、お互いに奇襲し、表面とエッジとで跳躍した。光り輝くピークから、わかっているとばかりに悠然と演奏するソロやデュオまで、ミュージシャン同士の寛容なバランスによってもたらされる多様性をもフィーチャーする音楽でもあった。音楽のかたちは常に変貌した。ビシオの巧いベースラインが、シップとマネリとを音楽の中心から外へと押し出して、断続的なピークに、またときには、ソロや静かなデュエットにも持っていった。それは、彼らが声を創出する際にミニマルたることの可能性や、アーティストとしてのヴィジョンを探索することにもなった。3人は、寄せては返す語りのテンションを進展させた。シップのプレイは、屹立し、また激しくもある技術によってこそ、繊細なものとなった。これが、羽のように軽い微分的なマネリの音と美的にマッチした。ビシオはと言えば、ロープのような中央の綱であって、その響きによってサウンドを浮揚させ、エネルギーを与えた。

セカンドセットでは、チャールズ・ウォーターズCharles Waters(リード)とアンドリュー・バーカー Andrew Barker(ドラムス)とがフィーチャーされた。ふたりとも1998年にアトランタから出てきて、それ以降ニューヨーク・シーンで活動している。このセットは長い1曲と短い2曲。すべてエネルギーに満ちて心を打つフリージャズだった。シップがしばしば中心にあって浮揚させるようなプレイによってペースを創り出し、バーカーとウォーターズとがエッジにてプレイした。ウォーターズはずっと手馴れたようにアルト、テナー、クラリネットを持ち替え、楽器それぞれに異なる美的な可能性をサウンドの要素として持ち込んだ。彼は、激しくエッジの効いた推進力と、クラシカルに美しくヴィブラートの効いたメロディーとの間をシームレスに移動する能力を持っており、それが、セットの間に音楽が進展する多くの美的な可能性を開いた。音楽がヒートアップすると、トリオは方針転換し、ピアノソロ、さらにアンビエントなシンバルワーク、空気に軽くキスするようなクラリネットを提示した。バーカーの才能は大したもので、音楽をリズムにて動揺させるとともに、アンサンブルを巧みに推進させた。同時に違う方向に進むこともあった。この変わった感覚が、アイデアもサプライズも進展させた。3人のプレイはお互いに協力的であり、そのことにより、必要とわかればソロもデュエットもできたのだった。同時に、トリオが一緒になって高みへ高みへと昇り始めると、彼らは協力しあい、エネルギーの最高到達点を目指すことを惜しまなかった。ある方向の探索が結実すると、しばしばシップのソロに立ち戻り、そしてシップはまた新しい方向を設定した。

text by シスコ・ブラッドリー

(Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/)

以上が、最新のニューヨーク・シーンである。

【翻訳】齊藤聡 Akira Saito

環境・エネルギー問題と海外事業のコンサルタント。著書に『新しい排出権』など。ブログ http://blog.goo.ne.jp/sightsong