Interview #284 森 智大(もり・ともひろ)

text by Kazune Hayata 早田和音

photo by Daichi Chohara

――約10年間にわたり、ジャズ・ドラマーとしてニューヨークで活動されていますが、ドラムを始めたきっかけは何ですか?

もともと両親が趣味でビートルズのコピーバンドをしており、音楽が常に身近にありました。両親のバンド練習の休憩中にドラムに触れたことが、ドラムを始めたきっかけです。ドラムはピアノやギターとは違い、叩けば音が出てリズムを刻むことができるシンプルな楽器です。両親によると、私は3歳から大人用のドラムセットで演奏していたそうです。気づけば叩いていたという感じで、始めた頃の記憶はほとんど残っていません。

――どのようにドラムを学ばれたのですか?

楽器を始めた当時は、周りにいたドラマーの演奏を見よう見まねで叩いていました。両親がドラムの叩き方をきちんと教えてくれようとしたのですが、幼い頃の僕はまったく言うことを聞かず、好き勝手に叩いていたらしいです(笑)。5歳からは音楽教室に通い、本格的にレッスンを受け始めました。

――すぐにジャズを演奏するようになったのですか?

いいえ、最初は両親がバンドで演奏していたビートルズやクイーンなどのロックを叩いていました。ジャズに興味を持ち始めたのは中学生の頃です。新しいドラムの先生がジャズを専門とするドラマーであったこと、そして同じピアノ教室に通っていた江﨑文武がジャズピアノに興味を持ち、一緒にジャズバンドを組むことになったのがきっかけでした。最初は彼が好きなビル・エヴァンスの曲を共に演奏していました。そうした経験を通じて徐々にジャズの音源を聴くようになり、アート・ブレイキーなどの名ジャズドラマーたちの音楽にも魅了されていきました。

――その後、森さんはバークリー音楽大学に進学されたそうですね。

はい、その通りです。私はジャズを始めてまもなく、「ジャズドラマーになりたい。ジャズの本場ニューヨークで活動したい。」という夢を抱くようになりました。その後、渡辺貞夫さんや小曽根真さん、上原ひろみさんなど、世界的な日本人ジャズミュージシャンたちがバークリー音楽大学を卒業したことを知り、その存在を強く意識するようになりました。高校2年生の時、バークリーのオーディションが日本国内で開催され、「とりあえず受けてみるか」という軽い気持ちで受験しました。結果は、奨学金を得て合格し、両親に相談の上、高校卒業後にバークリー音楽大学へ進学することを決意しました。

――卒業後はどのように?

2015年に卒業後、大林武司(p)さん、タミール・シュマーリング(b)、ウェイン・タッカー(tp)、ブラクストン・クック(as)らと共に1stリーダー・アルバム『Grand Slam』を制作し、活動拠点をニューヨークへ移しました。ニューヨークでの最初の1年間は、多くのミュージシャンが仕事不足に悩みますが、アルバム制作がきっかけで日本で大きな仕事が舞い込んだり、同年にはアルバムリリースツアーを日本で行ったりするなど、予想外に忙しい日々を送りました。1年目としては順調なスタートを切ることができたと思います。

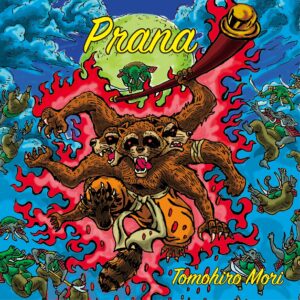

――そして今年、3枚目のアルバム『Prana』を発表されます。音源を聴かせていただきましたが、全9曲中の5曲にはストリングス・カルテットも入っています。ストレートアヘッドなビバップもあれば、ストリングスもあり、とても振り幅の広い、楽しいアルバムに仕上がっていますね。

ありがとうございます。今回、アルバムの制作とリリースツアーを行うにあたり、特にこの二つのことを意識しま した。まず一つ目は「すごくジャズ」の部分です。ジャズミュージシャンであれば必ず通る基本的なスタイルであるビバップで、どこまで表現できるのかに焦点を当てました。ビバップはとてもシンプルで、リードシートと呼ばれる1〜3ページの楽譜だけで1曲を演奏します。そのシンプルな素材で勝負し、ジャズの魅力をさらにみなさんに伝えたいと思っています。二つ目は「脱ジャズ」の部分です。ドラマーによる作曲、ストリングスアレンジ、また、誰もやらないような企画など、自分にしかできない表現を模索しました。固定観念を破り、「ジャズミュージシャンとしてこうでないといけない」という考え方から解放され、ジャズを通じてもっと自由に自分を表現したいと考えました。これら二つの要素を融合させたものが私のジャズミュージシャンとしての未来を切り拓く鍵だと信じています。

――ストリングスを入れることにした経緯や背景について教えてください。

コロナ禍で、国の補助金を活用し、作編曲家の秩父英里さんと協力しながら彼女のラージアンサンブルの公演を行い、私も実際に彼女の音楽を演奏しました。大編成での演奏に魅力を感じた経験と、ストリングスを使った他の企画に参加したことがきっかけで、ストリングスがビバップの可能性を広げてくれるのではないかと思うようになりました。ストリングスアレンジについては、秩父さんのような専門の方に依頼するという考えもあったのですが、自分の曲のことは、自分が一番知っていますし、ストリングスも書ける日本人ジャズドラマーを私は知らないので、誰もやっていないことにチャレンジした方が面白いだろうなと思いました。アレンジについてはまったくと言っていいほど経験がありませんでしたが、10代の頃にジュニアオーケストラに入っていたので、弦楽器には少し馴染みがありましたし、今まで素晴らしいミュージシャンたちが私の曲を演奏してくれて、その音が頭に残っているので、記憶や感覚を頼りにアレンジを書きました。そして書いたアレンジを作編曲家の挟間美帆さんに見ていただき、様々なアドバイスをいただきました。

撮影:Yu Sasaki

――ジャズバンドには、寺久保エレナ(as, fl)さんやベニー・ベナック・Ⅲ(tp, vo)さんなど、豪華なメンバーが参加していますが、その人選はどのようになさったのですか?

「ビバップでどこまで表現できるか」という軸でアルバム制作を考えていたため、ビバップに特化したミュージシャンに声を掛けました。全員が10年以上一緒に演奏してきた経験豊富なメンバーです。また、今回初参戦のベーシストについては、もともと、この企画に2022年のツアーメンバーのベーシストをレコーディングに誘っていたのですが、彼が参加できなくなったためメンバーに代役について相談したところ全員から「ラッセルでしょ!」と推薦してもらいました。協調性のある演奏だけでなく、時には型にはまらず常識を壊すような斬新な演奏が彼の持ち味です。

撮影:Ryan Streber

――今後の活動目標や将来的なイメージなどはお持ちですか?

プレイヤーとしては、まだまだ成長の余地があると感じており、ニューヨークの競争の激しい音楽シーンで成功するためには、さらに技術を磨く必要があると考えています。「ニューヨーク在住のドラマー」ではなく、「ニューヨークのジャズシーンで必要とされるドラマー」になるのが直近の目標です。また、アーティストとしては、楽曲を制作し、自分自身の音楽をさらに発信していきたいです。そしてプロデューサーとしては、「ニューヨークと日本をつなぐ存在」になりたいと思っています。

――「ニューヨークと日本をつなぐ存在とは?

ニューヨークには、世界的な知名度がなくても、素晴らしいミュージシャンが多く存在します。今までブルーノートなどの有名なジャズクラブで演奏したことのない、アメリカ国内でしか聴くことのできないミュージシャンや、これから世界的に注目されるであろうミュージシャンを、日本の皆さまに紹介し、ニューヨークのジャズシーンをより身近に感じていただきたいです。これは、ニューヨークに身を置き、ドラマーとして勝負している私だからこその使命だと思っています。

Prana、森智大、寺久保エレナ、ベニー・ベナック・Ⅲ、山中ミキ、ラッセル・ホール、亀井友莉、林周雅、三品芽生、村岡苑子、小川慶太