ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #41 Miles Davis <’Round Midnight>

今回は色々と謎の多いモンクの名曲、<ラウンド・ミッドナイト>に挑戦する。これほど色々なバージョンが出回っていて、しかも本人のオリジナル・バージョンがスタンダード化していない曲も珍しいばかりでなく、タイトルも<ラウンド・ミッドナイト>と<ラウンド・アバウト・ミッドナイト>と二つあることも謎だ。因みにWikipediaなどはマイルスが<ラウンド・ミッドナイト>を含むコロンビアのデビュー作のタイトルを『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』にしたことから誤用が発生しているとしているが、これは完璧な間違いである。なぜなら<ラウンド・アバウト・ミッドナイト>というタイトルはマイルスのアルバム以前にすでに使われているからである。

それにしてもこの曲は言葉で言い尽くせないほど美しく完璧だ。マイルスが長い間好んで演奏したのがよくわかる。最も多く録音されたスタンダードと言われ、その数は1,500近いそうだ。そして1993年には曲としてGrammy Hall of Fameを受賞している。つまり永遠に残されるべき曲と認定されたことになる。

タイトル

年譜にしてみる

| 年号 | アーティスト | アルバム | タイトル | 詳細 |

| 1936 | Thelonious Monk | 原曲作曲(推定)– モンク当時19歳 | ||

| 1940〜1941 | Thelonious Monk | |||

| 1944 | Thelonious Monk | <ラウンド・アバウト・ミッドナイト> | 著作権登録(モンク自身による歌詞を含む) | |

| 1944 | Cootie Williams | 『Cootie Williams And His Orchestra 1941-1944』 | <ラウンド・ミッドナイト> | この曲の初レコーディング(YouTube→) |

| 1944 | Bernie Hanighen | <ラウンド・ミッドナイト> | Bernie Hanighenによる現在一般に知られる歌詞の著作権登録 | |

| 1945 | Coleman Hawkins | 『“Hawk’s Variations,” Parts 1 and 2』 | <Hawk’s Variations Parts 2> | ソロ演奏(YouTube→) |

| 1946 | Dizzy Gillespie | Dizzy Gillespie All-Stars | <ラウンド・アバウト・ミッドナイト> | ディジーのコンボによるこの曲の有名なイントロとタグ(ヘッド後エンディングに導くセクション)が登場(YouTube→) |

| 1947 | Thelonious Monk | 『Genius of Modern Music: Volume 1』 | <ラウンド・ミッドナイト> | モンク本人による初レコーディング |

| 1948 | Dizzy Gillespie | 『Paris, Salle Pleyel, 28 Février 1948』 | <ラウンド・アバウト・ミッドナイト> | ディジーのオーケストラとしてのこの曲の初録音(YouTube→) |

| 1957 | Thelonious Monk | Thelonious Himself | <ラウンド・ミッドナイト> | ソロピアノ |

| 1957 | Miles Davis | 『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』 | <ラウンド・ミッドナイト> | 前年ニューポート・ジャズフェスでこの曲を演奏したマイルスを聴いた名プロデューサー、ジョージ・アバキャンに熱望され、マイルス、コロンビアに移籍 |

注1:チャーリー・パーカーやバド・パウエルの演奏記録は、ディジー関連として省略した。

注2:Cootie Williams(クーティー・ウィリアムス)の名が作曲にクレジットされているのを目にするが、そのような事実は確認できなかった。最初に録音したということが誤解を招いたと思われる。

つまり、「アバウト」はモンク本人の意思で挿入された単語であったことが判明し、そしてモンク本人が気分で両方使っていたことが混乱の原因なのだと思う。もちろんこの事実をマイルスは知っていたに違いない。Miles Davis Wayの式典の席でのモンクの息子、T.S. Monkによる回想では、マイルスはモンクの家を毎朝のように訪れ、モンクが起きてくるのを待ち構えて質問責めにしたそうだ。T.S.は、静かに身動きもせず毎朝リビングルームでじっと待つマイルスの姿が忘れられないと語っていた。

気になる<ラウンド・ミッドナイト>と<ラウンド・アバウト・ミッドナイト>との言葉の意味の違いだが、アメリカ人数人に聞いてみたところ、「アバウト」を入れた方がもっと時間の指定がうやむやになる程度で、大した違いはないらしい。一つ面白い意見があった。「アバウト」を入れて同じことを長く説明することで南部の田舎の方言を想像させるということだ。ノースキャロライナの田舎で生まれたモンク、ということなのかも知れない。

曲の特異性

この曲の特異性は、まずE♭メジャーの曲であるのに、ブリッジを除くそれぞれのセクションの最後1小節以外はすべてE♭マイナーの調性であるということだ。筆者が知る限り世の中に出回っている譜面はすべてこの意図を誤解している。つまり、この曲はE♭マイナーで、それぞれのセクションの最後にメジャーコードを置き、モーダル・インターチェンジ(楽典では同主調)の技法を使用していると解釈されているようだが、実は逆で、E♭メジャーの曲に対して、その90%をモーダル・インターチェンジであるE♭マイナーで書いたものなのだ。モンクは毎晩自分のギグに飛び入りが入るのを嫌った。そして飛び入りにこの曲はE♭メジャーだと伝え困らせるのが目的だったと言う。実際、モンクが19歳の時に書いたこの曲の原曲はもともとCマイナーだったと語り継がれており、また、後日E♭になってからは、譜面の調号の♭は6個ではなく3個であったと語り継がれている。これについて何か記事があれば良いのだが、残念ながら検索できなかった。筆者にこの事実を教えてくれたのは、現代音楽作曲家で知られる故トム・マッキンレーだった。彼はかなり過激なジャズ・ピアノも演奏し、モンクのスタイルも完璧にマスターしていた。30年ほど前筆者は幸運にも彼のコンボにしばらく在籍していた。

この曲のもう一つの特異性は、これほど有名なこの曲のコード進行には数多くのバージョンがあり、どれを基準にしたら良いのか判断しづらいのでジャムセッションに非常に不適格であることだ。ジャズのスタンダードの多くは誰かが録音をトランスクライブして出版されているわけだが、なぜかモンク本人の演奏したコード進行が一般に普及していない。これが不思議でしようがない。この曲はミュージカルなどが元になった他のジャズのスタンダードと違って、モンクによってジャズのレパートリーとして作曲された作品なのに、だ。

<ラウンド・ミッドナイト>の謎

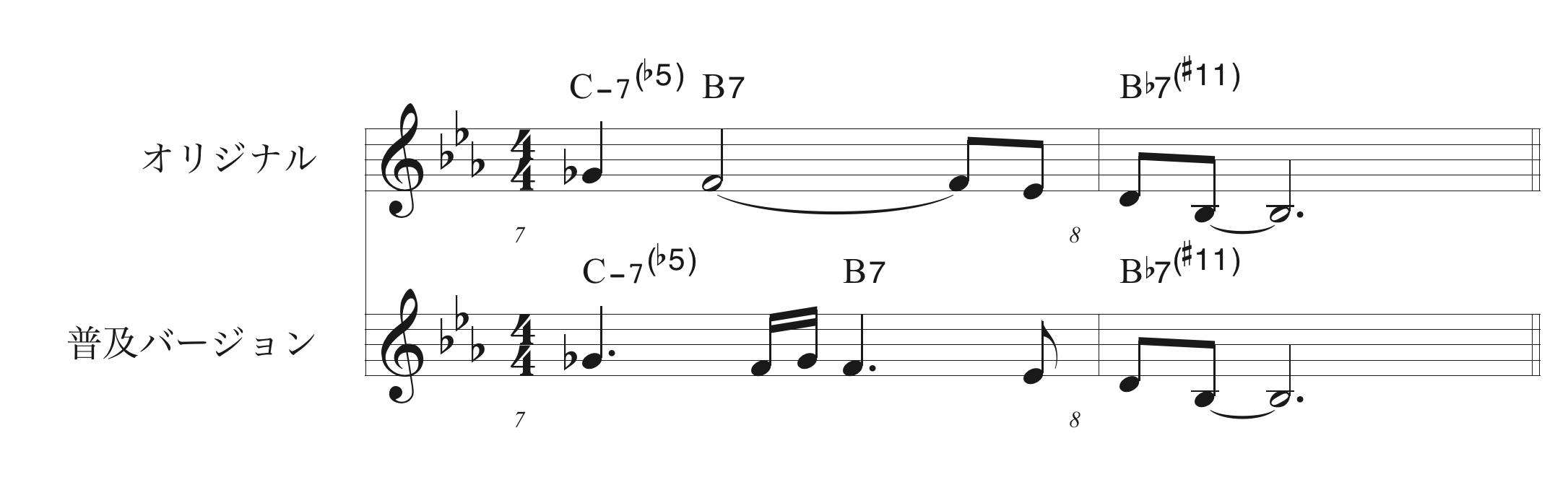

コード進行を見る前に、メロディで決定的な不明点がある。7小節目だ。

このオリジナルのメロディは、数々のモンク自身の録音で確認した。また、ディジーのオーケストラやクーティー・ウィリアムスの、モンクの初録音以前の録音とも一致する。当然マイルスも、だ。では一体誰がメロディを変えたのであろうか。限りある時間で片っ端から聴きまくって発見したのは、June Christy(ジューン・クリスティ)が1956年に録音したもの(YouTubeリンク→)が現在一般化したメロディになっている。それ以前で見つからないことから、これが最初ではないかと推察する。つまり、歌詞に合わせるためにメロディが変更されたということだろう。それにしても歌詞の著作権登録がされてから12年もそのレコーディングがなかったという事実も謎だ。—と、ここまで書いていて、問い合わせてあったワシントンDCの国立図書館から返事が来た。最初のボーカル録音は1949年のJackie Paris(ジャッキー・パリス)によるものらしい。YouTubeで確認したが(リンク→)、ここでのメロディは他のどれとも違っていたので、やはり普及版メロディはジューン・クリスティのヒットからではないかと思う。なぜこんなにもオリジナルではないバージョンが普及したのか、これもかなり謎だ。なにせディジーなどはオリジナルを熟知しているのに、後年は普及版のメロディを演奏している。

ついでにコード進行だが、この1小節前、6小節目のディジーがオーケストラアレンジで使用したG♭- G7 – A♭7 と、ブリッジ最後の2小節での拡張 II – V 、どちらもモンクのオリジナルにはなく、これはディジーがアレンジに使って一般に普及したものだ。

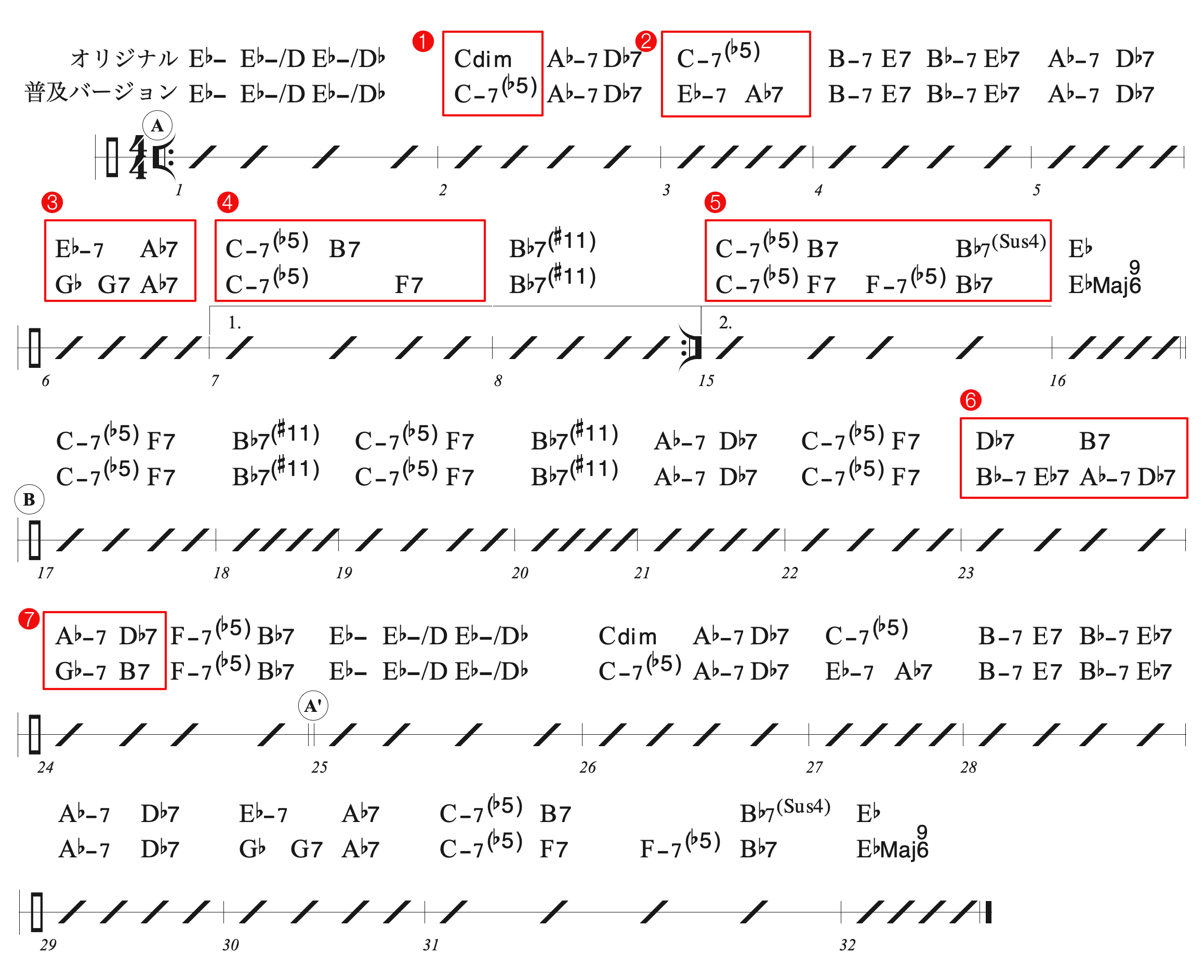

モンクの数々の録音から彼の意図するコード進行は意外とはっきり固定されている。筆者は『Genius of Modern Music: Volume 1』、『Thelonious Himself』、『Monk’s Blues』をトランスクライブしてみて、イントロ以外は一貫したコード進行であると確信した。一般に普及しているコード進行と比較してみた。

- モンクはLocrianコードのC-7 (♭5) ではなく、ディミニッシュ・コードを弾いている。どの録音でも、だ。マイナー・セブン♭5をハーフ・ディミニッシュと呼ぶ習慣もあるが、これは理論的に正しくない。コードネームとコードスケールは相対関係にあり、Locrianコードとディミニッシュコードとではまず機能が違う。ディミニッシュコードはトライトーン2つから成り立っている解決コードだからだ。だからコードスケールに大きな違いが出る。ここでモンクが弾いているCdimコードはFunctional Diminished Chord(機能和声ディミニッシュ)であり、#IV dimの機能を持っている。つまりE♭マイナーの平行調であるG♭の、ドミナントに当たるD♭7に解決する#IV dimだ。それに対しLocrianコードはダイアトニック第7和音で、解決する機能を持っていない。ただし、このあと頻繁に出るC-7 (♭5) はセカンダリードミナント(楽典ではドッペルドミナント)に当たる、つまりB♭7に向かうF7の4度下のマイナーコード(Related Minorと呼ぶ)ので、Locrianコードとして扱われる。ここでコード表記が違うとインプロをする時に使用する音程が違って来ることを図で表示する。ディミニッシュコードにはメジャー7という特異なテンションが発生することに注意。

スケールの違い - ここの変更点は非常に興味深い。普及バージョンでは前後関係から自然に、平行調であるG♭のセカンダリードミナントが置かれ、明るいサウンドになるように書かれているが、それに反しモンクのオリジナルは、2小節目後半で明るくして3小節目で再び暗く落としている。そして後述するマイルスのアレンジもこのモンクの意志を継いでいる。誰だかわからないがオリジナルを変更した者は、「わたしは日が暮れるまでは大丈夫なのよ」という歌詞の部分だから明るくしたかったのかも知れない。

- ここの変更はもったいない。モンクのオリジナルは1度マイナーから4度7thというオシャレにブルージーな進行なのに、単純に平行調のG♭とその2度7thコードという進行だ。但しスケール音に違いが出る。後者はDナチュラルを含むので前後関係が不自然になるのに対し、モンクのオリジナルは素敵にブルースフレーズを楽しめる。ちなみにこの変更はディジーのアレンジからではないかと思う。

- この部分が前述のメロディ変更部分だ。モンクは2拍目にガンっとB7を弾いており、かなり特徴的な部分なのに、普及バージョンではそれが変更されているのが残念でしようがない。

- ここでも(4)同様、2拍目のB7が不採用になっている。特に興味深いのがオリジナル4拍目のサスコードだ。そしてそこのメロディの音程も普及バージョンのDと違いオリジナルはE♭なのだ。

- モンクのオリジナルのD♭7は平行調のドミナント、B7(C♭7)はブルージーな4度7thなのだが、ここでもこのブルージーなパッセージが変更されて、単に次の小節につなぐ全音下降進行になっている。何故これだけブルージーなパッセージが排除されてしまったのだろうか、謎だ。

- オリジナルは平行調の II-V に続き、[A] に戻るためのマイナー II -V という、巧みなムードチェンジを図る進行なのに、普及バージョンは前の小節に続く全音下降形進行で、それはそれで曲のモチーフとなっているのかも知れないが、どうしてもモンクの意思に背いているような気がしてならない。

イントロとインターリュード(間奏)

この曲の有名なイントロもインターリュードもディジーの作だ。モンクはそれを気に入って自分の演奏にも取り入れたほどだ。但しA-7 (♭5) – D7 (♭9) – G-7 (♭5) – C7 (♭9) – F-7 (♭5) – B♭7 (♭9) のあとメロディーに入る前の2小節は色々で、ディジーはソロブレイク、モンクは拡張ドミナントの循環、そしてマイルスは素敵にかっこいいバージョンを産み出した。但しほとんどの出版物で見られるポリコード(俗に分数コード)であるE♭分のD(D Triad on E♭Triad)という記述は間違いである。なぜならDの5音であるAがボイシングに含まれていないからだ。蛇足になるがポリコードというのは特殊な記述で、主な使用目的はビッグバンドのアレンジなどで作編曲者がコード楽器奏者に勝手にテンションを弾かれては困る場合に使うのであって、リードシートに使われるべき記述ではない。話はそれたが、ここでの正しいコードはG- (Maj7)/E♭であり、ポリコードではなくハイブリッドコードである。そして正しく記述することによって初めて使用スケールはGハーモニックマイナースケールと判明するわけで、DオンEというポリコード表記だったら何のスケールを使用するのか瞬時に判断できないということに注意を置いて頂きたい。

ヘッド(テーマ)の後ソロセクションに入る前の部分であるインターリュードは、マイルスが好んで使用したシャウトするインターリュードだが、ディジーは元々この曲のイントロとして書いたものだ(前述のA-7 (♭5) から始まる現在汎用されているイントロは元々は<I Can’t Get Started>からメドレーにするためにディジーが書いた間奏をモンクがイントロに採用した)。ディジーのオリジナルのB♭7に対しマイルスはF-7/B♭としてサスコードのサウンドを出して新鮮な響きにしている。このボイシングはハービー・ハンコックの匂いがプンプンするので、ひょっとしたらこれはハービーのアイデアであったのかも知れない。

マイルスバージョン

筆者がジャズを勉強し始めた時にトランスクライブしたこの曲はWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)のオルガントリオの演奏だった。そのソロは完璧で、未だに全て歌える。ともかくウェスのトランスクライブはかなりの量でやった。なにせ彼のソロは完璧に美しく、そのグルーヴ感は至高だからだ。それに反して筆者はマイルスのトランスクライブをほとんどしない。筆者にとってそれは神の声だからだ。物理的に分析すれば、特にミュートでのイントネーション(日本語でピッチ)は高めで、リップミスも少なくない。だがあの音色はこの世のものとは思えないものなのだ。そして彼のタイム感を真似して演奏しても下手くそにしか聞こえない。なぜあの演奏が万人の心に響くのか、分析しても意味がないのである。今回はその自分のポリシーを曲げてトランスクライブしてみた。案の定頭が痛くなった。コードスケールと喧嘩する音は吹いているは、タイムはレイドバックというより遅れている。それなのに聴いていると涙が出るほど素晴らしい。だからこそこのアルバムが未だに名盤として聴衆を魅了し続ける。

マイルスは最初の8小節でメロディを吹き、9小節目からインプロに入る、そこから採譜してみた。

(x)で示した音は理論的に説明のつかない音だ。それと、括弧付きの番号はコードトーン以外のテンションになれない音であるスケール音、つまりアボイド音だ。アボイドの定義は以下の通り。

- 始めない

- 延ばさない

- 止まらない

- 飛ばない

つまり上記の行為をすれば必ずコードと喧嘩して間違って聞こえるということだ。10小節目(譜面2小節目)ダウンビートのD♭などがそうだ。実は筆者の大好きなウェス・モンゴメリーのこの曲の録音では、この喧嘩する箇所が2箇所もある。この曲はそれほど繊細と言っていいと思う。ところがマイルスが吹けばそんな喧嘩する音など全く気にならないのはなぜだ。やはり筆者にとってマイルスを分析しようなどという行為は無駄のような気がする。

しかし折角の機会なので、このトランスクライブから何かを学ぶ試みをしよう。ジャズのインプロでタイム感の次にもっとも大切なのは、それぞれのコードの特徴が出るようにラインを作って行くことで、そうでないとめちゃくちゃ適当に音を暗中模索しているように聴こえる。だからアウトする時でも頭の中で自分なりのコード進行を瞬時に構築して進む必要がある。レスター・ヤングもマイルスもこれを完璧に超越した次元にいた。筆者の師、故ジョージ・ラッセルはこれをスーパー・バーティカル・アプローチと定義していた。採譜をご覧頂きたい。ラインがコード進行と全く関係ないように独立して完璧な美しさを維持している。分析してみるとテンション(Tで示された番号)がある一定の法則のもとに多用されていると同時に、コードのキャラクターを決定する第3音が錨のように散りばめられている。こういうラインを流れるように生み出すマイルスを天才と言うのだ。

もう一つ、26小節目の喧嘩する音が多いラインがなぜ間違いに聞こえないのか。これはマイルスがそこで鳴っているコードとは別に、完璧に他のコードが聞こえるラインを作り上げているからだ。このマイルスのラインから聞こえるハーモニーはA♭Mixo #11コードだ(これをC Super Locrianと呼ぶ理論書もあるが、そう呼ぶ理論的説明がされた文献を筆者は見たことがない。繰り返すようだが、コードネームと使用スケールはその相互関係が明白である必要があるのだ。でなければインプロする奏者にとって初見での音選びが困難になる)。

それはさておき、こんなあまり役に立たない採譜など見ずに、ぜひマイルスの心を打つ演奏にシビれて頂きたいと思う。そして、この録音でのコルトレーン、音の選び方はそれほど特筆するようなものではないが、その歌い方がともかくすごい。すごいとしか説明しようがないので、是非お聴き頂きたい。

ディジー・ギレスピ, ハービー・ハンコックHerbie Hancock, Jackie Paris, ジャッキー・パリス, マイルス, コールマン・ホーキンス, Coleman Hawkins, クーティー・ウィリアムス, Cootie Williams, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, ウエス・モンゴメリー, Wes Montgomery, ディジー・ガレスピー, john coltrane, セロニアス・モンク, ジョン・コルトレーン, マイルス・デイヴィス, Miles Davis