風巻 隆 「風を歩くから」 #34「冬の花火~スタジオ200」

text by Takashi Kazamaki 風巻 隆

初めてニューヨークへ行った1984年と、初めてヨーロッパへ行った1988年の暮れに、「冬の花火」という5時間の即興演奏のライブを行ったことがある。ゲストを次々と変えながら、45分程のセットを5回行い、その全部でボクが演奏するというもの。84年の1回目は、その頃の交友関係といったものを反映した人選になり、ちょうどミニコミ「ORT」が東京の音楽シーンを盛り上げていた2回目は、それまで共演したこともないようなゲストにも参加してもらって、東京の即興音楽シーンを俯瞰するようなミニ・フェスティバルになっていた。会場はどちらも、明大前のキッド・アイラック・ホールだった。

84年のファーストセットのゲストはダンスの<いとう貴子>。舞踏というよりは独自のパフォーマンスに近い身体表現で、まだ若いのに老女のように振舞うことができる稀有のダンサー。その年の4月には新大久保の「カサ・アルティスタ」で大胡美智子、原田修三郎らと一緒に公演を行ったし、7月の福島・土湯温泉での「パフォーマンス&シンポジウム フェスティバル」にも参加、その飄々とした振舞いや、誰かに憑依したかのような仕草で、観る者の心に入り込んでいった。

2番手は<鈴木健雄>。カセットテープやコンタクトマイクを使ってハウリングやテープループを使い、おそらく本人も予測不能な音の中にいて、自己表現といったものから遠く離れたところで音楽を作っていく。もし彼が、もう少し自分をプロデュースする力を持っていたら、現代音楽シーンの中で自分の居場所を見つけられたかもしれないけれど、彼のシャイな性格がその可能性を摘んでいる。ただ、上昇志向の無さが彼の良さなのだろうし、多くの友人達からも慕われている。

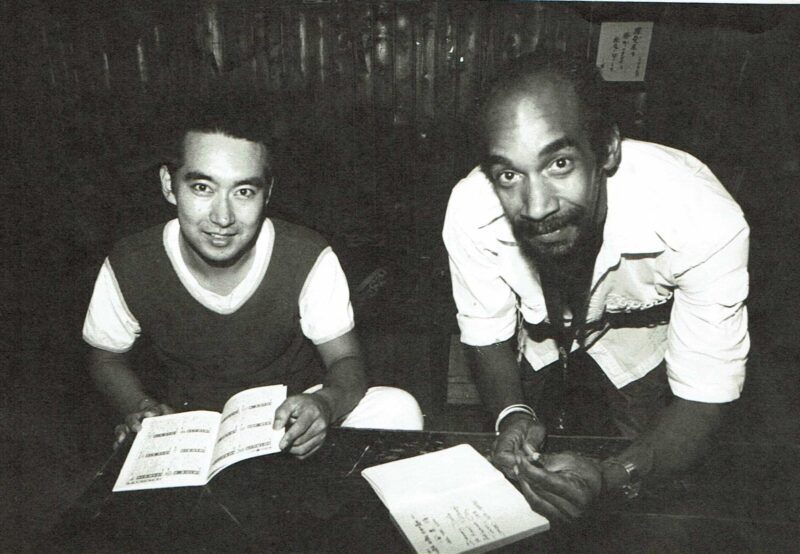

3番手はご存じ、<ダニー・デイビス>。その年に家族と共に来日し、東京郊外の秋川に住んでいた。ダニーさんとも土湯温泉のフェスティバルで出会い、キッド・アイラックでの「音の交差点」シリーズの第一回にも出演してもらっていた。鋭角的に切り込んでいくアルトサックスのフレージングやリリカルなフルート、また時折見せる人懐こい笑顔は、ジャズというものを「どこか遠いところにある特別なもの」ではなく、等身大の音楽でとても親しみのある近しいものにしてくれた。

4番手は<向井千恵>。二胡という中国の胡弓を使い、その伝統的な奏法からは全く離れて、自己の内側にあるゆったりとしたリズムに乗って即興演奏を行っていく唯一無二の演奏家。彼女と82年に鶴巻温泉「すとれんじふるうつ」で行ったデュオのライブから、ボクはLP『風を歩く』を自主製作でリリースした。昨今は「PERSPECTIVE EMOTION」という即興表現のワークショップを主宰して、多くの若いミュージシャンやパフォーマーに表現や出会いの機会を作り上げている。

最後は<霜田誠二>。自作詩の朗読や、「うんこのおまんじゅう」といった歌の朗唱、そして既成のダンスや舞踏といった概念では括られない身体表現を使ったそのパフォーマンスは即興性をまとっていたので、Vedda Music Workshopに参加したり、鈴木健雄発案の「10ミニッツ・ソロ・インプロヴィゼーション・フェスティバル」を企画したり、Veddaを関西や長野へのツアーへ誘った。ボクと二人でツアーもしたし、養護学校で子供達と一緒に不思議な時間を一緒に作ったりもした。

これらの個性豊かなゲストに支えられるように、「冬の花火」は、淡々と進んで行った。ニューヨークで感じたことや、そこで体験したことがこのライブに必ずしも投影されたわけではないけれど、ダニーさんと一緒に音楽を作っていける予感のようなものはそこで感じていた。それまでは、どちらかと言えば「音楽なんてクソくらえ」といったスタンスで即興をしていたのだけれど、ダニーさんと出会ったことで、どういう音楽を作っていったらいいんだろうという風に考え始めていた。88年、西ドイツからLPをリリースし、初めてのヨーロッパツアーから帰った「冬の花火」は、初回からは様変わりしていた。

このときのファーストセットのゲストは<大友良英+イム・スウン>。当時、二人は「No Problem」というノイズユニットとして活動したり、三上寛のバックバンドをかってでたりといった破天荒な活動をしていた。大友さんのターンテイブルやギター、イムさんのジャンクドラムとサックスには、音楽への「イビツな愛」といった摩訶不思議な感覚がある。「カッコいいことはカッコ悪い、カッコ悪いことがカッコいい…。」大友さんと一緒に演奏するのは、たしかこの時が初めてのことだった。

2番手は<しばてつ+渡辺由美子>。ピアニカのしばさんとは、その年の7月に彼の企画で、大倉山記念館ホールでデュオのコンサートをしたこともある。ピアノの渡辺さんはそのときが初の共演。二人とも、当時荻窪にあったグッドマンというライブスペースで活動していた。当初、やはりグッドマンで活動していた牧野譲の出演が予定されていたのだけれど体調不良もあって渡辺さんに替わってもらったのだけれど、そうしたつけ焼き刃がそのまま表に出たセッションだった。

3番手は<篠田昌已+黒田京子>。二人は「機械仕掛けのブレヒト」というユニットやデュオでも共演を重ね、ジャズという枠にとらわれない同時代的な音楽を指向していることに共感を覚えていた。本番直前に、♪トランブーラン、椰子の木陰♪と、ピアノの黒田さんの力の抜けた歌から始まり、一挙にドフリーに展開するというアイデアをサックスの篠田さんが出し、ジャズや歌がからまる何でもありの演奏を繰り広げていった。これが、篠田さんと演奏する最後の機会だった。

4番手は<早坂紗知+佐藤通弘>。サックスの早坂さん、津軽三味線の佐藤さんともにこのときが初共演だった。早坂さんにはこの年の夏、ジーナ・パーキンスらが来日した際に、「スタジオ200」でのコンサートに参加してもらった。佐藤さんとは前年ニューヨークで行われた「ジャパンウィーク」といったフェスティバルでお会いしていた。このトリオでは、各自がソロで演奏をはじめ、あとの二人がその音世界に合わせていくという方法をとり、より構成的な演奏を築いていった。

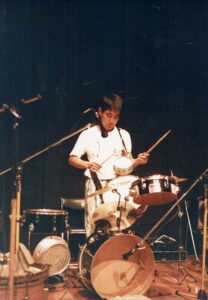

最後は<大熊ワタル>。ルナパーク・アンサンブルやコンタンポラン・オーケストラでの共演はそれまであったけれど、彼と即興で演奏するのは、この時がたぶん初めてだった。クラリネットでフリークトーンを出したり、ピアノを弾きながらわめきだしたり、いくつもの楽器や声を使ってユーモアやフェイクを前面に出していくその演奏は、予定調和といったものから離れて音を変幻自在に展開していく。ボクもまた、わかりやすいリズムや変わった音色で、その音に応えていった。

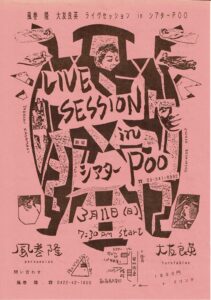

ターンテイブルの大友さんクラリネットの大熊さんとは、その後何回かトリオでライブを続けた。会場として使ったのは新宿・南口の「シアターpoo」というライブスペース。さほど広くはないけれど、アンプや音響の設備を自分達で自由に使うことができ、気楽にライブができる場所だ。明大前の「キッド・アイラック」では、ソロや梅津さんとのデュオなど、アコースティックな音を聞かせるコンサートを今まで通り続けていたけれど、さまざまな機材を駆使する二人とは「シアターpoo」はやりやすかったし、何より新宿・南口から徒歩3分というロケーションは魅力的で新しいことができる予感がしていた。

ターンテイブルの大友さんクラリネットの大熊さんとは、その後何回かトリオでライブを続けた。会場として使ったのは新宿・南口の「シアターpoo」というライブスペース。さほど広くはないけれど、アンプや音響の設備を自分達で自由に使うことができ、気楽にライブができる場所だ。明大前の「キッド・アイラック」では、ソロや梅津さんとのデュオなど、アコースティックな音を聞かせるコンサートを今まで通り続けていたけれど、さまざまな機材を駆使する二人とは「シアターpoo」はやりやすかったし、何より新宿・南口から徒歩3分というロケーションは魅力的で新しいことができる予感がしていた。

カーレ・ラールとのツアーと、舞踏の徳田ガンさんとのツアーが続いた90年の秋、ツアーへ行く直前の9月30日と、ツアーから帰ってきた12月25日に、大友+大熊+風巻のトリオのライブをともに新宿「シアターpoo」で行った。春にニューヨークでカーレ・ラールとともに、エリオット・シャープ、クリスチャン・マークレイ、トム・コラ、ニック・ディドコフスキー、ポール・ハスキンをゲストにレコーディング・セッションを行い、秋にはドイツのEAR-RATIONALレコードから CD『RETURN TO STREET LEVEL』をリリースした、そんな頃。このトリオは、ニューヨークの音楽シーンを意識した試みでもあった。

89年6月、ボクが企画した「MOCK」という奇想天外の公演のリハで、大友良英らのミュージシャンに不安が広がり、パフォーマンスへの抵抗感もあったようで、そうした心情を察知したゲストのジョン・ゾーンが、何人かのミュージシャンを誘って開演前に「メシ行こうぜ!」と誘って会場を出て行ったことがある。そこでどんな話がなされたのかはわからないけれど、「オレたちはさあ、やりたいことをやればいいのよ。嫌な音を出すヤツがいたら、アンプの電源抜いちゃえばいいんだからさあ、今日の公演は基本何でもありだとオレは思うよ…。」とでも言ったのだろう。その後、彼はジョン・ゾーンやクリスチャン・マークレイと東京で共演するなど、ニューヨーク・ダウンタウンの音楽シーンとリンクする活動を展開していく。

大熊ワタルは、88年、89年と来日したトム・コラとともに、盟友の篠田昌已や、ルナパークのメンバーらと共に「ピジンコンボ」というユニットを組み、それぞれが曲を提供しながら、吉祥寺の「Manda-la 2」というライブハウスで、メッセージ性の強い同時代的で質の高い音楽を共に作り上げていた。1991年9月、2度目の来日となるカーレ・ラールの音楽を紹介する形で、大友良英、大熊ワタル、風巻隆の4人で、台風で山手線が止まるという中、池袋・西武百貨店の「スタジオ200」でコンサートを行ったことがある。西武グループの文化戦略の中でも、ニューヨークの音楽シーンなどの先駆的・実験的な文化を紹介するスペースとして80年代に輝きを放っていた「スタジオ200」の、これが閉館を告げる企画だった。