風巻隆「 風を歩くから」 #39「楽器の話」

text by Takashi Kazamaki 風巻 隆

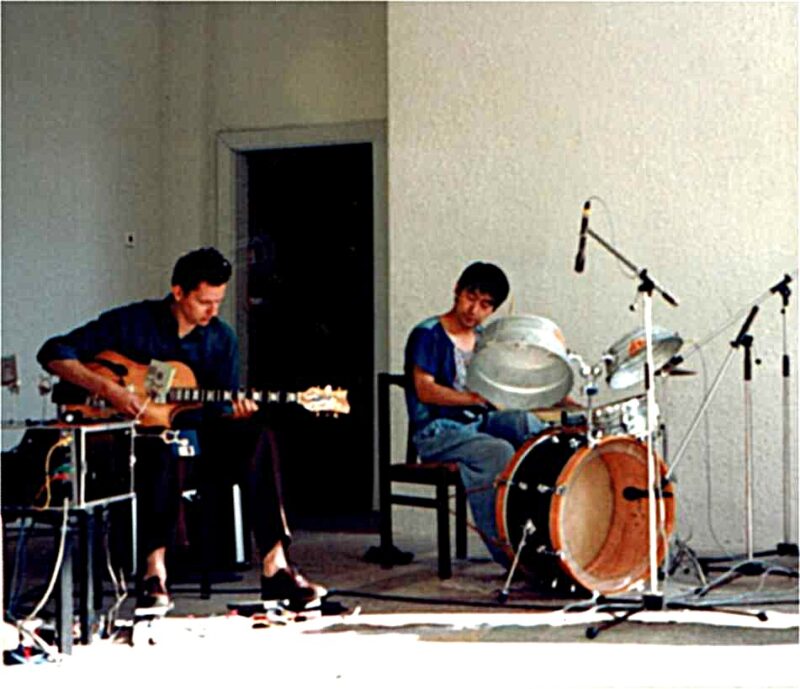

cover photo:©1984 会田健一郎@土湯温泉

叩けば音が出る打楽器を使って自分の音楽を作ろうとするとき、まず、自分自身の楽器を作ることが必要だと、ずっとボクは考えてきた。1977年、即興演奏というものがあることを雑誌「ジャズマガジン」の間章のミルフォード・グレイヴスを紹介する記事で知ったボクだったけれど、その記事を読んだときには来日公演は終わっていたので、明大前キッド・アイラック・ホールへ近藤等則+高木元輝のデュオだった「EEU」のコンサートに行き、新丸子のジャズ喫茶ルートマイナスRで梅津和時+森順治らのバンド「集団疎開」を見たりしながら、自分がやるべきことは何かということを考え始めていた。

78年、「EEU」のワークショップで知り合った河野優彦や島根孝典といった若いミュージシャンと一緒にセッションをするようになったボクは、自分の音というものがほしくなって浅草の「宮本卯之助商店」という和太鼓の製造元に行って太鼓の革をいくつかわけてもらい、それを細工してドラムのヘッドに加工した。そのとき作ったタイコは84年のニューヨークの路上でデューイ・レッドマンと演奏したときも、87年のニューヨークで「ノイズ・ニューヨーク」でレコーディングしたときも使っていたし、88年のヨーロッパでのソロ・ツアーや、ミュンヘンでカーレ・ラールと初めて共演したときにも使っていたものだ。

たしか80年の春頃だったと思うのだけれど、和太鼓の革をヘッドにしたタムタムにギターのストラップを付けて自由に動き回れるようにした。ちょうどその頃、明大の卒業式の行われる「日本武道館」へ行って、会場へと向かう級友をはじめとする1万人の卒業生の前で演奏するというパフォーマンスをしたり、友人の通う日大文理学部の新入生歓迎会のなかでコンサートや学内でのゲリラパフォーマンスをしたりといった、野外で演奏をする機会が多くあったので、ストラップを付けたタイコはいくつかあるボクのタイコの中でもメインの楽器となり、それを演奏しながらデモに参加することもあった。

即興演奏は音楽というものの概念を広げていくもので、これまでの常識や慣習の中であたり前とされていることをくつがえして新しい音の世界を切り拓いていくものだという思いがボクにはあって、ストラップを付けたタイコを抱えて、81年には瀬戸内海の男木島で日没から翌朝まで、島を渡り歩きながら気ままに音を出すという「百鬼夜行」というイベントを企画したりもした。コンサート形式の演奏の際も、ドラムセットという枠の中で演奏するのではなく、楽器やガラクタを使って動き回りながら、ドンガラガッチャンとパフォーマンスをしながら、思いもかけない音を奏でていくそんな演奏をしていた。

初めての自主製作のLPとなった82年の鶴巻温泉での向井千恵さんとのライブも、例えばバスドラを床の上に横に寝かせて、その上からクラッシュシンバルを鼓面に落して「グワシャーン」といった破裂音を出し、間髪入れずにタイコをシンバルに覆いかぶせ、シンバルの上でタイコを叩く。タイコの音はシンバルに伝わり、そしてまたバスドラにも伝わるので楽器を単体で鳴らしたときにはけして出ることのない深い共鳴音や、楽器と楽器がずれることで微妙なピッチが変化し、自分のコントロールを離れたところで音楽が立ちあがり、自分の意思を離れたところで即興演奏が展開されていった。

83年の小杉武久さんとのデュオは少し様子が違っていた。その前年、ソロで全国をツアーしたことで使う楽器も減り、ストラップを付けた二つのタイコと韓国と中国の小さな銅鑼といったコンパクトなものになっていた。パフォーマンスの中で即興を展開するのではなく、小杉さんの繰り出す音に瞬時に対応しながら音楽を作っていく。そして、85年夏ダニー・デイビスと全国を回ったツアーから、ボクはバスドラを置いて立ったまま演奏するというスタイルに移っていく。カウベルスタンドを細工してバスドラにハイハットの14インチのシンバルを取り付けると、シンプルなドラムセットが出来上がった。

86年秋、鶴巻温泉のジャズ喫茶「すとれんじふるうつ」でペーター・コヴァルトとスタジオ録音したことをきっかけに、明確な方向性を持った即興演奏を意識するようになるのだけれど、ちょうどその頃、吉祥寺の古道具屋で国産の木胴のスネアドラムを見つけて買うと、高円寺の打楽器専門店で分けてもらったカーフスキンを細工してヘッドにし、裏の響き線をはずしてスネアの中に小豆を入れ、ギターのストラップを取り付ける。このスネアを肩から提げるスタイルは87年から89年頃まで続き、サム・ベネットやジーナ・パーキンスとのLP「143 Ludlow st. NYC」などはこのスタイルでの演奏になる。

89年の初頭、生まれてこの方ずっと続いていた昭和が終わって天皇が代替わりする。そのことに浮足立つミュージシャンも多かったのだけれど、ボクは3月にキッド・アイラック・ホールでソロを行い、そのときからこれまで立って叩いていたドラミングのスタイルを変え、椅子に座ってドラムを叩くようになる。ソロのチラシでは「立つことから自由になった足の行先は、もちろん、そこから先は言わない」としていたけれど、バスドラを登山用のザイルで椅子と繋げ、左足のかかとはバスドラの鼓面に置くようにしていた。バスドラの音を足でコントロールすることはおそらく誰もやっていないことだった。

89年の秋、ミュンヘンからカーレ・ラールを招聘して都内をはじめいくつかコンサートツアーを行い、大方の日程を終えて三鷹の自宅でカーレとともにくつろいでいたとき、ベルリンの壁が崩壊するというニュースが飛び込んできた。戦後史の転換点となるその出来事を目の当たりにしながら、ボクはカーレと二人で翌春にニューヨークへ行くことを考え、カーレは翌秋に二人でヨーロッパをツアーすることを思い描いていた。そんな頃、浅草のドラム専門店で中古のドラム三点セットが売りに出されていて、CAMCOというアメリカの50~60年代のヴィンテージドラムで、そのシンプルさに目が留まった。

78年からずっと使っていたドラムは木胴のものだったけれど、パールという国内のメーカーのビギナーズモデルだったので、実験的なパフォーマンスをするにはちょうど良かったけれど、レコーディングでは少し見劣りがするものだった。89年というのはちょうどLPからCDへと転換する頃で、楽器にも音質の高さというものが求められていた。50~60年代というのは、その後の工場で大量生産される前の職人の手作りといった風のモデルで、CAMCOのドラムを買うと、バスドラにはチンドンのゴロス太鼓の革を、タムタムにはカーフスキンを張って、それぞれ胴の深さを少しだけ短く調節した。

このとき、バスドラのハードケースを新しく買い、深さを楽器に合わせるとともに、下部にキャスターを取り付けて移動が楽にできるようにした。もちろん、それまでも海外へ行くようになってからバスドラのハードケースに全部の楽器を詰め込むというスタイルは取っていたのだけれど、スーツケースを運ぶキャリアーにタイコのケースを括りつけて引っ張って歩くのが定番のスタイルだった。キャスターの付いたバスドラケースには、海外へ行くたびにそれぞれの航空会社の「壊れ物」のシールが次々と張られ、そのシールの多さが音楽活動を活発に行っていることの証でもあり、誇りに思っていた。

90年のニューヨークは、その新しいセットのデビューでもあったし、カーレ・ラールとの共同名義のCD「Return to Street Level」には、エリオット・シャープ、クリスチャン・マークレイ、トム・コラ、ポール・ハスキン、ニック・ディドコフスキーが参加してくれ、ニューヨークらしい硬質の即興演奏を展開してくれた。また、この頃からボクはMAYというドラムマイクのアタッチメントをそれぞれのタイコに導入していた。当時のニューヨークはエレクトリックなドラムやサンプラーなどが席巻していて、ドラムマイクを楽器の中に仕込むということは、そうした時代の風潮へのボクなりのささやかな抵抗だった。

CAMCOのバスドラにはタムタムを付けるホルダーのようなものは付いていなかったけれど、元のバスドラに付いていたアタッチメントを取り付けて、90年のニューヨークやヨーロッパツアーでは、VISAというメーカーのメキシコ製の平たいバケツや、ニューヨークの友人から譲り受けた古いマーチングバンドの小さなシンバルを取り付けたりしていた。また、92年のワールドツアーでは、サイズの違う二つのメキシコ製のバケツを取り付けていた。そんな中、93年からはスリンガーランド製の「RADIO KING」というヴィンテージスネアを使いだし、響き線は外し、内部にプラスチックのクリップを入れた。

スネアドラムは軍楽隊の楽器で「権力だ」などと批判する人がいる一方で、多くのドラマーはスネアを自分のドラムセットの要の位置にいると考え、自分の音楽と自分のスネアは切っても切れないものだと考えている。ボクの場合は、肩から提げているタイコが音楽の中心にいるので、スネアはバスドラとともにリズムを刻む一つのツールになっている。響き線をはずし、クリップを内部に入れたボクのスネアは挟雑音を伴った民族楽器のような風合いがあり、さまざまに変化し語りかけるタイコの音の流れにメリハリをつけ、ドライブ感を作り出している。ドラムセットを否定しバラバラに解体することから始めたボクの即興演奏は、こうして革の響きのする50年代のヴィンテージドラムへとたどりついた。時代はどんどんデジタルへと流れていく中、1994年、これが最後となるニューヨークへと向かい、カーレ・ラールらとレコーディングをする。