Interview #282 フランコ・ダンドレア、ブルーノ・トマゾ、アンジェロ・マストロナルディ・インタヴュー

interviewed by Kazune Hayata 早田和音

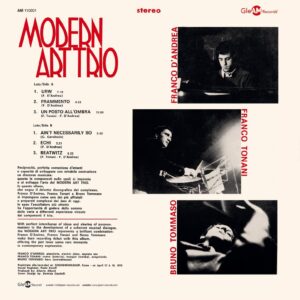

トリオ写真撮影 Umberto Santucci

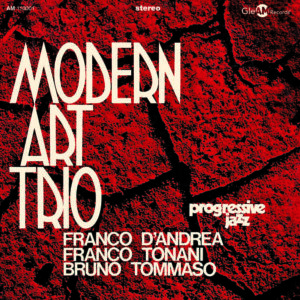

イタリアのジャズ・レジェンド、フランコ・ダンドレア(p)が1971年に発表。半世紀以上を経た今でも、ジャズ史上屈指の名盤として語り継がれる『Modern Art Trio』が16年ぶりに再発された。しかも今回のリリースは、オリジナル・テープをもとにしてのもの。ポストバップ、フリージャズ、アヴァンギャルドなどさまざまな音楽がフューズしようとしていた当時の音楽的潮流を凝縮させた同作が、最新のマスタリングが施された高音質アルバムとして蘇った。

https://youtube.com/watch?v=YDlBtoHQMi4%3Fsi%3DWzzwgAvDI0ImfItN

リーダーを務めるダンドレアは1941年イタリアのメラーノ出身。トランペット、サックス、ベースなどさまざまな楽器を学んだ後の17歳から独学でピアノを身に付け、1963年に演奏活動開始。ガトー・バルビエリ(ts)やリー・コニッツ(as)らとの共演によって経験を積んだ彼は、1968年にブルーノ・トマゾ(b)&フランコ・トナニ(ds)とともにModern Art Trioを結成する。前述のアルバムは、彼が同トリオで残した唯一のアルバムだ。ベースのブルーノ・トマゾは1946年生まれ。後に5作のリーダー作を発表し、Italian Instabile OrchestraのECM作品『Skies of Europe』にも参加するなど輝かしいキャリアを展開するが、トリオ参加当時はサンタ・セシリア音楽院でコントラバスを学ぶ22歳の学生。ドラムのフランコ・トナニは1935年トリノ生まれ。初リーダー作『Night in Fonorama』を発表したばかりの若きアーティストだ。アルバム『Modern Art Trio』は、イタリアの新進気鋭のミュージシャン3人が、ストレートアヘッド・ジャズ、現代音楽、フリージャズ、ロック、民族音楽などをフューズさせて生み出した、エネルギーに満ち溢れた作品。このアルバムが生まれたバックグラウンドや再リリースへの経緯などについて、プロデューサーのアンジェロ・マストロナルディ、リーダーのフランコ・ダンドレア、ベーシストとして参加したブルーノ・トマゾの3人に話を聞いた。

アンジェロ・マストロナルディ・インタヴュー

――フランコ・ダンドレアが1971年に発表したアルバム『Modern Art Trio』がGleAM Recordsから再発されました。最初に、フランコ・ダンドレアについてお話しいただけますか

フランコ・ダンドレアはイタリアを代表するジャズ・ピアニストです。1941年メラーノ生まれ。トランペットやサックスなどを学んだ後に独学でピアノを覚え、1960年代からプロ活動を開始。ソロ・ピアノやピアノ・トリオを中心とした自身の演奏活動のほか、ガトー・バルビエリ(ts)、エンリコ・ラヴァ(tp)、ミロスラフ・ヴィトウス(b)、ダニエル・ユメール(ds)、リー・コニッツ(as)ら数多くのビッグ・アーティストと共演しています。教育活動にも熱心で、彼が培ってきた音楽を若い音楽家たちに惜しみなく伝えており、イタリアにとって掛け替えのないアーティスト。『Modern Art Trio』というアルバムは、彼が1971年に発表したデビュー作です。

――あなたはGleAM Recordsを主宰しながら、ピアニストとしても活動されています。あなたにとってダンドレアはどのような存在なのですか?

ダンドレアは私にとって特別なピアニストです。初期のジャズから現代音楽までさまざまな音楽を研究し続け、それらのエッセンスを溶け合わせた彼独自の音楽を確立。ジャズの本質をしっかり継承したうえで、新たな音楽として発展させています。真の意味で、伝統と革新を兼ね備えた音楽家と言ってよいでしょう。さまざまなアルバムを発表していますが、その中でも『Modern Art Trio』は、彼の音楽性が存分に発揮された作品。私のように、さまざまな音楽フォームの研究、分析、考察に強い関心を持つ者にとっては本当に魅力的なアルバムです。ずっと以前から、このアルバムの楽曲のトランスクライブをしながらジャズにおける12音技法の研究をしていました。

――今回のリイシュー盤の特徴をお聞かせください。

オリジナル・テープをもとに制作したアルバムという点です。『Modern Art Trio』はこれまでに何度か再発されていますが、それらはすべてヴァイナルの1stプレス盤をもとにして作られていました。私たちがリイシューした『Modern Art Trio』はオリジナル・テープからダイレクトに制作されているので音質が格段に向上しています。さらに、添付されているブックレットには当時の写真や資料、デューク・エリントン(p, comp, cond)の研究家としても名高い著述家&教育者、ルカ・ブラガリーニのエッセイを掲載しており、ダンドレアのレガシーを実感できるアルバムになっています。

――オリジナル・テープ発見の経緯についてお聞かせください。

テープを探し始めたのですが、最初に直面したのが、テープは1970年代に行方知れずになってしまったという事実。そのため、まだ針を落としたことのない1stプレス盤を探し出し、それをもとにして制作するという方向にシフトしました。ところが八方手を尽くしても、そのヴァイナルを見つけることができず、暗礁に乗り上げてしまいました。

――前途多難なスタートだったのですね。

プロジェクトが進展したのは、オリジナル・アルバムの制作に関わっていたルカ・シシアのおかげです。テープも1stプレス盤も見つからず諦めかけていた時、オリジナル・テープが見つかったという連絡が彼から入ったのです。本当に嬉しかったですね。そこからはトントン拍子に計画が進みました。直ぐに、高名なサウンド・エンジニアのジェレミー・ルーカスにリマスタリングを依頼。6か月に亘る工程を経てリリースに至りました。日本のジャズ・ファンの皆さんにもこのアルバムの素晴らしさを是非とも味わっていただきたいです。

フランコ・ダンドレア・インタヴュー

――あなたが1971年に発表された『Modern Art Trio』は、ブルーノ・トマゾ(b)とフランコ・トナニ(ds)を伴ったModern Art Trioによる唯一のアルバムとなっています。最初に、このトリオ結成の経緯についてお聞かせください

最初に知り合ったのはトナニだ。トリオ結成の7年くらい前からの付き合いだった。ふたりとも現代音楽やジャズに関心があって、シュトックハウゼンやブーレーズのような作曲家やジョン・コルトレーン(ts, ss)が大好きだった。その頃に私が考えていたのは、当時生まれたばかりのフリージャズに対して音楽としての秩序を与え、発展させること。その考えに共感してくれるベーシストを探していた時に出会ったのがブルーノ・トマゾだった。

――おふたりの魅力は?

トナニの素晴らしい点のひとつは、フォルムの感覚に優れていること。「マクロ構造」、つまり、演奏が進んでいく順序立てを上手くコントロールすることができるんだ。当時の私は、「ミクロ構造」、つまり、ポリモーダル構造の中に存在するセリー音楽のフラグメントの核を用いた演奏を得意としていたので、トナニの存在はとてもありがたかった。ブルーノはローマでフリー・ジャズの演奏活動を展開していたベーシスト。音楽学校でコントラバスの勉強をしていたのでアルコ演奏がとても上手だった。音楽の質感をとても豊かにしてくれるうえに、常に斬新な演奏をするという点で群を抜いていた。

――このアルバムで表現したかったことは?

私が関心を持っていたのは、数個の音で構成されるフラグメンツの核が、そのインターヴァルを変化させることによって、どのように機能していくかということ。このアルバムでは、インターヴァルの変化を用いて作り上げたフラグメントがふんだんに盛り込まれており、そこから演奏が発展していくプロセスをいくつも聴くことができる。その後、私はインターヴァルの変化を用いた演奏スタイルから、ハーモニーの変化を用いる演奏方法へと進んでいったわけだけど、この頃に取り組んだ試みはその後も大いに役立った。

――あらためて聴き直してどのように感じられますか?

このアルバムをレコーディングした頃、私はセリ―音楽を理論化、体系化することに夢中だった。今このアルバムを聴いてみて、この当時はかなりの難問に取り組んでいたんだなと感じる。私とブルーノは、12音を用いたセリ―音楽がどのような表現力を持つのかに強い関心を持ち、その研究に没頭していた。その甲斐があって、セリー音楽というのは、『Modern Art Trio』の中で私たちが行なっていたアプローチほど複雑なものではないということが徐々に分かってきた。だから、このレコードを聴いていると、“どうやってこんな演奏ができたんだろう?”と思ってしまうね(笑)。

――あなたはジャズを次世代に継承していくことに対しても熱心に取り組んでいらっしゃいます。現代のジャズ・シーンで興味・関心を持っているアーティストはいますか?

最初に思い浮かぶのがクレイグ・テイボーン(p)だ。彼がECMから発表した『Daylight Ghosts』というアルバムは大好きだ。それからロバート・グラスパー(p, kb)の作品も好きだ。彼はいろいろな編成で演奏しているけれど、トリオ作品はとてもシンプルなアプローチ。それがとてもリラックスした感覚を生み出している。それから、ケイシー・ベンジャミン(sax, vo)とファンキーなリズム・セクションを迎えたRobert Glasper Experimentもとても良いバンドだと思う。

ブルーノ・トマゾ・インタヴュー

――Modern Art Trioに参加した経緯をお聞かせください。

Modern Art Trioに参加したのは1969年のこと。その頃、私はまだローマにあるサンタ・セシリア音楽院でクラシック音楽を学ぶ学生だった。実際には、クラシック音楽だけでなく、コンテンポラリー・ミュージックもジャズも好きで、まだ将来のことも決めていないような状態だった。フランコ・ダンドレアとフランコ・トナニに出会ったことによって、一気に私の関心がモダン・ジャズへと向かっていった。

――ダンドレアさんはあなたにとってどのような存在ですか?

ダンドレアはイタリアのジャズ・ミュージシャンにとっての最大のアイコンのひとりだ。この半世紀のジャズにおけるマイルストーン的な存在と言っていいだろう。音楽性の高さにも驚かされるし、信念を持って行動する人柄にも感銘を受ける。深みのある考え方、弛まぬ研究心、旺盛な実験的精神。ピアノについても音色やダイナミクスの用い方が卓越しているし、またそれを若い人たちに惜しみなく伝えている点でも尊敬している。

――あらためてこのアルバムを聴いてみてどうお感じになりますか?

レコーディングに参加した時の私はまだ学生だったから、未熟な部分もあるけれど、先進的な楽曲に挑んでいこうとする勇猛果敢さが感じられる。それは聴いていて気持ちがいいね。だけどその反面、演奏全体を俯瞰する力には、未熟な点を感じてしまうな。もう済んだことだけどね。

――あなたは数多くのアルバムの制作・演奏に関わってきています。過去の作品でお気に入りのものというと?

最初に思い浮かぶのが、SPLAS(H)レーベルから出した『12 Variations on a Jerome Kern Theme』だ。2番目に好きなものは、ECMでイタリアン・インスタビレ・オーケストラと一緒に録音した『Skies of Europe』というライヴ盤。この作品に収録されている〈Il Maestro Muratore〉という組曲の中で、コントラバス演奏をしながらオーケストラの指揮を行なうという自分の夢のひとつを実現させることができたんだけど、その時に仕方なく、観客に背を向けて演奏したのを覚えているよ(笑)。

『Modern Art Trio』Franco D’Andrea

GleAM Records AM110001

■1.URW 2.Frammento 3.Un Posto All’Ombra 4.It Ain’t Necessarely So 5.Echi 6.Beatwitz

■Franco D’Andrea(p, elp, ss) Bruno Tommaso(b) Franco Tonani(ds, tp)

■Recorded on April 17th and 19th, 1970

『Modern Art Trio』(CD) https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1008763039

『Modern Art Trio』(LP) https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1008763037