カーラ・ブレイの思い出 本誌編集長 稲岡邦彌

text by Kenny Inaoka 稲岡邦彌

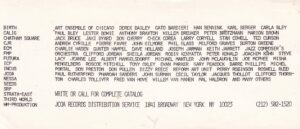

カーラとの付き合いは長い。出会いは1973年に遡る。ECMのマンフレート・アイヒャーの紹介だった。旧トリオレコードが新興のレコード会社と知ったマンフレートから、レーベルが必要だったらNYのJCOAに会いにいくように勧められた。コロンバス・サークル近くのオフィスにはマイケル・マントラーとカーラ・ブレイ、それにアシスタントの3人がいた。当時、彼らは JCOA Records Distribution Service (後に New Music Disitribution Service に改称)と名乗る欧米のインディ・レーベルのディストリビューションを請け負っていた。ことを起こすには組織が必要であることを彼らは JCOA(Jazz Composers Orchestra Association,Inc. 1966) を通じて身をもって体験していたのだ。当時はECMも彼らのネットワークを通じて全米流通されていた。彼らが扱う数少ないアメリカのレーベルから僕はJCOAとStrata-Eastと契約することを決めた。カーラ(と後年のパートナー、スティーヴ・スワロウ)が晩年自主流通をやめてECMにすべてを委託、アルバムのプロデュースまでマンフレートに任せることになる由来はここにある。音楽活動に専念したい彼らにとって賢明な選択だったと思う。余裕のできたECMも喜んで彼らに手を差し伸べたのだ。

JCOAやWATTの国内リリースでのやり取りの中で、カーラから1984年3月のオーケストラのミュンヘンでの録画素材のビデオ化の話を持ちかけられた。僕もカーラのビッグバンドは大好きだったので、パイオニアでレーザーディスク『Carla Bley / Live』を、東映でビデオ化『Carla Bley Band Live ’84 /Joyful Noise』の話をまとめた。カーラの来日の機会をとらえて当時感度の高い女性の間で最高の評価を得ていた「マリー・クレール」誌と組み、フォト・セッションを敢行、ファッショナブルな写真をカバーに採用した。

当時マネジメントを担当していた菊地雅章 (Pooさん)をカーラに引き合わせたことがある。ウィロウというウッドストック近郊のカーラの自宅に近づくとカーラが大きな麦わら帽子をかぶって自家菜園で作業中だった。途端にPooさんの足が止まった。シャイなPooさんを促して自宅に招き入れたカーラと音楽談義に花が咲いた。カーラからギフトにいただいた作品集からPooさんが選んだのが <Sad Song>と<Intermisson Music>の2曲だった。Pooさんが失恋の痛手の最中に録音したソロ・アルバム『Attached(未練)』(Transheart 1989)に収録されている。

1991年11月、当時のFun Houseの小林Pd.の意を受けて日野元彦の新作を皓正兄と共同プロデュースすることになった。連日連夜東京の狂おしいジャズ・シーンに身を置く元彦氏を静謐なカーラのホームスタジオに引き離すことにした。ハードバップを離れてストーンズに挑戦してみたいという氏に原点に立ち戻って欲しかったからだ。気心の知れたデイヴ・リーブマンにバンマス的存在として参加してもらいギターにマイク・スターンを据えた。スワロウに加えてカーラにもゲスト参加を促したところ、ストーンズなら娘のカレンのオルガンがベターとの見識を示した。カレンのB3でバンドにグルーヴ感が増したことは確かだった。元彦氏もオルガンのグルーヴを気に入り、帰国後早速オルガン入りのバンドを編成したほど。カーラは厨房に戻り、メンバー用にたくさんのサンドイッチを用意してくれた。ついつい音楽に熱中するメンバーの手を止めさせてカーラ手製のサンドイッチに向かわせるのはスワロウの役目だった。このセッションでクルマのトランクに潜ませてあったテナーをデイヴに吹かせたのは僕のアイディアである。当時、デイヴはテナーを封印しソプラノに専念していたのだ。

幸い、このアルバムが好評だったようで、元彦氏もうまく転機を図り、2年後に2作目を制作することになった。新作のテーマは「レッド・ツェッペリン」。このテーマ設定には小林Pd.の思いも反映されていたようだ。メンバーは基本的に前作と同じだったがバンドにより重量感を増すためにジョン・スコフィールドを差すことになった。それを知った皓正兄の直感。スタジオでいきなり「ギターがふたりいるのなら共演させようよ」と言い出し、翌日予定のマイク・スターンを急遽呼び出すことに。ジョンとの共演に二の足を踏んでいたマイクも皆にけしかけられ想定以上の仕上がりを見せたのはさすがだった。真冬の極寒のセッションだったが、この時もカーラの手製のサウンドイッチに救われたのだった。最高の新作を携えNY滞在最終日はニッティング・ファクトリーに乗り込み完成祝いを兼ねたセッションを全員で楽しんだのも良き思い出だ。

カーラにはそれぞれの時代、それぞれのパートナーが必要だった。ポール・ブレイにマイケル・マントラー、そしてスティーヴ・スワロウ。そして、今、同じ頃、同じようにパートナーを失った僕はひたすら男の哀しみをスティーヴと共有している。

菊地雅章、カーラ・ブレイ、デイヴ・リーブマン、日野皓正、マンフレート・アイヒャー、日野元彦、JCOA、マイク・マントラー、スティーヴ・スワロウ、WATT、カレン・マントラー