ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま 第5回 セルジオ・クラコウスキ~ブラジルという経歴の重み~

Text by 蓮見令麻 Rema Hasumi

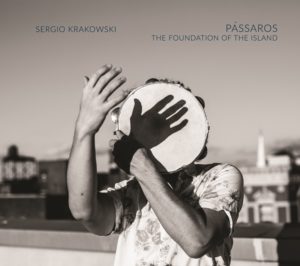

今回紹介するアーティスト、セルジオ・クラコウスキは、ブラジルのリオデジャネイロ出身のパンデイロ奏者だ。数年前にリオからニューヨークに拠点を移した彼は、パンデイロを片手に世界中を飛び回り演奏活動をしている。

パンデイロとは、ブラジル特有のタンバリンの様な楽器で、サンバやショーロなどのブラジル音楽において極めて重要な役割を担う、いわゆる伝統楽器の様なものだ。深くブラジルのリズムと密着した楽器であるがゆえに、ブラジル音楽という背景で演奏されることが圧倒的に多いパンデイロを、ブラジル音楽に造詣の深いジャズ・ミュージシャン達との共演に持ち込み、ニューヨークらしい実験・開拓的アプローチと融合させることで、セルジオ・クラコウスキはブラジリアン・ジャズのに世界に新しい風を吹き込んだ。

リリースされたばかりのクラコウスキのアルバム『Pássaros : The Foundation Of The Island』(Ruweh, 2016)では、同じくリオデジャネイロ出身の若手ピアニスト、ヴィトー・ゴンサルべスと、菊地雅章氏との共演でも知られるニューヨークのギタリスト、トッド・ニューフェルドを迎えて実に親密でスリリングなトリオ演奏を繰り広げている。

マイルス・デイビスの70年代のアルバム『Live-Evil』(Columbia, 1971)にエルメート・パスコアールが参加したことは、若い世代のブラジル人ミュージシャン達に当時大きなインパクトを与えた。ブラジルほどに音楽の土壌が豊かであれば、国をわざわざ出なくとも、そこら中で信頼できる音楽が毎晩演奏されているし、良い音楽を探すのに苦労はしないはずだと私は想像する。それでもなお、ブラジルの音楽家達の一握りは、ニューヨークで実験を繰り返し形作られていく得体のしれないアメリカの音楽に興味を持ったし、逆にニューヨークの音楽家達は熱心にブラジル音楽を聞いて異国の魅力的なリズムや旋律に恋をしてきた。

ブラジルとニューヨークの間を渡る音楽、演奏家達、そして彼らの考えていることとは何か。

以下は前述のギタリスト、トッド・ニューフェルドによる、セルジオ・クラコウスキとヴィトー・ゴンサルべスへのインタビューだ。あるいは、アルバムを共に作り上げた3人のミュージシャン同士の対話と呼ぶ方がふさわしいかもしれない。

ニューフェルド(以下N):「ブラジル音楽」とはあなたにとってどんな意味を持っていますか?また、ニューヨークに住むということとそれはどんな風に関わってくると思いますか?

クラコウスキ(以下K):一番最初に頭に浮かぶのは、錨のイメージだ。僕自身をその土地と繋げてくれるもの。音楽において自分が表現するものすべてに共通するイメージ。僕が演奏するものすべてに本質的に備わっているもの。何かを再現したりとか、擬似するのではなく、自分の創作するものにつながるレファレンス(参照)の引き出しを持つこと。様々なアイディアが交差する時にどのレファレンスをどのように使うかという決断は、必ずしも意識的にされるものじゃないと思う。多くの場合、意識してはいなくても、僕が音楽家として背骨に持っているものが自然に表現を通して出てきてしまうところはある。

でも時には意識的にそれがなされる場合もあるんだ。重要な構成部分や伝統についてリサーチすることもあるけれど、自分の演奏する音楽に出てくるものは、(誰かのしたことの再現という観点よりも)僕自身が創造するものの占める割合の方が大きいはずだ。そういう意味で、錨という言葉を使った。もちろん、錨には「重み」がある。糸でその重みに常に繋がれて、時に人からラベルを貼られたりすることは楽じゃない。

ほとんどの人は、僕と僕の弾く楽器を見て、「伝統を今に再現する音楽家なんですね。」というんだ。確かに、そういう力をブラジルのミュージシャン達は持っていて、伝統を再現するということは一人の音楽家にとってとても重要な役目となる場合もあるとは思うけれど、僕自身は、そういう役目の他にもやりたいことがあるんだ。

最近になって、次世代のミュージシャン達に何かを手渡す責任みたいなものも感じるようになった。それからもちろん、先人達の意志や創造を受け継いでいくことへの責任もね。

ブラジルで、ポルテーラ出身のサンビスタ(注1)と一緒に演奏していたことがあった。彼はもう他界してしまったのだけれど、ニューヨークに来てからこっちで演奏している時にも、彼が伝えた伝統のひとつ、ホーダ・ヂ・サンバ(注2)のエネルギーに自分がしっかりとつながってることを何度も感じた。なぜかわからないけど、自分と密接に繋がるものを世界に届ける責任が僕にはあることをすごく感じている。

(注1)サンビスタ=サンバを愛してやまない人、サンバをやっている人、ポルテーラ=リオの二大サンバ・コミュニティのひとつ

(注2)ホーダ・ヂ・サンバ=輪になってサンバを演奏し踊る形態のこと

ゴンサルべス(以下G):セルジオが言ったことのひとつに、演奏においてのアイディアやどういった内容を弾くかという決断は意識的にしているわけじゃないという話があったけど、僕もそう思う。そういう決断のプロセスには緊張感が伴う。ブラジルで育ち、その文化を内側から見てきたから、ブラジル音楽とブラジルの文化は僕自身の歴史と音楽にしっかりと刻印されている。それから、僕の場合は、生まれ育った場所、それから人生で最初に見つけた音楽的道筋そのものが、エルメート(パスコアール)の学校、そしてイチベレ(スワルギ)の直接的な影響を受けていた。彼らは音楽制作におけるブラジル人としてのアイデンティティというものを常に強調していた。

N:それは意識的に?

G:意識的に、そして明白に。もうひとつ、セルジオの話した「重み」についてだけど、その重みというのは時としてとても抑圧的なものになると思うんだ。これはニューヨークに来る前の僕の、ブラジル人としての観点だけどね。ニューヨークに移った理由のひとつは、そういう「重み」や抑圧から逃れてもっと拡がりをもったやり方をしたかったということがある。もっと違ったこと、違った影響、違ったコラボレーション、違ったクリエイティブな環境へと枝を伸ばしていきたいと思った。でも、一端ニューヨークに来てしまうと、今度は違う種類の「重み」に苛まれることになる。ブラジル人として矢面に立たなければいけなくなるんだ。ここに居るミュージシャンの多くが、ブラジル音楽に対してリスペクトや憧れを持っているから、ひとりのミュージシャンとして、ブラジル人であるということは強みにはなる。みんな僕が「ブラジル人」だということに興味を持つんだ。ブラジル音楽とは違う影響を求めてニューヨークに来たっていうのに、逆に皆は僕に「ブラジル人らしさ」を求めてくる。

僕の場合は、内面的にはそうやってアーティストとしての枝を伸ばそうとしているけれど、ニューヨークに居る沢山の素晴らしい背景や伝統を持った人々を見ていると、例の錨のイメージは実は良いものに思えてくる。そうやって、自然と自分のルーツについて考えを巡らせるんだ。僕のルーツ:背景、過去、文化、そのすべては強さになり得る。

そういう意味で、できる限りのブラジル人らしさを表現しながら、できる限りブラジル人らしさを消すというなかなかの難題に僕は直面している。

このアイディアは、いわば僕にとっての目標だ。カルテットのレコーディングをした時(注3)にはそれは意識的な目標ではなかったけれど、今考えてみると、それは確実にひとつの目標なんだ。つまり、僕の音楽にどんな風に自分のルーツや文化を持ち込むか。ブラジル人らしさを表現しながら、ブラジル人であるということに囚われないでいられるか。このアルバムはまだ未発表だけれど、アルバムを聞かせた人達は、「ブラジル人らしく、ブラジル人らしくない」サウンドだという感想を聞かせてくれた。だから、僕が意図したことがなんらかの形で音楽に反映されたことを実感したのは嬉しかったよ。

トッド(ニューフェルド)もトーマス(モーガン)もダン(ワイス)も、みんなブラジル音楽に対する素晴らしい尊敬の念を持っているから、そういうアメリカのアーティストと僕自身の持つブラジルというふたつの世界を橋で繋げる様なものを創ることができたのは素晴らしい経験だった。

N:素晴らしいね。

(注3)じきリリース予定のヴィトー・ゴンサルベスのリーダー・アルバム。メンバーはゴンサルベス、トーマス・モーガン、トッド・ニューフェルド、ダン・ワイス。

K:さっき話したサンビスタだけど、名前はワルヂール59というんだ。ブラジル、特にサンバの世界では、先人達のことを記憶し、思い出すことはとても大切なことだ。ワルヂール59はカンデイア(注4)と繋がっていた。カンデイアはポルテーラのシーンで少し政治的な問題を抱えていて、そのせいでワルヂールはシーンから完全に忘れ去られてしまっていたんだ。彼は沢山の素晴らしいサンバのエンヘード(テーマ)を作った。ポルテラではバテリアの指導者だったこともあるし、数々の賞にも輝いた。僕はこう感じるんだけど、どこかでワルヂール59とすべてのサンビスタ、そして打楽器奏者達をつなげるとても強いエネルギーみたいなものがあるんだ。ブラジルは自身の歴史をもっと盛んに話し合う力をつけることが重要だと思う。歴史の中のこういうストーリーにもっと目を向けることがブラジルのミュージシャン達には必要だよ。

(注4)カンデイア=ポルテーラに属したサンバ・ミュージシャン

G:こっちに来て知り合った多くの人がブラジル音楽のことを本当に良く知っていて、僕自身ももっと知らなければと思うようになった。自分にとって的確なアーティストとしての道筋を見つけるために、そしてその道筋を尊重し、発見し、より多くのものを取り入れて前進するためにも、そうしなくちゃいけない。

N:それは興味深い話だね。先人達、特に、過去にニューヨークへ渡ってきたブラジルの音楽家達へ敬意を払うこと。ニューヨークへ渡って、音楽の可能性を広げたブラジル人の音楽家と言ったら、まず誰を思い浮かべる?

G:やっぱりエルメート(パスコアール)だね。彼は自身のアルバム2つをニューヨークで制作した。マイルス・デイヴィスとのコラボレーションもニューヨークで起こった。マイルスの音楽がエルメートにどれくらいの影響を与えたかについては、誰にも安易には想像し難いことだけれど、僕の中ではフリーやエクスペリメンタルなことをやっていた時期のマイルスがエルメートに何の影響も与えなかったなんていうことはまずないと思う。エルメートは影響を受けたことを認めないかもしれないけどね。それから、(アントニオ・カルロス)ジョビンとシヴーカ(注5)もニューヨークに住んだことがあった。

(注5)シヴーカ=ブラジルのアコーディオン奏者、ギタリスト

K:ガロートの方が先だね。カルメン・ミランダと一緒に来てそのまま残った。

N:アメリカが初めてブラジルのポピュラー音楽を経験したのがこの時期のはずだ。

K:ガロートは沢山のものを持ち帰った。

G:そしてブラジルに帰ったはずだよね?ニューヨークにとどまらなかった。

自分達よりも前に色々なことを成し遂げてきたアーティストについての話をするのはとても興味深いことだね。

マリリア・ガブリエラ(注6)は、ジョビンへのインタビューの中でこうジョビンに聞くんだ。「アメリカでボサノヴァがこんなにも有名になり人々に知られ、あなた自身あたかも音楽大使の様になり、それを境に突如として沢山の目がブラジルに向くようになったことについてどう思いますか?」するとジョビンは「僕が最初ではない。」と言うんだ。カルメン・ミランダのチコ・チコ・ノ・フバが世界的なヒットになり、ガロートがその演奏に参加していたこと、そして(ブラジル音楽をアメリカに持ち込んだのは)彼らの方が先だったことについてジョビンは話している。1920年代にチャールストンみたいなダンスが大流行した時、マシシ(注7)はここアメリカでも流行っていたと読んだこともあるよ。

(注6)マリリア・ガブリエラ=ブラジルの女優、ジャーナリスト

(注7)マシシ=19世紀末のリオデジャネイロを起源とするダンスの一種

N:君達と直接つながりのある、もう少し最近の音楽家達、例えばデュデュカ・ダ・フォンセカなんかは、ニューヨークのジャズ・ミュージシャン達と重要なコラボレーションをやってきた。

G:デュデュカの話になると、もうひとり彼よりも少し前にこっちに来ていたブラジルのミュージシャンがいる。エディソン・マチャドだ。これは僕も知らなかったんだけど、へジオナル・ヂ・ニューヨークのショロのアルバムにフレッド・ハーシュが参加しているんだ。彼に、どういう経緯でブラジル音楽のシーンと関わることになったのか聞いたら、大分昔、まだボサノヴァの曲がスタンダードに混じってよくリクエストされることがあった時代に、マチャドと一緒にレストランでの演奏をしていたことがあったと言ってた。

N:ブラジル音楽に興味を持つ者のひとりとして、それからブラジルという国を訪れた僕の経験もふまえて、ひとつ君達の意見を聞いておきたいことがある。ブラジルの伝統音楽の中で、どのような部分が変化に対してより柔軟で、逆にどのような部分が変化を好まず柔軟性に欠けると思う?これはブラジル音楽に関して僕がよく考えていることなのだけど。

K:面白い質問だね。ある意味では、ブラジル音楽はすべての面で柔軟だと感じることが僕は多いんだけど、これまでに僕自身が音楽的に試みたことの中には、いまいち上手くいかなかった内容もあったから、君の言ってることはわかるよ。フリージャズとか、インプロビゼーションの様な背景の上でサンバの曲を解釈するのは難しいんじゃないかと思っていたんだけど、僕ら三人のトリオではそれを確実に成し遂げることができたと思う。

ショーロでもいろいろやってみたいと思っている。僕のプロとしての初めての演奏は、トリオ・ポエイラとの仕事だった。トリオ・ポエイラは、ショーロを演奏する中で、ショーロという音楽形態にも柔軟性があることを提示したグループなんだ。このグループでは、90年代のジャズ、マイケル・ブレッカーやジョシュア・レッドマンの音楽と繋がるような内容のことをやった。こういうものを参照したリズムのアイディアなんかに関してはバンドでよく話し合ったものだ。結論としては、ショロという音楽は柔軟さを確実に持っている。だけどサンバに関しては、ニューヨークに来る前、君達と出会って一緒に演奏する前には、こんな演奏の仕方が可能だとはまったく思わなかった。だからこそ、僕等がグループとして作り上げることのできた音楽を目の当たりにして自分でもとても驚いているよ。サンバにも柔軟性はあったんだ。結局、いつ、どんな瞬間に、どんなミュージシャンと共に音楽的実験を試みるか、すべてはそれにかかっていると思うんだ。

G:そうだね。その通りだと思う。音楽を創るプロセスにおいては、自分が何をやろうとしているかさえ分かっていれば、どんなものでも柔軟性を持ちうると思う。

その中で、自分とブラジルという国の文化との繋がりをどれくらいの割合で保っていきたいかということを考えなきゃいけない。簡単なことではないけれど、アプローチの仕方や誰と一緒に演奏するかによっては、柔軟になれるはずだ。正しいやり方さえ見つけることができればね。カルテットのレコーディングの過程で難しかったのは、部分部分で「ここは明白にブラジルっぽくするけどこっちは違う、ブラジルっぽさは忘れて自然に出てくるものをそのまま弾こう」と模索した点かな。何にもなろうとせずに、自然に起こるものは起こるんだというスタンスでいようと努力はしてるよ。

N:ブラジル音楽には独自性があるし、とてもユニークなリズムの歴史も持っている。

ジャズの場合は、その歴史の中で、奏者が柔軟に扱えるようなリズムの柔らかさは自然に発生してきたように思えるけど、ブラジル音楽は、そういうリズムにおける柔らかさみたいなものをまだ見つけていないように僕には思える。

K:とても興味深いね。特にリズムに関しての話。

ひとつ覚えておきたいのは、カンドンブレは生きた宗教だということ。アメリカでは、ジャズに直接繋がる生きたアフリカン・アメリカンの宗教は存在しないんじゃないか?ブラジルでは、サンバをやる打楽器奏者達はカンドンブレの儀礼を日々の儀式としていまだに実行しているんだ。

ここでまた、錨についての話が戻ってくる。宗教になると、やはり話は別だからね。錨は本当に重くなってくる。どんな音楽的表現も時に宗教的に捉えられるべきであって、宗教的力強さを持っているんだけれど、その一方でその宗教とそれを取り囲む組織というものが存在すると、色々と抑制はでてくる。

N:確かにそれは大事なポイントだと思う。ジャズという音楽はその宗教的な繋がり、深いアフリカとの繋がりを持ってはいるけれど、今ある形はかなり抽象的なものになっている。その点でアメリカ音楽とブラジル音楽は違うかもしれない。

リズムの柔らかさについてだけど、例えば具体的に言うと、ポール・モチアンやエルヴィン・ジョーンズなんかが、ジャズのリズムにおけるプログレッシブさを提示したと思う。

G:でも人によってはポールやエルヴィンのリズムをジャズのリズムじゃないと言う人だっているかもしれない。あまりにも原型からかけはなれてしまったと。ある点でジャズという音楽自体がスイングするというコンセプトからかなり遠くはなれた場所に来てしまった瞬間があった。だけどそれでもジャズのルーツは変わらずそこにあったんだ。

N:ジャズのリズムに関する質問や会話や実験はとても深いレベルでなされてきたけれど、ブラジル音楽のリズムにはそれがまだあまりないかもしれない。例えばトゥッティ・モレーノの様なミュージシャンが思い浮かぶけれど、彼のような人は例外にも思えるし、彼は音楽的にブラジル人じゃないと言う人さえいる。

G:トゥッティの境遇はエルヴィン・ジョーンズのそれに似ているんじゃないか?僕の中では、トゥッティは伝統を演奏しながらに、そのやり方に挑戦し新しいアプローチを探した人だ。

N:その通りだね。だけど僕はトゥッティは例外だと思う。君達ふたりだって例外だけど、僕は「例外的な」音楽家に惹かれるんだ。

G:僕はシーンの違いだと思う。僕がニューヨークに来たのは、タイショーン(ソーリー)みたいに膨大な音楽の知識を持ったミュージシャンの演奏に触れるためだ。全く違った世界へ渡る橋みたいなものだよ。サン・パウロには僕も一緒に演奏したアレックス・バックが居て、彼はブラジルのタイショーンみたいな感じだ。20世紀の音楽にとても興味を持っていて、彼がドラムを弾く時、ブラジル的なリズムを弾いていたとしても、そこにある種の自由さや拡がりを取り込んで、遠くまで行き、そして帰ってくることができるんだ。彼も例外的な音楽家に違いないよ。

K:「例外の」ミュージシャン、一般的なやり方、普通のやり方に沿わないミュージシャンがいつも道を作るんだと思う。でも、そうやって境界線から何かを押し出すようなことをしているミュージシャン達は多くの場合孤独な状況に追いやられる。もちろんニューヨークではそういう孤独なミュージシャン同士が集まって何かを作り出すということが起こり得る。リオではそういうことはなかなか起きないのだけれど。僕は、そういうことが可能だということに惹かれてニューヨークに来た。

もう一度エルメートの話をするけど、多くの場合彼はブラジルの国粋主義者的な観点から話をした。だけどその結果として生まれるものはまたちょっと違った。僕が思うに、エルメートのスピーチはもっと広い発展の可能性を内包していた。アメリカでも同じような状況は起こりうると思うんだ。例えば、伝統主義的な人々は、ジャズに「アメリカ的」であって欲しいと思う。なぜならジャズは「アメリカ」で、ジャズは黒人のもので、という話になって、そうすると僕達は人種の話をすることになり、そこには強い緊張感が走る。そういうのは、ある種の人にとっては、どちらの側に立つか、という政治的な意味合いを持ってくる。だけどアメリカでは沢山のアーティストが関わって沢山の創作が常に行われているから、適切な場所を見つけてやり過ごすこともそんなに難しくはない。

N:ブラジルのアーティストで、ブラジル的な音楽言語を広げて創作活動をしている人で君達が注目しているのは?さっきもそういう話は出たけど、他に話に出ていないミュージシャンは居る?

G:アンドレ・メマーリは本当に面白いミュージシャンで、クラシック音楽からの影響を受けている素晴らしいピアニスト、作曲家だ。それからラファエル・マルティニ。

K:ラファエル・マルティニのことは僕も考えていた。彼なんかはインストゥルメンタルの音楽の人だけど、ソングライターだったら、コレチボ・シャマのメンバー、チアゴ・アムーヂやチアゴ・チアゴ・ヂ・メロなんかのやってることは本当に素晴らしいと思う。彼らは、即興的な面よりも作曲という側面の研究をよくしている。特に歌詞だね。音楽と言葉の関係性はとても大事だ。

G:ベルナルド・ハモス、アレックス・バック、ジョアナ・ケイロス、ラファエル・マルティニ、アントニオ・ロウレイロをはじめとする、僕等の世代のミュージシャンは、沢山のレファレンスの引き出しを共有してはいるものの、それぞれが自身のブラジル音楽の理解におけるコンフォート・ゾーン(快適で安心していられる場所)からその外へ枝を伸ばす努力をしている。ブラジルの音楽を他のラテン・アメリカの国のミュージシャン達は知っているのに、彼らの国の音楽をブラジルのミュージシャン達は知らないというバランスの悪さというものがあるけど、今述べた若い世代のミュージシャン達はみんなアルゼンチンの音楽をよく知ってる。リオなんかではいとも簡単にアクセスできてしまう種類のレファレンスから意図的に脇に逸れる努力というのを彼らはしているんだ。

イチベレ・スワルギの影響についてだけど、僕は彼のグループで10年間演奏したんだ。

イチベレはエルメートの弟子のひとりで、もう40年近くもエルメートと演奏を共にしてきた。そして彼は僕の音楽的アイデンティティと道筋、音楽的探求において、測りしれないくらいの影響を与えてくれた。僕が初めて真剣に音楽に取り組もうとした時、そこにイチベレの音楽的な影響があったんだ。それで、僕は18歳前後の若いミュージシャン達が信じられないくらいに素晴らしい音楽を共に力強く演奏するという場所に居合わせたんだ。僕が思うに、ブラジルの伝統やアイデンティティを研究しながらもそこから拡張して外に枝を伸ばすということに関しては、エルメートはパイオニアだ。彼が自身の音楽を宇宙的な音楽と呼んだり、アルバムに「ブラジルの宇宙」(注8)という名前をつけたりしたことは、適当にそうしたんじゃなくて、エルメート自身が自分の音楽は全世界的、普遍的な言語だという考えを持っていたことに帰するんだ。彼は、ブラジル北東の出身であることも常に意識していた。そうやってあらゆる世界を音楽を通してつなげていったんだ。すごいことだと思わないか?エルメートやイチベレから学んだこととはすごく違った演奏の仕方を今ではしているけれど、彼らからの影響を僕から取り除くことはできないよ。

何かを捨てる必要はないと思うんだ。いつだって、新しいものを加えていけばいい。自身の背景、影響、持っているものに少しずつ加えていくんだ。若い時は、つい批判的になって嫌いなものを探したり言及したりしがちだけれど、年をとるにつれて、どの音楽からも、どのミュージシャンからも、どのシーン、ジャンルからも学ぶべきことがあるということに気づくんだ。新しいチャレンジや情報を探して、自分自身の音楽につけ加えていけばいいんだ。

(注8)『Brasil Universo』(1986, Som Da Gente)

N:君はずっとそうしていくだろうと思うよ。

K:違う国から来てニューヨークに住むということだけど。

ヴィトーが言った様に、ブラジル音楽はリズムだけじゃなくて美しいハーモニーやメロディーも持っているし、音楽に関して言えばブラジルは「裕福な」国だと言えると思う。

どんな文化においても、伝統は音楽の中に存在し続けると思う。人間の性みたいなものだ。世代を越えて流れていくエネルギーの様なものは、クリエイティブな表現方法を探すどんな人間にも共通する背景だと思う。ニューヨークっていう場所は、様々な背景を持った人々がそれぞれの言語や色を通してそういうエネルギーを探している場所なんだ。ふたつかそれ以上の異なった色を混ぜることに意味があるんだけれど、混ざるという目的を持って混ざるのではなくて、気づけばあらゆる色が加えられ混ざっていたというあくまでも「結果」であるべきなんだと思う。

#1309 『Sergio Krakowski / Pássaros : The Foundation Of The Island』

(https://jazztokyo.org/reviews/cd-dvd-review/post-3775/)