連載第22回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報

text by シスコ・ブラッドリー (Cisco Bradley) and ジョン・モリソン (John Morrison)

translated by 齊藤聡 (Akira Saito)

I. ニコール・ミッチェルのMaroon Cloud(National Sawdust、2017/3/27)

フルート奏者・作曲家・教育家であるニコール・ミッチェル Nicole Mitchellが何度ニューヨークでプレイしたとしても、まだまだ足りないのだ。現代の創造的な音楽における最先端の幻視者として、ミッチェル教授は、既に、信じがたいほど多くの成果をあげ、大きな称賛を得てきた。彼女の仕事は、深く掘り下げられており、領域間をまたがっており、社会との関わりを持ち、その一方で、美的なレンジが広いために多様なオーディエンスに訴えかけるものである。この夜、ウィリアムスバーグで、ミッチェルのグループMaroon Childのこけら落とし公演が行われた。National SawdustにおけるStone Commissioningシリーズのひとつであり、8楽章から構成される組曲である。これは、不安な時代にあって「隠された選択」をあらわにせんとする楽天的な衝撃とでもいったものであり、聴く者は、誰もが、自分以外の思考や生活について想像せねばならなくなる。共演者は、フェイ・ヴィクター Fay Victor(ヴォーカル)、トメカ・リード Tomeka Reid(チェロ)、アルアン・オルティス Aruan Ortiz(ピアノ)。ニューヨーク・シーンの重要人物ばかりだ。

冒頭曲「Warm Dark Realness」は、ヴィクターとリードの絡み合いから始まり、一方でオルティスは入念に鍵盤を叩いている。リードは驚くほど冷静・大胆に演奏し、はじめに形成したコアの音を拡げながら、ときには微かな音にまで消し去りもした。4分頃の最初のピークに向けて、ミッチェルが陰鬱なフルートの旋律を付け加えた。そして、音の可能性たる広大で暗い海に戻ってゆく。ドラムスとベースがいないことにより(それ自体が挑戦的なのだが)、音楽は一貫して極めて流動的であり、入念なものであり、前に進み、4人のパフォーマーがサウンドを融合させ、ときに4人の発する音の足し算を超えるサウンドを生み出した。オルティスとリードが幻想的なデュエットを繰り広げ、やがて、リードが弓で深い旋律を弾き、その上でオルティスが巧みに踊った。曲全体を通じて、ヴィクターの低音域の声ゆえに、他の3人と尋常ならぬ絡み合いをみせた。特にヴィクターとリードとのコミュニケーションはダイナミックで、融け合うようであり、さまざまな局面で異なる貌を示した。

2曲目の「Vodoun Spacetime Kettle」は、ヴィクターのソウルフルな声をフィーチャーしての、ベッシー・スミス Bessie Smithへのトリビュートだった。異世界のような感覚はこの曲でも続いたが、馴染み深い「Nobody loves you when you’re down and out」や、聴く者を刺すような「Bessie ignited our blood」などによって、未来から21世紀に生きるアフリカの祖先に送られたメッセージともなっていた。3曲目の「Otherness」では星間サウンドへと突入する。組曲の他の箇所と同様、この音楽はミッチェルの初期作品『Xenogenesis Suite』(Firehouse 12 Records、2008年)から発展したもののように思える。オクテイヴィア・バトラー Octavia Butler(1947-2006年)のSF小説に影響を受けたものであり、ミッチェルは、バトラーが亡くなる少し前に彼女に出会っていたのだった。この作品には、強烈なSFと未来派的なイメージがある。騒音、太陽フレア、幻想的なささやき、原始の星屑、重力により周回軌道を描く天体、それらの間の莫大な距離、そういったものすべてが正確に提示されている。

最初の3曲で他のメンバーがフィーチャーされたあと、ミッチェルは、チェロのサポートとともに「No One Can Stop Us」を演奏しはじめた。 ここでは、音楽はさらに楽観的な方向に向かい、タイトルに合ったヴォーカルだけでなく、跳躍しバップ的でもあるフルートでも、明確な表現がなされた。 そのエネルギーを使って構築するかのように、2部構成の曲「Endurance」が始まり、ヴィクターとリードとがピッチを合わせてよりそい、ミッチェルが同一音を出し続ける一方で、オルティスは下からアルペジオを弾くことで音の広がりを示した。継続するピッチがときにテンションや摩擦を生み、それはあたかも、旅の途中において必要な、あるいは、避けられない挑戦があることを言わんとするかのようだった。曲の最後には、オルティスとリードのデュエットへとシフトし、豊かでアーシーな音色ががっちりした土台を作り、さらにフルートとヴォイスが入ってカルテットとなることによって、浮力と前向きの力が加わった。

「Endurance」が次の曲「One Sound Represents」につながった。ミッチェルはサウンドの取りうる姿を想像力をもって探求した。一方、ビクターは、「Sometimes a sound represents a whole era … sometimes a sound represents a whole people … sometimes a sound represents an eternity …」(時にはサウンドが時代を表徴する)とリピートした。ミッチェルは、華麗で洗練されたソロによって楽器のヴァーチュオーゾたることを示し、スイングを呼び起こした。印象的な「A Hidden Choice」では、垂直水平どちらにも拡げるソロを吹くミッチェルが再びフィーチャーされた。吹きながら声を出し、空間を巧みに用いることと相まって、時間の進行を遅らせるものだった。そしてヴィクターが入り、アルトとテノールで唄い、まるでミッチェルのフルートとのヴォーカル・デュエットのように感じさせた。オルティスによる低く暗い音がこれをさらに強め、ときにクリスタルの破砕のような高音が、流れ動く音響のつながりを切り裂いた。この曲は、説得力と決定力をもって終わった。

最後の曲「Constellation Symphony」はアンコールを呼び起こす力を持ったものであり、「Breaking through to the other side …」(向こう側に突き破る)という歌詞により推進された。前の曲の終わりを受けて、最後に発せられたことばが、苦難や人生を一変させるような時があったとしても人生の旅は常に続くものだということを示した。この夜最後のミッチェルのソロは、グループの宇宙星雲サウンドに斬り込み、随時、恐れずに、そういった時の数々を並べていった。

演奏が終わり、オーディエンスはスタンディングオベーションを贈った。ミッチェルとバンドへの称賛をも口にした。この日のパフォーマンスは、2017年ベストライヴのひとつであっただろう。ミッチェル教授には、この音楽を録音する計画があるという。また彼女には、『Mandorla Awakening II: Emerging Worlds』という別のCDを出す予定もある(2017/5/5リリース)。

text by シスコ・ブラッドリー Cisco Bradley

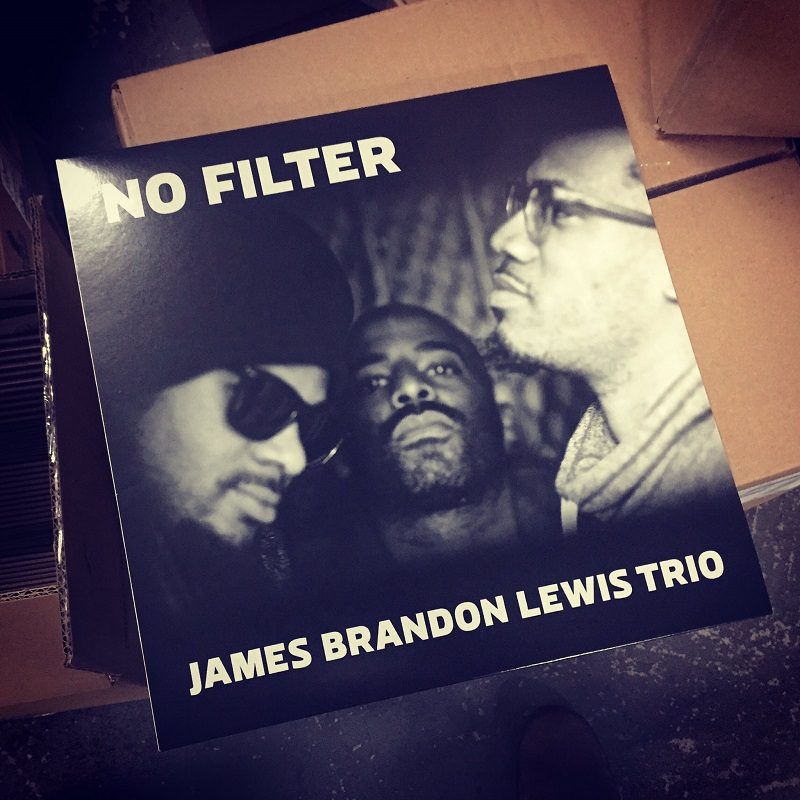

II. ジェームス・ブランドン・ルイス『No Filter』

ベースのルーク・スチュワート Luke Stewart、ドラムスのウォーレン・”トレエ”・クルーダップ3世 Warren G. “Trae” Crudup III、それにテナーサックスとヴォーカルのジェームス・ブランドン・ルイス James Brandon Lewisがリーダーのトリオであり、衝撃的で先進的な現代ジャズ・アンサンブルだ。トリオの最新作『No Filter』は、力強く、親しみやすい曲のダイナミックなセットであり、高いエネルギーによってジャズのインプロヴィゼーションをパワーやロックの先端と融合させるパフォーマンスである。ニコラス・ライアン・グラント Nicholas Ryan Grant(スキャット)とアンソニー・ピログ Anthony Pirog(ギター)がゲストとして参加してもいる。

アルバムは、激しい騒乱のような「Say What」から力強く始まる。ルイスの急激なサックスのモチーフや、クルーダップとスチュワートによる筋肉質のリズムに彩られ、「Say What」は、フィッシュボーン Fishboneや24-7 Spyzのような80~90年代のブラック・ロッカーを嚆矢とするエクスタシー的なファンク・ロックのグルーヴとはまた違う感じを与えている。高いエネルギーと苛烈な強度を保ちながら、タイトル曲「No Filter」では、「Say What」と同様の音色を振りかざしながらも、確たるリズムの基盤を、とても細かな抽象へと転化させる。ルイスは自由に恐れずに吹き、まるでイカれた笛のように、彼を取り巻くノイズを切り裂いてゆく。他のメンバーも単なる追随はしない。「Ya’ll Slept」は頑丈で繊細なグルーヴをベースにしており、エレクトリックギターとテナーサックスとの対等な共演がある。ルイスは、P.SO The Earth Tone Kingに「Don’t fear the past, I’m seeing my face in mirrored glass. I’m trying so hard not to wear the mask. Had to hold back one tear in fact, for years I traveled to here and back.」とラップを歌ってもらうことによって、ヒップホップに深い共感を示している。ファラオ・サンダース Pharoah Sandersのようなブロウに立ち戻ったあと、メインテーマを軽く吹き、コーダが忘却の彼方にやさしく向かってゆく。

ギザギザの小気味良いリズムによって、「Raise Up Off Me」はバンドの多様性と優れた曲作りを示す。30秒も経たないうちに、ルイスは、ゲイリー・バーツ Gary Bartzの古典的な1975年のジャズ・ファンクのバラード「Gentle Smiles」における忘れがたいリフを吹く。ア・トライブ・コールド・クエスト A Tribe Called Questの名曲「Butter」においてサンプリングされたことが有名だが、ルイスのこのリフの演奏は、原曲か、それをサンプリングしたラップの曲か、あるいはその両方を参照しているのだろうか。これは、ヒップホップとサンプリング・カルチャーにおいて多くの若いミュージシャンの間で当たり前のことになった、ある種の多層構造をなす音の再コンテキスト化である。

「Zen」は強い曲のひとつだ。要素が並置され、夢のようでメロディックでもあり、テクニカルで抽象的でもある。「Zen」を聴くと、このバンドが、キャッチーなジャズのモチーフやヒップホップの感覚を結合させ、反抗的なものにしうることがわかる。曲のなかばで、甘くメロディアスなイントロから離れ、スチュワートの攻撃的で自由なベースの演奏に移り、再度、甘く都会的なメインテーマに戻る。

このアルバムは、とてもソフトで優しいバラード「Bittersweet」で締めくくられる。ルイスは、騒がしく攻撃的な曲で叫ぶようなときでなくても、古くからのメロディーを慰撫することで雰囲気を作り出せるマスターだ。サックスとのユニゾンでスキャットが入り、無味乾燥なスムース・ジャズの領域に入り込むことなく、本格的でノスタルジックなフィーリングたり得ている。

このレコードは、バンドが、真剣な演奏と無限のエネルギーをもって、新鮮で現代的なアイデアを、探求的な真のジャズトリオというコンテキストに持ち込みうることを示す、ショーケースである。

(本盤は2017年6月9日にCDおよびLPとしてリリースされる。)

text by ジョン・モリソン John Morrison

フィラデルフィア在住のライター、DJ、プロデューサー。ソロ・アーティストとしても、デビュー作となるヒップホップのアルバム『SWP: Southwest Psychedelphia』(Deadverse Recordings)をリリースした。ツイッターとインスタグラムは@John_Liberatorをフォローされたい。

以上が、最新のニューヨーク・シーンである。

Edited by シスコ・ブラッドリー

(Jazz Right Now http://jazzrightnow.com/)

【翻訳】齊藤聡 Akira Saito

環境・エネルギー問題と海外事業のコンサルタント。著書に『新しい排出権』など。ブログ http://blog.goo.ne.jp/sightsong

齊藤聡, ジョン・モリソン, ジェームス・ブランドン・ルイス, ニコール・ミッチェル