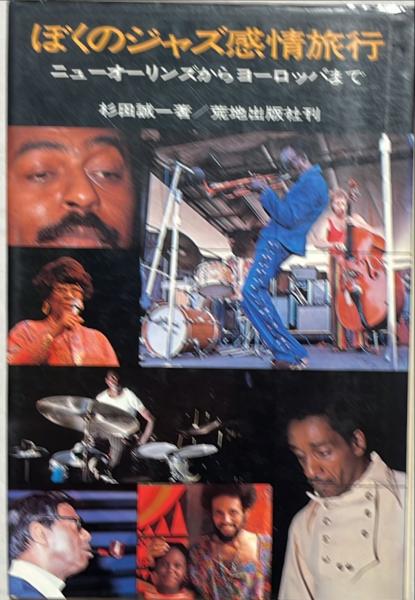

#139 杉田誠一『ぼくのジャズ感情旅行』

書 名:『ぼくのジャズ感情旅行』ニューオーリンズからヨーロッパまで

著 者:杉田誠一

出版社:荒地出版社

判 型:195x134x20(ハードカバー)

初 版:1977年4月5日

わたしは杉田誠一氏と面識はない。その存在を知ったのは古本屋で見かけた『JAZZ』という古い雑誌を買ったことによる。フリージャズにかなりの紙面が割かれていて、珍しいと思った。特に間章によるミュージシャンへのインタビューや長文のエッセー、充実した執筆陣によるディスクレビューは読みごたえがあったし、他ではあまり見ることができなかったフリージャズ系のミュージシャンの写真が豊富に掲載されていたのも目を引いた。杉田氏の名前も編集者というよりはまずは執筆者の一人として知ったのだと思う。本書を手に取ったのもそういった経緯からで、もう二十年近く前のことになる。

この著書では 『JAZZ』の他に『アサヒグラフ』『毎日グラフ』に掲載されたものも収められている。氏のマニアックな文章がそういった一般誌にも載ったのは、ジャズという音楽が今よりもずっと身近で注目されていた時代だったからだろう。杉田氏の文章には音楽論が長々と述べられているわけではない。演奏それ自体については、良かった、良くなかった、ということが端的に記されていることが多い。物事の好き嫌いをはっきり表明するのはこの世代の特長ではあるが、氏の語り口はなかなか辛らつではある。それは彼の書き方が批評家というよりはルポルタージュ風であり、あるいはむしろ小説や映画の脚本のように描写的であるからで、その筆の運びがきわめて主観的であるにもかかわらず、すべてが客観的な事実であるように読めてしまうからでもある。

杉田氏の文才が発揮されるのは音楽そのものの分析よりも、ミュージシャンの身ぶりや表情、ライブ会場や楽屋の雰囲気、観客たちのようすなど、それを取りまく場景を描き出すときだ。また、氏の興味は必ずしもフリージャズに狭く限定されているわけでもない。氏が追い求めていたのは、ジャズという鏡に映し出された人間そのものにこそあるのではないだろうか。それはフリー・インプロヴィゼーション、というような抽象化された音楽領域ではなく、あくまでジャズ、それもブラックミュージックとしてのジャズへの指向が強い。こういった氏の資質がもっとも活きたのが「断絶を踏み越えたサラ・ヴォーンの肉声」という、演奏旅行に同行取材したとおぼしき一文だろう。ステージに立つ歌手の内面をうかがい、日本の観客とのすれ違いを言い当ててみせる観察眼の細やかさには、短いながらも心理劇のごとき趣がある。

また、シカゴのゲットーにある「暗黒博物館」や「アフロ・アート・シアター」を訪ねたなまなましい体験記は、アート・アンサンブル・オブ・シカゴを輩出した団体であるAACMがその当時、どのような生活環境や時代背景を土壌にしていたのかを知る上で、貴重な資料といえる。氏は常に日本人である自分とゲットーの黒人たちが置かれた生い立ちのあまりの違い、落差を意識しており、その視点からリアルタイムで語られたことは色あせない値打ちを持つ。またニューポート・ジャズ・フェスティバルに対抗して開催されたニューヨーク・ミュージシャンズ・ジャズ・フェスティバルを取材した記事は、いわゆるロフトジャズ・ムーブメントの記録として貴重だ。「スタジオ・ウィ」のジュマ・サルタンが登場し、公園で演奏するファラオ・サンダースの周りに集まってきた子供たちが自然発生的に打楽器を打ちならす光景などは、録音物からは決して想像できない、「ブラック・ピープルにとってジャズが生活の一部ですらある」姿を切り取ったスナップショットとして印象に残る。

そんな杉田氏が最大の賛辞を捧げているのはセシル・テイラーであるが、同様にビリー・コブハムにも大きな関心を寄せているのは意外だ。氏の着眼点がアヴァンギャルド一般ではなくあくまでブラックミュージックとしてのジャズにあったことの反映でもあろう。また日本のミュージシャンでは若き日の山下洋輔や阿部薫の姿も捉えられている。紆余曲折し愛憎相半ばする山下論からは、ミュージシャンに対する氏の複雑なコンプレックスを感じ取れる。現代の音楽ファンにとって氏のジャズに対する姿勢はあまりにも過剰に情念的であるように思われるだろうが、ひょっとすると彼は、ゲットーの飲み屋でおばさんから言われたという「アンタなんかにわたしらの音楽がわかってたまるもんかね。まあいいから、もっと飲みなさいよ」という言葉が脳裏にこびりついて離れなかったのかもしれない。

セシル・テイラー, 阿部薫, 山下洋輔, 杉田誠一, ビリー・コブハム, サラ・ヴォーン, ぼくのジャズ感情旅行, 雑誌『JAZZ』