ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #101 Kenny Garrett<Who Killed AI?>

“Some people forget that my teacher was Miles Davis. So for me, it’s not that I have to do something different. It is just something that I do. All you have to do is present the music and let them take the journey.”

忘れてる人もいるかも知れないけど、ぼくの先生はマイルスだったからね。だから、違う新しいことをやろうとしてるのではなく、自分から出てきた音楽を提示してるだけで、あとは聴衆がそれをそれぞれの旅に連れ出してくれればいいのさ。

この4月12日にKenny Garrett(ケニー・ギャレット)の新譜が出る。『Who Killed AI?』(Mack Avenue) という意味深なタイトルだ。確か3月1日にこのアルバムからオープニング・トラックの<Ascendence>が先行発表された。これが、まあ、とんでもなくすごい。なんとギャレットはSvoy(スヴォイ)とのコラボレーションで彼にとって初のエレクトロ・ビートを導入しており、これが今までのギャレットの数百倍もエキサイティングなサウンドなのだ。

この先行発表された<Ascendence>に針を落とすと、シンセサイザーの速い下降グライドで到達するパワーコード(ハードロックの3度抜きの和音)が頭のダウンビートだ。タイトルの<Ascendance>とは優位な位置に存在するという意味だが、語源である「Ascend」は上昇という意味で、わざわざ下降のグライドで始まるアイデアに妙に気を引かれた。パターンはオクターブ飛び、コード進行はパワーコードでC (x2) – E♭- A♭という単純なCマイナーの調性だが、グライドのタイミングといい、シンセサイザーの鋸波オシレータを用いた音質といい、ご機嫌だ。

ところが、だ。頭の4小節後、始まって6秒の位置でとんでもないことが起こる。DnBのドラム・ビートが半拍早く入って来るではないか。え?え?え?っと思っていたら、なんとこの出だしのパターンは実は半拍遅れて始まっていたことに気が付く。

出だしでは、2小節目中間にある一番高いG音が3拍目に引っ掛ける装飾音に聴こえていたが、ドラム・ビートが始まった途端にこのG音が流れ落ちる滝の頂点だったことに気が付く。しかもそれ以外は半拍遅れているという状態を持続して、だ。なんというアイデアだろう。これがスヴォイの力、というわけだ。

そして、なんとギャレットが真似するマイルスの声が入る。ギャレットの話によると、マイルスは変なカウントの仕方をして周囲を困らせたそうだ。「10teen, 11teen, 12teen, 13teen」。これを再現したそうだ。この時点でこのアルバムはマイルス賛歌満載と期待が高まる。ギャレットは以前にもマイルス賛歌アルバムがあった。『Sketches of MD』(2008) だ。今回のアルバムはそれよりもはっきりとマイルス愛が聴こえて来るのが嬉しい。

この1曲を聴いてどうしてもリリースが待てなくなった。運良くプロモーション音源を手に入れることが出来た。ギャレット本人のコメントによるとこのアルバムは全体を通して1曲なのだというので、今回はアルバム全体として解説をしてみたいと思う。それにしても、最近アルバム全体がストーリーを語る作品が多くなって来ていることが嬉しい。例えば以前にご紹介したシオ・クローカーの『BLK2LIFE || A FUTURE PAST』、ブラッド・メルドーの『Jacob’s Ladder』、セシル・マクロリン・サルヴァントの『Ghost Song』等、上質のドラマ映画を観ているような気分ににさせてくれる作品を筆者は歓迎する。ギャレットに関しては、前回リリースの『Sounds from the Ancestors』(2022) をご紹介した本誌No. 285、楽曲解説74を是非ご参照下さい。

Svoy(スヴォイ、本名Misha Tarasov:ミーシャ、又はミカエル・タラノフ)

スヴォイのことは全く知らなかったのだが、調べてみると過去ギャレットのアルバムに2回登場していたようだ。『Seeds from the Underground』(2012) ではヴォーカルとして、『Pushing the World Away』(2013) では<Brother Brown>というギャレットのオリジナル曲で弦の編曲を担当していた。この曲はよく覚えている。なぜかと言うと、この曲はギャレットのピアノ曲で彼はアルトは吹いていない。ギャレットの美しいピアノ演奏と、その後ろで流れる美しいストリング・トリオの演奏が印象的だった。

スヴォイは日本での方が著名らしい。2009年にシングル、<Beautiful Thing>とアルバム、『Automatons』が日本でヒットしたという記述があった。その他はMeshell Ndegeocello(ミシェル・ンデゲオチェロ)やClaudia Acuña(クラウディア・アクーニャ)などのプロデュースで活躍したそうだが、筆者には馴染みのないものばかりだった。1980年に日本海に面するロシアの極東、Vladivostok(ウラジオストク)で生まれ、バークリー音楽大学に奨学生として招かれた後2009年に米永住権を獲得し、2017年に米国帰化したそうだ。

デビューのきっかけは、2004年にBMIのジョン・レノン賞を受賞し、2005年にソニーにデモテープを持ち込んだところ音源の完成度に驚かれ、そこから色々なところに繋がったのだそうだ。ちなみに本人のアルバム7枚全て本人一人で完成させているらしい。つまり、それだけ耳もそれを具現化する技量も並外れて優れている、ということだ。ちなみに、ミックスもマスタリングも同じエンジニアがやるのは、客観的に対峙することが困難なので通常避ける。ミックスとマスタリングでは作業部屋のチューニングすら違う。スヴォイがどうやって両方の作業をするのか興味のあるところだが、大手レコード会社に認められる彼の技量は半端ないのだろう。

『Who Killed AI?』

このアルバムのタイトルはキャッチーだが、今ひとつ意味が掴めない。Marlbankのインタビューの記事の中でこんな一節があった。

We don’t get mired in anal discussions about AI much mercifully, Kenny says simply that ”it’s been around a while” referencing Chat GPT, the milestone technology that took everyone by surprise when it came out in 2022.

ここでAIについてどうこう論議するのは意味がない(注:インタビューアーもギャレットからはっきりした答えを得られなかったようだ)。2022年に登場して世の中を驚かせたChat GPTに対して、ギャレットは「(AIは)もう珍しくない」と簡単にコメントしただけだ。

ギャレットはこのアルバムがあまりにも以前の作品と違うことからファンの反応が心配な様子で、「自分はどんな音楽を聴いても自分がどう演奏するかが聴こえて来る」、「マイルスがどんな音楽にも耳を傾けることを教えてくれた」、「マイケル・ジャクソンの<Human Nature>をマイルス・バンドで初めてやった時の気持ちを思い出す」等、プレスリリースやインタビューで自分は新しい挑戦をしたわけでもなんでもないと強調している。ちなみに、このアルバムでのAIの使用はない。だとすると、このアルバムでAIに対抗する立場を主張しているのかも知れない。

興味深いのはこのアルバムの制作工程だ。全ての録音はギャレットの家の居間で行われたそうだ。スヴォイの家はギャレットのニュー・ジャージーの家から数分の距離で、彼はノートブック・コンピュータを持ってフラッと現れ、ギャレットの居間にマイクを立てる。ギャレットがメロディーを吹いてアイデアを提示するとスヴォイがその場でトラックを制作したらしい。全ての工程は酒を酌み交わし、冗談を交えた会話を楽しみながらリラックスした雰囲気で進んだらしい。ご近所付き合いが長い二人の楽しそうなコラボレーションがこちらにも伝わって来る。それでは1トラックずつ解説してみよう。

1<Ascendence>

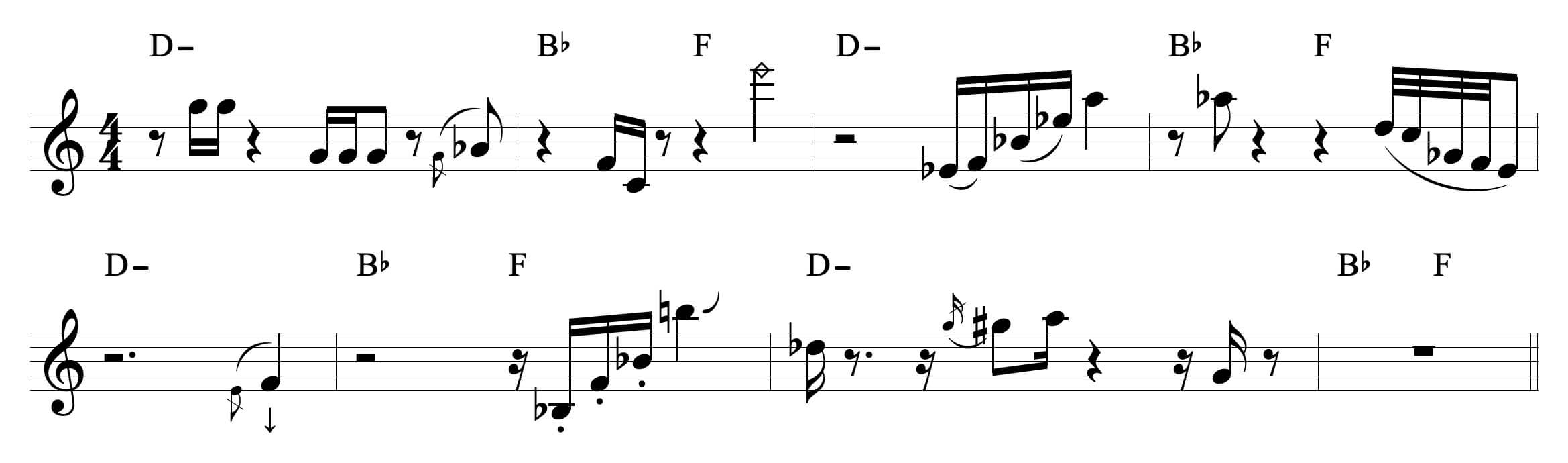

冒頭でイントロ部分の解説をご紹介したので、ヘッドから解説する。前述のギャレットの声帯模写によるマイルスの不思議なカウントからこの曲のヘッド(日本ではテーマ)が始まる。採譜した。

ご覧の通り、これはマイルスだ。あのマイルスの強力なクロマチック奏法がそのままこのヘッドのテーマになっている。そう言えばマイルスも自分のクロマチック奏法をそのままヘッドにした曲があった。<Wrinkle>だ。マイルスはこの曲を必ずライブで演奏していた。毎回テンポがどんどん速くなって行くエキサイティングな曲で、筆者は海賊版も含め29の違うバージョンを所持しているのがちょっと自慢だ。話は逸れたが、ギャレットはこの1トラック目でいきなりマイルスを聴かせてくれるではないか。マイルス教の信者としては平伏してしまう。この4小節のリックを4回繰り返したヘッドが終わるとギャレットのソロに入る。このソロがまたすごいのなんのって。もちろん前回の楽曲解説でご紹介したギャレットの特殊な音の選び方が基盤になっているが、このソロではタンギングの仕方も違う、マイケル・ブレッカー・フレーズは聴こえて来る、クリス・ポッター・フレーズは聴こえて来る、というようにギャレットは確実に一歩進んでいる。もちろんブレッカーやポッターが聴こえるというのはネガティブな意味ではない。ギャレットのレベルの話だ。学生の演奏を聴いているのではない。つまりギャレットは自分の以前のスタイルを超越しようとしているということだ。全てのミュージシャンの課題を彼はここで実行している。

2分35秒の位置でギャレットのアルト・ソロが終わり、残りの1分15秒はスヴォイのエレクトリックの才能のご披露だ。決して派手ではない。ミニマリスト音楽のように少しずつレイヤーが変化して行く。実にワクワクする。イントロのパターンに戻り、ヘッドが演奏されることなく次の曲へと移行していく。この一曲ですっかり虜になってしまった。

2<Miles Running Down AI>

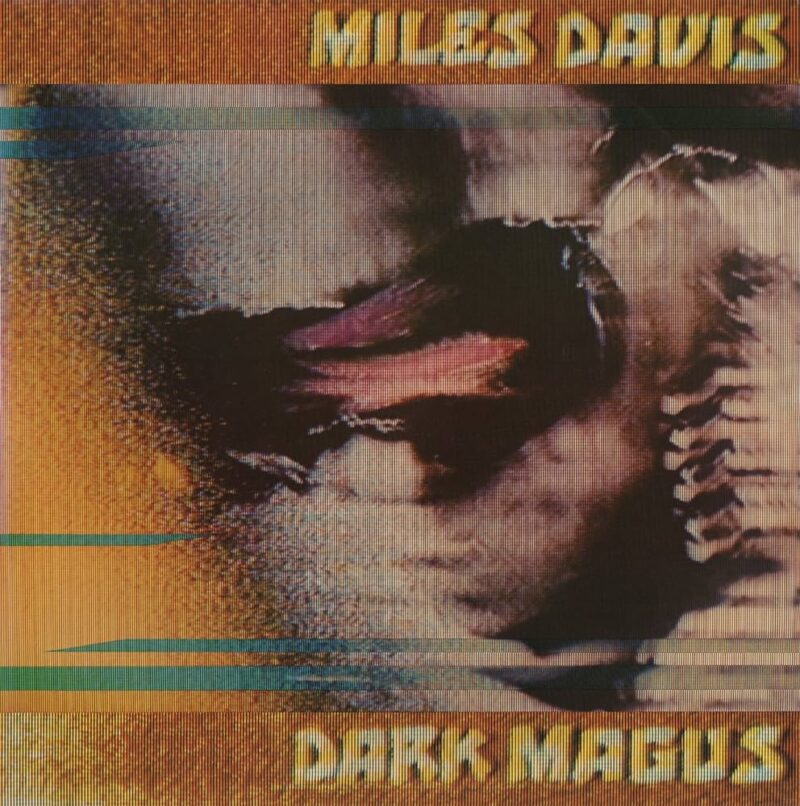

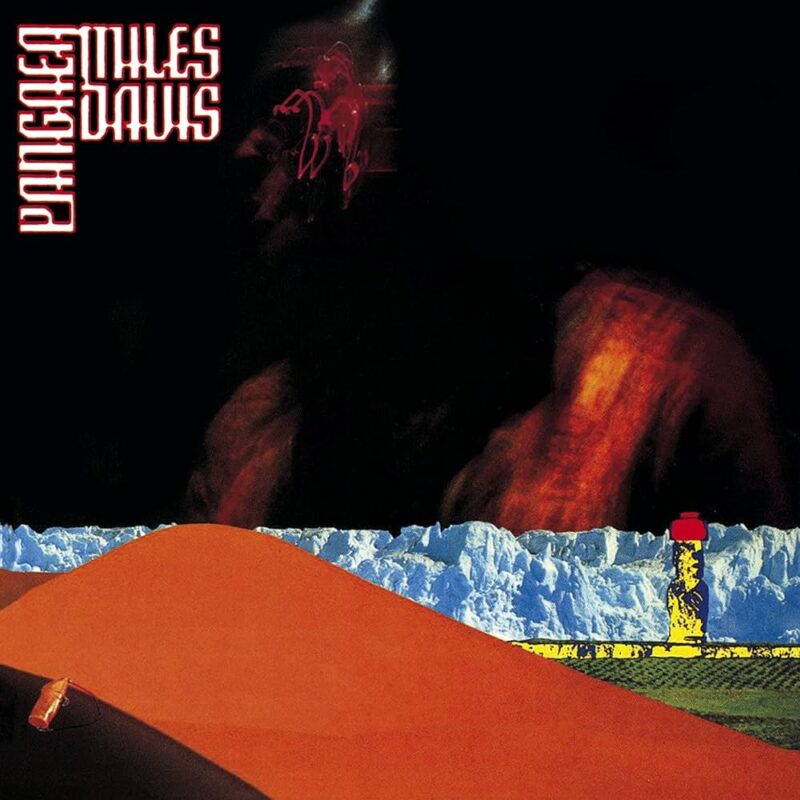

前トラックの最後がドラムビートのみになり、そのまま2トラック目に移行し、70年代マイルス・エレクトリック・バンドのシグネチャーサウンドだったReggie Lucas(レジー・ルーカス)のワウワウの効いたリズム・ギターを思わせるリフが始まる。この「Miles Running Down AI」というタイトルはマイルスの『Bitches Brew』(1970) に収録されていた<Miles Runs the Voodoo Down>と関係があるかと思ったが、そうではないようだ。蛇足だが、2013年にリリースされた『The Bootleg Series Vol. 2』に収録されていた1969年ライブ録音の<Miles Runs the Voodoo Down>が馴染みのあるバージョンとだいぶんと違ったことに驚いたものだ。だが、このギャレットの曲はむしろ『Dark Magus』(1974) の<Moja>又は『Pangaea』(1975) の<Zimbabwe>(異名同曲)だ。ギター・リフを採譜した。

ギター・リフが4回繰り返したところでヘッドが始まる。Eのペンタトニックを5度でボイシングしているので、これは1トラック目のパワーコードを継承している。

重要なのは、このヘッドは全くマイルスではないことだ。マイルスはクロマチックの王者だった。ペンタトニック使いではなかったのだ。マイルスに教育されたギャレットも同じだ。これはスヴォイのアイデアなのかも知れない。いや、恐らくギャレットの新挑戦か。ともかくこのマイルスと非マイルスのサウンドの融合がやけにワクワクする。注目したいのは、ヘッドを2度繰り返した最後の和音はマイルスのクラスターだ。なんとおしゃれ。

この後ギャレットの面白いソロが始まる。パーカッシブで断片的なところにまず耳を引かれるが、ギャレット・フレーズが満載と同時にマイルスが聴こえるではないか。そして2分1秒付近からバックグラウンドにシンセサイザーのパッドが始まる。これがまさに80年代マイルスの、Robert Irving III(ロバート・アービングIII世)のあのサウンドだ。マイルスの違う時代のサウンドを掛け合わせて新しいサウンドを創るとは、まさにマイルス教の教えに従っている。

3分6秒の位置で突然一変する。次のトラックに移行したのかと思うとそうではない。何か意味があるのだろうが残念ながら判明しなかった。ここから急に始まるシーケンスはKalimba(カリンバ)というアフリカの楽器のサンプルで、まるで日本のアニメの音楽を想像させるサウンドだ。コード進行はF#-7とDMaj7の単純な繰り返しだ。カリンバの8小節フレーズが2回続いたところで箒で叩くような効果音がなんと2拍3連のヘミオラ(ポリリズム)で入って来る。このトラックのヘッドが遠くで再現されるが、アニメ音楽風を維持しながら少しずつ音のレイヤーが厚く複雑になって進行して行く。ところが、だ。4分8秒の位置から入るスヴォイのピアノにびっくり仰天。この機械的な音のレイヤーの上で、付点音符のオーガニックなソロフィルを入れ始めた。フレーズもジャズ的なので最初まさかのスイングビートで演奏しているのかと一瞬思ったが、やはりどう聞いても付点だ。これはひょっとしたら日本の祭囃子のリズムにアイデアを得ているのかも知れないと思った。いずれにせよこの不思議な組み合わせがやけに耳を引く。

3<Transcendence>

このトラックはタイトル通り、まさにトランス状態の美しい曲だ。スヴォイのシンセサイザーのパッドのアタックがかなり遅く設定してあるので、コード進行はビートより遅れて侵入するように聴こえる。コード自体は単純なGペダルだ。ヘッドのメロディー自体も3拍ずらしてあるので、なんとも不思議な桃源郷に連れて行ってくれる。

ぼーっと聴いていると、ヘッドがマイルスの<In The Silent Way>のメロディーに変わり、急に現実に連れ戻されるが、ギャレットの美しいソプラノ・サックスのソロでまた持って行かれる。難しいことは考えずに、夢見心地でマイルスの『In The Silent Way』(1969) のジャケットを目の裏に写してトランスを楽しもう。

4<Divergence Tu-Dah>

このトラックはこのアルバムを聴く時に毎回楽しみなトラックだ。このスローなバックビートの気持ちいいこと。シンセサイザーのベースラインもイカしてる。フィルターがゆっくり開き、LFOの揺さぶりがかかる気持ちいいサウンドだ。かっこいいラップが入って来そうな気分にさせられるが、実際に入って来たのはひょうひょうとしたスキャットだ。しかもタイム感がレイドバックしまくりプラス意図的に遅らせている細工付き。このベース・ラインと中間のベル・サウンドとスキャットの三つのレイヤーがまたしてもズレまくって不思議な世界を作り出している。

だが、このトラックの目玉はなんと言ってもギャレットのソロだ。スヴォイのマジックでサックスの音がまるでロック・ギターに聴こえる。最初ソロが始まった時にてっきりギターソロかと思い、誰が弾いているのか、と思わずクレジットを探してしまったほどだ。このギャレットのギターソロに聴こえるフレージングにも感心してしまった。このソロは何度も聴いてしまう。ソロの最初8小節を採譜してみた。

ご覧のように譜面にすると全く現代音楽風だ。だがディストーションの効いたギター・サウンドなので、70年代のマイルス・バンドのPete Cosey(ピート・コージー)を思い出させてくれる。それにしても、この音程の揺らし方といい、この音選びでこのタイム感、すごいものがある。ギャレット恐るべし。

このトラックの最後はおしゃれなスヴォイの薬味が効いている。是非お楽しみ頂きたい。何度聴いても筆者はこの部分が好きだ。

5<Ladies>〜6<My Funny Valentine>

続く2曲はメドレーになっている。<Ladies>はこれまでのトラックと違い、EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)だ。ここでもギャレットはソプラノ・サックスだ。このアルバムはソプラノの使用が多いのも特徴だと思う。ヘッドは単純なラインの繰り返しで、ソロはほとんどない。EDMに徹しているのかも知れない。

この3分強のトラックの最後にギャレットのマイルス声帯模写が再び登場するのだが、残念ながら聞き取れなかった。「ようケニー、そこのヤツを蹴ってお嬢さん方に送ってやれ」と聞こえたのだが、自信はない。このマイルスの声を境いにEDMサウンドがトランス・サウンドに変化して<My Funny Valentine>が始まるが、もちろんスタンダードを演奏しているわけではない。このトランス・サウンドをバックにギャレットが<My Funny Valentine>のモチーフを延々と演奏して行く。もちろんこの選曲はマイルス賛歌だ。スヴォイもこのトラックではレイヤーの変貌を最小限に止め、完璧なトランス状態を作り上げている。なんとも不思議な世界だろう。身を委ねてみるのが良い。

7<Convergence>

「Convergence」とは結合という意味で、Ascendしたり、Trancendしたり、Divergeしたりしたトラックの締めの部分なのだと思う。始まってすぐに気がつくのがミックスの違いだ。今まで左右広くワイドなステレオのイメージだったのに、いきなりイメージが狭く、ほとんどモノラル状態で始まる。しかもキーボードの音色もDnBのビートもフェイザー・エフェクトをかけているのにハイを落として安物のスピーカーのイメージを出し、ギャレットのアルト・サックスがクッキリと浮き出るミックスだ。このミックスのテクニックはすごいものがある。速いDnBのビートで、ヘッドもキャッチーなメロディーだ。

ああそうか、これはカーテンコール、または映画のエンディング・ロールなのだ。<My Funny Valentine>のトランス状態でエモーショナルに終わったドラマの幕が降りた後のカーテンコールのようではないか。ここではギャレットのいつものご機嫌なソロも聴ける。

終わりのヘッドが演奏された後ギャレットは退場し、ハーフタイム・フィールのレイヤーがバックビートで始まり、スキャットでヘッドが再現され、最後はシンセサイザーのパッドのみで終了する。映画のラスト・クレジットの後半でスタッフの名前が流れる部分なのだと思う。良い映画を観た時に、すぐにもう一度最初から観たいと思う、あの気持ちにさせられた。

このアルバムは、ともかくすごい。是非お楽しみ頂きたいと思う。

Kalimba.カリンバ, Beautiful Thing, Automatons, Who Killed AI?, Reggie Lucas, レジー・ルーカス, Dark Magus, Moja, Zimbabwe, ロバート・アービングIII世, ミーシャ・タラノフ, アニメ音楽, In The Silent Way, イン・ア・サイレント・ウェイ, Pete Cosey, My Funny Valentine, EDM, エレクトロニック・ダンス・ミュージック, DnB, ドラムンベース, ミカエル・タラノフ, Miles Davis, マイルス・デイヴィス, ピート・コージー, Bitches Brew, マイ・ファニー・ヴァレンタイン, Robert Irving III, エレクトリック・マイルス, マイルス, Kenny Garrett, ケニー・ギャレット, Pangaea, Miles Electic Band, Svoy, スヴォイ, Misha Tarasov