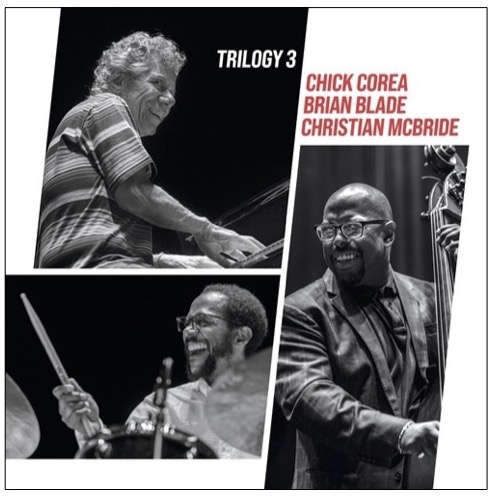

#2373 『チック・コリア・トリオ/トリロジー3』『Chick Corea Trio / TRILOGY 3』

Universal UCCJ-3048 ¥3,300(税込)

text by Masahiro Takahashi 高橋正廣

Chick Corea (piano)

Christian McBride (bass)

Brian Blade (drums)

- Humpty Dumpty (Live at The Flynn Center For The Performing Arts, Burlington, USA / 2019)

- Windows (Live at Philharmonie De Paris, Paris, France / 2020)

- Ask Me Now (Live at Philharmonie De Paris, Paris, France / 2020)

- You’d Be So Easy To Love (Live at Halle Aux Grains, Toulouse, France / 2020)

- Trinkle Tinkle (Live at Teatro Campoamor, Oviedo, Spain /2020)

- Sonata in D Minor K. 9, L. 413: Allegro (Live at Philharmonie De Paris, Paris, France / 2020)

- Spanish Song (Live at Philharmonie De Paris, Paris, France / 2020)

- Tempus Fugit (Live at Mishima City YouYou Hall, Shizuoka, Japan / 2019)

2019~2020年ライヴ録音

己の才能を信じて一途に愚直にひと筋の道を歩むのも、優れた時代感覚と才気渙発さをもって多方面に足跡を残すのも、当の本人以外にその称揚を受け、また負の責任を取れる者はいない。

1941年マサチューセッツ州チェルシーに生れたチック・コリアはジャズ・トランペッターだった父親の影響で幼少期からピアノを習得。N.Y.のジュリアード音楽院を卒業する頃には、モンゴ・サンタマリアのラテン・グループを皮切りに、デイヴ・パイク(vib)、ヒューバート・ローズ(fl)、ハービー・マン(fl)、ブルー・ミッチェル(tp)らとの共演アルバムで腕を挙げていった。そのチックが最初期に注目を浴びたのがスタン・ゲッツ(ts)のVerve盤「Sweet Rain」。筆者もこの作品でチックの存在に初めて気づいた記憶がある。その後のチックの活躍ぶりは目覚ましく、1968年から約2年間マイルスのエレクトリック・バンドのキーボード奏者として重用される。しかしその前にチックの「ピアノ・トリオの原点とも言うべきSolid State盤「Now He Sings, Now He Sobs」への言及を忘れてはならない。チックにチェコ出身の新鋭ミロスラフ・ヴィトウスのベースとビバップの生き証人ロイ・ヘインズのドラムスという意外なトリオセットがジャズ界に与えた影響は衝撃的ですらあった。新鋭らしい才気と緻密なパフォーマンスがヴィトウス、ヘインズの強力リズムと相まって全面的に開花した作品と言えるだろう。

1970年の夏にマイルスのバンドを脱退するとアンソニー・ブラクストン(as,cl他)、デイヴ・ホランド(b)、バリー・アルトシュル(ds)という先鋭的なメンバーを結集してCircleを結成。それまで接近を続けていたアヴァンギャルドへと本格的に取り組んだが、商業的な成功には至らなかった。そしてジャズ界をあっと言わせたのがCircleから180度転換したECM盤「Return To Forever」(1970年)。このリターン・トゥ・フォーエヴァー(RTF)はアイアート・モレイラ(per)とフローラ・プリム(vo)夫妻というブラジリアンの参加が肝だった。この作品は創立間もないECMの財政的基盤の構築に大きく貢献した。ECMの総帥マンフレート・アイヒャーはその後もチックに多くの録音機会を与えていることはその感謝の表れなのではなかったか。

時代を読む才能に恵まれていたチックはその後もフュージョン系のサウンドをリー・リトナー(g)と第2次RTFへと発展させてシリアスなジャズファン以外からの支持を集め商業的成功を得た。その間もヴァイブのゲイリー・バートンとのデュオ・パフォーマンスで真摯な作品を残しており、チック・コリアという音楽家は共演者から音楽的なエッセンスを吸収して自己の音楽を多方面へと拡張するという、正にジャズという音楽そのもののスタイルを貫いているといっても良い。チックのフュージョン志向などはシリアスなジャズファンからは顰蹙ものだったかもしれないが、その絶大な吸収力によってチックの音楽的なスケールは並外れたものなっていったことは否めない事実だろう。ディスコグラフィーを眺めるとエレクトリック・バンド、アコースティック・バンド、オリジンとその都度有能なサイドメンを得て、多様なバンド編成でその音楽的成果を収めている。その一方でピアノ・トリオについても前述の「Noow He Sings ~」以後も同一メンバーによるBlue Noteにアグレッシヴでより先鋭的で幾何学的な「The Song Of Singing」(1970)、ECMに抽象的にして美的な「ARC」(1970)、更に下って「Trio Music」(1982)やGRP「Akoustic Band」(1989)と共演者を代えながら、確りとした足跡を残していることはチックの楽歴上、重要だ。ベース、ドラムスを加えたトリオというフォーマットは何時の時代のチックに取っても基本中の基本だったのではないだろうか。

さてキース・ジャレットのスタンダード・トリオ以降、最もスリリングなトリオとして世のピアノトリオ・ファンを歓喜させた作品がチック・コリアのStretch盤「Trilogy」(2013年)であったことに異論を挟むのは至難だ。

CD3枚組ライヴという重量級作品はキースのスタンダード・トリオに挑戦、でなければ継承するかのように珠玉のスタンダードが散りばめられており、スタンダード・トリオのゲイリー・ピーコック、ジャック・ディジョネットの20世紀型リズムに比肩する布陣として、Trilogyではクリスチャン・マクブライド、ブライアン・ブレイドという21世紀型リズムによって固められているこの作品はグラミー賞を受賞。それは2018年の「Trilogy2」の連続受賞へと続いている。

本作品「Trilogy3」には2019~2020年にかけて米国、フランス、スペインそして日本でのライヴ・パフォーマンスから抜粋された8曲が収められている。それはまさにCOVID-19が世界中にパンデミック・パニックを引き起こしつつある状況下でのライヴだったことは重い意味を持っていると言えるだろう。2021年2月に他界するチックにとって、最晩年の吹込みにあたる。

T・モンク作の01. <Humpty Dumpty>はアコースティック・バンド、スーパー・トリオでも採り上げられたナンバー。チックが最も影響を受けたというモンクの作品を演奏するのはある種の必然だったかもしれない。骨太のピチカートを聴かせるマクブライドとのユニゾン・パートは新鮮なスリルに溢れ、しなやかにパルスを送り続けるブレイドの推進力も心地良い。チックの素晴らしさは言うまでもないが。

チックのオリジナル02.<Windows>を彼は何度か吹込んでいるが、筆者には前述のゲッツ盤「Sweet Rain」でのチックの清新なプレイが印象深い。ここではチックのテンポ・ルバートが力強いイントロからインテンポのソロへとスムーズに流れるが、テーマは巧妙に秘匿されたまま進行する。チックに続きマクブライドの雄弁なベースが唸りを挙げた後、美しいテーマが出現する。

03.<Ask Me Now>もT・モンク作。無伴奏ソロによりたっぷりとチックのエッジの利いたピアノが響きわたる。モンク臭の強いフレーズを惜しみなく聴かせるチックが何とも好ましく、ベースとドラムが加わってからの三者一体となった昂揚感に満ちているプレイは流石に名手揃いの熟達ぶりだ。チック個人のプレイはと言えば、才気や熱情が年齢と共に浄化されてある種の達観を感じるのだが如何だろう。

コール・ポーター作04.<You’d Be So Easy To Love>はアルコベースとパーカッションによるスポンティニアスな導入部は計算された上でのプレイとは言え、お馴染みのテーマが出るまでの意外性が巧みに演出されている。ブレイドのブラッシュ&スティック・ワークが多彩を極め演奏の色彩感を高めている点に要注目。チックと2人のリズムの緊密な絡み合いに聴き惚れるばかりで15分を超える長尺の演奏が全然長く感じられない。

モンクの3曲目となる05.<Trinkle Trinkle>。モンク作品の中でも人気のあるこの曲はチック自身、何度も録音している愛着のある楽曲。この曲の持つある種の不機嫌さをその鋭角的なタッチで自在に表現するチック。マクブライドとブレイドが忠実にビートを刻んでいるようで実はチックを巧みに鼓舞している。モンクを弾く時のチックは青年期のようなエナジーが蘇っているのではないか。

唯一のクラシック・ナンバー06.<Sonata in D Minor K. 9, L. 413: Allegro>は中世の作曲家ドメニコ・スカルラッティ作。当時のポルトガル国王に献呈された楽曲で、こんな選曲もまたチックのセンスというべきだろう。チックもまたキース同様、クラシックの楽曲に魅せられた一人ということが分る。スパニッシュ風のアレンジからのソロパートは実にチック的なテイストが濃厚だ。

07.<Spanish Song>はチック2曲目のオリジナル。彼には「Spain」というスタンダード化された名曲があるが、こちらはスティーヴ・ガット(ds)と組んだグループで初演された楽曲。チックのスパニッシュ趣味がスパイスとなってアルバムにアクセントを付けている。チック・コリアというピアニストは陰影感というよりは向日性が強くタッチに明るさが感じられるが、この楽曲はその典型かもしれない。

08.<Tempus Fugit> チックは自己のレーベルStretchにおいて「Remembering Bud Powell」(1997)でパウエルへのオマージュを捧げていてその中でのこの<Tempus Fugit>を採り上げている。静岡の三島市民文化会館ゆうゆうホールで収録されたこの演奏ではよりフレキシブルなバップ回帰のスタイルというべきか。強力リズムの2人の好演により、コンテンポラリーなテイストが塗されているチック流のバップ解釈に接することができる。ラスト、チックのMCが登場し、「ありがとう」という肉声が聞かれるのがしみじみさせる。

多くの優れた共演者から音楽的エッセンスを吸収し、一つの枠に収まらない多角的な才能を発揮して自己の多面的な音楽を確立していったチックにとって、本作品はその生涯の最終到達点でありピアニストとしての原点回帰と言えるのではないだろうか。「Trilogy」が3枚組CD、「Trilogy2」が2枚組、そして本作品「Trilogy3」が1枚ものというのも何処か暗示的だ。

クリスチャン・マクブライド, ブライアン・ブレイド, チック・コリア, Return To Forever, Circle, トリロジー, Trilogy 3, セロアニアス・モンク