ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #51 McCoy Tyner & Claudio Roditi <Recife’s Blues>

Claudio Roditi(クラウディオ・ロディッティ/ポルトガル語ではクラウジオ・ホジーチ)が3年に及ぶ闘病生活の後、この1月18日に73歳で他界した。前立腺癌だった。ミュージシャン仲間がクラウド・ファンディングで医療費のサポートをしていたが、早くから肺に転移していたのに長く保ったという感はあった。Jimmy Heath(ジミー・ヒース)が他界した1日前だったので、気付かなかった人も多かったようだ。グラミー受賞式での他界者リストにジミーの名前はあったのに、グラミーノミネートの経験があるクラウジオの名前はなかったのが釈然としない。

日本でどれだけクラウジオが知られているかよくわからないのだが、アメリカでの彼の存在は大きい。商業的な成功は収めていなかったものの、かなり広く尊敬されていたアーティストだった。筆者は本人との面識はなかったが、常々聞いていた彼の評価を並べてみよう。

- 自己顕示欲を出さないいわゆる善い人で、ソロイストとして活躍しているのにオーケストラの一員としても十分演奏を楽しむという稀な存在。

- 誰にでも好かれ、尊敬される。

- ブラジル音楽とジャズの融合に大きな功績をもたらした。

- ブラジル人でありながら、ラテン音楽の演奏もこなした。タイム感が違うので、これは並大抵のことではない。詳しくはこちらの記事をご覧いただきたい →

- Paquito D’Rivera(パキート・デリヴェラ)を朋友とし、南アメリカ音楽とビバップの融合に貢献。パキートも、キューバ人でありながらブラジル音楽を演奏できる特異なアーティストだ。

- Dizzy Gillespie(ディジー・ガレスピー)のテクニックを習得し、完璧なビバップスタイルをマスターした超絶技巧の奏者。

- ジャズでは珍しいロータリー・トランペットを使用し、その深い音色が人気。

ロータリー・トランペットはバルブ・トランペットとフリューゲル・ホーンとの中間にあたり、通常のバルブ・トランペットはアンサンブルに於いて突出する音色なのに対しロータリー・トランペットはブレンドする音色で、彼の自己顕示欲の強くない性格を物語る。

筆者のクラウジオとの出会いは、1998年だった。筆者の師、故George Russell(ジョージ・ラッセル)は、英ロンドンにあるヨーロッパ最大の文化施設、Barbican Center(バービカン・センター)に2週間招聘された。最終日の公演は後にCDとしてリリースされている(Amazon →)。ジョージのリビング・タイム・オーケストラの団員兼アシスタント・コンダクターだった筆者は、当地の若いミュージシャンの指導を任命された。そのバービカン・ジャズ・オーケストラが筆者に指導を求めたのがクラウジオのスコアだったのだ。

当時筆者はクラウジオの名前だけしか知らなかった。譜面を見てびっくりしたのが、サンバなのになんと4分の4拍子で書いてあるのだ。ゆっくりなボサノバは例外だが、ブラジル音楽は2拍子でなければ踊れないと主張するブラジル人とばかり演奏していた筆者だったので、自分もすっかり4拍子で書かれた譜面のサンバを受け付けなくなっていたのだ。だがクラウジオは、自分の文化を主張するよりジャズミュージシャンが読み易い4分の4拍子を選んだ。まさに彼の性格を表している。

文化に基づく価値観は人間社会で重要な問題だ。みな自分の価値観を主張するから争いが起こる。筆者がアメリカに移住した1987年に始まったスター・トレック・ネクスト・ジェネレーションは、筆者が英語の勉強に思いっきり活用させて頂いた番組なわけだが、その数々のエピソードでプライム・ディレクティブ、つまり他の星の文化に干渉することを違法とし、繰り返し自分の価値観を押し付けてはいけないことを強調していた。サマセット・モームの短編、『雨』を思い出す。宣教師が孤島の土民に自分の価値観を押し付ける恐ろしい話だった。これらは筆者にとってありがたい教えなのだが、ついつい忘れて自分の価値観を主張し、無駄な摩擦を起こした時恥ずかしい思いをする。クラウジオは育ち方が良かったのか早くから悟りを開いていたのだ。新約聖書にある聖パウロの記述のように、郷に入れば郷に従え、だ。と言ったものの、やはりサンバやノルデスチのリズムを4拍子で書かれたらどうにもグルーヴした演奏はできないなあ、と心の狭い筆者は困惑するのであった。

クラウジオのジャズに対する影響

50年代にリオ・デ・ジャネイロで生まれたボサノバを、60年代にZoot Sims(ズート・シムズ)やStan Getz(スタン・ゲッツ)がアメリカで流行らせた。そのボサノバはジャズの影響を受けて生まれたブラジル音楽と言う人もいるようだが、それは決して正しくはない。またブラジル人もそう言われることを好まない。確かにジャズで使うコードボイシングを借りて来ている部分はあるが、影響はその程度だと思う。反対にクラウジオが試みたブラジル音楽とジャズの融合は、もっとはっきりしている。ジャズのスタンダードをサンバのグルーヴで演奏するのだ。蛇足だが筆者もクラウジオを知るもっともっとずっと以前から同じ考えだ。ジャズのスイング・ビートのタイムの幅と、リオのサンバのビートのタイムの幅は似ているのだ。手前味噌になるが、筆者率いるハシャ・フォーラのデビュー作に収録されている<O.o.M.>などがその例だ(Spotify →)。

本誌「楽曲解説」で筆者が何度か触れたように、コルトレーンが<The Night Has a Thousand Eyes>などで流行らせた、ジャズラテンとスイングビートをセクションごとに入れ替えるやり方は筆者にとってかなり抵抗がある。オン・トップ・オブ・ザ・ビートで突っ込むラテンのグルーヴと、ビートをまたがって幅を持ってドライブするスイングのグルーヴをスイッチするには、いちいちグルーヴを止める必要が生じるからだ。後頭部を後ろから叩かれているような気分になってしまう。だがサンバとスイングは互換性がある。タイムの幅が似ているのだ。つまりグルーヴを止めずに移行できるばかりではなく、モーフすることやスーパーインポーズ(共存)することさえ可能だ。後述する。

フュージョンにまつわる諸問題

フュージョンという言葉は、複数の文化をミックスして新しいものを創造することを言う。例えば、アメリカでよくあるエイジアン・フュージョン(Asian Fusion)というのは、インド、韓国、中国、日本などの調理法をミックスした創作料理のことを言う。アメリカのような民族がごった返した国ならではの文化だと思う。興味深いのは、フュージョンと看板が上がっていれば受け入れられるが、鮨屋と看板が上がっているのに韓国料理も中国料理も出す店には東洋人は入らない。また、日本人が経営していない鮨屋に日本人は入らない。余談だが、昔メキシコ人が握っていた旨い鮨屋があった。ギグの合間に偶然入ったのだが、ボストンの日本人が握っている普通の店より美味しいのでびっくりした。ところが危惧したようにやはりすぐに潰れてしまった。他国の文化に関わるというのは本当に難しいと思う。

筆者がバークリー音楽院に入学して初めて受けたアンサンブルの授業の先生は黒人だったのだが、最初の授業で「東の遠い国から来て我々のジャズができるようになれるなんて思うなよ」と言われた。そんな態度の先生だから他でも評判は悪く、すぐにクビになってしまったようだが、実は筆者はこの助言に大変感謝している。この最初の一言で一念発起し、毎週自作曲を持参した。これが功を奏し、クラス全員Cを付けられたのに筆者だけA-を頂いた。あの先生のおかげで自分が何をしなければいけないかが見えたのだ。この体験を入学直後にしたということも実に幸運だったと思う。

しかし、ジャズはまだいい。発展し続けることが大前提だからだ。ブラジル音楽というとそうは行かない。彼らには守らなくてはいけない文化遺産があるから、ブラジルで生活したこともない他国民が安易にブラジル音楽を演奏することは、侮辱に値することになりかねない。逆を考えてみたら容易に理解できると思う。昔のハリウッド映画の日本のシーンで中国音楽が流れた時に悲しい気持ちになった経験がおありであろう。日本のシーンだからと、意味もない祭り提灯がそこらじゅうにぶら下がっているシーンに苛立った経験もあるかも知れない。それと同じで、ポルトガル語を話せない我々がブラジル音楽のタイム感やボキャブラリーも知らないのに譜面通りにブラジル音楽を演奏したら、ブラジル人は憤りさえ覚えるかも知れない。

ここでもうひと段階奥の深い問題がある。実は、アメリカに来るブラジル人ミュージシャンの多くはブラジル音楽以外を演奏したいから来るのであって、伝統的なブラジル音楽をアメリカで演奏したいのではない。つまり、アメリカにいるブラジル人たちが演奏するボサノバやサンバは、本国のものとは違うということだ。これはあながちくだらないしきたりの問題ではない。なぜなら、リズムセクションのタイム感がアメリカ化してしまっているのだ。純正材料が揃わないアメリカでお国の食事が再現出来ないのに似ている。だから皆帰国して自国での食事を楽しみにする。

クラウジオのフュージョン

アメリカのブラジル人バンドに雇われるようになって数十年になる筆者だが、ブラジル音楽愛好家であってもブラジル音楽の研究者ではない。その昔ブラジルツアーに2回行ったが、ブラジルに住んで生活した経験もない。ポルトガル語もろくろく話せない。そんな筆者が意見を言うのもおこがましいのだが、実はクラウジオのアルバムの多くに困惑を覚える。筆者が気持ち良いというグルーヴを彼のリズムセクションが提供してくれないのだ。クラウジオのリズムセクションのほとんどは筆者の親しい友人か知り合いなので名前を上げるのは控えさせて頂くが、クラウジオはリズムセクションにラテン人やアメリカ人を多く使う。その多くはむちゃくちゃグルーヴしているので、ブラジル音楽じゃないと割り切って聴けば良いのだろうが、このタイム感でサンバと言われても、と困惑することも否めない。もっと興味深いのは、彼のリズムセクションがブラジル人の時だ。皆アメリカでジャズを勉強した彼の朋友たちだ。彼らのタイム感は、どうしても似て非なるものにしか聞こえないのだ。つまりジャズっぽいフィルが入ったりしてグルーヴが止まってしまうのだ。

ジャズなんだ。フュージョンなんだ。新しい音楽でいいじゃないか。そう自分に言い聞かせるのだが、どうも長く聴いていられないのだ。例外は1994年作品の『Jazz Tunes Samba』だ。もちろん他のクラウジオの作品同様ジャズのスタンダードをサンバで演奏しているのだが、このリズムセクションがむちゃくちゃ楽しい。ベースはNY州生まれの白人、David Finck(デイビット・フィンク)、ドラムはキューバ人、Ignacio Berroa(イグナシオ・ベロア)、そしてピアノはブルックリン生まれの白人、Mark Soskin(マーク・ソスキン)。イグナシオはタイム感こそキューバだが、筆者がご機嫌になるサンバを提供してくれる。いや、3人が3人とも、ああ気持ち良い、と思わせてくれるサンバ・グルーヴを提供してくれるのだ。グルーヴは文化のものだ、ということを強調しようと思ったのに、これはいったいどういうことだろう。ますます困惑する。

マッコイ・タイナー(MaCoy Tyner)の恐怖

クラウジオはマッコイの作品五枚に参加している。本誌No. 260、楽曲解説#49のコルトレーンの記事でもフォーカスを当てたが、マッコイとは実にすごいアーティストなのだ、という話になる。あのペンタトニックでガンガン弾きまくるマッコイ、実はラテン音楽の演奏もかなりすごい。まあ、マッコイのあのマルカート奏法を考えればラテン音楽を全く無理なくぶっ飛ばすのは容易に想像がつく。しかし、まさかブラジル音楽までやってしまうとは夢にも思わなかった。

1991年にリリースされた、『Double Exposure』という変なアルバムがある。最初の3曲はクラウジオが入ったマッコイ・バンド、残りはローランド・ハナ・バンドという趣向だ。6年後の1997年に、この3曲に残りの2曲を足してマッコイ名義で『Autumn Mood』としてリリースされており、うち3曲はクラウジオの作品だ。中でも『Double Exposure』のオープニングとなった<The Monster and the Flower>という曲はパキートを始め、色々なアーティストに録音されているクラウジオの名曲のひとつなのだが、これを初めて聴いた時、今まで筆者が知らなかったマッコイの別のすごさを知って、ぶっ飛んでしまった。

まず、ベースはマッコイのお抱え、ガンガンにオン・トップ・オブ・ザ・ビートでウォークする、どジャズのAvery Sharpe(エイブリー・シャープ)、ドラムもマッコイのお抱え、シカゴ生まれだがパリで長く活躍していたAaron Scott(アーロン・スコット)、そしてパーカッションはペルー人でカホンの大家、Rafael Santa Cruz(ラファエル・サンタ・クルーズ)だ。

この曲に初めて針を落とした時、「え⁈」っと思ってしまった。ジャズミュージシャンのいい加減なサンバではなく、ブラジルのサンバグルーヴなのだが、全くサンバになっていないのだ。まずクルーズのタンボリンのパターンが全くサンバになっていないし、ブラジルで長く演奏活動していた友人の話だと、サンバ・ホイッスルも悲しくなるくらいサンバになっていないのだそうだ。スコットのスネアの位置も全くサンバではない。なのに、マッコイのピアノが入った途端にこの曲は恐ろしいほどグルーヴし始めるのである。これはクルーズとスコットのグルーヴがマッコイのせいで変わったのではない。マッコイの音とタイム感ががあまりにもすごくて、クルーズとスコットの違和感満載のサンバ・パターンなどどうでもよくなってしまうのだ。その証拠にパーカッションソロになると途端にサンバだったと思い出されて、現実に引き戻される。ともかく、マッコイ、すごすぎです。つまり、すごいアーティストが演奏すればサンバだろうが何だろうが関係ないということで、これはグルーヴしてれば全てよし、などという単純な話ではない。

<Recife’s Blues>

マッコイのクラウジオを迎えてのブラジル風味アルバムの一枚、『Blue Bossa』に収録されているこの曲も、パキートを始め色々なアーティストに録音されているクラウジオの人気作品の一つだ。Recife(ヘシーフィ)とはブラジル北東部のPernambuco(ペルナンブーコ州)の首都のことで、例のノルデスチ地方の特徴多い文化で有名だ。音楽のスタイルで言えば、Afoxé(アフォシェ)、Baião(バイオン)、Forró(フォホー)、Frevo(フレヴォ)、Maracatu(マラカトゥー)などが代表的だと思う。この地方の音楽によく見られる特徴は、使用されるスケールがMixo #11、つまりブルースのように♭7スケールだが、4度音が半音上がり、不思議な浮遊感を持ち、アボイド音を含まない。

さて、この曲もイントロで「え⁈」となる。クルーズがMaracatuのアゴゴのパターンをウッドブロックで始めるのだが、これがどうにも居心地が悪い。ノルデスチのグルーヴになっていないのだ。スコットのキックドラムはBaiãoのパターンなのだが、アクセントの位置が正しくない。こうなるとこれはブラジルと思わないで聴けば良いのだな、ということになる。すぐにマッコイのピアノが入ってどうでもよくなる(と言っても、クルーズのウッドブロックのパターンが悪化して気持ち悪くて仕様が無いが、マッコイに集中して無視することにする)。このイントロでのマッコイは、言葉で説明できない。ともかくすごすぎなのだ。是非聴いて頂きたい。エイブリーのベースも、全くブラジルではないが斬新で面白い。

ヘッド(テーマ)をご覧いただく。Fのブルースだ。しかもフォームはかなりストレートだ。

上記したこの地方のスケールの特徴である#11は赤で示した。このノルデスチのスケールとブルースを合わせるアイデア、ことごとく筆者と考えることが似ている。筆者率いるハシャ・フォーラの2作目、『ハシャ・ス・マイルス』収録の<Chicken Don>だ(Spotify →)。だがさすがにこの16音符が連なるメロディーのシェイプの美しさには勝てないと痛感した。クラウジオのこのメロディーは、例えばジスモンチの<Lôro>と同じようにノルデスチの特徴的なメロディのシェイプを持っている。是非<Lôro>とこの曲を聴き比べて頂きたい。

例外は4小節目のストップタイムから抜け出す部分だ。ベース音がFから半音で下がる、これはまさにニューオリンズジャズのファンキーなパターンだ。この挿入が実にオシャレであり、この曲がどうにでも発展できる自由さを提供している。よく聞くとベースラインもスコットのスネアもノルデスチとニューオリンズの境界線すれすれにいるようなパターンで、実に面白い。

ヘッドが2回繰り返されたあとマッコイのソロに入る。最初の2コーラスはヘッドと同じストップタイムだ。このノルデスチとニューオリンズの境界線で始まるマッコイのタイム感のすごいこと。ソロの3コーラス目からご機嫌なスイングが始まるが、ジャズラテンのそれと違い移行は全く自然だ。嗚呼なんてマッコイ節ってカッコいいのだろう。

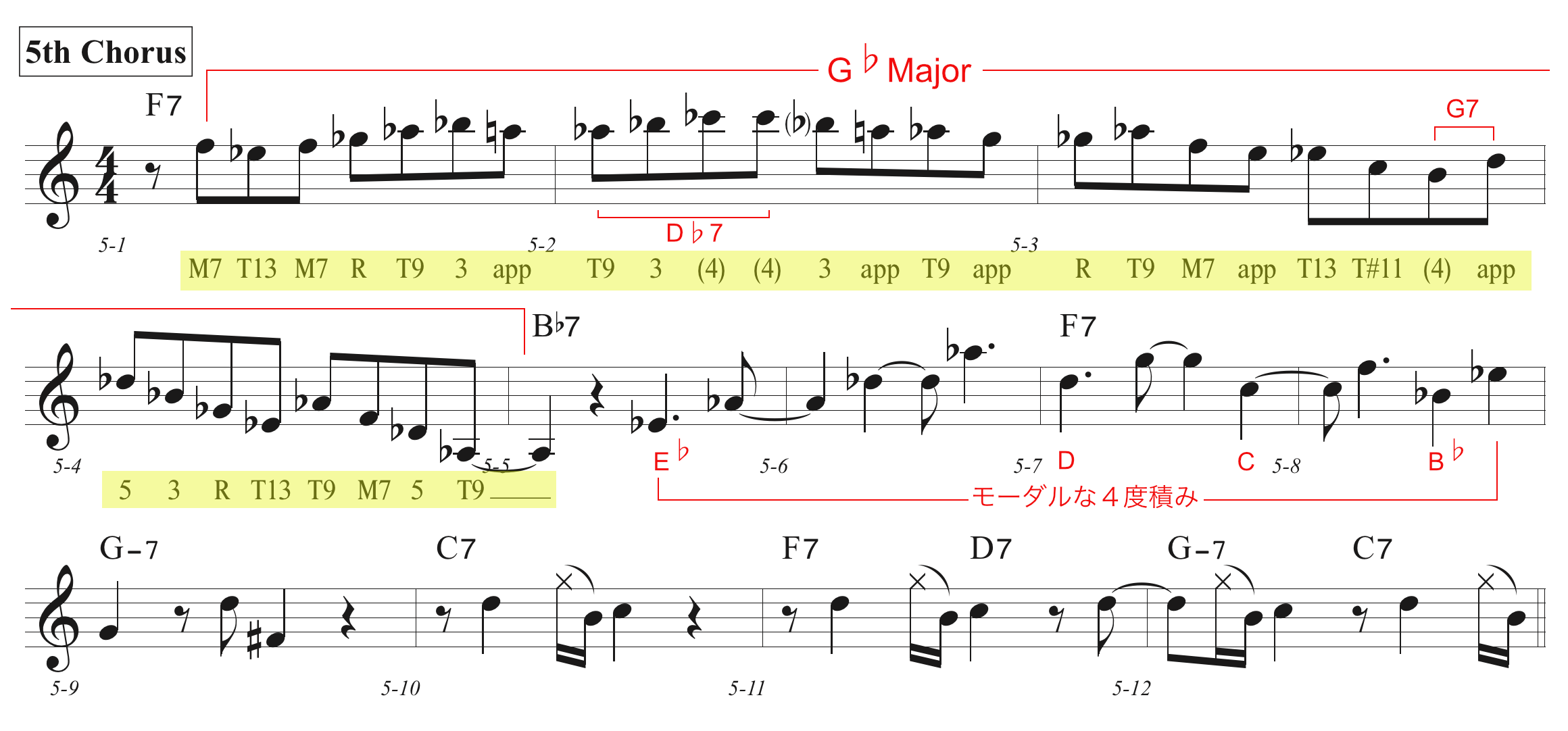

そのマッコイ節に感化されたに違いない、クラウジオが今まで聞いたことのないようなソロを聞かせてくれた。クラウジオは前述のようにディジー・ガレスピーのスタイルで、ブラジルの曲だろうが何だろうがバリバリのビバップのラインを得意とする。Lula Galvãoのアルバムではそのビバップラインをご機嫌で純粋なブラジルのタイム感で聴かせてくれる。この録音でもソロの始めはバリバリのジャズだ。ビバップのラインは控えてニューオリンズにしているが、ともかくご機嫌だ。それが5コーラス目になっていきなりアウトを始める。そのやり方が普通じゃない。採譜してみた。

前半は、どうやら半音上の調性を考えているようだ。これはマイケル・ブレッカーもよくやる。違うのはマイケル・ブレッカーのようなハイブリッド和声は構築されていない。つまりG♭を基盤としているのは確かだが、Ionianと想定している部分とLydianと想定している部分と不規則に入れ替わるのだ。C♭音かCナチュラル音かがこの2つのモードの相違点だ。(4)と記述した音、つまりC♭がG♭Ionianの第四音にあたる。括弧で示したのはアボイド音だからだ。それに対してT#11と記したC音がLydian音にあたる。問題は、この2つの音は共存できない。どちらもモード決定音だからだ。そこで(4)音が他の角度から分析できないか検討してみた。2小節目の前半2拍はG♭に対するドミナントであるD♭7と解釈できる。3小節目4拍目は、同D♭7の代理コードであるG7と解釈できる。こう見ると、やはりアウトするにもきっちりとビバップのボキャブラリーを消化してやっているらしい。

このコーラスの後半はなんとモーダルな4度積みの長2度下降形だ。これもクラウジオから聞くのは初めてだが、これはマッコイがコルトレーンの元で生み出したスタイルと言っても過言ではないテクニックだ。これは、クラウジオが簡単に自分の好きなビバップから抜け出して、どんなスタイルにも適用する力を持っていることの証であり、また、いつ出すかの選択するちからも持つ、いわゆる70%のちからでガンガン演奏できる、マイケル・ブレッカーが言うところの理想の奏者であることがわかる。

さて、7コーラス目もなかなか面白い。

最初の3小節でクラウジオはサンバのバトゥカーダを想定しているようなフレーズを吹く。ジャズのフレーズとして聞き流してしまう方も多いかも知れないが、タイム感は確実にサンバだ。そのあと再びモーダルな4度積みフレーズを入れ、またG♭にアウトするフレーズを入れ、次だ。

11小節目のF7に向かって、その半音下のE7、そのドミナントにあたるB7から、というアプローチをしている。かなり機能和声で整理されたアウトなのだが、巧妙に計画されたと言うより、これはもう彼のビバップのボキャブラリーなのだと思う。

面白いのは続く8コーラス目の頭だ。譜面を見ると、ただの♭13を使ったフックに見える。チック・コリアの<Matrix>でもこんなフレーズが繰り返されたのを思い出す。但し、このクラウジオの場合は違うのではないかと憶測する。なぜなら最初のC音のイントネーション(日本語でピッチ)は高めで、D♭音は低めなのだ。つまり何かしらの事故だったように聞こえるのだ。筆者はトランペッターではないので憶測しかできないが、ピストン位置から想像するに、C – G# – Aとカッコよく吹き上げようとしたのかも知れない。重要なのは、不発したフレーズを即座に立て直して、何度も繰り返してソロを構築する、これはまさにコルトレーンが我々に教えてくれたやり方だ。注意深く聴いて頂きたい。クラウジオ、このフレーズの2回めからのイントネーションは完璧だ。そしてこれを1コーラス以上続けマッコイを誘う。マッコイもそれに応える。そのマッコイのわざとらしくもないオシャレな絡みが実に素敵だ。お楽しみ頂きたい。

Recife, イグナシオ・ベロア, Mark Soskin, マーク・ソスキン, MaCoy Tyner, Avery Sharpe, エイブリー・シャープ, Aaron Scott, アーロン・スコット, Rafael Santa Cruz, ラファエル・サンタ・クルーズ, Rafael Cruz, Ignacio Berroa, ヘシーフィ, Pernambuco, Baião, ペルナンブーコ州, Frevo, Maracatu, マラカトゥー, ボサノバ, バイオン, フレヴォ, クラウディオ・ロディッティ, Claudio Roditi, Samba, サンバ, Bossa Nova, ディジー・ガレスピー, スタン・ゲッツ, stan getz, ノルデスチ, Nordeste, マッコイ・タイナー, Dizzy Gillespie, クラウジオ・ホジーチ, Paquito D'Rivera, パキート・デリヴェラ, ロータリー・トランペット, スター・トレック・ネクスト・ジェネレーション, Star Trek Next Generation, サマセット・モーム, Zoot Sims, ズート・シムズ, David Finck, デイビット・フィンク