ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #116 R.I.P. Sly Stone <Stand!>

この6月9日にSly Stone(スライ・ストーン)、その2日後の11日にBrian Wilson(ブライアン・ウィルソン)が他界した。両者とも82歳だった。アメリカの音楽史を塗り替えた二人の天才がほぼ同時に亡くなって、かなりのショックだった。散々迷った挙句、スライを取り上げることにした。その理由は、現在のアメリカの状態がスライの功績を危機に晒しているからだ。

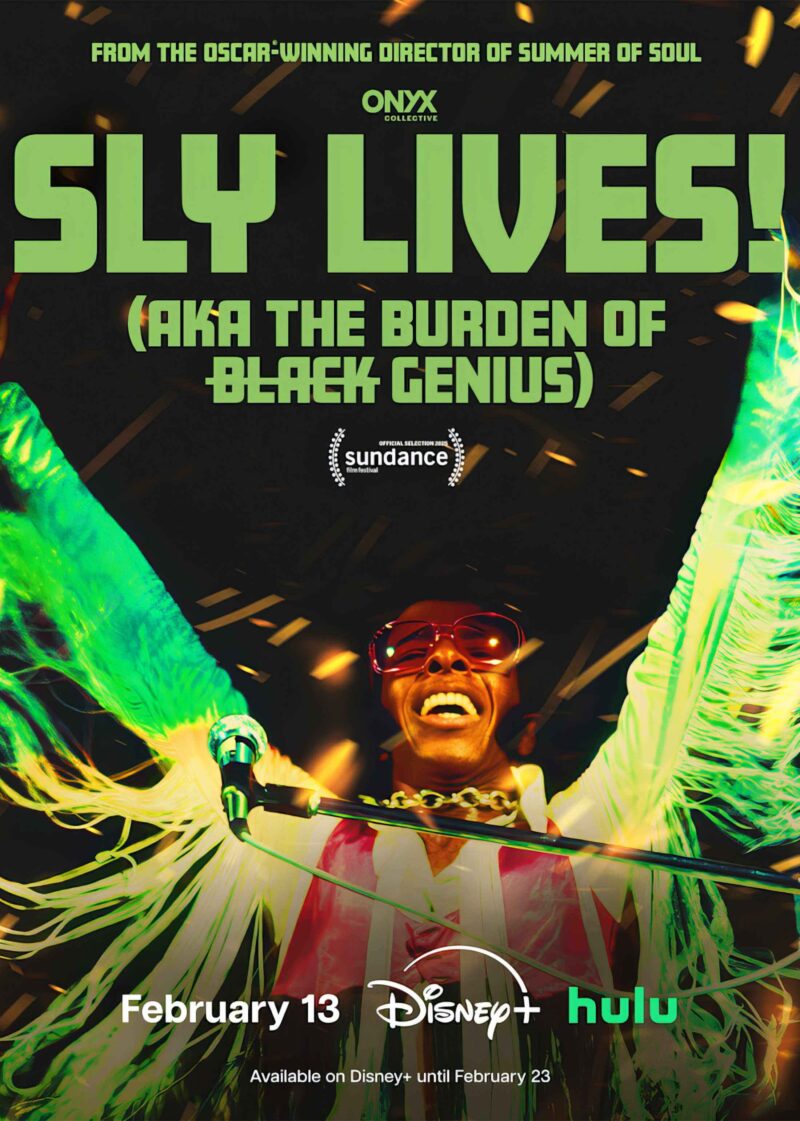

ちなみにブライアン・ウィルソンと言えば、『Love & Mercy (邦題:ラブ&マーシー 終わらないメロディー)』という2014年公開の伝記映画だ。ブライアンを演じたPaul Dano(ポール・ダノ)の凄さに思いっきりのけぞった。「The Beach Boys (ビーチ・ボーイズ)」のあの<Good Vibrations>で短く挿入されたチェロのスタッカート部分のリハーサルを何度も何度も繰り返すシーンが印象的で、ブライアンの音楽の理解を深めさせてくれた。また、2022年公開のドキュメンタリー映画、『Brian Wilson: Long Promised Road (邦題:ブライアン・ウィルソン/約束の旅路)』もかなり感動的だった。ブライアンは父親に虐待され精神障害を患い、幻聴や躁鬱に苦しんでコカインに走った。しかも精神障害の誤診断から投薬に問題があった。『Love & Mercy』で焦点が当てられた2度目の結婚相手となるMelinda Ledbetter(メリンダ・レッベター、日本ではレドベター)が、ブライアンに悪影響を与えていた精神科医を訴えた。勝訴の後、正しい投薬で安定したブライアンは1988年にカムバックを果たし、2022年までツアーを続けた。つまり、ハッピー・エンディングだ。これと反対にスライは決してハッピー・エンディングではなかった。1967年に<Dance to the Music>でアメリカ音楽の流れを変え、その後7年間歴史を塗り替え続けたが、薬物中毒が悪化し、ホームレス状態だったという噂もある。それなのにスライの名前は常に語り継がれている。それほど影響力が強い音楽を創造した人だったのだ。マイルスはベティ・デイヴィスにスライを紹介され、スライのカッコ良さにすっかり影響されて『On The Corner (1972)』を録音したことを忘れてはならない。この2月13日に「The Roots (ルーツ)」のドラマーとして活躍するQuestlove(クエストラブ)が制作したスライのドキュメンタリー、『Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)』が公開された。このタイトルを訳すと、『スライよ永遠に!/天才黒人に課せられた試練」だ。この「黒人」と限定していることに重い意味がある。アメリカの黒人を代表する立場に強いられたことからのプレッシャーを表している。今回は、このドキュメンタリーを元にスライの天才性をご紹介したい。

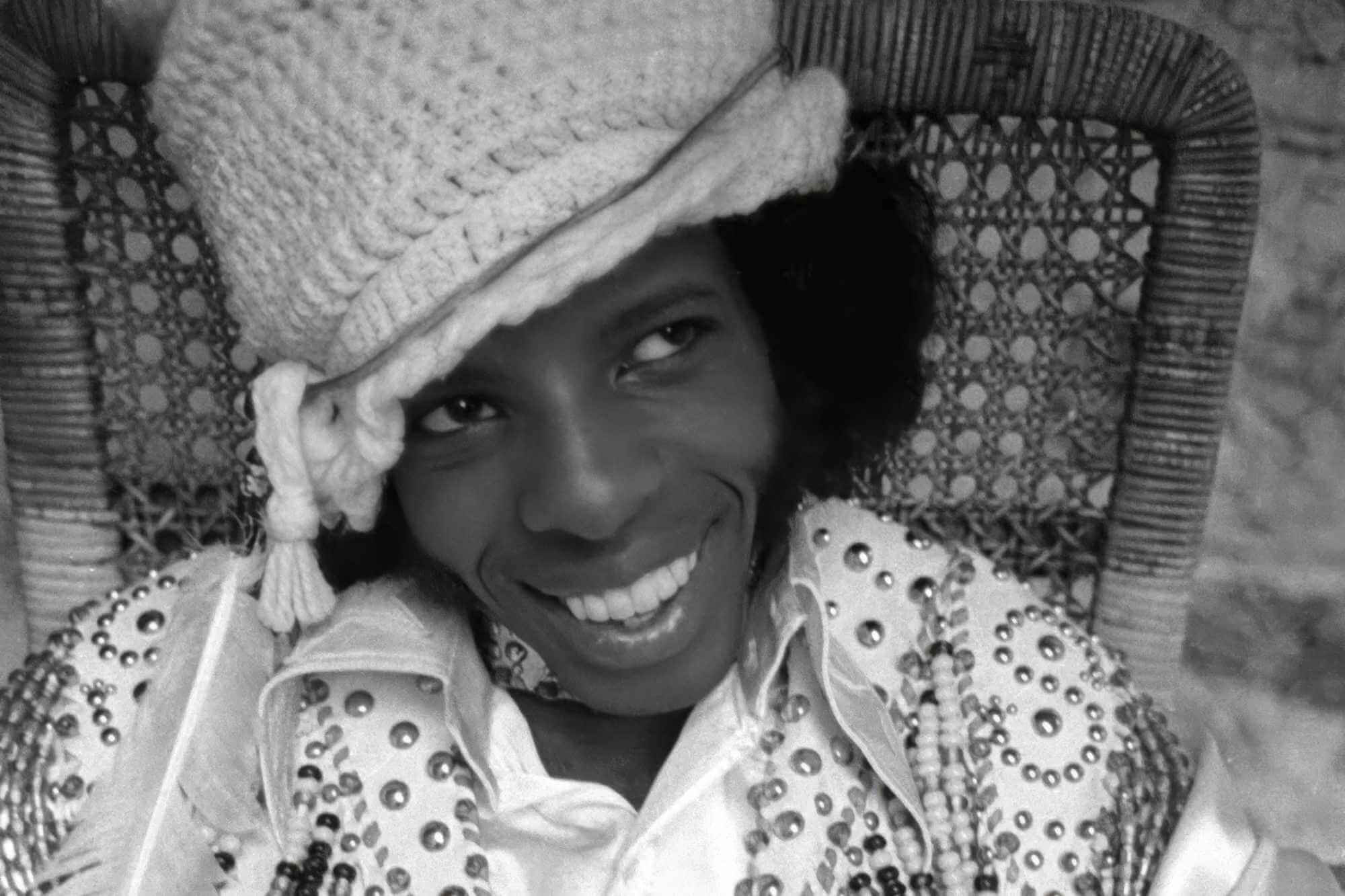

Sly Stone(スライ・ストーン)本名:Sylvester Stewart(シルベスター・ステュアート)

2009年5月25日に放送されたKCRW-FMのインタビューも参考にした。このインタビューは『Sly Lives!』の中でも使われていたものだ。スライは1943年3月15日、人種差別のキツいディープ・サウスの北側であるテキサス州デントンに生まれたが、生後3ヶ月の時家族ぐるみでサンフランシスコのヴァレーホに移住した。南部より遥かに人種差別は緩かったと思われる。父親は教会でウォッシュボード、ギター、フィドル、ハーモニカなどを演奏していたミュージシャンだった。自分の家族全員も、両隣りの家族も常に音楽をしていたので、小学校に上がるまで演奏しない人間がいるとは知らなかったそうだ。スライが9歳の時、両親が自分の子供達のゴスペル・グループを編成させた。「The Stewart Four」だ。年長からLoretta(ロレッタ)、スライ、Freddie(フレディー)、Rose(ローズ)。スライにはもう一人妹がいる。Vet(ヴェット)だ。後々「Sly and the Family Stone (スライ&ザ・ファミリー・ストーン)」に参加するが、当時まだ2歳だ。この「The Stewart Four」、1956年リリースの『”On the Battlefield” b/w “Walking in Jesus’ Name”』がヒットして、スライはこのままNYCに進出だと期待した。しかし家族はそうせずに、あちらこちらの教会に呼ばれて歌うだけだった。それでも、行く先々での聴衆の反応に酔ったそうだ。ちなみにスライは7歳でピアノをマスターし、11歳の頃にはギター、ベース、ドラム全てをマスターしていた。

幼少の頃から教会で鍛え上げられたスライは、高校に入って「The Viscaynes (ヴィスケインズ)」というクラスメートが組んだコーラスグループに参加し、すぐにリーダーとなって活動した。このグループはレコードも数枚残している。ご覧のように白人女性2人、白人男性2人、黒人であるスライ、それとフィリピン人男性。当時では考えられない人種混合グループだ。スライは黒人の友達にさんざん嫌がらせを言われたらしいが、コンテストで勝って仕返しをした、と笑っていた。彼にとっては音楽に壁など存在するべきではなく、人種などは関係なかった。父親はディープ・サウスで白人に虐待され続けたことから白人の悪口ばかり言ったが、スライはこれを好まなかった。父親に反発するように人種差別を無視したそうだ。実は父親の英断で人種差別の緩いサンフランシスコに移住したことが、スライの全てに大きな影響を及ぼしている。

高校卒業後カルフォルニア州立ソラーノカレッジの音楽科に入学した。ここでDavid Froehlich(デイビッド・フローリッヒ)教授はスライに8年分のカリキュラムを6ヶ月で教え込み、もう教えることはないから中退して活動し始めろ、と告げたのだそうだ。スライは「(有名になったら)女がいっぱい詰まった車で戻って来るぜ」と教授に感謝して学校を去った。実際には、成功後女性抜きで車を教授にプレゼントしたらしい。

スライ・ストーンという芸名の言われが面白い。小学5年生の時の綴りコンテストの場で自分の名前がSlyvester(スライベスター)と間違って黒板に書かれた。つまりSylvester(シルベスター)のSとLが逆という誤字だ。彼はこれをすっかり気に入って、スライ・スチュアートと自分を紹介するようになった。カレッジ中退後スライは売れっ子DJになるが、KSOLラジオ局側は勝手にSly Sloan(スライ・スローン)という芸名で発表した。気に入らなかったスライは放送中にSly Stone(スライ・ストーン)と自己紹介して既成事実を作ったと笑っていた。

スライの番組は大人気だった。ソウル音楽のラジオ局でありながらスライはビートルズやストーンズの曲もかけた。彼のDJ人気が買われ、「Autumn Records」にプロデューサーとして雇われた。ジャンルや人種を問わず彼は数々のヒット曲を生み出した。彼のプロデューサー兼作曲家としての手腕は半端なく、19歳で初めてのゴールド・ディスクを生み出したと言われている(どのレコードがそれに該当するのかの確認は取れなかった)。Bobby Freeman(ボビー・フリーマン)の<C’mon and Swim (1964)>は全米トップ10に入り、スライの名前を世に知らしめた。その他にも、白人グループサウンズのThe Beau Brummels(ボー・ブラメルズ)の<Laugh, Laugh (1964)>や<Just a Little (1965)>、The Mojo Men(モージョー・メン)の<She’s My Baby (1965)>もあるが、興味深いのは当時B級バンドだったThe Great Society(グレート・ソサエティ)の<Someone to Love (1965)>だ。このバンドは、あのJefferson Airplane(ジェファーソン・エアプレイン)で活躍したシンガー、Grace Slick(グレイス・スリック)が若い時に始めたバンドで、ほとんどアマチュア・バンド状態だったらしい。スライは指図するプロデューサーと違い、全ての楽器を完璧にこなして一人ずつにアドバイスを与え、一緒に音楽を作る姿勢でこのヒット曲を生み出した、とグレイスは語っている。ちなみに、勉強不足で今回初めて知ったのだが、ビーチ・ボーイズを含め、当時のグループ・サウンズは「British Invasion (ブリティッシュ・インヴェイジョン:英国から侵略して来た音楽:アメリカのブルースとロックが英国で調理されて逆輸入された音楽)」と呼ばれていたらしい。

Sly and the Family Stone(スライ&ザ・ファミリー・ストーン)

1965年のある日、スライの番組のファンであるサックス奏者、Jerry Martini(ジェリー・マーティーニ)がスタジオに訪ねて来た。バンドを始めてラスベガスで一儲けしないか、と持ちかけたのだ。それじゃあ、ってことでメンバー集めに入る。弟のフレディはすでにバンド活動しており、彼のドラマーであるGreg Errico(グレッグ・エリコ)を連れて参加。当時グレッグはまだ高校生だったそうだ。姉のロレッタはすっかり音楽から離れていたので、妹のローズをキーボード兼ボーカルで迎えた。トランペットのCynthia Robinson(シンシア・ロビンソン)はスライの高校の友達だった。ベースのLarry Graham(ラリー・グラハム)はシンシアの従兄弟だ。ご存じの方も多いと思うが、ラリーはスラップ奏法(日本ではチョッパー)を始めたベーシストだ。彼は自分の母親のハモンド・オルガンとドラムレスのデュオでクラブ活動をしており、ドラム不在を補うためにスラップ奏法を開発した。スライはその特異な奏法に目をつけたのだが、ラリーはスライに誘われた時ドラムと演奏するのが不安でしようがなかったと語っている。

バンドが結成された。人種混合、性別混合、音楽ジャンル混合、全てにおいて型破りのバンドだ。ここからデビューまで丸1年、毎日リハーサルをしたのだそうだ。スライは、毎日リハーサルすることがもっとも重要だと強調している。あゝ、なんて羨ましい。一度でいいからこういう環境で演奏してみたいものだ。1966年にウィンチェスター・カシードラルというクラブで毎週6夜演奏し始める。アメリカの人種差別が最悪の時期に、だ(ぜひ本誌No. 245、楽曲解説#34でアレサ・フランクリンを扱った時の記事を参照して下さい)。当時、なぜ女に同じギャラを払うのか、なぜ黒人だけでやらないのか等の中傷を受けたが、新しいサウンドを創るには全ての要素を含まなければならない、とスライは確信していた。勇気のある行動だ。サンフランシスコという進んだ土地だったこともあってスライの意思は受け入れられ、客層は白人黒人両方だった。だからなおさら白人の好きな音楽、黒人の好きな音楽、という壁を外したかった。但し、休憩時間にバンドで外に出ることは危険を伴ったので、メンバー達を外に出さないようにすることに苦労したそうだ。

噂を聞きつけて来場したタレント・スカウトのDavid Kapralik(デイヴィッド・カパラリック)は、こんな新鮮な音楽を聴いたことがない、と感動してこのバンドのマネージャーを買って出た。そして彼はこのバンドを、あのコロンビア・レコードの社長、Clive Davis(クライヴ・デイヴィス)に売り込んだ。クライヴの功績は半端ない。時代を変える音楽の発掘貢献者として、ロックの殿堂に入っている唯一の非アーティストだ。マイルスに「フィルモア・イースト」というロックの会場で演奏したら良い、と助言したのが彼だ。筆者は彼の講演会に行ったことがある。歴史を変える新しい音楽を嗅ぎつける天才なのだと思った。こうして生まれたのが彼らのデビューアルバム、『A Whole New Thing (1967)』だった。だが、アメリカは彼らの革命的なサウンドとスライのメッセージを受け入れる準備が出来ていなかった。商業的に大失敗したこのアルバムに対し、クライヴは売れるアルバムを作れ、と要求した。マネージャーのデイヴィッドは、もっとシンプルなものを作った方がいい、と助言した。1作目の失敗で意気消沈していたスライは、このデイヴィッドの助言を受け入れて、あの名作、<Dance to the Music>を制作してシングル・リリースした。わずか1ヶ月で、だ。つまり、『A Whole New Thing』のリリースが10月、<Dance to the Music>のリリースが11月だ。

<Dance to the Music>は瞬く間に大ヒットとなった。この単純な歌詞と誰もが踊りたくなるビート、反対にハーモナイズされたスキャットの挿入や、バンドメンバー全員を歌と演奏と両方で一人ずつフィーチャーするという大胆な構成。スライの「差別なく平等に」というメッセージだ。ジミヘン(Jimi Hendrix)が創り出したサイケ・ロックを継いで、スライはサイケ・ソウルを生み出した。そう言えば、両バンドは実際にフィルモア・イーストでステージを分けたことがあった。<Dance to the Music>はビルボードのポップ部門で、バンドとしてトップ10に入った初めてのシングルだった。筆者にとって興味深いのは、この曲は、なんと、バックビートではない。スイング・ジャズ時代のキックドラムのパターン、4オン・ザ・フロアをスネアに置き換えている。モータウン・ビートにも似て非なるものだ。ディスコビートが70年代から東海岸で流行り始めるより3年も前だ(ディスコ・ビートについては本誌No. 271、楽曲解説#60の近藤等則を扱った時の記事を是非ご覧ください)。

そして、1968年。キング牧師が暗殺されて人種問題がピークに至り、ベトナム戦争を終わらせる鍵を握っていたロバート・ケネディが暗殺されて反戦運動もピークに達し、アメリカ全土で暴動が続いた年だ。これに返答するかたちでスライはシングル、<Everyday People (1968)>をリリースした。黒人、白人、男性、女性が協力し合えば新しい世界が作れる、というメッセージだ。スライの夢見る平和な世界を描いて見せたのだ。家族同然になっていたバンドメンバー全員がスライの意思に賛同し、スライが納得するまで100テイク以上の時間を費やした。そうやって平等を訴え、反戦を訴えたが、返って油に火を注ぐかたちに発展してしまった。警官に簡単に撃ち殺される黒人たちは、スライのメッセージに対し現実感がなかった。黒人パワーを武力で主張するブラック・パンサー党に、黒人のためだけの音楽をやれ、と脅迫されたりもした。スライはこれに応えるかたちで翌年、1969年2月に<Stand!>をリリースした。当時まだ若くしてブラック・パンサー党の幹部だった、現在Chic(シーク)でフロントマンとして成功を納めているNile Rodgers(ナイル・ロジャーズ)の考えまでをも変えさせるほどパワフルだった。スライはこの曲で1968年以前と以降を描いて、この世の中がどうあるべきかを歌った。今回はこの曲を取り上げたので、詳しくは後述する。この3ヶ月後の5月には、この曲をタイトルにした『Stand!』をリリースし、「諦めるな!理想を保て!」とメッセージを強めた。このアルバムはプラチナ・ディスクになるほどヒットした。この年8月に開催されたWoodstock(ウッドストック)は全世界にこのバンドの素晴らしさとスライのエキサイティングな音楽を知らしめることとなった。マイルスはスライのライブに通った。The Temptations(テンプテーションズ)はスライのサイケ・ソウルを即座に取り入れた。プリンスをスライなしには語れないほど彼は影響を受けた。スライはアメリカでの差別の壁を破ることに成功した最初の黒人アーティストと言って過言ではないと思う。

全国放送ネットワークの白人向け番組に次々と招待されて演奏するスライに対し、ブラック・パンサー党は多大な献金をスライに要求した。黒人のために働け、と言われ、スライはそれを拒否する。スライが人種の壁や性別の壁を壊そうとしていることは、黒人至上主義を主張していたブラック・パンサー党にとっては邪魔な存在だったのだ。そもそも、スライと彼のバンドメンバーたちには市民権運動に参加しているという気はまるでなかった。これに応えるようにして同年、1969年12月に<Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)>をシングル・リリースした。このタイトルはもちろん「Thank you for letting me be myself again(自分のあるがままでいさせてくれてありがとう!:’again’は恐らくThank Youの強調)」という意味の言葉遊びだ。だが、これは単純な言葉遊びではない。スライ本人の言葉は、”mice, elf—small humble things—were reminders of how big the rest of the world was. You had to stand up straight to be seen at all”、意訳すると「小ネズミやエルフ(小妖精)は、世界の大きさに比べると取るに足らないほど小さい生き物の象徴だ。だから、気がついてもらうには背筋を伸ばして立ち上がらなければならない。」というメッセージだ。また、この頃スライは白人番組で演奏する他の曲でのエンディングでも「自分のあるがままでいさせてくれてありがとう!」とシャウトしていた。この曲は瞬く間に全米1位になり、ビルボードでも5週間連続で1位の座を保った。ちなみに、この曲でラリー・グラハムのスラップベース奏法が全世界に知れ渡り、ベーシストたちはこぞって真似をした。このリズムパターンは現在に至るまで、Janet Jackson(ジャネット・ジャクソン)の<Rhythm Nation (1989)>などのヒット曲に何度もサンプル使用されている。また、この「ありがとう」ソングは55年後の現在に至るまで未だに映画やCMなどで使用されている。スライが歴史を変えた証拠のひとつだ。

スライ崩壊

スライは翌年1970年にロサンジェルスの高級住宅地、Bel Air(ベル・エア)にバカでかい家を購入し、サンフランシスコからバンドごと移住した。毎晩パーティーを開いてどんどんコカイン中毒を悪化させて行った。そして、とうとうエンジェル・ダストという覚醒剤に手を出した。名声を得ることは決してポジティブとは限らない。スライはプレッシャーに潰されて行くようだった。自分に対する黒人白人両側からのプレッシャーと、次のアルバムに関するレコード会社からのプレッシャーと、新しいものを創らなければならないという自分に対するプレッシャーだった。一方で、ツアースケジュールが過密になり、本番に遅れたりすっぽかしたりすることが多くなって来た。スライは昔からステージに上がる前にナーバスになる(つまり、アガる)が、常にそれを沈めてステージに出ていた。ところが覚醒剤のせいで自分を沈めることが不可能になってしまったのだ。バンド結成から5年、スライのプライオリティーはバンドではなく、薬物を使用して現実逃避することとなっていた。屋根裏部屋のスタジオに篭り、トラックを自分で演奏してオーバーダブし、その後でバンドメンバーを呼んでオーバーダブさせた。ドラムのグレッグ・エリコはバンドでスタジオに入って演奏したかった。スライのオーバーダブのやり方に同意できず、退団した。バンドメンバーはグレッグの決断にかなりショックを受けたが、スライは新しいドラマーを雇うのではなく、当時まだ商業録音で使われたことがなかったドラムマシーンを購入した。スタジオに籠り、この新しいおもちゃ、「Maestro Rhythm King MRK-2」をマスターした。プログラミングなど可能な時代ではない。18個のプリセットを再生させ、それと一緒に前パネルの黒いボタンをパーカッションとして押して演奏するような原始的なシロモノだ。だが、ここでもスライの天才性が光る。彼はこれらのプリセットのダウンビートをずらして全く新しいビートを生み出したのだ。こうして<Family Affair (1971)>が出来上がった。オーバーダブだらけなのでテープのヒス・ノイズがあからさまに聞こえる。ちなみに、以前と違い、<Family Affair>のリリースとほぼ同時に『There’s a Riot Goin’ On (1971)』をリリースしている。バンドも本人も崩壊状態でありながら、また、その崩壊状態であったために完成までに2年半もかかったこのアルバムがプラチナ・ディスクであるところがまたすごい。そして、この<Family Affair>の歌詞は、崩壊した家族に対する悲しみを歌っていたのである。

このアルバムからスライは黒人中心に変化し、白人のファンが遠退き始めた。それを意識してなのか、アルバムのジャケットは星条旗だ。当時の黒人にとって、星条旗は彼らのアメリカの象徴ではない。白人のものだ。黒人、白人、両側が困惑した。さて、スライは覚醒剤の影響でパラノイアになり、二人のギャング系をボディーガードに雇い、同時に薬物の入手ルートを確保した。彼の音楽はすでにバンドの音楽ではなかった。だが、ツアーにはまだまだバンドが必要だった。翌1972年のことだ。普段言い争いを避けるベースのラリー・グラハムとスライがコンサート終了時に言い争いを始めた。そこにボディーガード達が出て来て、ラリーは夫婦でホテルの窓から逃げ出さなければならなかった。これを期にラリーはバンドを去り、自己のバンド、「Graham Central Station (グラハム・セントラル・ステーション)」を始めて大成功を収める。だが、バンドが完全崩壊したのはその3年後、1975年のNYCラジオ・シティー・ミュージック・ホールでのコンサートだった。長くバンドとして演奏していなかったからバンドの状態は最悪だったし、6千席のうち200席ほどしか埋まっていなかった。この時、バンドメンバー全員がバンドの終結を確信した。

2年遡る。ゴールド・ディスクとなった『Fresh (1973)』に言及する必要がある。スライは黒人のファンが期待するタイプの音楽を作る意思など全くない。彼の頭の中には新しいものを作ることしかないのだ。スライが一人でほとんど多重録音し、またしても新しいサウンドを創り上げたアルバムだ。薬物中毒が悪化しているのに、だ。オープニング・トラックの<In Time>はドラムマシーンから始まる。ここで入って来るホーンセクションをお聴き頂きたい。ブレッカー・ブラザーズはこれを真似して有名になった、あのサウンドだ。あれを始めたのはスライだったのだ。また、ホーン、ギター、キーボード、ベース、ドラムが複雑なリズムで、よく聴くと一つのリズムパターンをバトンタッチで構成していることがわかる。スライはクラシックの作曲法であるHocketing(日本語でなんと言うのかとうとう調べられなかった)を利用しているのだ。この技法は、オーケストラでフルートが吹いたメロディーをクラリネットが継ぐ、それをオーボエが継いでフルートに戻る、といったような技法で、長いフレーズでの息継ぎの必要問題を解消する。語源はホッケーのパックをパスするような、という意味だ。実はスライは最初のヒット作、<Dance to the Music (1967)>や<Hot Fun in the Summertime (1969)>でこの技法をすでに披露している。ひとつのセンテンスを数人でバトンタッチしながら回して行っていた。この<In Time>ではHocketingが恐ろしく細分化され、ものすごい速さで楽器間を駆け回って、さらに強力なグルーヴ感を維持している。スライ恐るべし!マイルスはこのトラックを多いに気に入って、自分のバンドに聞かせた。Braian Eno(ブライアン・イーノ)は、リズムセクションの録音に革命を来たしたアルバムだ、と語った。また、2トラック目の<If You Want Me to Stay>はシングル・リリースされてプラチナ・ディスクとなった。歌詞からお察しの通り、スライがどんどん孤立して行っていることが手に取るようにわかる。

この後のスライの崩壊の詳細は割愛する。やはり辛いものがある。自分の過去のヒットソングは全て売却してしまっていた。彼は2019年にようやく薬物中毒から解放され、全く交流がなかった複数の女性との子供達と再会し、穏やかに余生を過ごせたということが救いだ。

<Stand!>

「立ち上がれ!」「自分を信じろ!」「希望を捨てるな!」「自分はこんなに小さくても背筋を伸ばして立っている。ほら、隣の巨人は今にも倒れそうだ」

トランプは自分の誕生日の6月14日に、我々の税金6億5千万円相当の費用を注ぎ込んで軍隊のパレードを行った。まさにナチ、ロシア、北朝鮮の真似をして恐怖政治を進めている。国民の参加者は、政府が嘘の数を発表しているので誰も正確な数字を知らないが、どの写真を見てもガラ空きだ。これに対する反対デモがアメリカ全土で蜂起した。暴動ではない。デモ行進のみだ。こちらの方は各地のニュース・メディアが協力しあって正しい数を算出している。総勢、なんと、500万人強だった。トランプは、とうとう最高裁に法律まで変えさせて地方裁の力を奪ってしまった。取り巻き政府は権力の限りを尽くしてトランプ擁護をしている。こんな状態でまだまだ安心できないが、この500万人のデモは確実に希望をもたらせてくれた。もちろん<Stand!>を歌って行進していた人も少なくなかったのだ。

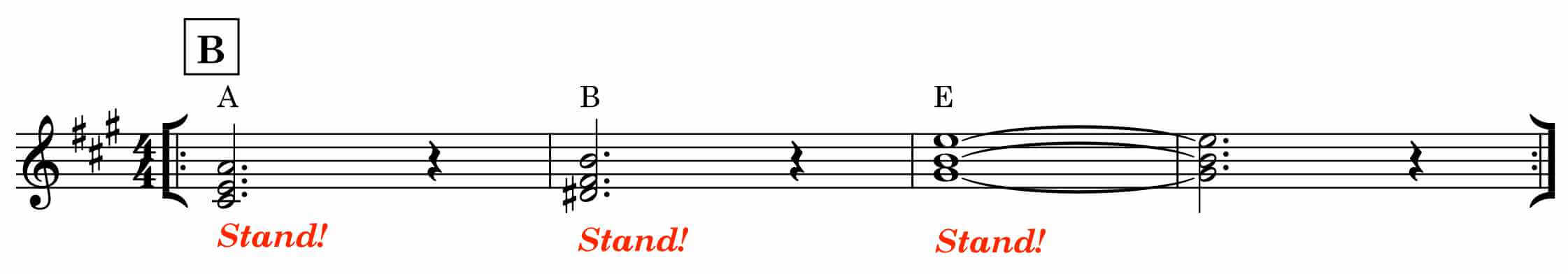

この曲は実によく出来ていると思う。まず、ソウル、ブリティッシュ・インヴェイジョン、ロック、当時の流行りの音楽の全てを秘めているが、どのジャンルとも限定出来ない。新鮮だ。しかも、単純なメロディが移調して繰り返され、レコードに合わせて歌いやすい。まず、このヴァース部分の採譜をご覧頂きたい。

大問題の冒頭のアンティシペーション(喰い)に関しては後述する。4分の2拍子が5小節目に挿入されているのは、続く「Stand!」を強調させるためだ。これだけとってもすごいアイデアなのだが、こんな単純なメロディーなのに、この11小節フレーズはなんだ。前半は5小節フレーズ、後半は6小節フレーズ、と実に半端だ。この5小節目は続く「Stand!」を強調するためだけの4分の2拍子ではない。ここの歌詞は「Out to do (やろうとしていること)」で、「Stand!」と同等の強調がされる細工だ。スライ恐るべし。

コード進行がまた素晴らしい。前半の調性はAメジャー、後半はそっくりF#メジャー移調だ。Aメジャーの関係調であるF#マイナーを長調にモーダル・インターチェンジしたものだ。それぞれの2小節目のDマイナーとBマイナーコードはどちらも4度マイナーで、これもモーダル・インターチェンジだ。スライが作曲法を完璧にマスターしていることがうかがわれる。

さて、問題のアンティシペーションだ。ベースのリズムパターンをご覧頂きたい。徹底してアップビートだ。この曲はドラムのスネア・ロールから始まるので、聴き手は最初の「Stand!」が喰っているのだと気が付くすべが全くない。だから4分の2拍子小節が登場した時ビートがズレて、あれ、あれ、あれ?となる。この聴き手の困惑を軌道に戻すためにダウンビートのフレーズが11小説目に登場する。なんと凝った構成であろうか。但し、この頭の喰いはどうやらこのレコーディングだけの細工だったらしく、ライブではダウンビートから始めている。恐らくアップビートで踊れるソウル・グルーヴを頭から出す必要があったのであろう。初めてこのレコードを聞いた時、このビートのズレが筆者の耳をぐわっと持って行ったものだ。

凝ったヴァース部分と反対に、コーラス部分は思いっきり単純だ。しかも合唱形式で、まさにアンセムと言ったところだ。聴衆も一緒に合唱だ。

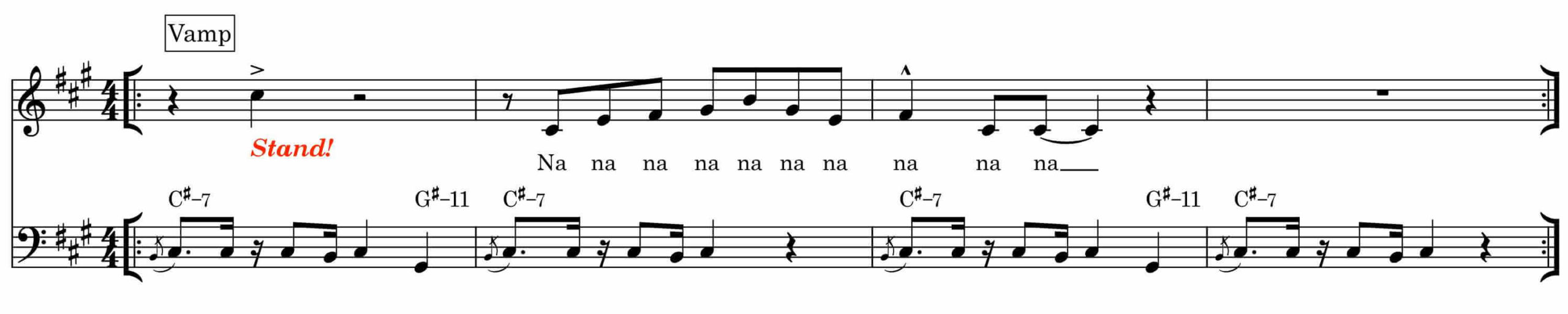

Aメジャー・コードに続くDメジャー・コードもモーダル・インターチェンジだ。後半のEコードは単純にAに戻るためのドミナントだ。ヴァースとこのコーラスが繰り返された、その2度目のコーラスの半分の位置でいきなりヴァンプが始まる。まあこれのカッコいいこと。このトランジション(移行部分)がまたすごい。コーラスのAメジャー・コード、Bメジャー・コードと長2度ずつ上がって、その長2度上のC#マイナー・コードでヴァンプだ。

このヴァンプでの「Stand!」は、ヴァースとコーラスのそれがダウンビードだったのに対しバックビートに置かれ、以前よりもっと強調されている。ヴォイスも1オクターヴ上になり、叫ぶように歌っている。「Na-na-na…」のスキャット・フレーズは、またしても1小節ズレて、4小節フレーズの2小節目と3小節目に置かれて繰り返される「Stand!」が強調されるように細工されているのだ。なんてすごいのだろう。あまり凄すぎて失神しそうだ。レコーディングと違い、ライブではこのヴァンプが延々と続いてどんどん盛り上がって行く。是非この動画(YouTube →)をご覧下さい。この動画はバンド終結1年前のものだ。重度の薬物中毒で、しかもバンド崩壊状態でこれだけのパフォーマンスをしているところがすごい。同じ曲で、もうひとつ動画をご覧頂きたい(↓)。こちらはオリジナル・メンバーにテナーのPat Rizzo(パット・リッゾ)が加わった時のようなので、多分1971年だ。ちなみに、三人の女性コーラスグループは「Little Sister」で、スライの一番下の妹、ヴェットのグループだ。さて、この動画が非常に興味深い。これは白人層がスライ離れを始めた頃のものだと思われる。客層はほとんど白人で、今ひとつ盛り上がっていない。それをスライが<Stand!>のヴァンプを使って少しずつ盛り上げて行く、その様子が記録されている貴重な動画だ。スライは客席とコミュニケートする天才でもあったのだ。

シンシア・ロビンソン, ローズ・ストーン, ヴェット・ストーン, Sly & The Viscaynes, スライ&ザ・ヴィスケインズ, Grace Slick, グレイス・スリック, British Invasion, ブリティッシュ・インヴェイジョン, Jerry Martini, ジェリー・マーティーニ, Greg Errico, グレッグ・エリコ, Cynthia Robinson, フレディ・ストーン, Larry Graham, ラリー・グラハム, Clive Davis, クライヴ・デイヴィス, Chic, Nile Rodgers, ナイル・ロジャーズ, Maestro Rhythm King MRK-2, サイケデリック・ソウル, サイケデリック・ファンク, Pat Rizzo, パット・リッゾ, Little Sister, Love & Mercy, Woodstock, ウッドストック, スライ&ザ・ファミリー・ストーン, Sly and the Family Stone, The Beach Boys, ジーグ, Questlove, クエストラブ, Sly Stone, スライ・ストーン, Brian Wilson, ブライアン・ウィルソン, ラブ&マーシー 終わらないメロディー, ビーチ・ボーイズ, Brian Wilson: Long Promised Road, ブライアン・ウィルソン/約束の旅路, Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius), Sylvester Stewart, シルベスター・ステュアート, The Stewart Four, Loretta Stone, ロレッタ・ストーン, Freddie Stone, Rose Stone, Vet Stone