ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #53 R.I.P. McCoy Tyner <Search For Peace>

“I think we would all like to be immortal and be around as long as we can. But as Martin Luther King Jr. said, ‘It’s not about how long you’re here, but the quality of what you do while you’re here that’s important.’ And that’s what I try to do.” – McCoy Tyner

「誰だって早死にしたいなんて思っていないと思う。しかしキング牧師は、どれだけ長生きしたかではなく、生きている間にどれだけ意義のあることをしたかが重要なのだと教えた。その教えに従おうと努力してるのさ。」マッコイ・タイナー

マッコイ・タイナーが死んでしまった。そう書くだけで涙腺が怪しくなる。Monster(モンスター)という形容詞がある。一般に使う場合は善悪の区別ができないサイコパスに対してだが、演奏家に使う場合に限って偉人という意味になる。マッコイは真のモンスターだった。彼に関する書物や資料を探すのは容易でなく、過小評価されている感が否めないが、幸い彼は多くの名言を残しており、今回はそれをできる限り織り込みたいと思う。

“I don’t need to be put on a pedestal to feel good. But I don’t downplay my contribution or creativity… Confidence is a tool to get where you want to go. I feel I did the best I could. And I thought it was pretty good.” – McCoy Tyner

「表彰台に乗せられていい気分になりたいとは思わない。だが自分の貢献やクリエイティビティに関して過小評価はしない。自信とは達成のための道具になり得る。自分はベストを尽くしたと信じる。これは気分のいいことだ。」マッコイ・タイナー

マッコイはコルトレーンと同じ、多くのジャズミュージシャンを生み出したフィラデルフィアの出身だ。母親が人気のある美容室を経営しており、マッコイにピアノを買い与えたが、2階の居住スペースに設置する場所がなかったので1階の美容室店内に設置すると、近所に引っ越して来たバド・パウエルが練習させてくれと言って通って来たそうだ。それを聴いて育ったのだ。

マッコイはコルトレーンと同じ、多くのジャズミュージシャンを生み出したフィラデルフィアの出身だ。母親が人気のある美容室を経営しており、マッコイにピアノを買い与えたが、2階の居住スペースに設置する場所がなかったので1階の美容室店内に設置すると、近所に引っ越して来たバド・パウエルが練習させてくれと言って通って来たそうだ。それを聴いて育ったのだ。

筆者はマッコイの大ファンだったという訳ではない。好きなアルバムは数多くあれど、あれだけの膨大な数のアルバムのほとんどは聞いていなかったし、随分最近まで、コルトレーンに付随するマッコイという残念な印象に縛られてしまっていた。ここ数年、ようやっとマッコイ本人のすごさに気付いた。是非こちらの記事も合わせてご覧下さい。

- 楽曲解説 #51 McCoy Tyner & Claudio Roditi <Recife’s Blues>

- 楽曲解説 #49 John Coltrane <Body And Soul>

- 楽曲解説 #46 John Coltrane <Blue World>

コルトレーンのピアニストと認識されていることの残念さ

マッコイが他界した時、多くのニュースメディアが「コルトレーンのピアニスト、マッコイ・タイナーが死去」と書いた。2007年発表の『Quartet』のApple Musicのレビューでは、コルトレーン死後40年経っても、マッコイはコルトレーンのサウンドとスピリッツを維持していると書いた。こういう扱いを受けたマッコイはかわいそうだと思ったが、それに抗わなかったという印象のマッコイに大きさを感じた。マッコイがコルトレーンにあのサウンドを与えたのだ。だが彼はそんなことを宣伝などしていない。

“The Coltrane quartet was like four pistons in an engine – John, Elvin, Jimmy and I were working to make the car go.” – McCoy Tyner

「コルトレーン・カルテットは4気筒エンジンみたいなものだったよ。ジョン、エルビン、ジミー、それとオレが力を合わせて車を走らせていたのさ。」マッコイ・タイナー

4人が平等の立場であのサウンドを作り上げていたことを語っているのだ。コルトレーンの1961年から1965年の録音に馴染みのある読者はもちろんご存知のことだ。

“First there is his melodic inventiveness and along with that the clarity of his ideas. He also gets a very personal sound from his instrument. In addition, McCoy has an exceptionally well developed sense of form, both as a soloist and accompanist. Invariably, in our group, he will take a tune and build his own structure for it. He is always looking for the most personal way of expressing himself. And finally, McCoy has taste. He can take anything, no matter how weird, and make it sound beautiful.” – John Coltrane

「マッコイに関してまず特筆すべきは彼の斬新なラインと、それに付随する明確なアイデアを提示する能力だ。それから、彼の唯一無二であるピアノのサウンドだ。また、ソロをしている時も伴奏をしている時も、彼の驚異的なフォームに対するセンス(注:構成力)がすごい。うちのバンドで彼はいつも演る曲を再構築してくれるんだ。マッコイは常に唯一無二の方法で自分を表現しようとする。ともかく彼はセンスがいいんだ。どんな変な曲だってマッコイの手にかかれば美しくなっちまうんだよ。」ジョン・コルトレーン

マッコイの凄さ

マッコイの偉大さは色々あるが、筆者にとってはまずあの恐ろしいほど美しい音色だ。あれだけ叩くように演奏して、どうしてあんな美しい音色を出せるのであろうか。次にタイム感だ。あれほど指も腕も跳ね上げてビハインド・ザ・ビートだというのに、決してレイドバックではなく、しっかり攻撃的なのだ。そんなグルーヴ感を出せるピアニストを筆者は他に知らない。そして誰もが認知しているマッコイ流ペンタトニックだ。だが、筆者が最近まで知らなかったのは、マッコイのそのクリエイティビティーの凄さだった。

“Jazz is not gonna be a dinosaur and stay around in one form.” – McCoy Tyner

「ジャズはカテゴリーにはめられて博物館に飾られるような遺物にはならないよ。」マッコイ・タイナー

マイルスと同じくマッコイもジャズは進化しなくてはいけないと考えており、箏まで持ち込んだアフリカ音楽(Sahara)、ラテン音楽(McCoy Tyner and the Latin All-Stars)、ブラジル音楽(Blue Bossa)などを取り入れて新しい音楽を作り出して行った。普通と違うのは、他の文化の音楽を真似しようなんて気は毛頭ないらしく、全てマッコイ音楽にしてしまう、のは、他のミュージシャンもやることであり、そうやってジャズ・サンバやジャズ・アフロや、ジャズ・ラテンというスタイルが定着した訳だが、マッコイがやるとジャンルやスタイルなどまるで関係ない。かっこいいグルーヴの音楽が出来上がって、誰もこんなのはブラジルじゃないとか文句言わないで楽しめる音楽ができてしまうところが、マッコイのモンスターであるところだと痛感する。

マッコイの特異性はまだある。彼のリーダー作の数と自作曲の数からわかるように、彼はリーダー向きの性格だが、同時に素晴らしいサイドマンでもある。無理なく両役を自然にこなせるジャズ・ミュージシャンは実に少ない。マッコイはなんとステファン・グラッペリ(Stéphane Grappelli)とのデュオアルバムまで作っているのだ。

“It’s about the respect you command without being demanding. There has to be something in the person that commands respect. He has to understand you enough that you feel comfortable in his presence, but at the same time gives you the props you deserve—if you justly deserve them.” -McCoy Tyner

「相手から自然に得られるリスペクト(注:無理に訳せば尊重する姿勢)が全てさ。つまり、相手に尊重する気持ちを持ってもらえる何かが備わっていなくてはいけない。気心が知れていても、健全なリスペクトが存在するという関係さ。」マッコイ・ターナー

まさにこの言葉がグラッペリとの共演から聴こえて来る。

“I really do enjoy accompanying people. It’s a challenge and a joy when you get it right.” – McCoy Tyner

「伴奏するのは大好きさ。難しい仕事だが、うまく行ったときは快感だ。」マッコイ・タイナー

“You have to listen to what someone is doing and help them get to where they want to go, musically speaking.” -McCoy Tyner

「共演者がやっていることを聴かなくてはいけない。そして彼らがやろうとしていることを手伝わなくてはいけないのだ。」マッコイ・タイナー

“I like people to be comfortable. That’s the first thing I think about. Will people playing with me be comfortable and compatible? That’s very important. It’s a good place to start. I also like to provide enough room so the person is comfortable to do what they do. I don’t like to handcuff people. But at the same time, he’s got to understand that when he’s playing with me, he also has to listen. Listening and responding are very important.” – McCoy Tyner

「まず周りの人にリラックスして欲しいと思うんだ。共演者はちゃんとリラックスしてくれてるか、自分と演奏することに問題は生じてないか、ってね。そこから始めるのさ。大切なことだからね。そしてその奏者に自由を与えるスペースを作ることに気を付けている。手枷をかけたくないからね。だけど、その演奏者はぼくを聴かなくちゃいけないし、反応してくれなくてはいけないんだよ。」マッコイ・タイナー

問題は生じていないか、と訳したが、ここで言ってるcompatibilityはハーモニーのスタイルとグルーヴ感のことだ。ジャズにとってグルーヴ感が合わないのは致命傷であり、マッコイでなくてもこれは気にする。そして、マッコイが生み出した3度抜きの調性を濁したボイシングと、ペンタトニックに基づいた展開は、まさにここで言う自由を与えるためのものだったのだと思う。

余談だが、このcomfortableという彼の言葉で思い出した。マッコイ、2007年発表の「Quartet」の頃から病気ですっかりやせ細り、よく笑う気のいいおじいちゃんという印象になり、インタビューなどでも楽しそうに話すようになったのだが、若い頃のインタビューを見ると全く印象が違う。なにせ唇をほとんど動かさずに話し、しかもかなり哲学めいた内容を好み、周りをcomfortableにするという言葉がどうもマッチしない。(YouTube →)

マッコイの演奏スタイル

マッコイは非常に特殊な演奏スタイルを築き上げた。ペンタトニック奏法と、左手の5度と4th(フォース)のボイシングだ。これはまさにソロイストに自由を与えるための調性を濁したアイデアから生まれていると筆者は確信している。ここに筆者が考えるマッコイ奏法の例を4つ上げる。

まず左手だ。この例では4例とも全てCを基音とした。ダウンビートでは5度ボイシング、つまりCとGだ。3度音を省略することでメジャーなのかマイナーなのかわからないように配慮してある。それに続くのが4thボイシング、つまり完全4度で音を積み上げて行くボイシングだ。ここから右手とセットになってマッコイのモードによるボイシングが始まる。当然可能性は無限だが、ここでは即座に思いついた4例をご紹介する。

筆者がマッコイのモーダルな演奏をあちらこちらで聴きかじったところによると、マッコイが考えているのは多分、DorianかMixoのペンタトニック(5音音階)上にできるダイアトニックコードだ。まずMixoの場合を上図で説明する。例①では、F Mixo Pentaを想定して、スケールはF-G-A-C-Dとなり、それを基音にしてコードを構成する。F Mixoなので♭は2つ、B♭とE♭だけだ。それが右手のボイシングになる。それと同様に左手も同スケール上の4thボイシングになる(この4thボイシングは便宜上11と書いたが、正確には11(no 3rd)になることを留意頂きたい)。この左手の4thの基音は、右手の基音と同じ音である必要はない。同じペンタトニック上にあればいいだけで、それくらい自由があるボイシングなのだ。例②ではC Mixoを適用した例。例④ではB♭Mixoを適用した例、全て法則は例①と同じであり、マッコイはこういう方法で自由自在にアウトする。

これがDorianの場合もう少しややこしい。例③だ。右手は予想通りF Dorianのペンタトニックスケール、F-G-A♭-C-D上でコードを積み上げて行く。♭は3つ、B♭、E♭、A♭だ。但し、左手の4thは平行調に当たるA♭Lydian上のペンタトニックスケールを使用している。もしかしたら元々マッコイにとっては2階建のペンタトニックを使うことなど自然なことで、別にDorianに限ったことではないのかもしれない。筆者はもっともっとマッコイのボイシングを研究してみたいものだと思った。

いずれにせよマッコイはコードで考えているのではなく、モード上の地図で考えており、それは彼の作曲作品の中からもうかがえる。しかも演奏ではさらに多岐にわたるペンタトニックを常に描いている。これだけ複雑な地図を演奏中瞬時に描いているマッコイ、恐るべし。

“I try to play what comes naturally at the moment and let it happen.” – McCoy Tyner

「演奏中に自然に思い浮かぶことをそのまま出すようにしてるのさ。」マッコイ・タイナー

“You have to go through the stages of discipline before you can reach the point where you can assume the responsibility of freedom.” -McCoy Tyner

「自由になるということに対する責任を獲得するまでにはいくつもの段階の練習(注:または自己訓練)を積み重ねなくてはいけない。」マッコイ・タイナー

“Every performance is different, but I try to approach them in the same way and give it my all.” -McCoy Tyner

「毎回同じ演奏はありえない。だが自分のアプローチは変えないし、全力でやってるよ。」マッコイ・タイナー

この、アプローチは変えないのに、これだけ新しいものを生み出したマッコイのモンスターぶりに感嘆する。晩年思うように手が動かなくなっていたマッコイだが、それでも最後から2番目のアルバム、2008年発表の『Guitars』には、またしてもマッコイがやってくれた、と狂喜したものだ。

<Search For Peace>

このマッコイの名作は、歴史に残る名盤、1967年作の『The Real McCoy』で紹介され、スタンダード化した。ブラジル人歌手、フローラ・プリム(Flora Purim)なども録音している。ともかくメロディが美しい。その他にも色々特筆すべきことが満載だ。

この [ A ] [ A ] [ B ] [ A ] 形式の曲、まず驚くのは終止点がないことだ。一般のこのタイプのフォームであれば、ブリッジ [ B ] の直前と、フォーム最後の2小節で調性に落ち着いて終止感を出すが、この曲は終止点なしに動き続ける。つまりこの曲が何調かを示す手がかりがまるでないのだ。唯一の手がかりは、それぞれのレコーディングでマッコイが弾いているエンディングのコードだ。オリジナルの『The Real McCoy』ではC Lydian、2007年の『Quartet』では何とCのトライアッドだ。しかし最後の最後までC Majorを示唆するコード進行はない。そしてもちろんエンディングに演奏したコードが調性という保証もまるでない。まず [ A ] を見てみよう。

![Search For Peace [A] Section](https://jazztokyo.org/wp-content/uploads/2020/04/analysis-053-08.png)

楽曲の分析とは、その調性にないコードは飛ばして、まずダイアトニックとして解明できるコードから分析を始める。マッコイがエンディングに演奏してるコードから、これはC Majorの曲だと仮定すると、2小節目と4小節目のF Majorコードだけはダイアトニックだ。つまり、C Majorの4度コードだ。ただしベース音は9thであるG。これには一捻りも二捻りも入っている。

1小節目と3小節目にあるA-7(♭5) と D7(♭9) は、G minorに対するマイナーII – Vだ。曲が始まった時、あゝこれはGマイナーの曲なのかな、と思わせていきなりF Lydianに解決(正確にはトライトーンは解決していないので、ここでは解決感)する。ただしベースはGなのでII – V – I の形は維持している。これがもしG Ionianであったら、借用和音を用いたモーダル・インターチェンジ技法となるが、そうではない。これがもしG Mixoであったら、C Majorを調性とした時のドミナントであるG7に対するセカンダリー・ドミナントの捻りの効いたモーダル・インターチェンジ技法と解釈できるがそうでもない。

実はここにマッコイの秘密が隠されている。マッコイの演奏を色々聞き比べると、ほとんどの場合このF Major7の部分で、内声のCを2拍でBに下げ、あたかもF Maj7からG7に移行しているようにも聞こえるが、それは一貫しているわけではなく、4拍F Maj7を弾いていたり、はたまた4拍A-7を弾いていることもある。元々CもBもF Lydianに共存する音なのだ。これはどういう意味なのか。前述したようにマッコイはコードで考えているのではなく、F Lydian、つまりアボイド音のないモードの使用でインプロバイザーに自由を与えているのだ。ただし、G7(♭9) を弾いていることもあるので、おそらく彼のここでの意図はドミナント機能なのだが、そう限定して自由を束縛したくないのだということだと筆者は考える。採譜する者にとっては厄介だ。

さて、この [A] の後半の4小節も捻りまくっている。1拍目G-7は、前半4小節のII – V – I のシーケンスでGを基音と思わせたし、モーダル・インターチェンジでなければG minorが主調に聴こえたのだから、ここで初めてG minorという調性が明らかにされたか、と思いきや、2拍でいきなりII – V モーションのシーケンスに入り、それぞれの小節を長2度ずつ下がって頭のA-7(♭5) に綺麗に帰還する。なんて巧妙な手口なのだろう。まだある。II – V モーションなので、G-7 は次の小節のFに対する2度、C7は同じく5度という形に見えるが、実はそうではない。C7はメロディーが示すようにMixo ♭9 なのに、G-7はLocrianである♭5コードではない。つまり II としては聴こえないのだ。あたかもそれぞれのダウンビートにあるG-7、F-7、E♭-7、D♭-7(C#-7)が1度マイナーとして1小節ずつ転調しているように聞こえるのだ。

そして最後の小節、C#-7 / F#7 / B-11 / E7 という1拍ずつのシーケンスは、それまでのパターンを全く破ってストレートにDorian / Mixoシーケンスという進行だ。わざと最初のA-7(♭5) でLocrianに戻った時にハッとさせているのだ。この曲は終止点がないと書いたが、これがマッコイの区切り目の付け方なのかと驚愕した。なんという型破りなアイデアだろう。

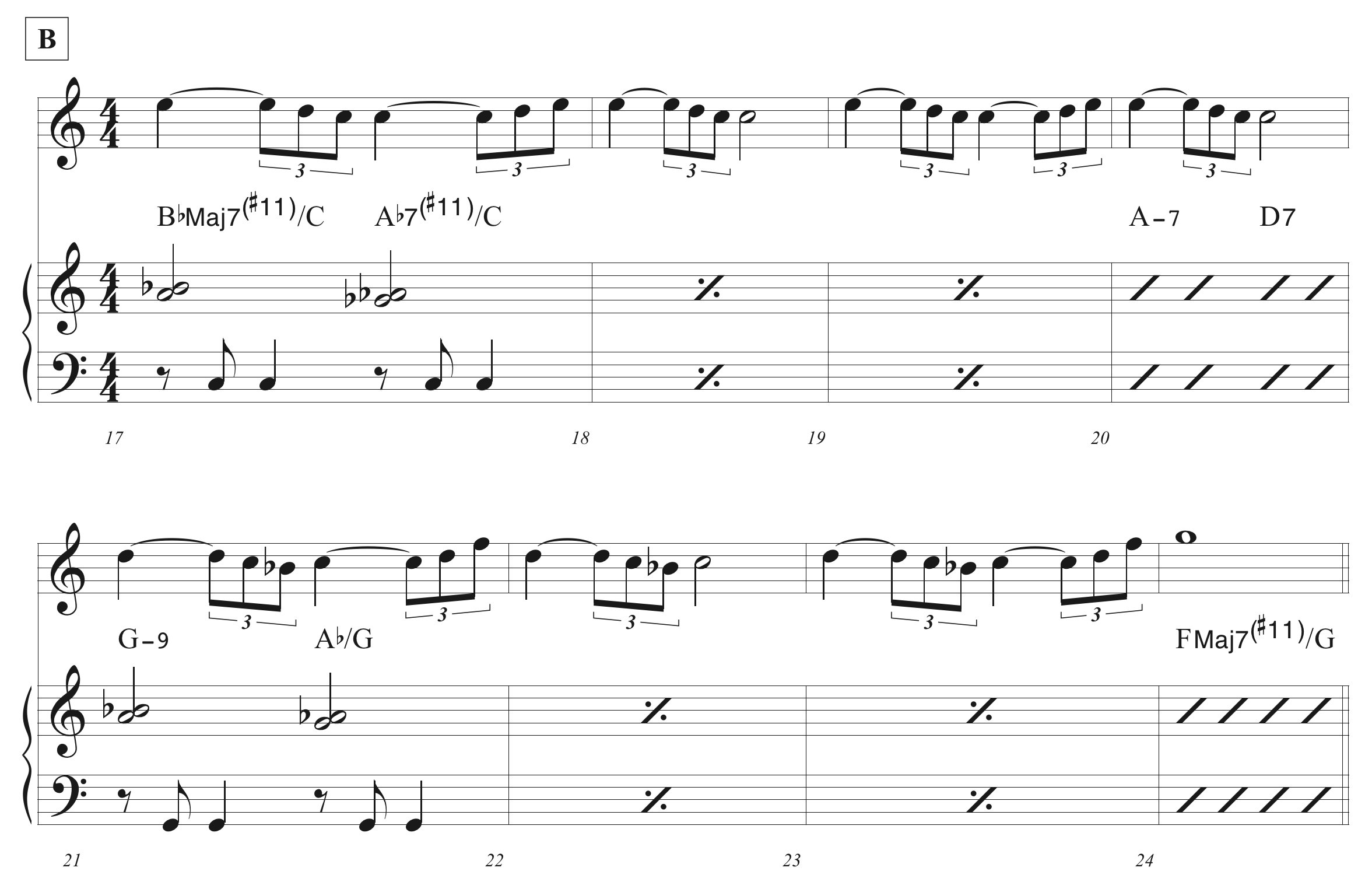

次にブリッジ[ B ]だ。これがまたくせ者だ。コードが目まぐるしくシフトしてシーケンスする [ A ] と対照的に、モーダルでオープンなセクションだ。まずそのメロディーとマッコイのピアノの採譜をご覧頂こう。

基本的に右手はB♭コードから2度下がってA♭コードというシーケンスだ。2段目でG-7になっても構成音はB♭コードと同じだ。但しベースのペダル音は、この曲の調性かもしれないCが前半4小節、ドミナントに当たるGが後半4小節だ。面白いのは、最初の4小節では明確にG♭音を強調してA♭7コードを誇示しているのに、後半4小節ではそれを半音上げてベース音と同じG音にしている。ところが、だ。ソロセクションに入るとマッコイの右手は変容する。例えば:

| B♭/C | A♭/C | B♭/C | A-7 | D7 |

| B♭/G | F-6/G | B♭/G | F Maj7 | G7 |

ヘッドのモードとは似て非なるものだ。これは何を意味しているかというと、マッコイのボイシングからしてインプロバイザーがB♭Mixo一発(4小節ごとのターンアラウンドを除く)で自由にソロが取れるように変更されている。

と、言い切りたいところだが、実はピアニストのやっていることを分析するのは容易でない。なにせ好き勝手にボイシングを変えられるからだ。『The Real McCoy』に収録のこの曲では、なんとマッコイ、自分のソロの途中でD7(#9)まで挿入している。話が違うではないか、と言いたくなってしまった。前述のマッコイの名言にあったように、マッコイは直感に任せている部分も多いし、ともかく注意深く周囲を聴いて即座に変容する。実に奥が深いのだ。マッコイはペンタトニックのワンパターンと誤解されやすいが、こうやって注意深く聴くとそんな単純なものではないことがよくわかると思う。もちろんあれだけの唯一無二のグルーヴ感があれば、たとえワンパターンであっても全く問題はないのだが。

“I don’t want to sound overly poetic, but you do feel cleansed when you’re done playing. I pay homage to the Creator for what he has given me and all of us. But I’m not preaching. If people hear things in my music and identify with them, that’s good! The music speaks for itself.” – McCoy Tyner

「誤解されるような言い方にならないといいけど、演奏の後って浄化されたような気分になるんだ。創造主(注:神)が自分と、世の中の全ての人たちに与えてくれたものに敬意を払うという気持ちだ。説教をしてるんじゃないよ。ぼくの音楽を聴いてそういう気持ちを共有できたら嬉しいと思ってる。音楽はパワフルだからね。」マッコイ・タイナー

サハラ, The Latin All-Stars, The Real McCoy, Blue Bossa, Sahara, Stéphane Grappelli, バド・パウエル, Bud Powell, Pentatonic Scale, ペンタトニック, R.I.P. / 追悼 McCoy Tyner, ステファン・グラッペリ, マッコイ・タイナー, McCoy Tyner, john coltrane, ジョン・コルトレーン