ある音楽プロデューサーの軌跡 #44「ピアニスト今田勝さんとの仕事」

上掲ジャケットは『今田勝/アンダルシアの風』(AD:大江旅人)

text by Kenny Inaoka 稲岡邦彌

前号(#239)の鯉沼利成さんとやや遅れて付き合い出したプロモーターに(株)TCPがある。代表の亀川衛さんは、ディー・ディー・ブリッジウォーターが機縁で付き合い出した(株)オールアートプロモーションの石塚貴夫社長と同じく理容師から転身したと聞く。亀川さんは現在では千葉県白井市で理容室を営むが、1966年のジョン・コルトレーン・クインテットの来日を手がけたプロモーターJBCの唯一の生存者という貴重な存在。コルトレーン来日中の詳細について知りたいファンは、白井駅前の理容室を訪ねることをお勧めする。亀川さんの頭に焼き付いているのは、怒涛のように強烈な音楽と床に残された大量のよだれだという。亀川さんとの仕事のエポックは1979年の「ECMスーパー・ギター・フェスティバル」だったが、鯉沼さんがあいミュージックを閉めた後、キース・ジャレットの日本ツアーを依頼すべく、一緒にNYでキースと面談した話は前回書いた。1981年のことである。面談の翌日、エイブリー・フィッシャーホールでパット・メセニーとジャコ・パストリアスのデュオがあり、ふたりで聴きに出かけた。終演後、楽屋を訪ねたがジャコのテンションが異常に高く、楽屋の中を駆け回っている感じだった。デュオの招聘の可能性をパットと話し合ったが、パットはこのデュオはNYだから実現したもので、東京へ持っていくにはリスクが大き過ぎると正直な意見を吐いた。プロモーターとしては大いに魅力のあるスペシャルな企画だったが諦めざるを得なかった。

亀川さんとの付き合いで忘れられないもうひとつのエポックは演歌師・竜鉄也による自作自演の「奥飛騨慕情」のミリオン・ヒットだ。トリオ本社でレコード事業部(トリオレコード)を終息させる方針が打ち出され、僕がワンポイント・リリーフで最後の制作部長を務めることになった。つまり、洋楽の専任から邦楽もテリトリーに入ったのだ。この時、亀川さんがプロデューサーとして紹介してきたのが和田宏さんだった。和田さんは徳間音工時代、五木ひろしを始め千昌夫や吉幾三でミリオンセラーを連発した演歌の敏腕プロデューサー。そして彼が新たに目を付けたのが竜鉄也の「奥飛騨慕情」だった。レコード事業部終息のために本社から送り込まれて来た事業部長の藤井泰三がこれに惚れ込み プッシュ、ミイラ取りがミイラになった感があった。このシングルがミリオンセラーとなり、竜さんは1980年度の紅白に出場、なんとこの僕も制作部長として紅白の楽屋に出入りしたのだ。“芸能界のドン”の異名を持つバーニング・プロの周防郁雄社長とも名刺を交換したし、半年間はザ・芸能界を垣間見る機会があった。じつは、「奥飛騨慕情」の発売は一度トリオ本社の役員会で却下され、なんとか復活させたものの演歌には不得手だった営業のノリが悪く、受注枚数が極端に少なかったため、早稲田の2年先輩だった和田さんから花園のゴールデン街に連れ出され、明け方までこってり絞られた。和田さんのような大物プロデューサーが手がけたデビュー・シングルには何千枚かのご祝儀プレスを積み増す仁義すら知らなかったのだ。結果として和田さんに奮起を促すことになり、和田さん自身が徳間音工事代のコネを駆使して大々的なプロモーションを展開、「奥飛騨慕情」は大ヒット、数十億の売り上げを記録してジャズ部門を始め事業部の赤字を一掃してくれたのだ。ジャズの亀川さんが演歌でトリオレコードに一息つかせてくれたということだが、僕自身もまさに「歌にドラマあり」を地でいく貴重な体験をさせていただいた。

亀川さんとの付き合いで忘れられないもうひとつのエポックは演歌師・竜鉄也による自作自演の「奥飛騨慕情」のミリオン・ヒットだ。トリオ本社でレコード事業部(トリオレコード)を終息させる方針が打ち出され、僕がワンポイント・リリーフで最後の制作部長を務めることになった。つまり、洋楽の専任から邦楽もテリトリーに入ったのだ。この時、亀川さんがプロデューサーとして紹介してきたのが和田宏さんだった。和田さんは徳間音工時代、五木ひろしを始め千昌夫や吉幾三でミリオンセラーを連発した演歌の敏腕プロデューサー。そして彼が新たに目を付けたのが竜鉄也の「奥飛騨慕情」だった。レコード事業部終息のために本社から送り込まれて来た事業部長の藤井泰三がこれに惚れ込み プッシュ、ミイラ取りがミイラになった感があった。このシングルがミリオンセラーとなり、竜さんは1980年度の紅白に出場、なんとこの僕も制作部長として紅白の楽屋に出入りしたのだ。“芸能界のドン”の異名を持つバーニング・プロの周防郁雄社長とも名刺を交換したし、半年間はザ・芸能界を垣間見る機会があった。じつは、「奥飛騨慕情」の発売は一度トリオ本社の役員会で却下され、なんとか復活させたものの演歌には不得手だった営業のノリが悪く、受注枚数が極端に少なかったため、早稲田の2年先輩だった和田さんから花園のゴールデン街に連れ出され、明け方までこってり絞られた。和田さんのような大物プロデューサーが手がけたデビュー・シングルには何千枚かのご祝儀プレスを積み増す仁義すら知らなかったのだ。結果として和田さんに奮起を促すことになり、和田さん自身が徳間音工事代のコネを駆使して大々的なプロモーションを展開、「奥飛騨慕情」は大ヒット、数十億の売り上げを記録してジャズ部門を始め事業部の赤字を一掃してくれたのだ。ジャズの亀川さんが演歌でトリオレコードに一息つかせてくれたということだが、僕自身もまさに「歌にドラマあり」を地でいく貴重な体験をさせていただいた。

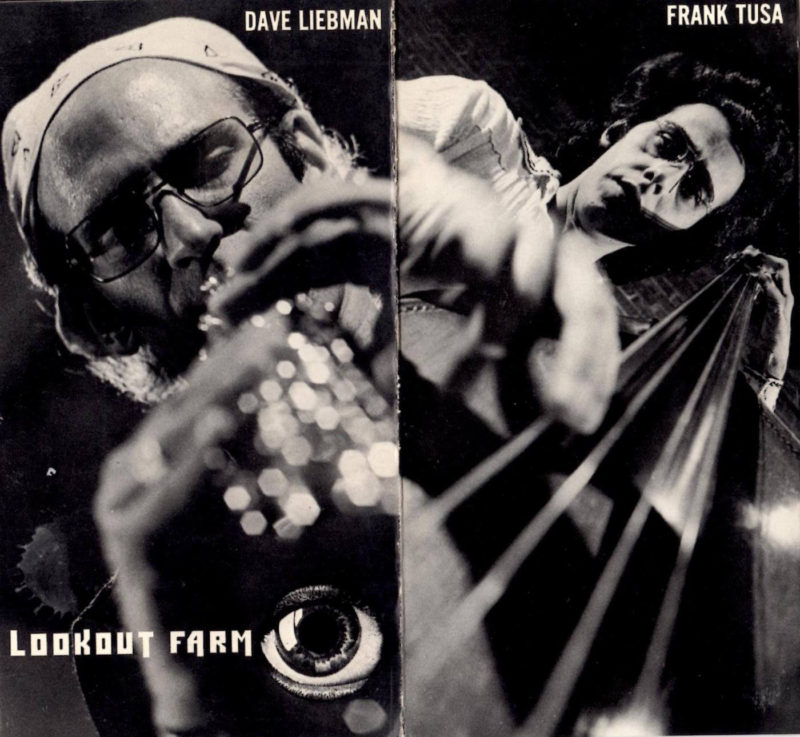

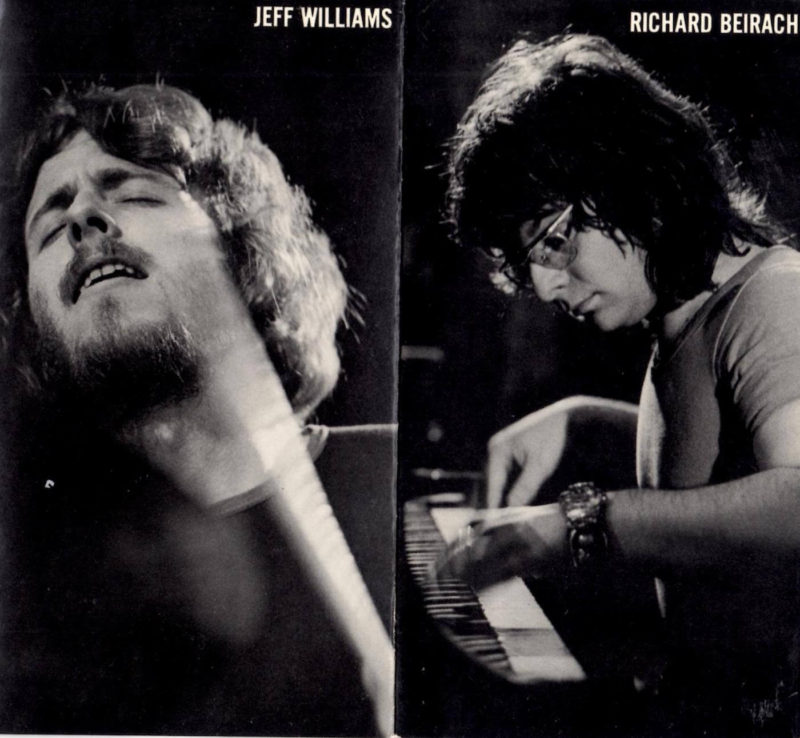

TCPには「ECMスーパー・ギター・フェス」で触れた伊藤博昭(惜しくも昨年急逝)の他に柳内照年というユニークな社員がいた。柳内さんは内田裕也と「ワンステップ・フェスティバル」(1974)を主催した後、トリオレコードにヴィジュアル系のロックバンド「外道」を連れて乗り込んできた。その後、TCPに入社し、ラガー上がりの早川さんと組んでピアニストの今田勝さんを担当することになった。(1978年に専属契約したTCP所属のピアニスト辛島文雄は伊藤さんが担当していた)。今田さんの契約第1作『Analog Steinway x Digital Steinway』(PA-9743, 1979)はソロで、 LPのAB面をそれぞれアナログ録音とデジタル録音で分けたアナログからデジタルへの過渡期を象徴する実験的な企画だった。続けて、スタンダード曲を中心としたソロ・アルバム『Piko』(PAP-9199,1979)を制作。翌年、満を持して契約後初めて制作したコンボ・アルバム『アンダルシアの風』(PAP-9234,1980) が大ヒットした。渡辺香津美(g) を迎えたクインテットだったが、フラメンコのリズムに乗せた哀愁感漂

TCPには「ECMスーパー・ギター・フェス」で触れた伊藤博昭(惜しくも昨年急逝)の他に柳内照年というユニークな社員がいた。柳内さんは内田裕也と「ワンステップ・フェスティバル」(1974)を主催した後、トリオレコードにヴィジュアル系のロックバンド「外道」を連れて乗り込んできた。その後、TCPに入社し、ラガー上がりの早川さんと組んでピアニストの今田勝さんを担当することになった。(1978年に専属契約したTCP所属のピアニスト辛島文雄は伊藤さんが担当していた)。今田さんの契約第1作『Analog Steinway x Digital Steinway』(PA-9743, 1979)はソロで、 LPのAB面をそれぞれアナログ録音とデジタル録音で分けたアナログからデジタルへの過渡期を象徴する実験的な企画だった。続けて、スタンダード曲を中心としたソロ・アルバム『Piko』(PAP-9199,1979)を制作。翌年、満を持して契約後初めて制作したコンボ・アルバム『アンダルシアの風』(PAP-9234,1980) が大ヒットした。渡辺香津美(g) を迎えたクインテットだったが、フラメンコのリズムに乗せた哀愁感漂 う印象的なメロディのタイトル曲がファンの心を捉えたのだ。メロディ・メイカー今田勝会心の作で、今回本稿を執筆するにあたってyoutubeをあたってみたところ色々なバンドがカヴァーし、ヴォーカル・ヴァージョンまで存在していることに改めて驚かされた。当時のトレンドはフュージョン。リズムに岡沢章(el-b)、渡嘉敷祐一(ds)というフュージョン界の売れっ子を据え、『アンダルシアの風』の続編を制作する企画を立てていたところブレッカー兄弟の来日を知り、急遽ゲスト参加願うことになった。1981年にリリースされた『哀愁のカーニヴァル(Carniva)』(PAP-25009)がそれである。すでにランディとマイケルのブレッカー兄弟はフュージョン界の寵児、スタジオに緊張感が走ったが、ふたりは初見でテーマとソロを吹ききり、風のように去っていった。それはまさにNYのファースト・コールがスタジオ・セッションをこなす典型のように見受けられた。フリューゲルに絞ったラン

う印象的なメロディのタイトル曲がファンの心を捉えたのだ。メロディ・メイカー今田勝会心の作で、今回本稿を執筆するにあたってyoutubeをあたってみたところ色々なバンドがカヴァーし、ヴォーカル・ヴァージョンまで存在していることに改めて驚かされた。当時のトレンドはフュージョン。リズムに岡沢章(el-b)、渡嘉敷祐一(ds)というフュージョン界の売れっ子を据え、『アンダルシアの風』の続編を制作する企画を立てていたところブレッカー兄弟の来日を知り、急遽ゲスト参加願うことになった。1981年にリリースされた『哀愁のカーニヴァル(Carniva)』(PAP-25009)がそれである。すでにランディとマイケルのブレッカー兄弟はフュージョン界の寵児、スタジオに緊張感が走ったが、ふたりは初見でテーマとソロを吹ききり、風のように去っていった。それはまさにNYのファースト・コールがスタジオ・セッションをこなす典型のように見受けられた。フリューゲルに絞ったラン ディは図星だったが(youtubeに上がっているランディのソロは今聴いても惚れぼれとする)、長いソロを許したマイケルの演奏が予期した以上に歯ごたえがあり、意図したアルバムの性格を変える結果となった。思い返してみれば、マイケル・ブレッカーはこの頃ECMでパット・メセニーらとの傑作『80/81』(ECM1180/81) をものした直後だったのだ...。

ディは図星だったが(youtubeに上がっているランディのソロは今聴いても惚れぼれとする)、長いソロを許したマイケルの演奏が予期した以上に歯ごたえがあり、意図したアルバムの性格を変える結果となった。思い返してみれば、マイケル・ブレッカーはこの頃ECMでパット・メセニーらとの傑作『80/81』(ECM1180/81) をものした直後だったのだ...。

今田勝のフュージョン路線は次の2作でピークを迎える。この頃、夏になると心身をリフレッシュしてくれる今田勝の新作がファンや市場から期待されるようになった。しかし、単に時流に乗ったフュージョン・アルバムを手軽に制作するわけにはいかない。ベテラン今田勝のアルバムだから随所に名人芸を聴きどころとするハイ・センスのジャズ・フュージョン・アルバムを世に出す必要がある。ファンは、ブレッカー兄弟と共演する今田勝を耳にしてしまっているのだ。ジャズ・フュージョンのビッグネームを求めて2作続けてNY録音を敢行した理由はそこにある。『誘われてシーサイド (Blue Marine)』(PAP-25026, 1982) は、来日したスティーヴ・カーン(g) のバンド「アイウィットネス」に今田さんが加わって東京で録音、さらにNYでグローヴァー・ワシントンJr.(as)とトム・ブラウン(tp)をゲストに迎えて残りの曲を録音した。「アイウィットネス」は、スティーヴ・カーンに、近年上原ひろみのトリオでお馴染みの6弦ベースギターのアンソーニ・ジャクソン、マノロ・バドレーナ(perc)、スティーヴ・ジョーダン(ds)が加わったタイトなレギュラー・バンド。六本木ピットインを5夜にわたってフルハウスにした玄人受けする人気バンド。グローヴァーはアルバム『ワインライト』の中の<ジャスト・トゥー・オブ・アス>が大ヒット、アメリカでも絶大な人気を誇っていた。マイケル・ブレッカーとの経験からグローヴァーにはソプラノを吹いてもらったが、ソロではテンションが上がり徐々にファー・アウトしていきハラハラさせながら、ギリギリのところで踏みとどまってくれた。翌年、今田さんと連れ立って青山のブルーノートのライヴを聴きに行ったがアルトで大ブローするグローヴァーに驚いたことを覚えている。

今田勝のフュージョン路線は次の2作でピークを迎える。この頃、夏になると心身をリフレッシュしてくれる今田勝の新作がファンや市場から期待されるようになった。しかし、単に時流に乗ったフュージョン・アルバムを手軽に制作するわけにはいかない。ベテラン今田勝のアルバムだから随所に名人芸を聴きどころとするハイ・センスのジャズ・フュージョン・アルバムを世に出す必要がある。ファンは、ブレッカー兄弟と共演する今田勝を耳にしてしまっているのだ。ジャズ・フュージョンのビッグネームを求めて2作続けてNY録音を敢行した理由はそこにある。『誘われてシーサイド (Blue Marine)』(PAP-25026, 1982) は、来日したスティーヴ・カーン(g) のバンド「アイウィットネス」に今田さんが加わって東京で録音、さらにNYでグローヴァー・ワシントンJr.(as)とトム・ブラウン(tp)をゲストに迎えて残りの曲を録音した。「アイウィットネス」は、スティーヴ・カーンに、近年上原ひろみのトリオでお馴染みの6弦ベースギターのアンソーニ・ジャクソン、マノロ・バドレーナ(perc)、スティーヴ・ジョーダン(ds)が加わったタイトなレギュラー・バンド。六本木ピットインを5夜にわたってフルハウスにした玄人受けする人気バンド。グローヴァーはアルバム『ワインライト』の中の<ジャスト・トゥー・オブ・アス>が大ヒット、アメリカでも絶大な人気を誇っていた。マイケル・ブレッカーとの経験からグローヴァーにはソプラノを吹いてもらったが、ソロではテンションが上がり徐々にファー・アウトしていきハラハラさせながら、ギリギリのところで踏みとどまってくれた。翌年、今田さんと連れ立って青山のブルーノートのライヴを聴きに行ったがアルトで大ブローするグローヴァーに驚いたことを覚えている。

『コーラルの渚 (A Day in the Paradise)』(因みに、邦題は何れもディレクター故・丸茂正樹の苦心の作である)では、決定版を制作すべく日本から渡辺香津美を帯同、NYでデイヴィッド・サンボーン(as)とウィル・リー(bg)、スティーヴ・ガッド(ds)と合流した。驚いたのは、ウィル・リーがベースギターを左右の肩に十文字にかけてスタジオ入りして来たとき。ポール・ブレイ・トリオの録音で、ポール・モチアンはドラム・セットをタクシーで運んで来たし、一流のミュージシャンは自分の楽器を気軽にローディに運ばせるようなことはしないことを目の当たりにした。自分の楽器は常に自分の目の届くところで自ら管理する、これが鉄則だ。

『コーラルの渚 (A Day in the Paradise)』(因みに、邦題は何れもディレクター故・丸茂正樹の苦心の作である)では、決定版を制作すべく日本から渡辺香津美を帯同、NYでデイヴィッド・サンボーン(as)とウィル・リー(bg)、スティーヴ・ガッド(ds)と合流した。驚いたのは、ウィル・リーがベースギターを左右の肩に十文字にかけてスタジオ入りして来たとき。ポール・ブレイ・トリオの録音で、ポール・モチアンはドラム・セットをタクシーで運んで来たし、一流のミュージシャンは自分の楽器を気軽にローディに運ばせるようなことはしないことを目の当たりにした。自分の楽器は常に自分の目の届くところで自ら管理する、これが鉄則だ。

Robert Will Lee Kenny

スタジオでは神経を尖らせていることが多いので、オフの時間には街を歩くことが多かった。香津美の希望で今田さんらと連れ立って44丁目のギター街に繰り出したことがあったが、香津美がフレットレスのギターを一目見て即買いしたのにはさすがに驚いた。「オールド・アンド・ニュー・ドリームス」のマネージャーから電話があり、今田さんを誘ってオフィスに出かけたら、デューイ・レッドマン(ts)、ドン・チェリー(tp)、エド・ブラックウェル(ds)が顔を揃えていたのには興奮した。今度はECMのディレクターの顔に早変わり。皆から熱心に日本ツアーの実現を迫られたが、結果的には希望を叶えられず悔しい思いをした。その夜は、Lush Lifeに招待され、リアル・ジャズを堪能した。

今では、チャーリー・ヘイデン(b)を含むメンバー全員がすでにこの世にはいないのだ...。

L+C: Old and New Dreams (Don Cherry/Charlie Haden/Dewey Redman/Ed Blackwell)@Lush Life

R: Ed Blackwell/Masaru Imada/Don Cherry

一流のミュージシャンは技術と音楽性に卓越していることは当然だが、人間的にも感じ入るところが多い。そういう人たちとスタジオで間近に接し、生音を耳にすることができるのは制作者のまたとない喜びだ。今田さんとの仕事を通じ多くのいわゆる真の意味でのNYのファースト・コールと呼ばれるミュージシャンと仕事の場を共有することができた。彼らにはライヴでハードコアな演奏を展開するミュージシャンたちとはまた違う厳しさがある。それぞれがそれぞれの場でしのぎを削っているのだ。今田さん自身について言えば、今田さんは長いキャリアを通じてあらゆる場面を経験しているので、どれほど名の知れたミュージシャンと対しても揺るぐことがない。そのミュージシャンが自分が造ろうとする音楽にどれだけ貢献してくれるか、その一点だけを重視するからだ。あくまで音楽的側面からの評価にこだわる。だからこそ、グローヴァー・ワシントンJr.が Blue Noteで見せた知られざる側面、炎のように燃え盛るミュージシャン魂には心底驚いていたようだ。

今田勝さん「ゴールドディスク賞」授与式

前列:LtoR 藤井泰三事業部長ピットイン・オーナー佐藤良武

今田勝/今田夫人

後列:LtoR 早川マネジャー/亀川衛TCP社長/

稲岡邦彌/丸茂正樹(故人)/竹之内浩一

トリオレコードにおける今田勝さんとの仕事は、ジョージ・ムラーツ(b)、ビリー・ハート(ds)とのトリオによるジャズ・アルバム『ソングス・オン・マイ・マインド』(PAP-25034,1982) で終わりを告げた。今田さんの古くからのファンが待ちに待ったとっておきのジャズ・アルバムだった。