ジャズ・ア・ラ・モード #36 カウント・ベイシーとキャプテンズ・ハット

36. Count Basie and his captain’s hat

text and illustration by Yoko Takemura 竹村洋子

photos: Used by permission of the University of Missouri-Kansas City Libraries, Dr. Kenneth J. LaBudde Department of Special Collections. Library of Congress-William P. Gottlieb Collection, Kansas City … all that Jazz, Pinterest より引用

カウント・ベイシーのファッションについては#4.スタイリッシュなバンドリーダー達で一度触れ、『ベイシーのキャプテン・ハットがトレードマークになっている』とも書いた。ベイシー・ファンの私にとってもちょっと面白いキャプテン・ハットに纏わる話を見つけた。日本には熱烈なベイシー・ファンが数多いので、読者の中にはご存知の方も多いかもしれない。

カウント・ベイシー(William James Basie, 1904年8月21日~1984年4月26日)はニュージャージー州レッドバンク出身。デューク・エリントンと並ぶスイング・ジャズ・ビッグバンドのリーダー、ピアニスト、コンポーザー。当時の多くのミュージシャン達と同様、音楽好きな両親の元に生まれた。正式な音楽教育は受けておらず、母親からピアノのレッスンを受ける。最初はドラマーになりたかったようだが、15歳の時にピアノに転向した。

1923年頃からプロとしての演奏活動を始めた当初は、地元レッドバンクでオルガンやピアノのソロ演奏をしていたが、その後ニューヨークのハーレムに行き、ウィリー“ザ・ライオン”スミス、ピート・ジョンソン、ファッツ・ウォーラーなど多くのミュージシャン等と出会い、ベイシーはツアーでカンザス・シティやニューオーリンズ、シカゴなどを廻るようになる。

1928年ベイシーはカンザス・シティでウォルター・ペイジ率いるバンド、『ザ・ブルー・デヴィルス』に出会ってバンドに参加し、テキサスやオクラホマを廻る。1929年に同じくカンザス・シティのベニー・モーテン・オーケストラに参加。当時のブルー・デヴィルスは非常に元気良くブルージーであり、ベニー・モーテン・オーケストラはより洗練された演奏をするバンドとして評判だった。1935年にベニー・モーテンが亡くなった後、ベイシーはリーダーとなり、9人編成の自身のバンド『バロンズ・オブ・リズム』を結成する。メンバーにはウォルター・ペイジ、フレディー・グリーン、ジョー・ジョーンズ、レスター・ヤング、ジミー・ラッシングなどのスター・プレイヤー達もいた。この頃から“カウント(Count:伯爵)”の愛称で知られるようになる。同じ頃、カンザス・シティではジェイ・マクシャンが活躍していた。

1936年にベイシーはシカゴを経て、ニューヨークへ活動の拠点を移し、正式に『カウント・ベイシー・オーケストラ』を結成する。その演奏は一躍ベイシーバンドを国際的にも有名にし、『カウント』はますます有名になって行った。ニューヨークからラジオ放送でカンザス・シティ時代の演奏を聴いていたプロデューサーのジョン・ハモンドから声がかかり、レコーディング。レスター・ヤング、ハーシャル・エヴァンス、バック・クレイトンなどのメンバーと共に『オールド・ベイシー』黄金時代を築いた。

第2次世界大戦後、バンド経営も厳しくなりバンドは解散。その後ジャス・コンボでの活動を余儀なくされるが、1950年代に入り、かつてのバンド・メンバーだったミュージシャン達と再びオーケストラを結成し、『ニュー・ベイシー』時代を築いていく。以後1984年に逝去するまで、長きに亘りリーダーとしてバンドを率いていた。

ベイシーは非常にスタイリッシュな人だった。

だが、1928年にベイシーがブルー・デヴィルスに入った頃、バンドのユニフォームはスタイリッシュなものだった。当時、カンザス・シティで活動するバンドは皆スタイリッシュだった。後にブルー・デヴィルスのメンバーはオックスフォード・グレイ(ちょっと黒ずんだグレイ)と何着かのストライプ・スーツといった、きちんと仕立てられた見た目にも格好良いユニフォームを着るようになった。

ミュージシャン達は、プロっぽく見えるように、常にパリッとプレスされクリーンで磨き上げられたスタイルである事が求められた。当時のベニー・モーテン・オーケストラの集合写真にもその様子がうかがえる。因みに、黒人がファッションの表舞台に登場するのは1920年代で、それはショウ・ビジネスの世界から始まった。

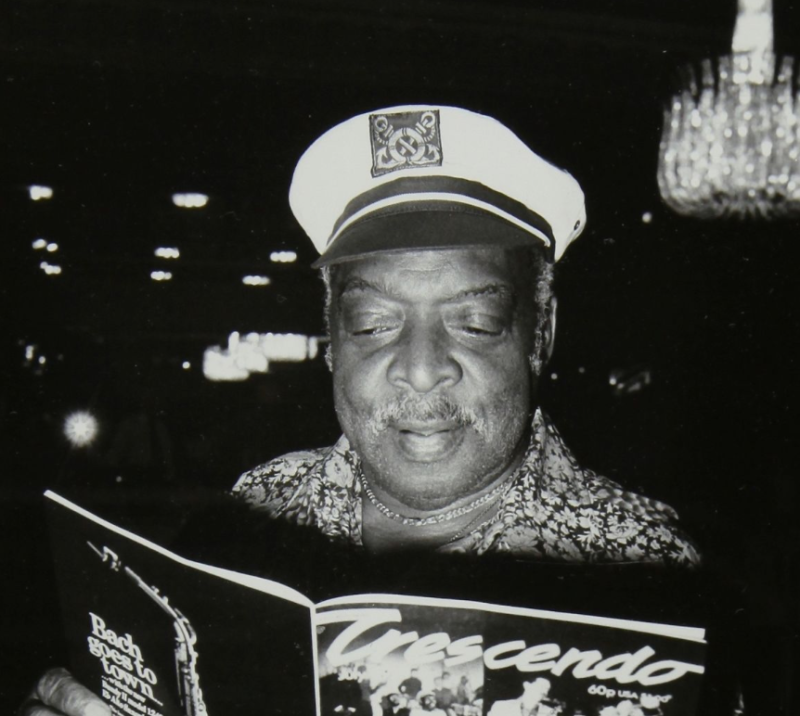

ベイシーはキャプテン・ハットをよく被っていた。正式には『キャプテンズ・ハット(captain’s hat)』もしくは『ヨット・ハット (yacht hat)』と呼ばれる。ベイシー自身は『ヨット・ハット』と呼んでいた。

ヨットは主としてレジャー用の船艇のことで、小型クルーザーや1~2人乗りのものがある。大型船でも小型船でも船には必ず船長がいて、絶対的な権力を持つ。ベイシー自身も小型のクルーザーに乗っていた。ベイシーのキャプテンズ・ハットはそんな船長の被っていた帽子だ。若い頃はソフト帽やハンチングをよく被っていた。ソフト帽は1800年代の終わり頃から1940年代くらいまでは紳士の身だしなみの一つのようにポピュラーだったが、1960年代から、だんだん下火になっていった。そして、ベイシーも何時の頃かキャプテンズ・ハットを被るようになった。

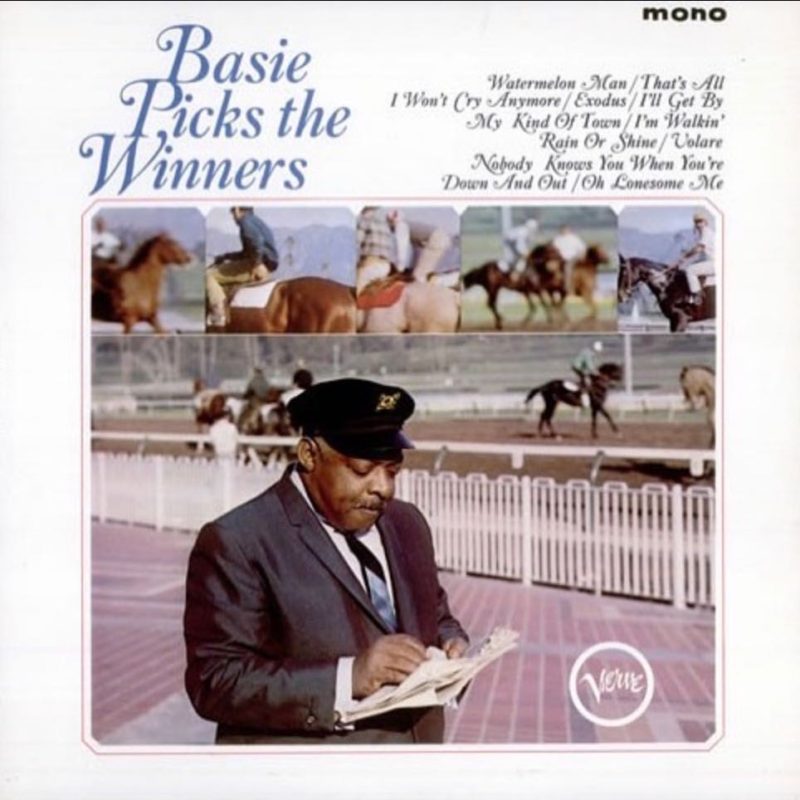

そもそも、何時頃から何故ベイシーがキャプテンズ・ハットを被り始めたのか気になり、調べ始めた。アルバム・カバーにもキャプテンズ・ハット姿は1960年代初期から見られる。フランク・シナトラとの『Sinatra Basie (1962)』、『Basie Picks the Winners (1965)』、『Jam, Montreux (1977)』など何枚もあるが、特に1960年代から1970年代のものに多い。

1984年に亡くなるまで愛用しており、カジュアル、フォーマル何れのスタイルにもこの帽子は大活躍していた。ステージにも被って上がり、演奏中は邪魔だったのか、ピアノの上に置いていた事もあった。その表情は常に穏やかで笑みを絶やさず、トレードマークになっていたのが良くわかる。

ベイシーの息子であるアーロン・ウッドワード(lll世)氏や、現在たった3名になってしまったベイシー存命中のベイシー・バンド出身者に聞いたら何か解るかな?と思い、直接全員に問い合わせてみた。全員に「どうして被り始めたかなんて、そんなこと考えたこともないし全然知らない!」と言われてしまった。

ウッドワード氏は「あまりはっきりは覚えてないけど・・・。」と言いながらいくつかの情報を提供してくれた。

ウッドワード氏の話では、ベイシーはお気に入りだった有名なハリウッド俳優が被っていたのを見て気に入り、それから同じものを買い求めて身に付けるようになった。という事だった。

が、色々調べてみたら俳優ではなく、ジャズ・シンガーのレナ・ホーンの夫である音楽家のレニー・ヘイトンが被っていたのを真似をしたという事が判った。

レニー・ヘイトン(Leonard George “Lennie” Hayton:1908年2月13日~1971年4月24日)はニューヨーク生まれのジャズ・ミュージシャン、コンポーザー&アレンジャー、音楽ディレクター。

1920年代後半からフランキー・トランバウワー、ビックス・バイダーベックらの楽団、レッド・ニコルスらと活躍。1930年代初めはアレンジャー兼バンド・リーダーとしてビング・クロスビーのラジオ・ショーに参加。1940~’53年までスタジオで音楽監督。1947年ジャズ・シンガーで女優のレナ・ホーンと結婚し、死去するまでレナ・ホーンの音楽監督を務めた。代表作「ストーミー・ウェザー/レナ・ホーン」等。

ヘイトンの、その斜めに被ったキャプテンズ・ハット姿は素晴らしく美しく粋であり、彼のトレードマークだった。

ベイシーは、クインシー・ジョーンズが初めてベイシー・バンドの為にアレンジしたアルバム『Basie One More Time』(1959)』の中にある、美しいスロー・バラード<フォー・レナ・アンド・レニー:For Lena and Lennie(1958年12月録音)>について「レニーとレナは、私の素晴らしい友人達だった。私がここ数年来被っているあのヨット・ハットはレニーが被っていたのを見て気に入ったからだ。彼のヨット・ハットの被り方とその姿が好きで、自分も持っていなきゃ、と思った。そして今では私のトレードマークの一つの様になっている。」と1964年に回想している。実際に被り始めたのは1950年代後半だった、とウッドワード氏は言っていた。

ベイシーのキャプテンズ・ハットの幾つかは『ベンフォード・ヨット・ハット』というメーカーの物と思われる。このメーカーは100年もの歴史を持ち、『Made in America』を誇るキャプテンズ・ハットやヨット関連の帽子を作り続けている。現在でも一つ$250程で、高級品の部類に入る。『ベンフォード・ヨット・ハット』のクラシックな帽子は世界中の船乗りや様々な人達に愛され、クラーク・ゲーブル始め、ハンフリー・ボガート、エルヴィス・プレスリー、ヒュー・ヘフナー、フランク・シナトラや多くのセレブリティ達も被っていた。

デザインはいたってシンプル。伝統的な錨と浮き輪のエンブレムはハンドメイド。1846年からほぼ同じデザイン・モデルを作り続けている。現在は1900年代初めにクラーク・ゲーブルが着用していた写真の物をモデルに作っている。

話はそれるが、ベイシーは1940年代の第2次大戦中、ハリウッドでラジオ・ショウに出演する機会があった。軍用の短波放送で、ベティ・デイヴィスやダイナ・ショアなど多くのトップスター達が出演していた。その中にクラーク・ゲーブルもいた。

ベイシーは後に「He became a my man.」と言うほどクラーク・ゲーブルの大ファンで、このラジオ・ショウに出演した時、クラーク・ゲーブルに直接会いに行かずにはおれなかった。楽屋を恐る恐るノックしたらドアが開き、そこに台本か何かを読んでいるクラーク・ゲーブルがいた。ただ挨拶をしに行こうと思っただけだった様だが、自分が誰か名乗り「お会いできて嬉しいです。もし差し支えなかったら、挨拶をしたいのですが。」と言ったところ、クラーク・ゲーブルに「勿論貴方が誰だか知っていますよ。貴方の事は全部知っていますよ、カウント!」と言った。「自然でオープンなクラーク・ゲーブルに感動し、クラーク・ゲーブルと少し話をし、誰かが一緒に写真を撮ってくれた事は絶対忘れない。」と後にベイシーは言っている。子供の様なベイシーの姿が思い浮かぶ。なんとも微笑ましい話だ。ベイシーはちょっと年上のクラーク・ゲーブルのキャプテンズ・ハットの事も当然知っていただろう。

ベイシーはキャプテンズ・ハットを5つは持っていた。そのうちの3つを頻繁に身につけていた、とウッドワード氏は語っていた。ベイシーのハットはフロントについているロープが帽子と同じネイビー・ブルーの物、もう一つはゴールドのロープ。錨のマークのエンブレムが帽子につけてあるものと、刺繍が直接縫いこまれているもの、そして白いキャプテンズ・ハットもいくつか持っていた。

カウント・ベイシー・オーケストラのドラマーだったブッチ・マイルス(1975~1979,1997~2007在籍)によると、ヨーロッパ遠征中、町中で帽子屋の前を通りかかると、ウィンドウ越しに店の中を覗いたり入ったりし、キャプテンズ・ハットを見つけると、被ったり脱いでみたりしていたベイシーの姿をよく見かけたそうだ。

現在、ベイシーのキャプテンズ・ハットは、判るところでは3ヶ所に保存されている。

ニュージャージー州、 ニューアークのラトガース・インスティチュート・オブ・ジャズ・スタディーズ (Rutgars Institution of Jazz Studies)の『ベイシー・コレクション』の中に2つある。ベイシーは膨大な遺産の多くを障害をもつ長女、ダイアンに相続させた。彼女はそれをラトガース大学に譲った。コレクションは現在同大学によって管理されており、時々地方のミュージアムに貸し出されたりしている。

もう一つはワシントンDCにあるナショナル・ミュージアム・オブ・アフリカン・アメリカン・ヒストリー&カルチャー(National Museum of African American History & Culture)にある。1958年、グラミー賞を最初に獲得したアフリカン・アメリカン系のジャズ・ミュージシャンは、ベイシーとエラ・フィッツジェラルドだった。

そして、もう一つはプロとして本格的に活動を始めたカンザス・シティのミズーリ大学、カンザス・シティ校 (UMKC: University of Missouri, Kansas City)のライブラリー内の『ジーン・ライミー・コレクション』の中にある。

いずれも落ち着くべきところに落ち着いたという感があるが、最後のジーン・ライミーが持っていた、というのはとても興味深い。

ジーン・ライミー(Gene Ramey:1913年4月4日~1984 年12月8日)はテキサス州、オースティン生まれのベーシスト。1932年にカンザス・シティに来てウォルター・ペイジからベースを習い、1938年から1943年までジェイ・マクシャン・オーケストラに在籍。1930年代にはカンザス・シティで最も活躍するミュージシャンの一人となっており、チャーリー・パーカーともとても親しかった。その後、ニューヨークへ渡り数多くのミュージシャン達と共演している。1952年にベイシーからお呼びがかかり、1953年まで短期間カウント・ベイシー・オーケストラにレギュラーメンバーとして在籍していた。

ライミーはベイシーの9歳年下になり、ベイシーの弟子のような存在であったと共に、カンザス・シティ時代から生涯に亘り、お互いに刺激し合えるミュージシャン仲間であり、良き友人だった。ドキュメンタリー映画『The Last of Blue Devils(1979)』にも2人が出演している姿を観ることができる。ベイシーとライミーが同じようなソフト帽を被ったツー・ショットも残っている。

そんなライミーにベイシーは、自分の持っていたキャプテンズ・ハットを一つ譲った。

ライミーがキャプテンズ・ハットを被っていたベイシーを見て、「おっ、それクールだな。被らせて欲しいな~!」とせがみ「やなこった!そんなに欲しいんならやるよ!」というような会話があったかもしれない。そんな2人の様子が想像できる。偶然にも2人は1984年と同じ年に亡くなっている。

UMKCの『ジーン・ライミー・コレクション』にあるキャプテンズ・ハットはカンザス・シティ・ジャズの権威である同大学のディレクター、チャック・へディックス氏がライミーの息子さんが所有していた遺品の中からピックアップし、UMKCに寄付してもらったそうだ。

生前、ジーン・ライミーはカンザス・シティ時代の事を「ベイシー・バンドの人気は気取りのないところから生まれた。彼らの後援者は、カンザス・シティのあちこちに大勢いたが、バンドのメンバーはみんなまともな黒人を相手にしていなかった。彼らはポン引きや売春婦と仲良しでよく遊んだ。こうした連中はベイシーと良く遊んだ。こうした連中は大いにベイシーの肩を持った。ベイシーは気さくで道端で寝そべったり、連中と飲み歩いたりした。彼のズボンは継ぎ接ぎだらけだった。そしてバンドの連中もみんな似たり寄ったりだった。」とも言っている。

ベイシーは1930年代から1980年代まで大所帯のバンドを率いていた。その間、数多くのミュージシャン達と交流し大きな影響を与え、慕われ、尊敬されてきた。

『「大切なことはミュージシャンとしてだけでなく、人に好かれるハッピーなメンバーをもつことだと思うよ。こういうことが一緒になって楽しいバンドができるんだ。」(中略)彼はデュークのようにバンドの前に立って指揮をしない。彼はバンドの一員として、バンドに貢献し、激励し、ヒントを与え、そして演奏するメンバーとしてそこにいるのだ。』とスタンリー・ダンスは自己の著、『カウント・ベイシーの世界』の中で語っている。

ベイシーのキャプテンズ・ハットの話を巡りながら、50年もの間バンドリーダーであり続けられたベイシーのチャーミングな人となりが垣間見られた。ジャズ・ミュージシャン『カウント・ベイシー(ベイシー伯爵)』は常に皆に愛されたバンド・メンバーの1人であり、偉大なバンド・リーダー、ボス、チーフ、そしてキャプテンであった。

<For Lena And Lennie>『Basie One More Time』1959年、Verve より

*参考文献

・『カウント・ベイシーの世界』: 上野勉訳 1982 (The World of Count Basie: Stanley Dance 1980)

・The Good Morning Blues , The Autobiography of Count Basie : Albert Murray 1985

・Kansas City … all that Jazz: The Kansas City Jazz Museum 1999

・ 映画 『The Last of Blue Devils』1979