ジャズ・ア・ラ・モード #68 ファン〜ダンス〜ミュージック(扇子と舞踊と音楽)

69. Fan, Dance and Music

text and illustration (Josephine Baker)by Yoko Takemura 竹村洋子

Photos : In Vogue: Georgiana Howell, Pinterest, Getty images, Art Nouveau, Italian Liberty, Belle Epoque, Beaux Arts & Art Decoより引用

新しい年、2024年はカウント・ベイシー生誕120年没後40年にあたる。

カウント・ベイシーの自伝『グッド・モーニング・ブルース:Good Morning Blues, The Autobiography of Count Basie As Told to Albert Murray』を読んでいたら、ベイシーの妻であったキャサリン夫人は、結婚前はキャサリーン・モーガンというショウガールであり、”ファン・ダンサーとして働いていた”という記述があった。1930年代中頃の話だ。「ファン・ダンス」とは如何なるものかという興味を持った。

同時に、ファンは扇子のことであり、私たちが特に疑問を持つ事もなく使用する扇子は、どういう起源でどんな歴史があるのかと、扇子大好きな筆者は調べてみたくなった。”Jazz and Far Beyond”のウェブ・マガジンJazz Tokyo以外のジャズ・サイトで扇子の話はないと確信するが、扇子と音楽は、民謡からジャズまで、舞踊(ダンス)を通して、とても密接な関係がある。今回は、ジャズ・マエストロのカウント・ベイシーの夫人の話から始まって、少し幅広いジャンルで扇子、舞踊、音楽の関係について見てみようと思う。

扇子には長い歴史と多くの国の多種多様なものがあり、本が書けるくらい長い話になるので、今回は、扇子の話から始め、キャサリン・モーガン嬢の『ファン・ダンス』については次号に詳しく紹介することにする。

扇子の起源は非常に古く、古代エジプトと中国を中心とした東洋になる。古代エジプトの壁画には、王座の横で従者が巨大な団扇(うちわ)を持っている姿が見られる。また映画『シーザーとクレオパトラ』(ヴィヴィアン・リー主演、1945年)の中でもクレオパトラが、大きなオーストリッチ(ダチョウ)の羽根でできた扇子(せんす)で自らあおいでいた。現在、フィットネスの領域にまで人気のエジプトで生まれたベリーダンスでも、鳥の羽根でできた扇子を小物として使っていた。ベリー・ダンスはアラブ圏ではイスラム教が普及する7世紀以前に生まれた。ダチョウはアフリカが原産だ。

中国でも紀元前に用いられたという記録がある。『扇』は本来は『扉』のことを言い、そこから『団扇』になった。団扇は中国が起源で隋唐時代(7~9世紀)に日本や高麗(10世紀の朝鮮半島)を始め東アジア各地に広まった。日本では『万葉集』にその記述ある。と、言うように、扇子は文明の生まれたところで発明されたと考えられている。

日本の扇子(せんす)は、中国で生まれた団扇(うちわ)を携帯に便利なように折りたたむ形にしたと言われている。流石、何でも器用に自分たちの生活文化に合う形にしてしまう日本人!と驚くばかりである。それは奈良時代に始まり、平安時代の中頃には現在私たちが持つ扇子の形状になった。

日本の扇子の基本的形状は数十本の細い竹や木でできた骨を一方で束ねて箸の一点(要)で固定し、もう一方で広げ、末広がりに紙を貼ったものが基本。使用する時は広げ、しないときは折りたたみむ。一番シンプルなデザインなのは白い和紙が貼られているもので『白扇』と呼ばれ、主として贈答用に使われる。

現代では和紙だけでなく、布地が貼られたり、羽根やビーズをつけたものなどデザインは多種多様に変化してきた。

また、白檀などの木片をつなぎ合わせただけのものもある。白檀はバニラの香りがすることから、この香りを楽しむことも目的としたものだ。

夏の暑さを凌ぐためのあおぐ扇子から、儀式や茶席での小道具として使われたり用途は広い。平安時代には扇子の紙を貼った部分に和歌(恋文)を書いて贈ったりし、男女間のコミュニケーションの道具としても活躍した。基本的に扇子は身分の差なく日常に冠婚祭での持ち物になった。

室町時代から日本文化が最も成熟したと言われる安土桃山時代は、扇面に日本画を描いたものが登場し、明(中国)に大量に輸出された。江戸時代には庶民にも普及していた。

東洋の扇子がヨーロッパに渡ったのは、日本の江戸時代(16世紀後半)の南蛮貿易が始まりであり、スペイン、ポルトガルが最初だと言われている。その後、ヨーロッパ各地からロシアまで広まり、扇子文化が誕生した。

スペインで扇子が流行したのは暑い土地柄、あおぐ扇子が必須だったという説もあるが、スペインの民族音楽の踊りのフラメンコダンスには欠かせない小道具にもなった。非常に華やかなデザインのものが多い。

17世紀には扇子はヨーロッパでも製造されるようになる。17~18世紀、バロック、ロココ時代には特に貴族階級で好まれて使われた。特にフランスではロココ様式の華やかで優雅なものが貴族の女性たちの間で大流行した。中世ヨーロッパの社交場には必ずダンスがありバロック、古典派やロマン派などの美しい音楽の数々が社交の場をより盛り上げていただろう。

デザインは東洋のものより、はるかに華やかに発展した。骨も鯨、象牙が使われたり、扇面には紙だけでなく、シルク、オーガンジー、ベルベット、孔雀やオーストリッチはじめ鳥の羽根まで。レースやフリル、リボン、白蝶貝、黒蝶貝、真珠、ゴールドなどの多種多様な装飾が用いられた。東洋の物と比べるとさらにカラフルなものになっていった。

貴族が集まるサロンでの社交の場では、欠かせない女性のファッションアイテムの一つで、男女間のコミュニケーションツールとしても使われた。恋人や愛人に秘密の暗号を送るのには欠かせなかった。例えば、扇子を折りたたみ差し出すのは “私の事が好きですか?”という意味であったり、扇子で頬を横になぞるのは “あなたを愛しています”、ゆっくり仰ぐのは“私は既婚”、扇子で手をなぞるのは “あなたのことが嫌い”など様々な暗号があった。サロンで催されるや舞踏会や音楽会では扇子は女性の必需品だった。

19世紀半ば、ウィーン万国博覧会(1950年)に日本が初めて参加し、『ジャポニズム』が話題になり、扇子はさらに注目されるようになる。

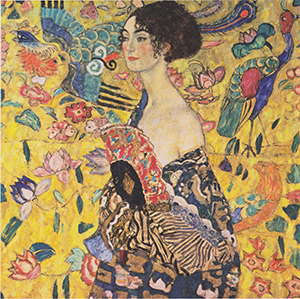

19世紀後半の画家たちも扇子をモチーフやテーマにした絵を多く描いている。クロード・モネの『ラ・ジャポネーズ』(1876)をはじめ、マネや、ウィーンの画家であるグスタフ・クリムトなどの絵に見られる。花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾による、アールヌーボー様式の美術が開花した時期でもある。

19世紀末のウィーンで始まったアート・ムーブメント、ウィーン分離派にもそれが如実に出ている。歴史絵画や伝統芸術からの分離をめざした建築や工芸が推奨され、華やかな都市文化が形成された。画家ではグスタフ・クリムト、エゴン・シーレ、オスカー・ココシュカ。音楽ではリヒャルト・ワーグナー、グスタフ・マーラーらがその中心にいた。この頃、扇子は上流階級の婦人達が、そこで催される音楽会や舞踏会でサイン帳がわりにも使ってていた。扇子の骨1本1本にマーラー、ブラームス、ヨハン・シュトラウス、ユリウス・エプシュタインなどの作曲家や演奏家たちのサインが入ったものを見たことがある。

アルマ・マリア・マーラー(1871~1964)という女性がいた。彼女は1900年に宮廷歌劇場の音楽監督だったグスタフ・マーラーと結婚。2人の中が冷え切り、次に建築家のウォルター・グロピウスに出会い一緒になる。グロピウス死後、画家のオスカー・ココシュカと恋仲になり、最後は詩人で作家のフランツ・ヴェルフェルと結婚した。自らも歌曲を中心に作曲していた、華麗な男性遍歴を持つ『ファム・ファタル(男を破滅させるような魔性をの女)』とも言われ、ウィーンの生きた文化史のような女性だった。

アルマとオスカー・ココシュカ(1886-1982)が愛人関係にあった時、ココシュカは扇子に二人の想い出を描き、アルマに贈っている。『アルマ・マーラーのための扇子』という作品名で6扇創られたと言われている。1910~1913年頃の話である。若き画家が年上の豊かな才能と美貌を持つ女性との想い出を扇子に描く。何というロマンティックでアーティスティックな愛の表現だろう!

同じ頃、アメリカにはパリから広まった『ギャルソンヌ(garçonne)ファッション・スタイル』が渡り流行し始める。それは『アメリカのジャズ・エイジ』と呼ばれた1920年代に頂点に達し、フラッパーと呼ばれる女性たちがジャズをバックにチャールストンを踊り始めた。扇子はここで初めてジャズに会うことになる。こうやって扇子の歴史を見るだけでもジャズが如何に新しく短期間に成熟した音楽かということがわかる。チャールストン自体は激しい踊りなので、扇子を持っては踊らないが、フラッパー達の必需ファッション・アイテムとして人気があった。この頃流行った美術様式がアールデコで欧米のものは芸術品の域に達するものも多い。

アメリカのものはさらに派手なデザインで、エンターテイメント用にも使用されていく。ここで登場するのがオーストリッチでできた巨大な扇を持って踊る『ファン・ダンス』となる。2本以上の体が隠れるほど巨大なセンスを両手に持ち、自分たちの体を隠したり、ちらつかせたりするパフォーマンスで観客を楽しませる。(この話は次回#69)

19~20世紀にかけて欧米の扇子は徐々に実用的なものになっていった。産業革命で大量生産され、一般庶民にも広がっていった。時代や地域によってデザインが様々な物になっていったのも面白い。

多くの国々の扇子を使った舞踊は、祭礼や宗教儀式における舞が起源となっている。また、扇子は人々が世代を超え、人と人とのコミュニケーション・ツールとしても使われてきたとも言える。そして扇子舞踊(ダンス)にはほとんどの場合、音楽がついている。

中国では古くから京劇で、現在では春節などで扇子舞が踊られる。

韓国には『プチェチュム』と呼ばれる扇子舞踊が1950年代に登場し、韓国の伝統音楽をバックにグループで踊る。日本の能と囃子、盆踊りなどもある。現代ではクラシック・バレエやモダン・バレエに扇子を使った舞踊も沢山ある。

日本では1990年代にディスコ『ジュリアナ』でアップテンポなディスコ・ミュージックをバックに女性たちが扇子を持って踊りまくっていた。

最近では、新井風味という扇子ダンスを踊るユニークなパフォーマーがいる。新井は、日本伝統の踊舞と近代のジャズやヒップホップ・ダンスを融合させている。

最後に筆者のちょっとした自慢話で扇子とジャズの話に戻して終わりにしたい。

1989年に、赤坂にあった旧サントリー美術館で『グスタフ・クリムト展』が催された。そこで筆者は先に述べた木で出来た扇子の木片1本1本にマーラー、ブラームス、ヨハン・シュトラウス、ユリウス・エプシュタインなどの有名な作曲家や演奏家たちのサインが入ったものがディスプレイされた実物を見て感激した。“私もいつかこんな粋で素敵なことができたら・・・”と思っていた。そして、そのチャンスは意外と早く訪れた。

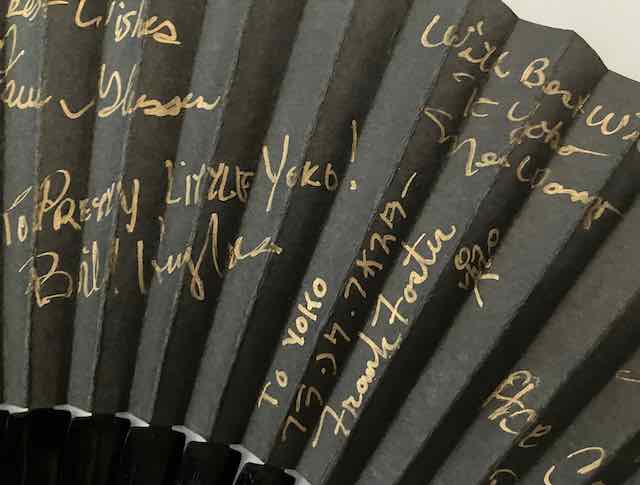

同じ年の1989年9月、フランク・フォスター率いるカウント・ベイシー・オーケストラが来日した。そのコンサートツアーの間に、フランク・フォスター始め、メンバー全員に黒の扇子にゴールドのペンでサインを書いてもらった。当時、筆者が働いていたファッション・マーケティング・オフィスは、世界的ファッションモデルでアーティストでもあった故山口小夜子さんのライセンス服飾雑貨を企画していた。この黒い扇子は、イベントのお土産用に小夜子さんの『黒い扇子が欲しい』という要望で作った物だった。その時はあまりに地味で使う機会もなかったが、カウント・ベイシー・オーケストラのメンバー達が超ゴージャスな世界に一つしかない扇子にしてくれた。現在でも彼らのコンサートの時には使っている。

もう1本は、1998年11月。『カリビアン・ジャズ・クルーズ』に行く事をを決めた時。これはジャズ・ミュージシャンのサイン入り扇子を作るのに絶好の機会だった。超ミーハーの筆者は、“もしかしたら扇子が登場かもしれない!”と、思い大きめの白扇を1本持って行った。

ジャズ・クルーズは読者の方でも参加された方はおられると思うが、1週間で2000人ほどの乗客を収容できる客船で、マイアミから、バハマ、ジャマイカ、名前の知らない島々からメキシコのコズメルあたりまで行きマイアミに戻ってくる。クルーズでは、キャプテン主催のダンスパーティーがある。欧米、特にアメリカはクルーズの乗客は現役を引退した高齢者がほとんどだが、皆ジャズが大好きで驚くほどにダンスが上手い。ドレスコードは男性はブラックタイ。女性はロングドレス。音楽はもちろんジャズバンドが演奏する。昼中は乗客は好き勝手なことをして寛いでいる。ミュージシャン達も船内をフラフラしている。夕方から真夜中までは、ジャズ・ミュージシャン達は様々な場所で演奏をし、乗客はどこの演奏会場にも何時でも自由に出入りできる。ミュージシャンとの距離も当然近い。

出演ミュージシャンだった、ルー・ドナルドソン、ジュニア・マンス、ジャッキー・ウィルソン、アル・グレイ、アルトゥーロ・サンドヴァル、アキラ・タナ、チャーリー・バード、ロニー・スミス、ミルト・ジャクソン、キーター・ベッツにサインをもらった。もうほとんどのミュージシャンが亡くなってしまった。この扇子は大きいので持ち歩けない。時々引き出しからとり出し、クルーズ船内で高齢の女性達が羨望の眼差しで筆者の大きなサイン入りの扇子を見た時の事や、ライブやコンサートの事などを思い出し楽しんでいる。これも筆者の大事な宝になった。

1989年。筆者所蔵。

新しい年に、おめでたい末広がりの扇子の話で始めたが、このコラムも引き続きどうぞよろしくお願い致します。明るいニュースが一つでも多くある年でありますように!

You-tubeリンクは大人気を誇ったアメリカのファン・ダンサー、フェイス・ベーコンの踊り。1942年。

2本目は扇子は持っていないが、アメリカの1920年代チャールストン・ダンス。

3本目は現代日本のARAIFUMI(新井風味)の扇子ダンス、2017年。

フェイス・ベーコンのファンダンス”lady with the Fans” 1942年

1920年代、チャールストン・ダンス

ARAIFUMI(新井風味) | 扇子ダンス(Japanese Fan Dance)

*参考資料

・『Good Morning Blues: The Autobiography of Count Basie, As Told to Albert Murray』:Random House 1984

・『グスタフ・マーラー 愛と苦悩の回想』アルマ・マーラー著、石井宏訳: 中公文庫、1987

・世紀末の美と夢、華麗なるデカダンス:辻邦生、集英社、1986年

・『グスタフ・マーラー』TBS ブリタニカ、1989年

・映画『マーラー 君に捧げるアダージョ』ドイツ・オーストリア2010年

・世界服飾史:美術出版社、1998年