風巻 隆「風を歩く」から Vol.36「メキシコ・モンテレイ1992」

text by Takashi Kazamaki 風巻 隆

1992年 5月 から7月 にかけてヨーロッパからエストニア、ロシアヘとギターのカーレ・ラールとのデュオでツアーするな か、いくつかのフエスティバルに招待された。作曲家やその作品を芸術の頂点として、楽譜を厳格に再現していく西洋の クラシック音楽に対するオルタナティブな音楽として、ヨーロッパのジャズは、演奏家が主体となり、フレキシブルな演奏形態や即興性、演奏の一回性といったものが作り出す再現されない音楽だ。「今」ここ」でしか聴くことができない、どんな 風に始まりどんな風に終わるのかもわからない、その場に居合わせ体感する音楽としてジヤズはそこに息づいていた。

一旦東京へ戻り、8月 16日 には、アメリカの西海岸を経由してメキシヨ北東部の中核都市モンテレイヘと渡る。そこで ボクとカーレは、ミヒヤエル・ホフマンというカーレの友人の紹介で、レジオモンターナ大学の音楽学部が企画した一般公開のサマーコースで、1日 4時間、5日 間のワークショップを行うことになっていた。ピアノやクラシック・ギター、声楽、音楽学、民族音楽学、合唱指揮といった講座に並んで、カーレはエレクトリック・ギター(Jazz)、 ボクはドラム(Jazz)を 担当することになっていて、即興音楽をやっているならJazzで いいかという、どこかいい加減なところが何ともメキシコらしい。

ワークショップの初日。古い洋館といった風の天丼の高い教室に、参加する生徒の人数だけ椅子を置いただけでドラ ムはセットしない。まずは軽くからだを動かし、軽くストレッチ体操をした後、「新体道」という武道の動きを紹介する。「新体道」はトランペットの近藤等則さんに紹介されて学生時代に始め、その頃もときどき稽古に顔を出していた。さらに二 人一組になってもらい、一人が腰をおろし、もう一人がその後ろから肩を叩く。「肩叩き」という習慣はメキシコにはないよ うでみんなびつくりしていたけれど、「叩く」ということの基本は相手を気持ちよくさせることだという考えがボクにあった。

打楽器のことを英語でpercussion(パカッション)というけれど、percussというのは医者が指でトントンからだを叩く「打診」のことだ。叩くことからおこるフィードバックを感じることが叩くこと本来の意味だとすると、「肩叩き」はとてもいい練習になる。気持ちいい、強すぎて痛いよ…、いろんな声が上がる中で、こぶしを軽く握ることや、相手の状態や反応を感じることの大切さを伝える。腕やこぶしの力が抜け、リズミカルに叩くことができるようになると相手の反応も変わってくる。軽くにぎり、力を抜くことはスティックを使ってドラムを叩くときにも、とても大切になってくる、ある意味で基本中の基本だ。

参加者は7名、その大半は現役の学生の若い男の子だったけれど、一人おそらく一般参加の40代の中年男性、そして普段はここで教師をしているという30代の男性もアシスタントも兼ねて参加してくれていた。メキシコでの慣習なのだろう、教師のエミリオはミロ、中年のアルフォンソゼルメーニョさんはメーニョと呼ばれていて、頑張り屋のマファ、長髪長身のレオ、動きがちょっと硬いチャノ、カーリーヘアのロール、童顔で華奢なレイモンドが、ボクの「風変わり」なワークショップに来てくれた。ボクの簡単な英語は彼らにも伝わるものだったので、ワークショップは和気あいあいと進んで行った。

その頃、ボクはメキシコ製のブリキの浅いバケツをセットに組み込んでいて、それを使って何かできないかと考え、そのバケツに水を少し入れ、角度を変えて動かしながらマレットで叩くことを一人ずつやってみた。ちょっとした動きで音が変わるので、予測できない音に集中するという練習になる。やったこともないことに皆とまどいながら、うまくできたときには拍手がわきおこる。また、マラカスを使って、マラカスを大きく動かしながら音を出さないというパフォーマンスを一人ずつやってみる。楽器を使って音を出さないというのは意外と難しいけれど、微細な音に集中するという練習になっていく。

タイコを手で叩くということはさまざまな音色を一つのタイコから生み出す有効な方法だ。ワークショップではハンドドラムとして、叩く場所、叩き方によって音が違ってくるのを確かめるため、ミュートやフィンガリングのテクニックを伝え、さらにはスティックを使って音をコントロールする方法も教える。①右手のスティックでタムタムを叩き、②左手のスティックの先で鼓面を押さえ、③左手のスティックで押さえたまま右手のスティックで叩くという、音をコントロールする三拍子を練習する。「心臓のビート」とも言われる基本のリズムなのだけれど、音にそれぞれの個性が見えてくるようでとても面白い。

「パラディドル」というマーチングドラムに由来する左右のスティックワークのヴァリエーションの練習法(ルーディメンツ)があるのだけれど、それをもとにして拍手と足踏みでさまざまなヴァリエーションを作り、それをボクと生徒たちでコール&レスポンスで続けていく。タンタタンタタンとか、ンタタンタンタンといったフレーズをボクが提示すると、皆がそれをまねていく。からだ全体でリズムを感じながら、どんどん変わっていくリズムパターンを次々と提示していき、皆がだんだんのってくると、練習が音楽に様変わりしてきて、一つの音楽を共に作っている一体感が心地よくクラスに広がっていった。

最終日には、この5日間のワークショップでは初めてとなるドラムを教室にセットする。音を変化させる基本の三拍子を応用した変則的なジャズの4ビートと、これまた変則的なロックの8ビートに挑戦してもらう。からだ全体の柔らかい動きで叩くこと、音を感じ、音の響きを注意深く聴き、音楽をからだで感じながら叩くこと…、最終日、学校の入り口の階段で、5日間つきあってくれた生徒たちと記念撮影をした。背景にメキシコとドイツの国旗を掲げながら、日本の国旗がないからと代わりにアメリカの国旗を掲げて「どうもすみません日本の国旗が無かったので…」と悪びれないのがメキシコらしい。

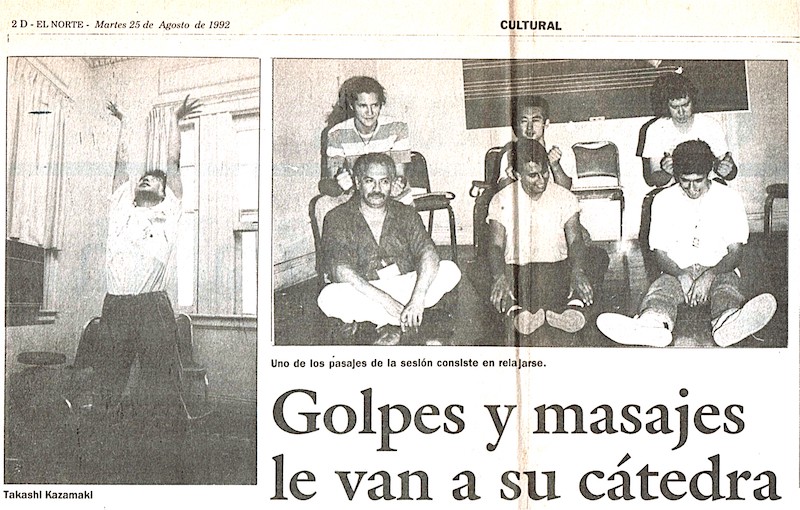

朝9時から午後1時まで4時間、少しの休憩のほかはからだを動かし音を出し、ドラムの音をスティックでコントロールするなど、おそらくやったこともないことに挑戦してもらい、それぞれの参加者の個性を見極めながら、音を出すことを楽しんでいく。メキシコに住む彼らにとって、一番の興味はアメリカのポップ・ミュージックなのだろう。楽器屋さんのドラムのコーナーへ行けば、アメリカのメーカーのドラムが数多く並んでいるけれど、よく見ると、ドラムヘッドの中にやぎの革のヘッドが売っている。翌週、地元の新聞「EL NORTE」は、肩叩きをしている写真を載せ、ワークショップを紹介してくれた。

ワークショップが終わるとカーレと落ち合い、学校の近くの「RICO」という店へ行き、ボヘミアというビールを飲みながらビュッフェ形式の食事をするのが常だった。下町に行けばもっと安く、もっとスパイシーな料理が食べられたのかもしれないけれど、言葉の通じない国にいて、おいしそうなものを好きに選べる店はありがたかったし、普段慣れないことをして、ボクらはヘトヘトに疲れていた。ただ、それで一日が終わるわけではなく、17日にはモンタレー文化センターで、20日は「MESON DEL GALLO」というライブスペースで、22日は郊外のサン・ペドロ博物館の中庭で、デュオのライブを行う。

ライブがあった日はもちろん、オフの日も山へ行って馬に乗ったり、夜のライブスポットへ出掛けたりしながら、いつもできない約束をしたり、オレにまかせろと大口をたたく音楽講師のアミーゴ達とワインやテキーラを飲んで、夏の夜を楽しんだ。おそらく英語が話せるということと、ボクがホームステイをしている先の家族ということもあって、美術家のモニカと学生のマルセラ姉妹がいつもそばにいてくれた。夜はいつも飲み歩いていたので、家で食事をするのはおもに朝だったけれど、自身もサマーコースに通っていた奥さんが、マチャカド・コン・ウエボというメキシコ風オムレツなど作ってくれた。

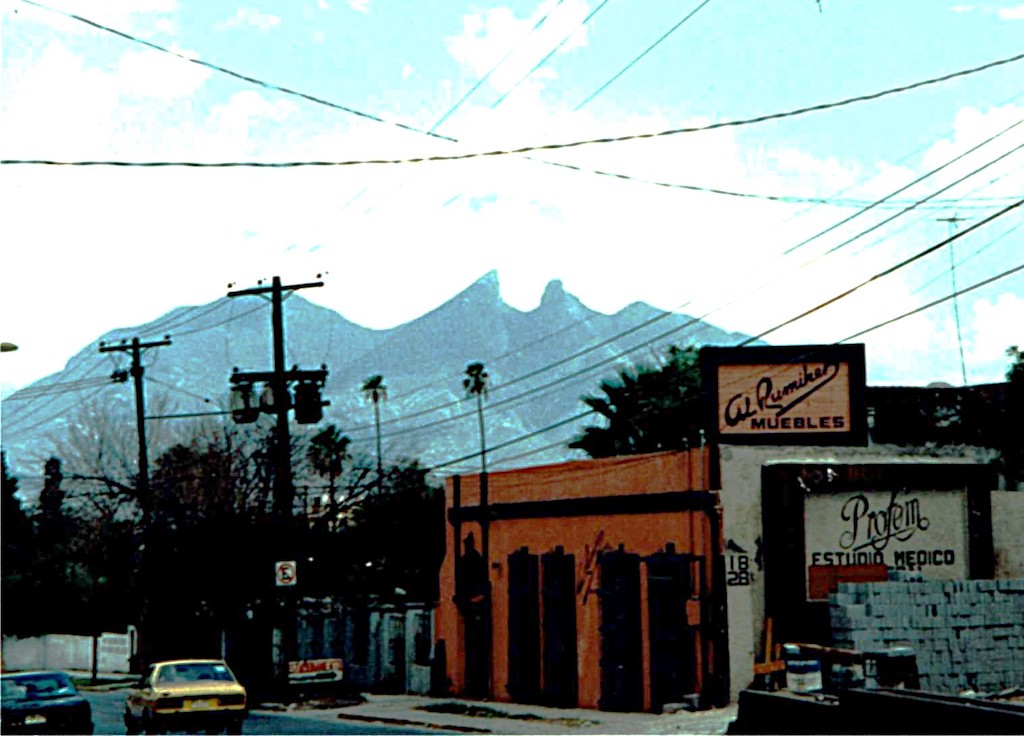

M字形をした頂が特徴的な東マドレ山脈の麓にあるモンテレイは、下町には庶民が住み、高台には富裕層が住んでいるのだけれど、ボクがホームステイしていたフローレスさんの家も緑の多い高台にあって、ゲストルームに専用のシャワーも付いている旅行者には願ってもない環境だった。暑い夜はテラスに出てそこで食事もできる。アボガド、トマト、生ハム、チーズのサンドイッチ、そこにハラペーニョという青唐辛子のピクルスがメキシコらしいスパイシーな風味を添えてくれる。とうもろこしの皮で雑穀を包むタマレスというこの地域の伝統食も振舞ってくれ楽しい時間を過ごすことができた。

モンテレイで、ボクらの演奏は「Dúo Internacional de Jazz」という風に紹介されていた。ここでいうジャズは、「風変わりな」くらいの意味で考えればいいのだろう。ともかく、国境を越えてともに活動を続けているボクらを積極的に紹介してくれ、古い洋館を使った「文化センター」の大広間でのライブは、子供達から年配の方々まで、200人を超す満員の聴衆が集まってくれた。演奏が始まるとヤンヤの喝采、とにかく陽気な彼らは一曲ごとに割れんばかりの拍手と、ブラボーという喚声や口笛で答えてくれた。暑い8月のしかも月曜日の夜に、入場無料とはいえものすごい熱気のコンサートだった。

連なる山の中央がM字形になっている岩山の麓へ連れて行ってもらい、大きなサボテンがところどころに生える荒野の中の一本道を、馬に乗って風を切って散歩したときのこと、それまでパカパカとゆっくり綱を引かれて歩いていた馬が、急にパッカパッカと速足で走り出したことがある。あわててガイドが馬をおさめて、また歩き出したのだけれど、馬が走った時の空中に浮遊するような感覚というのは特別で、今まで味わったことのない身体感覚だった。空を飛ぶというのはおそらくこんな感じなのだろう、一週間にわたるモンテレイでの滞在の中でもその身体感覚は忘れられないものになった。

風巻 隆, パーカッション, カーレ・ラール, モンテレイ