風巻 隆「風を歩く」から vol.43 『ENSEMBLE UNCONTROLLED』

text by Takashi Kazamaki 風巻 隆

長い昭和が終わった1989年の秋、ボクはミュンヘンからギタリストのカーレ・ラールを招聘してツアーを行った。関西では旧知の大阪・谷九にあった「伽奈泥庵」と、難波の「ベアーズ」でライブを行うことになり、「伽奈泥庵」ではカーレとのデュオと二胡の向井千惠さんとのトリオで演奏した。「ベアーズ」では地元の若い即興演奏家たちの企画で、「国際即興音楽祭」と銘打って一部がボクとカーレ・ラールのデュオ、二部はチューリッヒのサクソフォニスト、クリストフ・ガリオと京都に住む美術家/パフォーマーのヨシダ・ミノルさんをゲストに迎え、地元のミュージシャン達が集団即興を行う予定だった。

簡単なリハの後、 腹ごしらえに何か食べに行こうかとカーレと話をしていると、クリストフから一緒に行ってもいいかと言われ三人で近くの寿司屋へ行く。カウンターで美味しい寿司を食べながら、クリストフは何が起こるかわからない集団即興はやりたくないので一部でボクらと一緒に演奏したいと言い出し、主催者がいいと言えば、ボクらは大歓迎だよと伝える。クリストフのツアーをオーガナイズしていたニューヨーク帰りのキク・ワダさんはじめ、二部の出演者たちも快く送り出してくれたので、そこでボクらの初めての共演が実現した。水を得た魚のように、彼はサックスを自在に吹いていった。

1957年の5月生まれという、ボクと誕生月が一緒のクリストフは、スティーブ・レイシーの影響を色濃く感じさせる即興演奏家だ。ソプラノでは短いコンポジションを軸に知的な演奏を繰り広げ、アルトでは感情を前面に押し出したようなジャズのイディオムに乗っかったエモーシャルな演奏を展開していく。サックス奏者特有の演奏から抜けたり、また入ったりといったメリハリの付け方もセンスが抜群で、音楽をよく知っているなと感心する。この頃は、数カ所でライブが出来ればスイス政府から渡航費などの援助がもらえるという時代で、自らのPERCASOレーベルから自作のCDを発表していた。

翌年、90年の秋にはミュンヘンで行われた「FREE LITTLE BIG BAND」というセッションにクリストフも参加してくれ、ミュンヘンフィルの団員でトロンボーンのアビー・コーナント、シュトゥットガルトのベーシスト、アレクサンダー・フランゲンハイム、そしてボクとカーレ・ラールの5人で尺の長い即興演奏を2セット、休憩を挟んで行った。そこでもクリストフはトロンボーンと並んだフロントラインでボクらの演奏を牽引してくれた。カーレとのヨーロッパツアーでは、いつもチューリッヒやベルンで、クリストフの企画でライブを行っていた。会場のアーティストランセンターには熱心な聴衆が多く集まってくれた。

92年の2月、クリストフは2度目の来日を果たす。盛岡では旧友の金野さんや多くの知人が、神戸の「ビッグアップル」ではアフターディナーのHacoさんなども来てくれ、イタリア系で賑やかなことが大好きのクリストフはとても喜んでくれた。その年の夏、カーレとのヨーロッパツアーではエストニアのタリンへ行き、エストニアの即興バンド「Tunnetususuksus / Perception Unit」のメンバーのマルト・ソーらと、ニューヨーク発の今風の音楽が流れる旧市街のロックバーで顔を合わせた。モツの煮込みでウォッカとコーラを飲みながら、いかにも苦労人といった風情のマルトと談笑しゆっくり過ごす。

その数日後、エストニア南西部、海沿いのリゾート地パルヌで行われるフェスティバル「FiEsta International」に行くと、マルト達のバンド「Tunnetususuksus / Perception Unit」が野外の特設ステージで演奏するのを見ることができた。即興演奏というと個的な表現のぶつかり合いといったイメージが強いなか、彼らはグループミュージックとして即興演奏を展開していて、なかでもギターのマルトと、トロンボーンのエドアルド・アクリンが、絶妙なアンサンブルを作り上げていた。彼らは翌日、昼過ぎのような白夜の午後11時からのボクとカーレのコンサートも観に来てくれ、演奏を気に入ってくれた。

1995年、公的な助成金を申請し、東京で「FREE WORLD BIG BAND」という即興音楽のオーケストラを企画したボクは、チューリッヒからクリストフ・ガリオを、タリンからマルト・ソーとエドアルド・アクリンを招聘した上で、カーレ・ラールとこれまで続けてきたデュオを基軸にニューヨークの新しい音楽シーンとリンクしていくという活動を、コンピュータ・ネットワークを使ったオーケストラという形で集大成することができた。その目新しさということもあったのだろう、「サウンド & レコーディング マガジン」をはじめ、「ジャズライフ」「デジタルボーイ」といった雑誌や新聞でも記事として取り上げられた。

そうしたものは、パソコンを即興演奏に使うというキャッチーな話題性があったからだということはわかっていたし、カーレとのデュオというこれまでの、89年のカーレの日本招聘から始まった音楽活動の基軸といったものをそろそろ変えていきたいという気持ちもボクにはあった。95年11月19日のFWBBでの「東京ドイツ文化会館ホール」でのオーケストラ公演、22日江古田「BUDDY」でのアンサンブル公演を終えた23日、大磯の「すとれんじふるうつ」で、カーレ・ラール、クリストフ・ガリオ、マルト・ソー、エドアルド・アクリンとボクの5人で、午後から夜にかけてレコーディングセッションを行った。

長らく小田急線の「鶴巻温泉」駅の近くで小さなジャズスペースを営んでいた「すとれんじふるうつ」は、その頃、大磯へと移転し、仲間達と共同で1階が無農薬野菜を販売する「ぐりんぴーす」、2階がジャズの「すとれんじふるうつ」で、2階から吹き抜けになっている3階がギャラリーにもなる、そんな生活と文化を結びつける有機的なスペースに進化していた。天井が高くアコースティックな音がキレイに広がるスペースで、エンジニアの川崎克己さんに録音をお願いして、この時は5人一緒だけではなく、いくつか組み合わせを変えながら、次々と即興で自分達の音楽を少しずつ形作っていった。

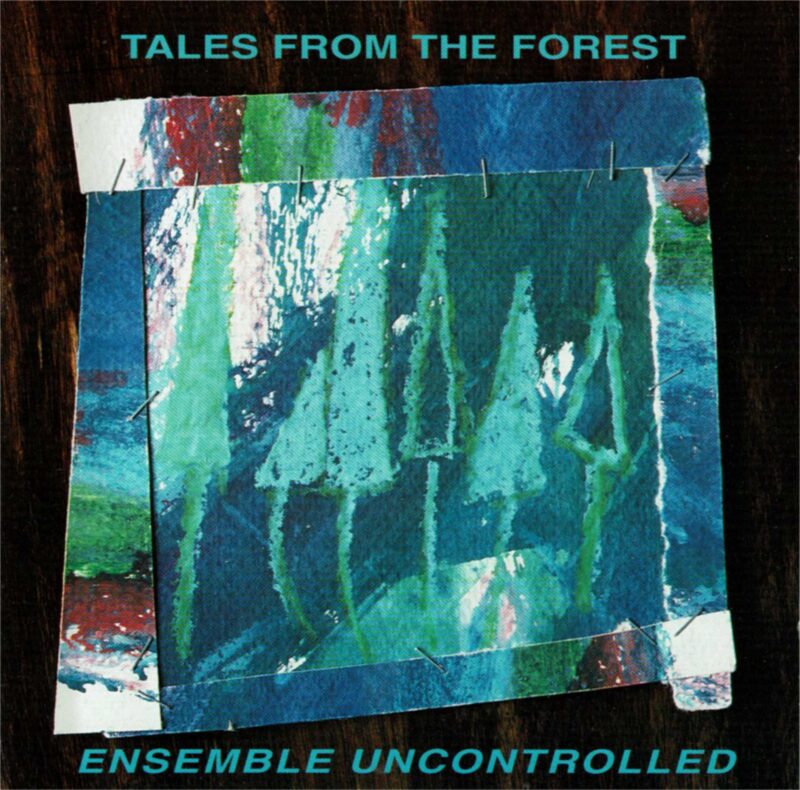

このときの演奏は、翌年イギリスのLEOレコードから「TALES FROM THE FOREST」(LEO LAB CD024)というCDとなってリリースされた。そのとき、グループ名をどうしようかいろいろ悩んだのだけれど、誰が統率するのでもないアンサンブルという意味を込めてENSEMBLE UNCONTROLLEDというものにした。それは、初めてパルヌで「Tunnetususuksus / Perception Unit」を耳にしたときに感じた、あの「誰がリーダーなのかわからないけど有機的に結合している」という不思議な感覚を何とか言葉にしたいと思ってボクが付けたのだけれど、それがちゃんと伝わっているかというともどかしい。

このCDのリリースもあって、ボクらは97年4月、エストニア・タリンで行われる「JAZZKAAR97」というフェスティバルに招待された。ただ、旅費は自分持ちでとのことで、フェスティバルのスポンサーにもなっているフィンランド航空に航空券のディスカウントをお願いした。これまでもカーレやクリストフやマルト達を日本に呼ぶときには、ドイツのルフトハンザ航空にかけあって割安に招聘できたのだけれど、フィンランド航空の日本人スタッフにお願いしてもダメだったので、思い切ってフィンランド人のトップに直接話を持ち掛けると、ヘルシンキ往復の値段でタリンとベルリンに行けることになった。

ヘルシンキを飛び立ったプロペラ機は低空飛行でバルト海を越え、40分程でタリンに着く。田舎の無人駅のような殺風景な空港のソファに座っていたカーレとマルトと再会する。町一番のホテルの19階の部屋に楽器と荷物を置くと、中世の町並みがそのまま残っている旧市街に3人で歩いて繰り出した。13世紀に作られた石造りの城塞の中は、迷路のような石畳の道と歴史的な建物がそのまま残っていて、教会の尖塔がいくつも小高い丘にそびえている。暖炉のあるキャフェの狭い入り口から階段を降り、上着を脱いで何はともあれ黒ビールで再会を祝う。「デルビゼックス(乾杯)!」。

翌日、チューリッヒからクリストフも合流してメンバーがそろう。フェスティバルの会場は旧市街近くの新しいアートセンターで石造りの建物だ。革ジャンやコートを壁に付けられたハンガーに掛けて聴衆も席についていく。カーレの繊細なギターとサンプラーの引用、マルトの大胆なギターワーク、クリストフの抽象性へのこだわりと、エドアルドの自在さ、そしてボクの変化やズレを伴ったリズムが重なり合ってアンサンブルを形作っていく。フェスティバルの熱気もあるのだろう、聴衆の反応もすこぶるいい。1時間程の演奏に暖かいアンコールをもらい、久しぶりに充実した時間を過ごすことができた。

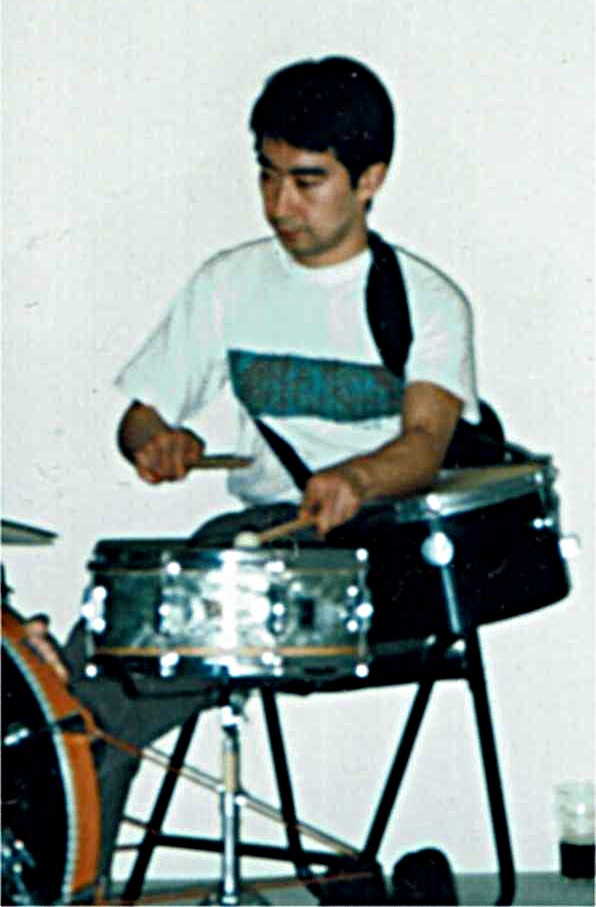

翌日は地元のラジオ局エースティラジオのスタジオを借りてレコーディング。5年前はカーレとのデュオだったけれど、今度はアンサンブルでの録音。サウンドチェックに時間をかけてタイコの音をナチュラルなものにしていく。このときの音源と、96年大阪・ミノヤホールでのポール・ハスキンを加えた音源とを合わせて、ボクらは2001年、イギリスのSLAMレコードから、2枚目のCD『LINKS』(SLAMCD507)をリリースする。この2枚のアルバムで明らかに違うのはドラミングの確かさだ。96年のミノヤホールでの覚醒/天啓があって、それまで「何かをしない」ことをしていることに気づいたボクは、このCDで絶妙なドラミングを披露している。もちろんそれは、タリンという町や、仲間達が後押ししてくれたことは間違いないことだし、ボクらは、前衛や実験といったことも若臭く思えるほど、共に音楽の自動律に身を委ねるような自分達の音楽を成熟したものに育ててきた。そしてまたボクらは、薄明りの中、夜更けのタリン旧市街に繰り出していくのだった。