風巻 隆 風を歩くから Vol.16 LP『143 Ludlow St. N.Y.C』~サム・ベネット

text by Takashi Kazamaki 風巻 隆

ニューヨーク・ダウンタウンの 9thストリートは、お店もほとんどない静かな住宅街だ。そこに「A-MICA」という、ベースメントと呼ばれる地下室を使った小さなスペースがあって、毎週日曜日に IMPROVISORS NETWORK というシリーズのコンサートが自主的に企画されていた。84年にはギターのクリス・コクランが、87年にはコントラベース・クラリネットのポール・ハスキンが世話人になって、出演者の調整や、入場料の徴収に関わっていた。他の団体の所有するスペースを借りているとはいえ、即興演奏家のコミュニティがここには確かにあり、若く熱心なミュージシャンが多くここに集まっていた。

87年に再度ニューヨークへ行くことになり、ボクは、その前年に「すとれんじふるうつ」で会ったサム・ベネットやケイティ・オルーニーと連絡をとって住むところを探してもらったりしていた。二人とも同世代のドラマーとあって、気軽に相談できるのがうれしい。4月末にニューヨークへ行くことを伝えると、早速サムは「A-MICA」でのデュオをセッティングしてくれた。5月末の日曜日、「A-MICA」はいつもと違った雰囲気に包まれている。サマータイムでまだ明るい午後8時、いつもは常連のミュージシャンが10人程集まるコンサートなのに、その日は、予想外に多くの聴衆が会場に詰めかけていた。

その週の VILLAGE VOICE 紙のコンサート紹介に掲載されたこともあり、床や階段にもビッシリと人が詰まって、入れない人達もいたようだ。サム・ベネットとボクの初めてのデュオは、そんな思いもかけない展開で、否が応でも気分が盛り上がって始まった。エレクトリックドラムを使うサムは、サンプラーでさまざまなノイズを導入しながらリズムを投げかけてくる。革のヘッドのタイコを叩くボクは、バスドラの上に乗せたシンバルと肩掛けのタイコとを、スティックをさまざまに使って同時に響かせながら変幻自在な音色を奏でていく。二人の個性の違いがそのまま音になり、その場で炸裂していくようだ。

1957年5月、アメリカ南部、アラバマ州バーミンガムで生まれたサムは、自動車のバネで音響彫刻を作ったりしながらポリリズムを探求し、76年にボストンへ移ってからはフリージャズのドラマー、ミルフォード・グレイヴスに師事する。81年にはナイジェリアへ行って伝統的なベニンドラムを習い、84年にはニューヨークへ移り住んで、ジョン・ゾーンやエリオット・シャープらとともに音楽活動を始める。その頃は、BOSHO という打楽器と歌をフィーチャーした彼のバンドで活躍し、サンプラーを使ったエレクトリックドラムによる即興演奏家としても、ニューヨークのダウンタウンを拠点に活動していた。

1957年5月、川崎生まれのボクは、高校のロックバンドでドラムを始め、77年、ミルフォード・グレイヴスが来日した頃、即興演奏の世界を知り、革のヘッドを使った肩掛けのタイコを作った。80年と81年には北インド・ラクナウへ行ってタブラを習い、84年にはニューヨークに3ヶ月滞在し、アスタープレイスの路上で演奏しながらトム・コラやジョン・ゾーンと共演していた。その頃ボクは、音色や倍音への興味から、シンバルや小さいドラをタイコの表面に押し付けて音色を変化させ、ビートやリズムより、うねりや波のようなサイクルで音が連なる、革の響きが印象的な流れるようなタイコを叩いていた。

86年に初来日した頃のサムの演奏は、正確なビートに複雑なリズムをからめながら、ブラジル風の明るく楽しいドラムソロを作り出していた。ドラムの持っている音楽的、機能的な側面を、ある意味で西洋的な、規則正しいリズムで追及するサムと、ドラムの持っているスピリチュアルな側面を、身体の内側から湧き出てくるリズムで追い求めていたボクでは、同じ「叩く人」、パカッショニストでも随分と違っていたように思う。ただ、その差異というものは二人の個性の違いであり、一緒に演奏すると、二人の個性が際立って見えてくるというのは新しい発見で、新しい音楽が出来そうな気がしていた。

87年の9月7日、サムとボクは「Noise New York」という手作り感の強いスタジオに入り、デュオのレコーディングをする。エンジニアは友人のトム・コラ。エレベーターもない古いビルの最上階で、雑然としたスペースにそれぞれの楽器をセッティングし、遮音する。サムはサンプラーを駆使したエレクトリックドラムとアコースティックなドラムを使い分け、ボクは自分で革を張ったドラム、小さなシンバルとドラ、ケイティから譲ってもらった古いマーチングシンバルやカウベルを使い、音のフォーカスや演奏のアプローチをシンクロさせながら、いくつもの短い曲をその場で次々と即興で創作していった。

縁日の屋台に風鈴が鳴るような牧歌的なものから、ハードロック風テレビゲームといったノイジーなもの、熱帯のスコールといった激しい連打や、短い叫び声と切れ切れの打音、カタカタコトコトという機械的な木の音、二人の様々な音色と、いくつものリズムが折り重なって「どこにもない」場所へと誘うような、不思議な音楽が形作られていった。二人の異質なビートがシンクロしながら一つに溶け合ったとき、何か新しい力を持った音楽として立ち現われてくることがある。それは、ドラムのルーツの民族楽器の音のようであったり、工事現場のインダストリアルノイズだったりもする独特のものだ。

ノリやグルーヴといった、音の反復する心地よさや昂揚感だけの音楽ではなく、異質のものが、異質なままに一つに溶け込んでいく…そんな音楽。おそらくニューヨークという町が持っているエネルギーが、そこにはあるのだろう。二人がここでレコーディングした音源は88年、当時まだ西ドイツだったベルリンの Dossier Records からリリースされた TAKASHI KAZAMAKI 名義の LP『143 Ludlow St. NYC.』のA面として発表された。B面にカップリングしたのは、エレクトリックハープとアクースティックハープを弾いたジーナ・パーキンスとのデュオで、これも9月に「Noise New York」で録音したものだ。

ちょうどこの頃、音楽雑誌の MODERN DRUMMER 誌が、ニューヨークのダウンタウンで活躍する多くのドラマーを紹介する企画を進めていて、10月20日「Experimental Intermedia Foundation」というスペースで、サムとボクがデュオのコンサートを行ったおりに、記者からインタビューを受けたことがある。もう帰国する間際だったので、東京で「音の交差点」という自主コンサートを続けていること、そこで多くのミュージシャンと共演をしてきたこと、またいつかニューヨークに帰ってくるつもりで、これからもダウンタウンのミュージシャンと、さまざまな形で音楽を作っていきたいと思っていると伝えた。

photo:Sam Bennett(L) Takashi Kazamaki©Aldo Mauro from [The Downtown Dozen by Bill Milkowski], 「MODERN DRUMMER APLIL 1988」

そうして88年4月、ボクは、ダウンタウンの若いドラマー達 THE DOWNTOWN DOZEN の一人として、サム・ベネット、デイヴィッド・モス、デイヴィッド・リントン、チャールズ・K・ノイズ、イクエ・モリ、マーク・ミラー、ケイティ・オルーニー、ユーボー・ガーベイ、クミコ・キモトらとともに Modern Drummer 誌に紹介された。70年代の末に、ニューヨークでジョン・ゾーンやフレッド・フリスらによってダウンタウン・ミュージックとでも言うような新しい音楽シーンが生まれ、そこにアメリカ各地や海外から若いミュージシャン達が集まり、既成の音楽とは異なるバンドミュージックを作り、即興のセッションを続けてきた。

この頃のダウンタウンのミュージシャン達は、それぞれ仲間たちとバンドを組み、レコードを出したりツアーしたりという音楽活動を続けながら、その一方で即興のセッションも頻繫に行うという、独特のスタンスが常態化していた。ちょうどダンサーがカンパニーで作品を創作しながら、インプロヴィゼーションで新しいインスピレーションを獲得していくように、ダウンタウンのミュージシャンもまた即興を至高のものとは考えずに、新しい出会いによって刺激を受けるものといったスタンスで考えていたけれど、サムとジーナとの二つのデュオは LP という作品となり、それもまたダウンタウンの音楽だった。

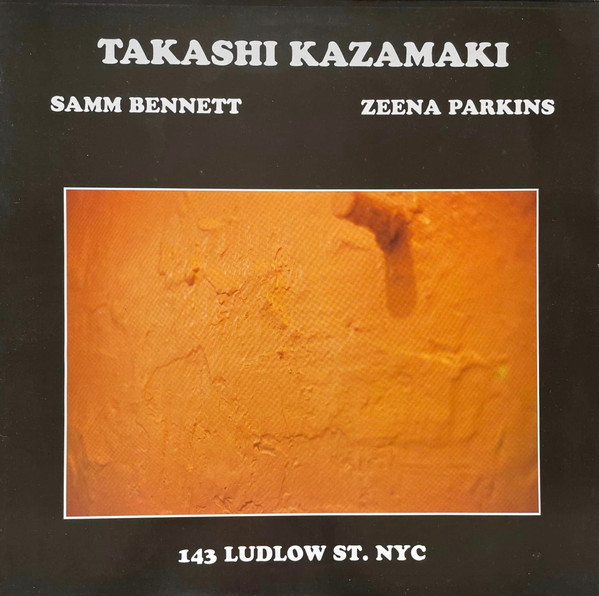

LP のA面がサムとのデュオ、B面がジーナとのデュオというのは、当時としては普通の感覚だったけれど、この西ドイツのレーベルから初めてリリースしたアルバムが、ボクにとって最後の LP になってしまった。タイトルの『143 Ludlow St.N.Y.C』は、ケイティ・オルーニーのアパートで、この年、長く住まわせてもらった住所でもある。この部屋から「Knitting Factory」に仕事へ出掛け、この部屋でポール・ハスキンからエスプレッソコーヒーの淹れ方を教わり、この部屋でレコーディングした音を編集した懐かしい部屋でもある。ジャケットには、ケイティに撮影してもらった部屋の壁の写真を使った。

当時、ボクもサムもジーナも30代のはじめで、自分たちの音楽の新しい可能性といったものに、これっぽっちも疑いを持ってはいなかった。Modern Drummer 誌が名もないドラマーを取り上げるのは珍しく、シーンとしてダウンタウンのミュージシャンがそれだけ注目されていたということだろう。最新の機材を使って、ジャンルの枠を越え、国境をも超えていくNew Music。87年秋、ボクはドラムに内蔵するマイクをいくつか購入して、半年ぶりに帰国した。そして88年には、西ドイツでリリースされたLP『143 Ludlow st. N.Y.C』を抱えて、その年の秋には、初めてのヨーロッパ楽旅へと向かう事になる。