小野健彦のLive after Live #449~#454

text and photo by Takehiko Ono 小野健彦

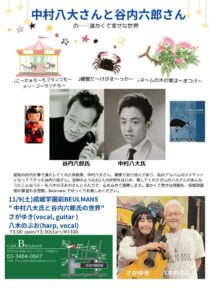

#449 11月9日(土)

成城学園前 Cafe Beaulmans

https://cafebeulmans.com/

さがゆき (vo/g) 八木のぶお (harp/vo) 『中村八大さんと谷内六郎さんの・・・温かくて幸せな世界』

成城学園前・カフェBeaulmansで開催されたマチネーライブにて、『中村八大さんと谷内六郎さんの・・・温かくて幸せな世界』公演を聴いた。

さがゆき(VO/G)八木のぶお(HARP/VO)

私にとって「U・Gi・Ha」(ウタ・ギター・ハーモニカ)として協働を重ねているこのユニットに触れるのは、さがゆき&八木のぶお名義で’23/10に発売され、以降好調なセールスを続ける『中村八大楽曲集』(中に同盤のジャケ画に採用された画家・谷内六郎氏の詞作を含む)のリリース直後関東圏では初のライブとなった’23/11以来となったが、今日のライブでは、その際に聴かれた「八大メロディ」を原曲に沿って忠実に再現する在り様から、その後の各所での道程を経て、例えれば「heart to heart乃至はsoul to soul」となったふたりの結びつきの変化が色濃く反映されていると感じられたこのふたりならではの独自の捻りを効かせたアレンジを施しながら、其々の楽曲を「現在進行形」の存在としてより自分達に引きつけ再構築して行かんとするような音創りへの深化を見て取ることが出来た。今日披露された楽曲はアンコールを含め実に全15曲に及び、中にはアルバム未収録の八大さん作品も5曲含まれた。そこで特に私の印象に強く残ったものとして〈黒い花びら〉(永六輔作詞・水原弘歌唱)があったが、そこでのゆきさんによる目の覚めるようなコードワークと八木さんによる(他の多くの楽曲と同様に)そのゆきさんに寄り添い過ぎず絶妙な距離感の引いた所からそれはまるで息の粒が宿った儚げな音の連なりを天からそっと降らすように纏わせたプレイを上述した新たなるアレンジの秀逸な成果物の一つとしてあげておきたい。CDに端を発したふたりの音は、最早完全に現場の音になって来ていると痛感させられた今日のステージを通して、いずれも人間交差点の機微を独自の視点で切り取った詞作群に八大さんがメロディを付けた佳作の数々に対してこのおふたりだからこそ表現し得るほろ苦さや哀切、更に時に冷めた諦念の情感をも丁寧に練り込みながら大仰な仕掛けなど一片も無い生々しい音の流れのままに客席へ向かって訴えかけることの出来る稀有なコンビへと昇華した在り様に触れ、そこで感じられたいちいちのピアニッシモなニュアンスがこちらの胸に切々と迫り来た。そんな秋から冬へと移ろひ行くこの季節にあって柔らか薄陽さすなんとも麗らかな午後の出来事だった。

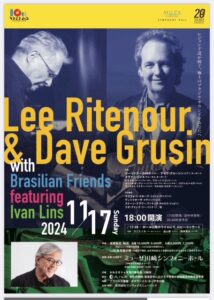

#450 11月17日(日)

ミューザ川崎シンフォニーホール

https://www.kawasaki-sym-hall.jp/

『10Thかわさきジャズ~Ⅼee Ritenour & Dave Gruisin with Brasilian Friends feautuaring Ⅰvan Ⅼins』

ミューザ川崎シンフォニーホールにて、『10Thかわさきジャズ~Ⅼee Ritenour&Dave Gruisin with Brasilian Friends feautuaring Ⅰvan Ⅼins』を聴いた。

ミューザ川崎シンフォニーホールにて、『10Thかわさきジャズ~Ⅼee Ritenour&Dave Gruisin with Brasilian Friends feautuaring Ⅰvan Ⅼins』を聴いた。

[1st.set:M1〜6]

リー・リトナー(音楽監督/G) デイブ・グルーシン(P/Key) ムニール・オッスン(B)

ウェスリー・リトナー(DS)

[2nd.セット:M7〜12]

リー、デイブ、ムニールwタチアナ・バーハ(VO)

ブルーノ・ミゴット(B) エドゥ・ヒベイロ(DS)マルセロ・コスタ(perc)

[M9〜12]+ イヴァン・リンス(VO/Key)

[M11・12]+ ウェスリー

[Enc.]all casts

クラシックの祭典である『フェスタ・サマー・ミューザ』と並び、秋の名物企画としてすっかり定着した感のあるこの興行に触れるのは初めてのことだったが、幼少期から就職期までを川崎市内で暮らした者としては、川崎が「音の都」になった事を体感出来たのは嬉しい限りだった。一方で、リー&デイブとの現場に久し振りに触れるのも個人的には感慨深いものがあった。というのも、前回このコンビのナマを聴いたのは、’13/3 javajazz.fes@jakarta であり、それは私が彼の地で脳梗塞に倒れる2日前の夜の出来事だったからだ。いつも通り客席に独り居てこれ迄の来し方に想いを馳せながら期待に胸膨ら待ち望んだ開幕の時。ブルーノート東京での明後日19~21日の全ステージを既にソールドアウトさせた豪華編成だけに約2千席のキャパを誇る会場に多くのお客様が詰め掛ける中、定刻18時に客電が落ち、そこだけが明るく照らし出されたステージに、リー、デイブ、続いてメンバーが順に登場し定位置に着き上述の編成にて間に約20分間の休憩を挟みトータル約2時間に及ぶ音の饗宴が展開されることとなった。

中に自身作の代表的な映画メインテーマ〈on golden pond:「黄昏」より〉や〈it might be you:「トッツィー」より〉の断片をモチーフにしたソロピアノを織り成すなど、全編に亘り控え目で気品に満ち溢れたプレイがサウンド全体の揺るぎない芯であり続けたデイブ。一方で、バラード、ミディアム、ファストのいかなるテンポ/曲調の中にあっても、決してこれみよがしでない繊細なタッチで気の利いた趣味の良いフレーズとコードワークを産み出し続けたリー。そうして、そんなふたりのサウンドマネジメントが円滑に運べるよう、十分なスペースを設え続けたリズム隊の仕事振りも特筆に値するものがあった。2ndセット途中からジョイントしたイヴァンは、一曲目の十八番〈love dance〉でPAの不調に見舞われるアクシデントがあったものの、その後はタチアナとの二声を存分に効かせながら、音場に洗練された彩りを与え続けて行った。敢えて形容するとすれば、コンテンポラリー・アーバンポップとスウィート・ブラジリアンフレイバーサウンドのフィールドを鮮やかに行き来した今宵のステージに触れていて、そこでは我が国に生活する表現者の現場で時に受けた感覚とは異質の温度・湿度を纏った「ベタ付き」の無いこざっぱりとしたサウダージが広い会場に広がって行く場面を多く見てとることが出来た。今宵眼前で繰り広げられた噛み応えのある音創りから一足早いクリスマスプレゼントを貰った気分を味わえたのはきっと私だけではなかっただろうと思う。実に心躍らされる佳き秋の夜のひとときだった。

中に自身作の代表的な映画メインテーマ〈on golden pond:「黄昏」より〉や〈it might be you:「トッツィー」より〉の断片をモチーフにしたソロピアノを織り成すなど、全編に亘り控え目で気品に満ち溢れたプレイがサウンド全体の揺るぎない芯であり続けたデイブ。一方で、バラード、ミディアム、ファストのいかなるテンポ/曲調の中にあっても、決してこれみよがしでない繊細なタッチで気の利いた趣味の良いフレーズとコードワークを産み出し続けたリー。そうして、そんなふたりのサウンドマネジメントが円滑に運べるよう、十分なスペースを設え続けたリズム隊の仕事振りも特筆に値するものがあった。2ndセット途中からジョイントしたイヴァンは、一曲目の十八番〈love dance〉でPAの不調に見舞われるアクシデントがあったものの、その後はタチアナとの二声を存分に効かせながら、音場に洗練された彩りを与え続けて行った。敢えて形容するとすれば、コンテンポラリー・アーバンポップとスウィート・ブラジリアンフレイバーサウンドのフィールドを鮮やかに行き来した今宵のステージに触れていて、そこでは我が国に生活する表現者の現場で時に受けた感覚とは異質の温度・湿度を纏った「ベタ付き」の無いこざっぱりとしたサウダージが広い会場に広がって行く場面を多く見てとることが出来た。今宵眼前で繰り広げられた噛み応えのある音創りから一足早いクリスマスプレゼントを貰った気分を味わえたのはきっと私だけではなかっただろうと思う。実に心躍らされる佳き秋の夜のひとときだった。

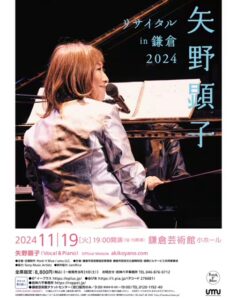

#451 11月19日(火)

鎌倉芸術館小ホール

https://kamakura-kpac.jp/

『矢野顕子リサイタルin鎌倉2024』

鎌倉芸術館小ホールにて『矢野顕子リサイタルin鎌倉2024』を聴いた。

矢野顕子(VO/P)

企画制作:Rock’n’ blue//岩神六平事務所

ここ鎌倉の地での「アッコちゃん」の公演は回を重ねること今宵が23回目。毎回、一般発売と同時に即ソールドアウトとなる超人気公演であるが、私は今年は先行予約時に運良く滑り込み念願の「初アッコちゃん」が叶ったというのがことの次第。そんな私であるが、彼女の声は無論これまでにもふとした拍子に耳にしたことはあったものの音源等でじっくり聴いたことは皆無。しかし、そんな予備知識の無い音場にふれることこそ私のLALの一番の醍醐味であり、耳目をありったけニュートラルにして開幕の瞬間を待った。果たして、定刻19時。めっきりと冷え込みを感じさせた今日の寒さを吹き飛ばしてくれるような、ゆったりとしたピンク色の(半袖)ワンピースロングドレスに銀ラメ入りのスニーカーというコスチューム(←遠目で不確かだったため、終演後に女性スタッフ経由でご本人に確認させて頂いた)でアッコちゃんが舞台下手からにこやかな笑顔で登場した。そうして音、だ。冒頭はこの12/13にご逝去されたことが発表された谷川俊太郎氏の詩作二品〈さようなら:谷川賢作作曲〉〈赤いクーペ:小室等作曲〉でスタートし、本編最後を代表曲〈ひとつだけ〉で締めた後、満場のアンコールに応えて繰り出した〈希望のうた〉(MISIAさんからのオファーに応えた平和希求の唄)と十八番の自作〈ラーメンたべたい〉に至る迄途中休憩無しの1セット・約100分を使い、銘機スタインウェイをフルに鳴らしつつ圧巻の全14曲を並べてみせた。上述したように、私は彼女の音創りの詳細を知らなかっただけに、今宵視覚聴覚の両面でそのナマの現場に触れることで多くの気付きを得た。先ずは「弾き語り」というけれど、この方の場合、「唄い手」と「弾き手」がひとつの人格の中で特異な同居を見せているという点であった。唄の間〈ま〉(声の出ている瞬間と出していない瞬間の行間)を補完するピアノの生み出す色彩感覚の豊かさ。一方で、唄とピアノが同時に鳴っている瞬間のハーモニーの芳しさ、といったやうに。声とピアノの愛らしい「おしくらまんじゅうと追いかけっこ」は実際の現場で体感しないことには決して判別不能だという感を強くした。そうしてピアノのテクニックで度々刮目させられたのが左手の仕事振りだ。兎に角その左手の表情豊かなこと。比類なき強靭な左手から生み出されるパッセージと和音が、もの言う右手を度々凌駕する様はなんともスリリングなものがあった。更には予想に反して曲間のtoo muchなMCを殆どしないステージマナーもおおいに好感の持てるものだった。ことほど左様に物皆センスの良いステージだった。そこには、音楽をジャンル分けすることの無意味さを強く感じさせる敢然とした態度で現場に生きる「矢野顕子の世界」があった。今年も残すところあと一カ月超。なんだかとてつもなくスペシャルな現場を共有してしまったというのが今の偽らざる心境である。

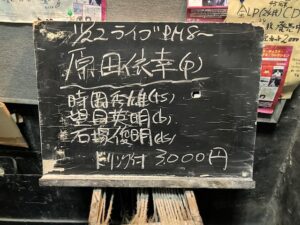

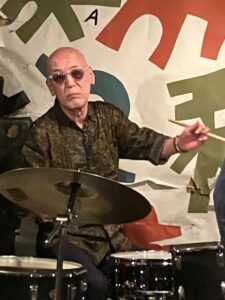

#452 11月22日(金)

西荻窪 アケタの店

http://www.aketa.org/

原田依幸G:原田依幸 (p) 時岡秀雄 (ts) 望月英明 (b) 石塚俊明 (ds)

西荻窪アケタの店にて原田依幸Gを聴いた。

原田依幸(P)時岡秀雄(TS)望月英明(B)石塚俊明(DS)

個人的には、関東圏内でいくつか行きたい現場が重なった当夜、この現場を選び採った「外せない」理由はいくつもあった。中でもやはり先ず第一は、先頃11/16惜しまれつつご逝去された明田川荘之氏の魂宿るこの空間に少しでも早く伺いたかったからに他ならない。そうして、そこに長らく無沙汰が続いた原田さんのレギュラーGである。原田さんの現場にはその間何度も伺っていたもののこの鉄壁のフリーフォームカルテットとはなかなかタイミング合わすで、実に’21/6以来のご対面となったからである。最後に今週の私のLALのストーリーである。D.グルーシン(日曜)矢野顕子(火曜)と聴き継いだこの週末のピアニストのしんがりに原田さんが聴けるとあればまさに言う事無しという塩梅だった。まあそれらはそうとして、肝心の音、だ。原田さん始めメンバー各位に亡き旧友に対する万感胸に迫る想いがあったであろうことは想像に難くないが、今宵の音創りから「湿っぽさ」を感じる瞬間は皆無だった。4人が奏でるサウンドの畝りは大きく、密度は濃く、アタックは鋭く、スピードは早かった。積年の厚い信頼感で結ばれし協働の過程があったればこその音場の流れの当意即妙・自在に反応しつつ互いに説得力のある音の連なりを紡いで行く在り様は変わらず鮮烈なものであり、時に崇高な「鎮魂の調べ」を。時に激烈な「土俗色の響き」を帯びながら提示された完成形は一切の虚飾を排したエレガンスの極みを描き出し、刹那に咲いた、そのピアニッシモからフォルテッシモに至るダイナミクスの全域に対して周到過ぎる配慮が尽くされた「剥き出し」の肉感的リリシズムに今宵も圧倒され尽くした嬉しい再会のひとときとなった。

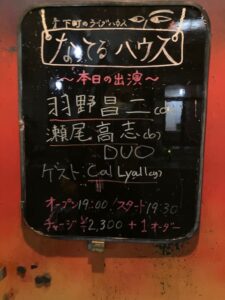

#453 11月29日(金)

合羽橋 なってるハウス

https://knuttelhouse.com/

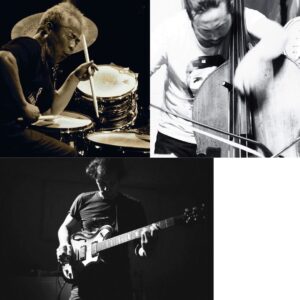

羽野昌二 (ds) 瀬尾高志 (b) ゲスト:〈2ndSet〉Cal Lyall (g)

お馴染みの合羽橋なってるハウスにて、興味深いギグを聴いた。

羽野昌ニ(DS)瀬尾高志(B) ゲスト〈2ndSet〉Cal Lyall(G)

今年になり得難いご縁を頂き、2月(白楽)6月(野毛)と聴き継いで来た羽野さんと、山崎比呂志氏(3月)豊住芳三郎氏(5月)と我が国が誇るフリーフォームジャズの巨匠ドラマー達との共演の現場に幸運にも巡り会うことの出来た瀬尾さんとの共演とあっては、私にとってはまさに行かない手は無い現場と言えた。そんな今宵のステージ、先ず1stセットは羽野・瀬尾両氏によるがっぷりよつのDUO編成。羽野氏は持ち味の力味を全く感じさせないしなやかバチ捌きで太鼓(スネア・タム・バスドラ)中心から鐘物(シンバル・ハイハット)へと移り行きながら再び太鼓メインへと帰結する淀みない流れを描き出し、一方の瀬尾氏も弓で始まり指へと移り行きながら再び弓へと帰結する力強い流れを描き出した。聞けば本格的なDUOは今宵が初とのことだったが、互いの息遣いが見事にシンクロしつつ其々の楽器が持つ特性を巧みに引き出しながら「輪廻する」音創りの中に確たる音楽観を鮮やかに収斂させたおおいに噛み応えのあるセットだった。続いて15分間の休憩の後の2ndセットはキャル氏を交えたトリオ編成。所々に先鋭的なフレーズを織り成しつつも全般に比較的端正なトーンが際立ったキャル氏とサウンド全体の土台を泰然として下支えし続けた瀬尾氏のコントラストの行方を見守る構えの羽野氏であったが、次第に血湧き肉踊る乱れ打ちの展開へと転じ最後は三つ巴により其々の受け持つ「音層」を明確にしながらの激烈なフリーフォームへと雪崩込んだ。終わってみれば、両セット共に奇しくも40分の内に鮮やかに纏め上げられた今宵のステージであったが、そこではビートやリズムといった音楽用語では到底総括しきれない謂わば血流や鼓動といった動物的肉感と直ぐ隣り合わせに在るドラムを核とした饒舌に過ぎないフリーフォームミュージックの醍醐味を存分に満喫出来た冬の夜の現場だった。

#454 12月1日(日)

藤沢 カフェ・パンセ

https://cafepensee.wixsite.com/pensee

酒井俊 (vo) 安東昇 (b) 落合康介 (b)

地元藤沢にあるカフェ・パンセにて、酒井俊氏の意欲的な編成によるステージを聴いた。

地元藤沢にあるカフェ・パンセにて、酒井俊氏の意欲的な編成によるステージを聴いた。

酒井俊(VO)安東昇(B)落合康介(B)

俊さんにとって長きに亘り、ベトナムからの帰日時のツアーには必ずといってよいほど組み込んで頂けるこの現場であるが、明日からの一週間の仕事を控えた我が身にとっては、タクシーを駆れば約10分の距離且つ18時開演の設定はなんとも有り難いところ。まあ、それはそうとして、今宵の俊さんは折からの喉の不調を抱えつつも、緩急にわたる自在な音創りを通して圧倒的な熱量を以ってこの日この場に集いし満場の聴き人達の耳目をとらえて行った。ご本人的には決して快心のコンディションションとは言えなかったであろうステージにあっても、間に約20分間の休憩を挟みつつ披露された楽曲はアンコールを含め実に15曲以上に及んだが、何度となく訪れたクライマックスの中には私個人的にも嬉しい瞬間がいくつもあった。それらを列挙すると、ベーシストとの共演に想を得て供された故齋藤徹氏の曲に俊さんが詞を付けた〈エドガーの日常〉や、同じくV.ハラの有名曲:(邦題)平和に生きる権利を俊さんが意訳した〈かくれんぼの空〉があり、更にこれらは私には特に嬉しい選択と言えた〈生活の柄〉(山之口獏詞・高田渡曲)や〈思ひで〉(鈴木常 吉詞・アイルランド民謡)の他久しぶりに聴く俊さん十八番の〈満月の夕〉等があった。そうしてまだまだ見せ場は続く。2ndセット前半、ライブに向かう電車内の出来事を点描した俊さんの語りにシンクロした安東さんの指弾きによる呟きと落合さんの弓によるインプロが特に際立った局面では、途中落合さんから〈lonely woman〉の断片が飛び出すも、いつしかそれが俊さんの〈left alone〉へと繋がり更には〈the very thouht of you〉に迄至ることとなった。本編最終曲に据えられた、かのL.バーンスタインがブロードウェイミュージカル:On The Townのために書き下ろしたという〈some other time〉もたいした佳曲だった。そんな今宵のステージに間近で接していて良く練られた無理の無い流れが特に印象的だった。御三方の決して大仰で劇的に過ぎない落ち着いた音の運びも好感の持てるものだった。ボーカルに2本のベースと聞くと一瞬突飛な編成と思われる向きもあるかもしれない。しかし、このコントラバスという楽器は広い音域を持ち、そこには人の声との類似点も多々ある訳で、今宵の音創りの狙いがそんな三声による問わず語りの何気ないお喋りの日常の先に聴こえ来る音を探しに行く道程であったと考えれば、なんとも合点がゆくと感じたのだった。

吉詞・アイルランド民謡)の他久しぶりに聴く俊さん十八番の〈満月の夕〉等があった。そうしてまだまだ見せ場は続く。2ndセット前半、ライブに向かう電車内の出来事を点描した俊さんの語りにシンクロした安東さんの指弾きによる呟きと落合さんの弓によるインプロが特に際立った局面では、途中落合さんから〈lonely woman〉の断片が飛び出すも、いつしかそれが俊さんの〈left alone〉へと繋がり更には〈the very thouht of you〉に迄至ることとなった。本編最終曲に据えられた、かのL.バーンスタインがブロードウェイミュージカル:On The Townのために書き下ろしたという〈some other time〉もたいした佳曲だった。そんな今宵のステージに間近で接していて良く練られた無理の無い流れが特に印象的だった。御三方の決して大仰で劇的に過ぎない落ち着いた音の運びも好感の持てるものだった。ボーカルに2本のベースと聞くと一瞬突飛な編成と思われる向きもあるかもしれない。しかし、このコントラバスという楽器は広い音域を持ち、そこには人の声との類似点も多々ある訳で、今宵の音創りの狙いがそんな三声による問わず語りの何気ないお喋りの日常の先に聴こえ来る音を探しに行く道程であったと考えれば、なんとも合点がゆくと感じたのだった。

カフェ・パンセ, 鎌倉芸術館小ホール, Cafe Beaulmans, Cal Lyall, 羽野昌二, 八木のぶお, ミューザ川崎シンフォニーホール, 酒井俊, 瀬尾高志, リー・リトナー, なってるハウス, デイヴ・グルーシン, アケタの店, 矢野顕子, さがゆき, 原田依幸