小野健彦のLive after Live #480-#485

text & photo by Takehiko Ono 小野健彦

#480 6月25日(水)

代官山「晴れたら空に豆まいて」

https://haremame.com/

𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭.レーベル第一弾『𝐏𝐮𝐧𝐜𝐭𝐮𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐮𝐬 -視角-』発売記念先行リリースツアー:

謝明諺 Invites The Japan Free Jazz Legends DAY3(LAST DAY)

’23/8の長谷川きよし氏ソロ公演以来2度目の訪問となった代官山「晴れたら空に豆まいて」にて、同所Presents『晴れたら空にジャズ!』連携 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭.レーベル第一弾 『𝐏𝐮𝐧𝐜𝐭𝐮𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐮𝐬 -視角-』発売記念先行リリースツアー:謝明諺 Invites The Japan Free Jazz Legends DAY3(LAST DAY)を聴いた。

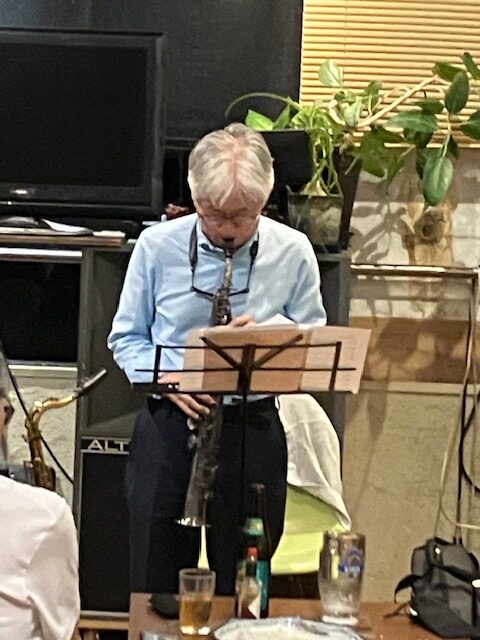

謝明諺[Minyen Hsieh ](TS/SS)w.山崎比呂志(DS)大友良英(G)須川崇志(B)+SPゲスト:纐纈之雅代(AS)永武幹子(P)

’18/12に得難いご縁を頂き、以来数え切れない程に接して来てはいたものの、本年3月、私自身の転倒骨折・手術入院等により、実に約100日間直接お逢いすることが叶わなかった我がジャズ界のオヤジたる山崎さんの、それも私自身もその場に居合わせた’24/6都内で開催されたライヴの模様が大友氏の手により録音され、頼れる「Point.のひとり親方」石渡久美子氏が興したレーベルの第一弾となってリリースされる記念の興行とあっては、私自身まさに行かない手は無い現場であり、未だ松葉杖生活の我が身と折からの荒天予報にもめげず、帰路に長男の自家用車による迎えを手配する等万全の体制を敷き現場に駆けつけた。果たして今宵は、近年の山崎さんの音創り、即ち、同盤の謝さん(通称テリー君)を含めPoint.による各種企画公演で聴かれた海外気鋭ミュージシャンを迎えての協働と、一方で、氏自身の音楽歴65年の生き様を次代に継承すべく後輩日本人ミュージシャンとの協働を積極的に行う(須川氏&永武氏とはTRYANGLE aheadを、纐纈氏とはalone togetherを形成)姿勢とのふたつの視座が幸運にも同じ時空に共存したことで、この気高き表現者の核心がまざまざと浮き彫りにされることとなった。今宵のステージは意外にも間に長短のブレイクを挟みつつフォーマットを違えた3つのムーブメント(Mov)により構成されたが、以下では私がそれぞれの場面から得た心象も交えつつ点描してみたい。

〈1st.Mov.〉謝・山崎・大友・須川

~テナーとソプラノを巧みに吹き分けたテリー君を懐に頂きつつ、四者が対等の立場で響き合いながら幽玄と鮮烈との抒情の間を軽やかに往来した「起」の場。

〈2nd.Mov.〉謝・纐纈・山崎・永武

~寂寥感の極みの中でそのいちいちのブレスの同期に相性の良さを色濃く見てとれた2管の交歓がやがて、強力な打点とアイデア豊かなフレーズで極限迄削ぎ落とされた抽象の美を独自の感性で瞬時に具象へと昇華させた永武氏のクールなピアニズムを呼び覚まし、そんな三者の極めて噛み応えのある音の連なりが山崎氏に引き継がれる中でフロントふたりによる無理の無い咆哮に支配された轟の杜へと分け入るに至った「承・転」の場。

〈3rd.Mov.〉all casts

~前章におけるフロントふたりが紡いだ寂寥の情を居並ぶ六名が其々独自のタイム感を存分に発揮させながら鮮やかに拡張させつつ、TRY ANGLE aheadのリズム隊と謝、纐纈、大友のフロントラインがそのコントラストも際立たせながら、今まさにこの場に生まれ行くフリージャズの激烈の剣ヶ峰を駆け抜けた「結」の場。

と、以上が結果的に全体として鮮やかに「組曲」の如くに仕立てられた今宵のドキュメントであるが、全体を通して、そこは流石に当代一級のインプロヴァイザー達の饗宴だ。常にユニット全体のサウンドの響き合いを意識しているからこそであろう、個々人の互いの動きに対する瞬発力には目を見張らされること度々であり、各々にオーソドックスな音楽(ジャズのみならず時にはクラシックの要素も)のイディオムを理路整然と巧みに織り成しながら刹那の内に解体と収斂を繰り返す、そのスピード感と密度の在り様はこちら聴き人の臓腑を射抜く力強さに満ち溢れた。中でもやはりドラムセット全体を完全に掌中に収めた山崎さんの音場全体に対する時空制御力の冴えは申し分の無いものであり、その程よく力の抜けたまるで「踊るやうな舞うやうな」一挙手一投足の振る舞いは相変わらず惚れ惚れさせられるものがあった。かつての協働者であり、氏にとっては謂わば師とも言える存在である故高柳昌行氏曰く、「富樫(雅彦)は、先天性天才型。山崎は、後天性大器晩成型」と評したと云ふ。その言葉に山崎さん自身随分と救われたと仰るが、私に言わせて頂ければ、僭越ながら御年85歳に及びこんなに「大器晩成」した山崎さんを度々お聴き出来るのは幸福の極みだ。昨年末の山下洋輔氏との約60年振りの邂逅と同ライブ盤の好セールスに続き今回のニューアルバムリリースと「山崎さん、まさに時の人ですね」の私の指摘には「時の人には程遠いヨ。いつ、誰とどこでやっても一生懸命。もっと良い音が出したいよ」とのコメント。この謙虚さと飽くなき向上心!あちらは音楽人。かくいう私は企業人。住む世界は違えど、見習うべき点は相変わらず多いことを痛感させられる。だから再び私の脚は山崎さんの現場に向かうことになるのだろう。そこで必要なのはその場創りをしてくれる存在だ。その意味では、Point.の動向には今後共も大きな期待を寄せたい。

#481 6月29日(日)

町田ニカズ Jazz Coffee & Whisky Nica’s

http://nicas.html.xdomain.jp/

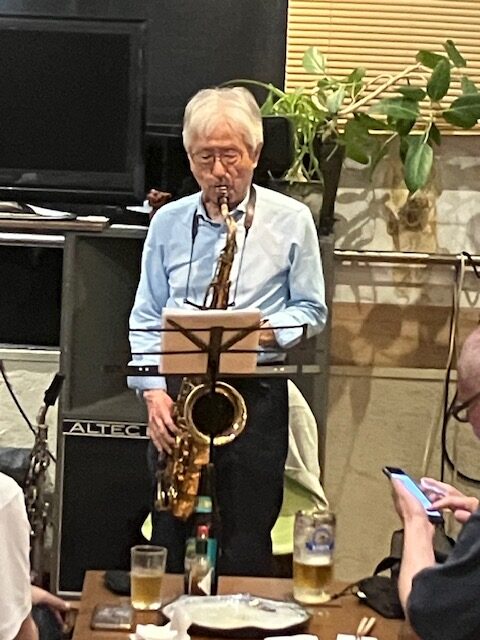

「光の中のジャズ」山口真文 (ts) 渋谷毅 (pf)

松葉杖をとった。一本杖に戻した。日曜日の昼下がりだ。さあ、「光の中のジャズ」に出陣だ。実に5ヶ月半振りの訪問となったお馴染みの町田ニカズにて、待望の “Big2” を聴いた。

山口真文(TS)渋谷毅(P)

ありそうで無さそうな、否無さそうでひょっとすると本当に無かったかもしれないこのベテランおふたりの共演は、聞けば実際の所は後者であったが、共に現在様々なフォーマットにて旺盛なライヴ活動を続ける稀代の表現者ふたりの垂涎の邂逅を目撃しようと現場に集った多くの聴き人を前に展開された今日の音創りは、終始滋味とスリルに満ち溢れたものであり、其々の年輪が見事にシンクロしながら醸し出された圧巻の説得力には脱帽しきりだった。恐らくは、事前に十分な会話がなされたことであろう、この日俎上に乗せられた所謂アメリカン・スタンダードやジャズ・スタンダード更にはブラジル物(至高の気品に包まれたバラード仕立のジョビン作〈luiza〉)等を連ねた全8曲(他には2nd冒頭とenc.に披露された渋谷さん十八番のソロも大きな聴きどころであったが)は、おふたりにとっては、それこそ嫌と言うほど弾き、吹き倒して来た素材であったにしても、狙いは、今日この日この刻に自分達ふたりの現場だからこそ生み出せる新しいものを目指せる楽曲にフォーカスされたことが明確に伝わり来た。その飄々と馥郁の風情を心憎い迄の硬質なクールネスに包み込みながらヒリヒリとした熱量に昇華させた匠ふたりの相性の良い手合わせの至芸を存分に味わい尽くすことの出来た交歓の移ろひは、まさに横綱同士の今年前半結びの一番と言えた。終演後、座布団は飛び交わなかったが、ハコに残された静かな余韻がいつまでも冷めることは無かった。そうして、終演後渋谷さんと酌み交わしたバーボンの水割りが格別だったことは言うまでも無い。

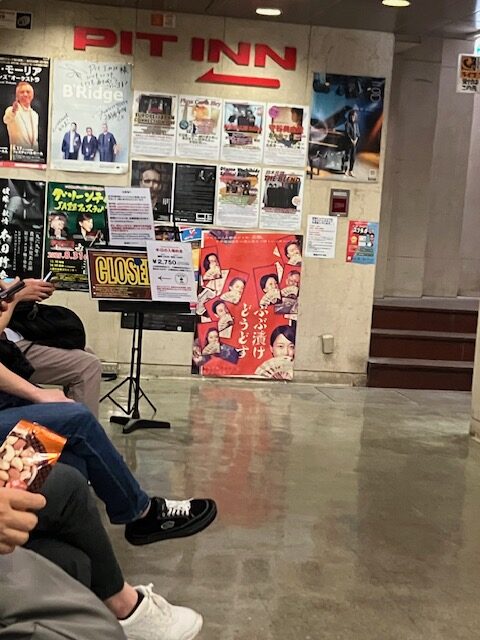

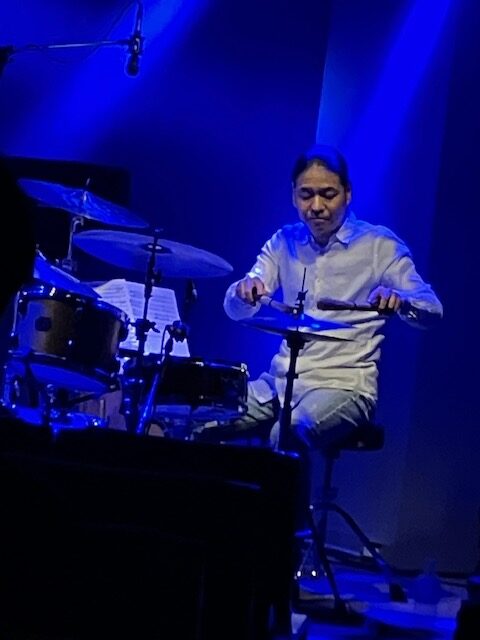

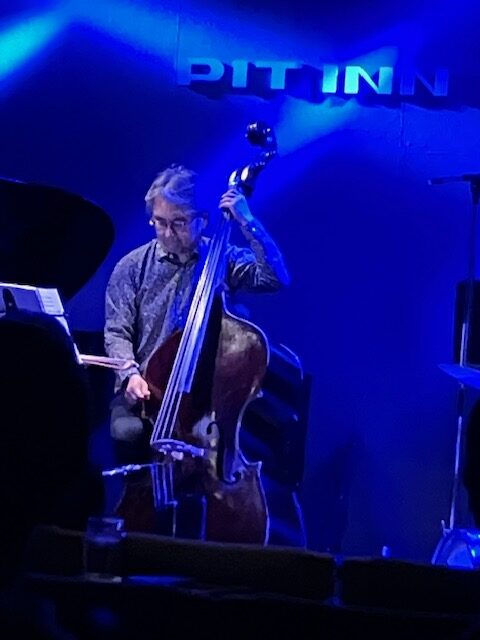

#482 7月5日(土)

新宿ピットイン

http://pit-inn.com/

昼の部 Trio “Snow Light”:池長一美 (ds) 西嶋徹 (b) 望月慎一郎 (pf/自作Syn.)

新宿ピットイン昼の部にて、Trio “Snow Light”を聴いた。

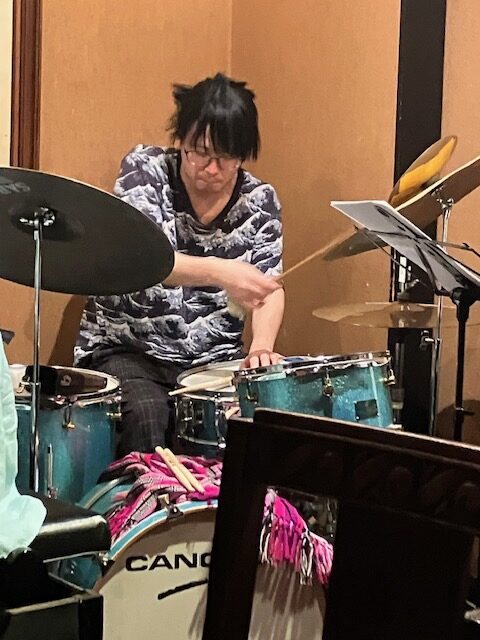

池長一美(DS)西嶋徹(B)望月慎一郎(P/自作Syn.)

ハコの公演紹介に曰くは「ノルディック(北欧)ジャズをキーワードに集結」とあり、池長氏SNSの前口上曰くは、「北の夜空に絵を描いて行くかの如き世界観を持つ」このトリオに私が触れるのは初めて(聞けばこのユニット自身も同所初御目見とのこと)。折からの暑さの中、半ば暫しの涼を求め慣れ親しんだ一本杖を頼りに地下へと続く階段を降り開演の時を待った。果たして、1st.セットは、L.ヤンソン、M.モチアン作の楽曲、更には望月氏渾身のアレンジによる21C版〈tea for two〉等を題に採り、一方2nd.セットでは全曲をメンバーのオリジナルで固めた今日のステージでは、上記前口上の通り、三者は其々に卓越した技巧を丁寧に凝らしながら緊密なインタープレイの内に静謐かつ一切の外連味を感じさせない素朴な音場を意欲的に構築して行った。そんな初対面のトリオの音創りに接していて私が特に印象に残ったのは、その音空間の構成力の巧みさだった。サウンドの随所に三者が設えた「軸と面」(キメの同期と見据える音場の拡がり)とが際立って感じられ、それが時の経過と演者自身の気の畝りと共に絶妙に揺らぎ行く在り様にこのトリオが持つ包容力と柔軟性の真骨頂を観る思いがした。「北欧の抒情」については、無論経験値により差異があろうが、過去に僅かながらフィンランドとノルウェーを旅した経験のある私がこのトリオから感じ取ったのは、あの朝もやの中で感じる静寂及び清涼感と、その後やがて訪れる陽の光がもたらす純な煌めきであった。今日のステージでは、自身の造語であるユニット名の由来について池長氏から語られる場面があったが、それは「暗闇に差す確かな一筋の光を見やるやうな」乃至は「メランコリックな心地良さを誘うやうな」を意図したものとのことであったが、そう、今日はまさにそんなじわじわと「希望と救い」の感覚を湧き出させてくれる音の交歓につくづく心洗われる想いを強くした時の連なりだった。最後に、「昼の部」は有難い。終演は17時前。となれば、夕飯は(普段は営業時間とライブ時間の関係でなかなか立ち寄り難い)創業72年の焼き鳥屋「海老忠」に決まりだ。眼にも鮮やかな「鶏刺し」でスタートし、小振りながらしっかりとした肉質の焼き鳥を頂き満腹の状態で新宿駅に着くと丁度江ノ島行きのロマンスカーがいるではないか。約50分の車中にてこの作文を仕上げる頃、藤沢に帰還。最早、LAL〈live after live〉も完全復調。今の私には、それがただただ嬉しい。

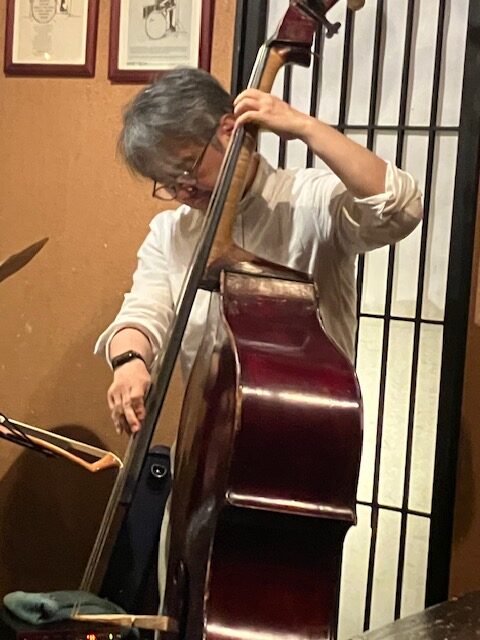

#483 7月6日(日)

横浜馬車道「上町63」

http://jmsu.web.fc2.com/63/

マチネーライブ:小太刀のばら3:小太刀のばら(pf)) 西嶋徹 (b) 秋元修 (ds)

横浜馬車道「上町63」のマチネーライブにて、小太刀のばら3を聴いた。

小太刀のばら(P) 西嶋徹(B)秋元修(DS)

引き続く暑さの中を、それでも元の一本杖に戻し文字通りのLALを目論んだこの週末の狙いは前日のTrio “Snow Light” に引き続き西嶋徹さんであり、それは詰まる所これ見よがしの派手さはないものの堅実かつ卓越した音楽性を有する氏をその要に抱くことによりピアノトリオというジャズにとっては極めてオーソドックスな編成の可能性を存分に満喫出来るだろうと考えた所にあった。更に、今日はそのリーダー格を変幻自在なピアニズムで常に聴く者に驚きを与えるのばらさんが務めることが私の背中を連日に亘り夏空の下に強く押し出したことは言うまでもない。果たして、冒頭のP.モチアン作〈etude〉によりこれ以上無い程の思索的なトーンで場を鎮めながらスタートした今日のステージでは、続く曲出しにのばらさんから意表をついた〈ブルース〉で、「私この場で創るから」の提案に西嶋・秋元両名も思わずのけ反った展開を経て、トリッキーなフレーズをテンポ良く散りばめながらグイグイとサウンド全体を前に前にと押し出したのばらさんの鮮やかな変容振りにベースもドラムも果敢に喰らいつきながら、一方でそんなリーダーを片時も休ませようとしない「仕掛け」を巧みに繰り出しながらトリオ全体が一切推進力を落とさないスピード感を維持しつつキレの良い音の連なりを紡いで行った。終わってみれば、前後半のセットに其々5曲ずつを連ねたこの日のステージであったが、メンバー各自のオリジナル曲(西嶋氏作:〈花の壁〉&〈大きな箱〉、のばらさん作:〈センチメンタルシナモン〉)では、其々の作曲者が大きくフューチャーされただけに、その曲想の意図を鮮明に伝えようとする意思が明確に感じられると共に他に披露された所謂アメリカン・スタンダード乃至はジャズ・スタンダードにおいては、一見すると嫋やかな佇まいでいながらもことその音創りにおいては時に意外なほどに悪戯な表情を見せるのばらさんの瞬間芸的な奇襲作戦をこのトリオの音創りの中でどう成功させて行こうかと三者が持てる知恵と技巧を出し合い攻めぎ合う意思が色濃く感じ取れて終始息つく暇の無い時間が流れていった。のばらさんの両手が低音から高音へと強打しながらお馴染みのテーマに繋げた〈body & soul〉。秋元さんがドラムセットのひとつたりとも無駄にせず引き出しの多さを遺憾無く発揮しながら独特の「散らした」打点を効果的に駆使したことで楽曲の持つ「人をくったような」趣きを際立たせた〈it ain’t necessarlly so〉。西嶋さんがサウンドのボトムを抑えつつ(良い意味での)はみ出し感を見せた事で、可愛いワルツが激情に向かって鮮やかに変貌を遂げたJ.ザヴィヌル作〈midnight mood〉等、意外にも今回が初の手合わせとなった三者は、整然としたリズム感の一致には囚われず、其々にその瞬間に自らが感じたであろう独自のタイム感を信じて交歓したからこそ、稀有なピアノトリオ・ミュージックが成立したのだと強く感じた。各自の音が多彩な軌道を描きながら全方位に拡がった軽妙洒脱なサウンドにハコ全体がまさに愉快爽快な気分に包まれた午後のひとときだった。最後に、前日同様マチネーライブは終演が早いのが有難い。と来れば、夕飯は(こちらも二日連続となった)焼き鳥だ。JR関内駅前にある創業S34年の老舗「秋吉」で決まりだ。そんな私の奇襲作戦にのばらさんも快く乗って下さり、河岸に急行した。のばらさん久々の黒生ビールを呼び水に小振りながらもしっかりとした味わいの各種焼き鳥に舌鼓を打った。まさに、良き音・酒・食が交錯するLALが完全復活した嬉しい週末となった。

引き続く暑さの中を、それでも元の一本杖に戻し文字通りのLALを目論んだこの週末の狙いは前日のTrio “Snow Light” に引き続き西嶋徹さんであり、それは詰まる所これ見よがしの派手さはないものの堅実かつ卓越した音楽性を有する氏をその要に抱くことによりピアノトリオというジャズにとっては極めてオーソドックスな編成の可能性を存分に満喫出来るだろうと考えた所にあった。更に、今日はそのリーダー格を変幻自在なピアニズムで常に聴く者に驚きを与えるのばらさんが務めることが私の背中を連日に亘り夏空の下に強く押し出したことは言うまでもない。果たして、冒頭のP.モチアン作〈etude〉によりこれ以上無い程の思索的なトーンで場を鎮めながらスタートした今日のステージでは、続く曲出しにのばらさんから意表をついた〈ブルース〉で、「私この場で創るから」の提案に西嶋・秋元両名も思わずのけ反った展開を経て、トリッキーなフレーズをテンポ良く散りばめながらグイグイとサウンド全体を前に前にと押し出したのばらさんの鮮やかな変容振りにベースもドラムも果敢に喰らいつきながら、一方でそんなリーダーを片時も休ませようとしない「仕掛け」を巧みに繰り出しながらトリオ全体が一切推進力を落とさないスピード感を維持しつつキレの良い音の連なりを紡いで行った。終わってみれば、前後半のセットに其々5曲ずつを連ねたこの日のステージであったが、メンバー各自のオリジナル曲(西嶋氏作:〈花の壁〉&〈大きな箱〉、のばらさん作:〈センチメンタルシナモン〉)では、其々の作曲者が大きくフューチャーされただけに、その曲想の意図を鮮明に伝えようとする意思が明確に感じられると共に他に披露された所謂アメリカン・スタンダード乃至はジャズ・スタンダードにおいては、一見すると嫋やかな佇まいでいながらもことその音創りにおいては時に意外なほどに悪戯な表情を見せるのばらさんの瞬間芸的な奇襲作戦をこのトリオの音創りの中でどう成功させて行こうかと三者が持てる知恵と技巧を出し合い攻めぎ合う意思が色濃く感じ取れて終始息つく暇の無い時間が流れていった。のばらさんの両手が低音から高音へと強打しながらお馴染みのテーマに繋げた〈body & soul〉。秋元さんがドラムセットのひとつたりとも無駄にせず引き出しの多さを遺憾無く発揮しながら独特の「散らした」打点を効果的に駆使したことで楽曲の持つ「人をくったような」趣きを際立たせた〈it ain’t necessarlly so〉。西嶋さんがサウンドのボトムを抑えつつ(良い意味での)はみ出し感を見せた事で、可愛いワルツが激情に向かって鮮やかに変貌を遂げたJ.ザヴィヌル作〈midnight mood〉等、意外にも今回が初の手合わせとなった三者は、整然としたリズム感の一致には囚われず、其々にその瞬間に自らが感じたであろう独自のタイム感を信じて交歓したからこそ、稀有なピアノトリオ・ミュージックが成立したのだと強く感じた。各自の音が多彩な軌道を描きながら全方位に拡がった軽妙洒脱なサウンドにハコ全体がまさに愉快爽快な気分に包まれた午後のひとときだった。最後に、前日同様マチネーライブは終演が早いのが有難い。と来れば、夕飯は(こちらも二日連続となった)焼き鳥だ。JR関内駅前にある創業S34年の老舗「秋吉」で決まりだ。そんな私の奇襲作戦にのばらさんも快く乗って下さり、河岸に急行した。のばらさん久々の黒生ビールを呼び水に小振りながらもしっかりとした味わいの各種焼き鳥に舌鼓を打った。まさに、良き音・酒・食が交錯するLALが完全復活した嬉しい週末となった。

#484 7月11日(金)

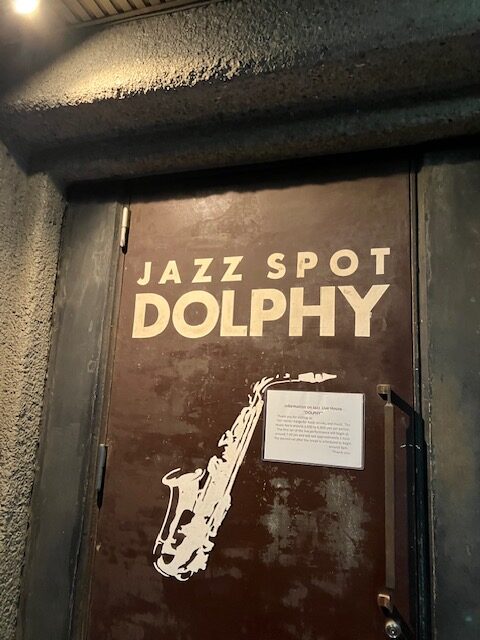

横浜野毛・ドルフィー

https://dolphy-jazzspot.com/

『TRIO HTR』tour2025-DAY1:羽野昌二 (ds) Thomas Florin (pf)) 類家心平 (tp)

横浜野毛・ドルフィーにて、『TRIO HTR』tour2025-DAY1を聴いた。

[H] 羽野昌二(DS) [T]Thomas Florin(P)from Switzerland [R]類家心平(TP)定期的に海外から俊英の表現者を招き意慾的な音創りを展開する羽野氏が今回招聘したトーマスさんは、聞けば‘18から日本での演奏活動を開始し、’23には半年日本に在住し、実に50本のライブを実現させた逸材とのことであったが、そんな氏と共にここの所羽野さんとの協働の機会も多い類家さんが参戦するとなれば、この夏を乗り切る活力を求め現場に向かったというのがことの次第。果たして、今宵から休み無しのなんと9夜連続公演の予定で日本列島を巡る旅に出航せんとした初顔合わせのトリオは開幕早々から高い集中力を維持しつつ一糸乱れぬ密度の濃い音のタペストリーを紡いで行った。中でも、想い起こせば、’24/2にご縁を頂いて以降今回が私にとっては5回目の現場となった羽野さんの一切の隙も見せないしなやかなドラミングには眼にも耳にも鮮やかな痛快さの極みを描いて行った。氏のドラミングに接していると、例え音数が多くなる局面になっても、それが独りよがりの「乱打」にはならず、一音一音が理路整然として的を得たキレと締まりのある打点により導き出される厳選された音が連なる「散打」として感じ取ることが出来、そこでは、その残響の適度なスペースの間に間に共演者が上手いこと切り込むことが出来れば、そこには極めて木目の細かい質実剛健なサウンドが勢い立ち上がって来ることになり、その意味では、今宵の類家さんも、トーマスさんも随所でクールな情感を迸らせながらもその勘所を外さず果敢に攻め入った所にユニット全体のアンサンブルとしての勝機を聴き取ることが出来た。今宵横浜で発生した台風HTRは、この後東海道・山陽道を駆け抜け九州に入り19日の宮崎まで、片時もその勢力を落とすことはないだろうと強く感じた。

#485 7月19日(土)

国立・NO TRUNKS

https://notrunks.jp/

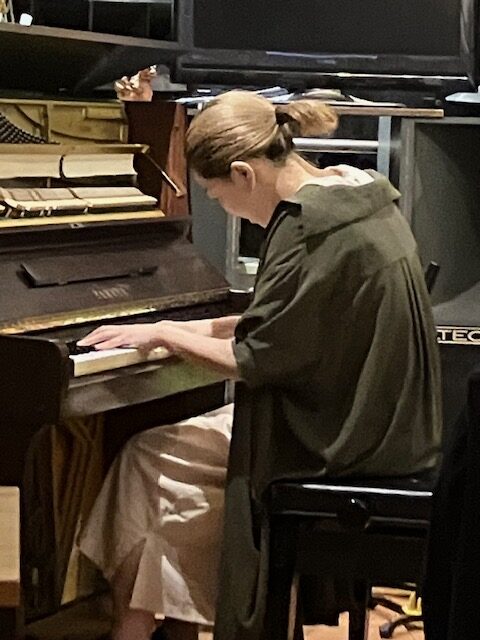

DUO: 山口真文 (ts/ss) 永武幹子 (pf)

’24/3以来三度目の訪問となった国立・NO TRUNKSにて、待望のDUOを聴いた。

山口真文(TS/SS)永武幹子(P)

同所では、今回が四回目となった両者の手合わせは、私自身初回より狙いを定めるもなかなかタイミングが合わず、絶好の土曜日に漸く願いが叶った今宵のステージ。幕開けの〈it could happen to you〉からenc.に披露された〈i thougt about you〉に至る迄、おふたりから文字通り迸り出した音の連なりは時々刻々と緩流から奔流へと鮮やかにその趣きを変容させて行った。この季節には如何にもお似合いだった’36米映画挿入歌〈summer night〉やジョビン作〈once i loved〉、ジャズメン・オリジナルらしいチャレンジングな構造を持つR.カーター作〈first trip〉やW.ショーター作〈aung san suu kyi〉、更には二日前が御命日だった巨星 J.コルトレーン所縁の〈my favorite things〉等々、この夜おふたりが選びとった楽曲に接していて、それらはあくまでも自らの内の閃きを呼び覚ますヒントの源であり、そこに契機を得て奏でられるアドリブがそれ自体新たなる楽曲となって立ち現れて行く在り様にこのDUOの真骨頂を観る想いがすること度々であった。

テナーにソプラノにと其々を効果的に使い分けた真文さんの高音の艶やかな伸び、低音の重厚な深み、そうして中音の膨よかなコク。対して今宵はかなり力強くパーカッシブに攻める場面も多かった幹子さんのアイデアの引き出しが多いからこその聴く者を片時も飽きさせず抽象と具象を瞬時に繋ぎ描き分けるスピード感と集中力。といったやうに。決して熱過ぎず性急になることが無い抑えたクールネスの中で撚られた二本の糸がしなやかさの極みを得るに至ったことは言うまでも無い。

池長一美, Thomas Florin, 須川貴志, 山﨑比呂志, 国立No Trunks, 纐纈之雅代, 羽野昌二, 秋元修, 小太刀のばら, 町田ニカズ, 野毛ドルフィー, 類家心平, 山口真文, 晴れたら空に豆まいて, 上町63, 西嶋徹, 新宿ピットイン, 謝明諺, 望月慎一郎, 永武幹子, 大友良英, 渋谷毅