論考『地底のレコードへの飛翔』(後編)

text by Yoshiaki Onnyk Kinno 金野ONNYK吉晃

本論考執筆のきっかけ

本年2月、地底レコードから、櫻井郁雄クィンテット「LOCAL TRAIN」のデモ盤が届いた。これをレビューするのは私にとって挑戦に近かった。この録音には「現在」があり、それはこのニホンという弧状列島でジャズをやるということの意味を考えさせられた。その気持ちをもってレビューを書き出した。論考のタイトルの意味はここから発している。

意味を見いだすために、別の二枚のアルバムと、二冊の本を必要とした。何度も書き直しているうちに「LOCAL TRAIN」のレビューはシンプルでいいと気づいた。

そして二冊の本の書評、『ピボット思考〜ビジネスモデルを破壊し創出する』と、『大楽必易〜わたくしの伊福部昭伝』をレビューとは別に、論考として書き始めた。この二冊は、音楽を売る人、音楽を書く人の立場から対照的に考える事が出来た。

二枚の参照CDについてのレビューは煩瑣となるため、当初後編で触れるつもりだったが削除した。

また、考察をすすめるうちにオト、コトバ、ウタへの視点が新たになってきた。しかしそれは全体がメディア論に傾倒する「地底への飛翔」という領域には中らないので、別の論考として起し、いずれ発表したい。

〜前編内容〜

1. インダストリーとエコノミー

・・・・ウィル・ペイジ『ピボット思考〜ビジネスモデルを破壊し創出する』書評、 スポティファイ 、データ化とアーカイヴ化、アートの存在意義、資本主義

2.マテリアリズム

・・・片山杜秀『大楽必易〜わたくしの伊福部昭伝』書評、ゴジラ、高柳昌行、エネルギーとマテリアル

『地底のレコードへの飛翔』(これより後編)

3.ジャズとエネルギー

音楽は宗教儀式の一部として発生したが、それを支えるだけでは終わらなかった。それは共同体を支え、さらに共同体を超える娯楽となりアートとなった。アート、それは文明を賛美するとか社会体制を肯定するだけではなく、「異議を唱える」手段である(伊福部昭の言)。

カントリーサイドで生まれたブルースはその一つだが、その性格は「怨み節」である。しかし大都市を故地とするジャズは、より娯楽的で多様な楽器によるアンサンブルを発展させた。歓楽の大都市、どこでも自在の成長が可能な、自生する大衆音楽=ジャズ。夜がジャズを生んだ。

一世紀を超えるジャズの記録媒体を通じて言えること。

まず、商品としての大きな利益は得られない。ジャズは隠れた資源だ。言い方が悪ければ、潜在的だ。

ジャズは初源の共同体的性格を失いつつ、西欧音楽理論と才人達によって商品音楽になった。また作曲家達もジャズからフィードバックを得た。

ジャズは定義をすり抜けるマイナー音楽である。個の確信を追求して普遍性に至ったのだ。

量子が粒子と波動の性質を持つように、ジャズは作曲・記譜され、同時に即興性に依存する。位置と運動を同時に記述できないように。理論で語れるが、それを乗り越える。ジャズは鑑賞される音楽ではなく、演奏者・聴取者の意識の持ち方なのだ。

このような音楽の価値は何か。即興という一連の逸脱行為、非直接的な意味、つまり抽象化された音響を、作品として記憶出来るジャズ文化の驚異である。

ジャズミュージシャンにとっては、記録媒体とは、その存在のほんの一局面を留めるに過ぎない。それは忘れないでおこう。ジャズは、確かに生業だ。それは、録音ではないし商品でもない。

4.商品としての音楽/演奏/媒体

再びウィル・ペイジの主張を著書から抽出してみる。

「自分の位置を音楽産業の中心から距離を置くこと。例えばDJは音楽を幅広い聴衆に提供する。道を踏み外し、アートの誠実さが損なわれず、味気ないメインストリームの音楽でなくてもダンスを満喫できる。大事な教訓を、メッセージが希薄化せず、群衆が離れていかないような配慮で(提供する)」

道? 誠実さ? どういう意味なのか?

大事な教訓? 誰の誰への? 希薄化しないメッセージを、群衆に?

そのメッセージはどの頁にも書かれていない。群衆とはすなわち音楽消費者であろうか。この辺りの叙述、原文にあたっていないので断定するに至らないのだが。

さらにペイジが私淑するマイク・ジーというラッパーの言も紹介される。ジーは、できるだけ幅広い聴衆に誠実に、かつメインストリーム化しないことを目指すのだという。

ジーは言う。

「心を込めて真実を伝え、理解して、心で感じ、使ってほしい。ラップは音楽からビジネスへ、アートからゲームへと進化した。ゲームに参加するにはレコードが売れなければいけない。しかしそのために魂まで売りたくはない」。

ここも、原文にあたっていないので正確さは望めない。が、よく目にするありきたりの主張だ。

ペイジの商売理念、ジーの音楽信条は一致する。道、誠実、真実、教訓を、彼の想定する「群衆」に売りつける事だ。「魂」以外を、だ。それは魂ではなく「やましい」ではないか。

アーティストとロックエコノミストが結託して提供する「魂なき誠実さ」、これが正しいものであり、彼らは衆愚=聴衆を教化するべきだというのか。

この関係は彼らにとってアンビバレントである。きれいごとを言っても、虚偽を売りつけるのは、自身を裏切ってこそ可能だ。あたかも宗教者のように。

カウンターカルチャーがサブカルチャーとなり、コミューン志向のヒッピームーヴメントは、クラブカルチャー、ストリートカルチャーへ移行する。

グラフィティアートは、キース・ヘリングやバスキアのようなハイアートになっていく。ウォーホルからバンクシーへ。誰もが真似できそうなスタイルは、儲ける形にするのが難しい。

ヒューマニズムからナショナリズムへ。デモクラシーからポピュリズムへ。「ピース&ラヴ」から「ファイト&ヘイト」へ。革新的アーティストを支持する民衆は常に正しい?(『団結した人民は常に勝利する』?)

種が水分を吸収して発芽するように、魂は自らを裏切りながら成長する。アートは実験が成功し、前衛が注目されると、投機の対象になっていく。これは現代美術史を思い出す方が分かりやすい。

5.コトバの欺き

大衆1(発信側)が大衆2(受容者)に送り、理解してもらおうというメッセージ、アートの誠実さ、ゲームとは一体何なのだ。

その大衆2とは、一日中イヤホンを耳に突っ込んで思考を停止し、音楽が途切れると落ち着かなくなる、音響麻薬のジャンキーではないのか。仮想世界に没入するゲーム中毒者ではないのか。

これが「アーティストら(大衆1)に十分な利益を還元すること」の現実だ。

一つの解析として、大衆1の言う「良い音楽」がコトバに依存していることに注意を喚起したい。つまり、ウタ=コトバに騙されてはいないか。欺きは言語機能の一つだが。

ウタ=コトバは、そのままメッセージであるだろうか。いや、多くのレトリックにまみれたテクストは、メッセージとしては限りなく冗長で曖昧である。

抽象化されたサウンドを消化できない音楽消費者(大衆2)は、そのような酵素を脳内に持たない。代わりに曖昧なテクスト/メッセージを、日常言語のままに解釈する。

もし音楽にウタが無いと自らの理解力に不安を感じ、ビートに乗ったスパイスの効いたコトバをプラッギング(耳栓)し続けるほうに走る。日常の不満、不安を誰かのコトバで代弁してもらい、エコラリアのように反復することで欲望、快楽を貪る。空虚な言葉の氾濫と自己欺瞞。告発にみえるそれが現状であり真実だと思い込む。

そして麻薬としての音楽は、麻薬同様最高の商品である。メディアは媒介物ではなく、それ自体で麻薬である。

現実を忘れ、世界を断片化し、思考を停止するウタ=コトバ。

食べ物が身体を作るなら、コトバが精神を育む。大衆1と2の大好きなコトバ(栄養)である「愛」「ラヴ」「希望」「夢」「未来」の組み合わせであり、それぞれの意味と同じくらい空虚だ。

これが「アーティストら(大衆1)に十分な利益を還元すること」の結果だ。

川田順造が西アフリカのフィールドワーク、『無文字社会の歴史』(岩波書店、1976)で示したように、共同体において、ウタは教養ではなく共有された文化である。共有される筈の、保存されるべき歴史は、エリートたる楽師によって書き換えられる。権力者の間を往来する楽師集団グリオの権力は大きい。

だからこそウタには厳然として文化の壁、言語の壁がある。お分かりと思うが歌曲の訳詩など全くの虚偽である。詩を翻訳するとは文化を翻訳する可能性である。

「マイ・フェイヴァリット・シングス」はミュージカルの中の一歌曲なのか、コルトレーンの熱演として思い出すのか。これは同じ曲なのか? 言葉が無ければ共感できないのか?

抽象化したサウンドの奔流を受容できるなら、「マイ・フェイヴァリット・シングス」の歌詞の意味を知ろうなどと思わない。歌詞は単なる記号連鎖であり、演奏パターンの符牒だ。あるのはカルテットのメンバーの個々の演奏と、アンサンブルのマジック、奇跡である。

デレク・ベイリーのソロを聴くとき、言葉は精神の陰に潜んで、その存在を隠している。

高柳昌行が『久保山愛吉の墓碑銘』をかけながらメールスで演奏したとき、彼は演奏の陰にあった彼自身の怒りを、コトバ(ドイツ語)によって提示した。

1973年、セルヒオ・オルテガによって作曲され、学生コーラスグループのキラパジュンによって作詞された『不屈の民(原題:団結した人民は決して敗れない!)』はチリのアジェンデ政権への応援歌として広まった。その後この曲は、左翼系反体制運動の中でよく歌われるようになった

そして作曲家・ピアニストのフレデリック・ゼフスキーは、この曲のテーマによって『不屈の民・変奏曲』を作曲し、自ら演奏し、日本でも高橋悠治の録音がある。しかし、このような「コトバ抜き」は、原曲の由来、状況を希薄化しているのではないか。明確な大衆運動が無い中で、免罪符のようにこれを聞き、連帯を表明したつもりのインテリゲンチャ。

ユダヤ人がユダヤ教でアイデンテティを維持して来たように、ロマ(ジプシー)のようにウタで共同意識を保ってきた集団もある。何度も書くが、多くの大衆音楽(特に20世紀前半に成立した様式)は、移民達の郷愁により、歌と踊りと演奏の三位一体で育まれた。

しかし、それは本当にウタだろうか、それはむしろコエではないのか。何故なら移民達はまずコトバ/テクストを失って行く。するとそこに残るのはコエだ。

ウタは自らを嘆き、弾圧を告発し、抵抗する。

共同体は、或る意味弾圧される事で伝統を保って来たといえないだろうか。

その時々で、ウタは変る。コトバがかわるから。意味が必要だから。自分達を守らなければならないから。

だからコトバよりもコエ、オト、サウンドではないのか。オトはコトバの乗り物ではない。コエは先祖の声帯であり、遺伝子の響きだ。

ウタ、オト、コトバのせめぎ合い、裏切り、共犯、誤解、こうした関係をもう一度見直すため、私は別の論考を用意している。

オト〜演奏は、音楽は、サウンドは、コトバに依存しないアート、文化である。

アートは希望かもしれない。それは希なる望みだ。

あるいはアートは夢かもしれない。それは精神の澱(おり)か排泄物だ。しかし、生きている限り、澱と排泄物は生まれる。出産は最高のデトックスという。ニンゲンが生きている限り、異化作用(食事、消化吸収)をして排泄するように、資本主義は資源を食いつぶしながらゴミを生み出すシステムでもある。

しかしオトは、アートは現世の利益ではない。それは消えゆきながらも後世への伝言だ。

6.カルチャーとエラン・ヴィタール

メインストリームとダンスミュージックの関係はどうなっているのか。

かつてジャズは歌であり、ダンスの伴奏であった。つまり流行音楽のメインストリームである。

歌、踊り、演奏、この三位一体は世界中の大衆音楽に存在する。

それが現状を忘れるための個人主義の娯楽、快楽、麻薬でしかないのか、あるいはサウダージなのか。そして異議申し立てをし、改善していくための手段になるのか。この三つの傾向は同居できる。それが大衆音楽の驚異だ。

ラッパーやジャズメンは、常にアンビバレントな闘いを強いられる。売れてこそ主張は広がり、主張が彼の首を絞める。彼が活動停止を、あるいは寿命ではない死を余儀なくされるとき、彼らの表現はどうやらシステム(社会)と精神(個人)の急所を衝いていたのかもしれない。

ラップやジャズだけではない。フェラ・クティや、ヴィクトル・ハラも、コーネリアス・カーデューも忘れ去られることはない。ではマーヴィン・ゲイや、ジョン・レノンの死はどうなのだ?

支配システムには、一定割合の反体制集団が必要である。ヒトの体の免疫のように。免疫抗体反応は、眠らせずいつも機能させる必要があるのだ。死せるミュージシャンに幸あれ。彼らは汚辱と栄光にまみれている。

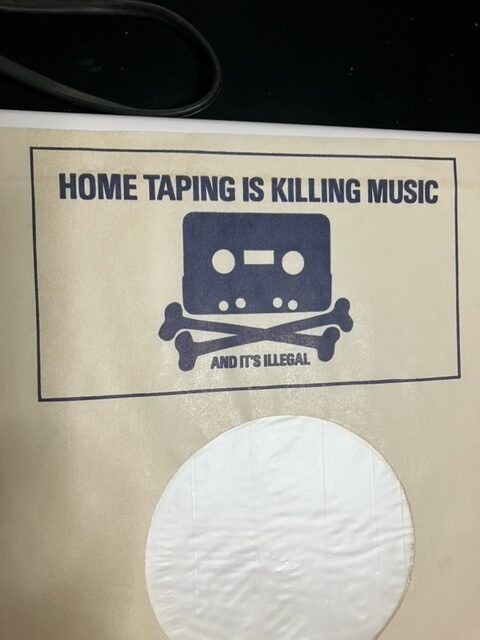

コトバが理解されなくても、忘れられても、誤解されても、意味ではなくサウンドそのものを読むのだ。コトバはそれ自体を裏切る。テクストデータは隠蔽、改竄、消去される。しかしパピルスは、写本は、書物は残った。テープやレコードが残ったように。それは埋蔵経となり、求められる時宜を潜んで待つ。

我々の追求すべき音楽は、商品ではなくして文化である。そしてCDやレコードといった物質的媒体は文化財である。それはダウンロードするデータではなく、そのサウンドとともにヴィジュアル、手触り、匂いを吟味するべき考古学、そして考現学の資料なのだ。

コトバは状況に依り意味の変容が起きる。しかし演奏は直接的に認識される。

ネット内で蒸発するデータだけではなく、物質的記録媒体を欲望する者、オブジェを蒐集し、フェティッシュを崇拝する者どもは、その物欲、購買欲に縛られた奴隷でもある。欲望は無限の形態をとって現れる。物欲の奴隷に幸あれ。

ことばに裏切られ、ものにたよる。結局私はペイジやジーと同じではないか。

ニンゲンの文化財を保存し、顕彰し、検証すること、それは内的深淵、地底への飛翔(エラン)である。再生、リインカーネーションせよ。

まずジャズを通じて、我々は可能な限り生命力を抽出しなければならない。タルタロスの深奥から、ファー・ビヨンドへ。

(終わり)

追記:前編にて紹介した『ピボット思考〜ビジネスモデルを破壊し創出する』、『大楽必易〜わたくしの伊福部昭伝』ともに電子書籍あり。さあ、ネットをご利用下さい。私はニンゲンが生み出して来たツールの存在を否定も拒否もしない。誤解なきよう。

前編

https://jazztokyo.org/reviews/books/post-109251/