インプロヴァイザーの立脚地 vol.8 竹下勇馬

Text and photos by Akira Saito 齊藤聡

Interview:2023年5月7日 小岩にて

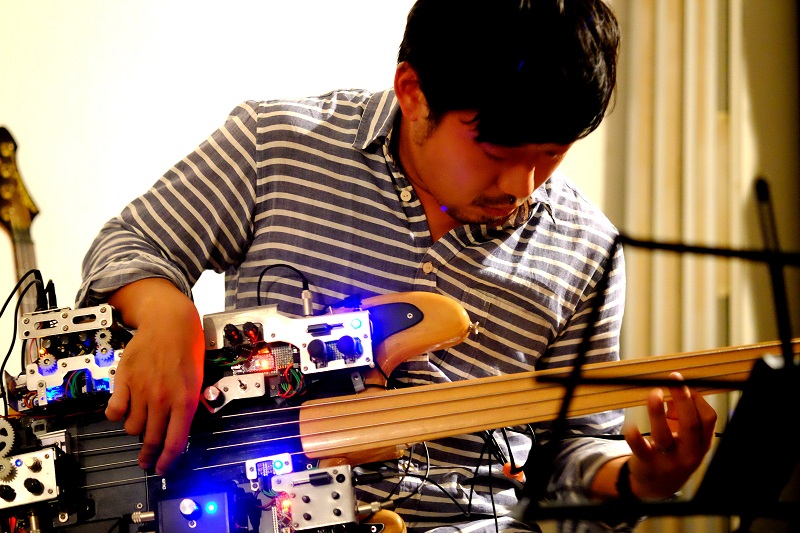

竹下勇馬(楽器製作家、演奏家)はいくつものセンサーモジュールを取り付けた「エレクトロベース」、回転・揺動スピーカー、半自動楽器などを自作し、自ら演奏する。また近年は野鳥の撮影にも本腰を入れており、あまりのオリジナリティに誰もが戸惑っているようにみえる。その不可解さは少なくないインプロヴァイザーたちも惹き付けている。

フリージャズ的なもの

大阪で生まれ育った。15歳か16歳のころにはギターを手にして弾き語りをはじめたが、それは、他の多くの若者がそうであったように「たしなみ」に過ぎなかった。人前で演奏をはじめたのは、18歳か19歳のとき、ヴォーカルをやる幼馴染に「サイドギターを演らないか」と誘われたことがきっかけだ。レッド・ホット・チリ・ペッパーズのようなミクスチャー・ロックのバンドであり、ロック箱でライヴもやった。ただ、サイドギターなんて楽しくもなんともなかったし、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシスト・フリーを聴いてすごいなと思っていたこともあり、借り物のベースで演奏することにした。それ以降はずっとベースを弾いている。

ところが、ヴォーカルの幼馴染がいきなりバンドを辞めてしまった。バンドはギター、ベース、ドラムスの3人となり、ギター担当の福岡宏紀がソニックユースなんかを好んでいたこともあって、ノイジーな曲を演ることが多くなった。はじめは1ステージで5、6曲を演っていたが、次第に1曲が長くなってきた。竹下はエフェクターも使い、ノイズ的な音を出していた。

そしてこんどは福岡が急に「サックスを吹く」と言いだした。サックスのジョン・ルーリーが率いるラウンジ・リザーズに憧れてのことのようだった。サウンドもフリージャズ的になってゆく。かれらが見出した形は、最初にどうと演奏して20~30分ステージ上で何もせず、ふたたび演奏して終えるというもので、観客の緊張感にもすごいものがあった。とはいえ、かれらには「それしかできなかった」。演奏場所はほぼ難波ベアーズばかり(当時は大阪でノイズ系といえばまずここだった)。

竹下は、福岡から「これがフリージャズなんだ」と、デレク・ベイリーらのアルバム『Mirakle』を聴かせてもらったし、竹下自身もジャズなるものに興味を持ってレコード店に通った。なかでもオーネット・コールマンの『Body Meta』が「めちゃめちゃ良かった」こともあってオーネットの他の作品、それからドン・チェリーといったように、芋づる式にいろいろ聴いた。

そんなふうにしてしばらく活動していたが、福岡が東京に行くことを決めたため、演奏することもなくなった。さて、ベースひとりでどうしたものか。仕事も忙しくなり、3年くらい演奏自体をやめてしまった。

東京

2011年の東日本大震災の翌年、竹下は気持ちが動いて東京に引っ越すことにした。30歳になる直前のことである。知り合いがさほどいるわけでもなかった。最初に住んだ町は中野で、加藤崇之(ギター)がフリーインプロ・ジャムセッションのホストを務めるとき、ナカノピグノウズに足を運んでみた。そこで知り合った人たちがいろいろと誘ってくれた。

難波ベアーズの店長だった三沢洋紀がブッキングを行っていると知り、横浜の黄金町にあった試聴室(現在は日ノ出町に移転)に行ったことは大きかった。竹下は、そこで大島輝之(ギター等)とも、中田粥(サウンド・アート)とも、石原雄治(ドラムス)とも、現在活動するサラダマイカル富岡製糸場グループ(サラ富)のメンバーとも知り合うことができた。また康勝栄(ギター等)とは、大島の紹介で。

大島はワークショップを開いており、参加者はソロを演ることを求められた。竹下はひたすらハーモニクスばかりを演っていた。音楽の勉強をしていないことへのコンプレックスもあったのかなといまになって振り返る。

ベースに別のものを付ける

最初、かれのベースには何も付いていなかった。一方でエフェクターも使わないようになっていた。それよりも特殊奏法に拘っていたが、人体のみでできることにはどうしても限界がある。

そんなことを考えていると、大島がサーキットベンディングについて教えてくれた。既存の電子機器の回路を取り出し、無理やりつなげたり曲げたりするカスタマイズ手法である。竹下は触発され、電子工作をはじめた。図書館であれこれと調べては試し、良さそうだなと思ったものがイタリア・アルディーノ(Arduino)製の小さなマイコンである。本来はプログラミングをして電子機器を制御するためのツールであり、竹下はこれをベースに付けてみた。本体と連動するわけではないが、演奏で両手がふさがっているから足もとよりは近いほうがいいだろう、というわけである。そして、次第にベースに付けるものが増えてきて、何かもうちょっと欲しいと思うたびに調べた。

エフェクターに歯車を付けた当初は手動であり、それにより音が変化する。その歯車も発展し、自動で動くようになってきた。とはいえ、いまもベース上のモジュールと本体とは直接の連動はしておらず、演奏の動作と連動している。自動化はベースを弾きながら同時にノイズも出したいという方向性に沿ったものであり、はじめからコンセプトの中にあった。それもサラ富などバンドで演っていたからだ。

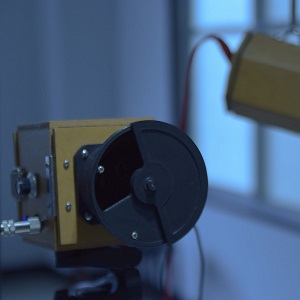

自動化と演奏

自律的に動く機械を作り始めたのは2017、18年ころのことである。まずはプログラムにより回転するスピーカーを作り、自分が演った音をそこから出すようにした。単なる自分の演奏の手先ではない。複数の機械にはすべてモーターが入っており、スイッチをオンにするとすべての動きや音が互いに少しずつずれてゆく。ここには、同期を前提とする電子音楽のありように対する意図的なアンチがある。すなわち、「同期させない」、「安定してはいけない」。

竹下は、演奏の流れをときに「ぶった切りたくなる」という。また、皆で音楽的に進むサウンドについて「予定調和で驚きがなくておもしろくない」し、「支配的」だとする。「一緒に行きたくない人も終わりたい人もいるだろう」と。ただ、竹下自身も流されるところがあるから、機械の動作にまかせたりもする。

これは演奏という場への「提言」なのである。

2023.1.15 solo performance at Ftarri

共演者たち、インプロヴァイザーたち

大島のセッションから発展し、《《》》(metsu)(大島、中田、竹下、石原のグループ)ができた。石原雄治(パーカッション)ともそこで知り合い共演した。2015年頃には石原とのデュオユニットTUMO(ツーモ)をはじめた。グループ名はチベットの呼吸法トゥモをもとにしており、それを使えばどんな状況でもなんとかなる。すなわちTUMOは誰と演ってもなんとかなる。その通り、かれらは梅津和時(リード)、メテ・ラスムセン(サックス)、熊坂路得子(アコーディオン)、アーリントン・デ・ディオニソ(自作サックス)など多彩なゲストを呼んでは共演し、かっきり100回のライヴを行った。ゲストを入れるのはBar Isshee(千駄木)を経営するissheeの発案だった。

坂口光央(キーボード)、藤巻鉄郎(ドラムス)との坂口光央トリオはときにジャズ的な要素も入るかもしれないと話す。藤原大輔(サックス)が加わることもある。

のっぽのグーニー(田中淳一郎)(ヴォーカル、ギター)は実に奇妙な感覚を持った人であり、筆者も独特のキメ感や脱力感に強く印象付けられた。かれとは、石原、コルネリ(ヴォーカル、シンセ)、村野瑞希(ヴォーカル、パーカッション)を加え、のっぽのグーニーBad Medicinesというバンドを作っている。なおバンド名はボン・ジョヴィの曲<Bad Medicine>から付けられている。

ハニカム工業はYousuke Fuyama、ステファン芝辻ペランというふたりのアーティストと組んだグループであり、サウンドアート寄りである。

竹下がおもしろいと感じる人はアート寄りであることが多いという。のっぽのグーニー、川口貴大(自作楽器等)、すずえり(ピアノ、自作楽器)、中村としまる(ノー・インプット・ミキシング・ボード)など。大上流一(ギター)は共演すると独特の緊張感を覚える、他にあまりいない存在だ。岡千穂(コンピュータ)はなにを考えているかよくわからないところがある。田上碧(ヴォーカル)は歌モノでもなく即興ヴォイスでもなく、不思議なところがある。

(文中敬称略)

アルバム紹介(近作を中心に)