悠々自適 #74 <クロード・ヌガロを聴いてチャールス・ミンガスに涙し、ミシェル・ペトルチアーニの狂気 を思い浮かべ、河田黎のクロード・ヌガロへの思いの深さに感嘆!>

text by Masahiko Yuh 悠 雅彦

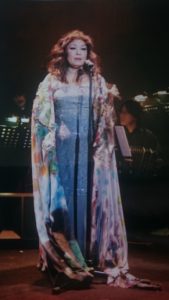

河田黎 at Barbara

2017年3月26日 14:00~16:30 バルバラ(赤坂)

第1部

1)哀しき唄(フォーレ)

2)綱わたり(ジャック・プレヴェール作詞/ジョセフ・コスマ作曲)

3)朝の食事(同)

4)満ち足りた(または、豊かな)朝(同)

5)メッセージ(同)

6)バルバラ(同)

第2部

1)美しき五月

2)チャーリー・チャップリン

3)ムッシュ・ウィリアム

4)アームストロング

5)ハーレム

6)トゥールーズ

河田黎 vocal

佐藤由美 vocal

太宰百合 piano

河田黎(かわだ・れい)を表看板にしたアット・ホームなコンサートを久方ぶりに楽しんだ。これっぽっちも衰えぬ彼女の活動意欲には舌を巻くしかないが、歌うことに情熱を注ぎ込む彼女の歌唱が生む心地よさは、大きなホールで聴いても本質的には変わらないとしても、しかし、20人も入ったら満席となるこの日の<バルバラ>のようなこじんまりとしたサロンで味わうと格別だ。ことにシャンソンやジャズ・ソング好きのヴォーカル愛好家にとっては、こんな言い方が許されるならリスナー冥利に尽きる贅沢なスポットといってもよいだろう。

ちなみに、彼女は親しい仲間たち(井関真人、岡本正之、土岐能子、白坂道子)と”六味唐辛子”というジャンル横断的な歌や演芸を披露するグループ活動にも情熱を注いでおり(実は河田黎は落語もやる)、去る1月21日に芸術劇場(池袋)の<シアター・イースト>でその六味唐辛子の単独コンサートを催した。

閑話休題。

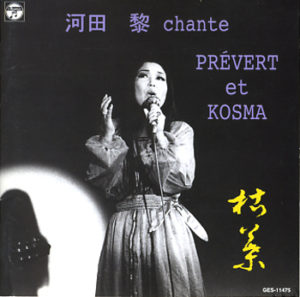

私が河田黎の歌を初めて聴いたのはもう10何年か前の文化庁主催<芸術祭>でのことだったが、以来知己を得て自身が出演する折りには必ず声をかけてくれるようになった。彼女のレパートリーの大半はいわゆるシャンソン(フランスのさまざまな小唄や歌曲なども含む)だが、そうした多種多様なフレンチソングの中で私のハートを強く刺激した3人の作曲家の作品があった。1人はバルバラ、もう1人はレオ・フェレ、そして最後の1人がクロード・ヌガロだ。むろんほかにもアストル・ピアソラやクルト・ワイルらの作品を好んでレパートリーに加えて、まさにカテゴリーを横断する歌唱を積極的に試みている河田だが、両者はフランスの作曲家ではないので、またの機会に譲りたい。

この3者の中で最も興味をそそられたのがトゥールーズ生まれのクロード・ヌガロだ。ジャズ愛好家を自認する人なら、ヌガロを知らないなどとは間違っても口にして欲しくない。トゥールーズに縁の深いミュージシャンというと、”ガラスの骨を持つ天才的ピアニスト”として80年代半ば過ぎに世界的な注目を集めながらも、36歳で亡くなったミシェル・ペトルチアーニ(1962~1999)が思い出される。テナー奏者チャールス・ロイドのグループで世界へ雄飛し、1985、86年にはマウント・フジ・ジャズ・フェスティヴァル・ウィズ・ブルーノートに出演して大きな注目を集めた。初来日したのは83年で、ピアノ演奏を記者や関係者に初披露したとき、たまたま司会役だった私がペトルチアーニを腕に抱き、あらかじめセットされたピアノの椅子まで運び座らせたことがある。彼が歩くたびに骨が折れる体質の持主と聞いていたので、必要以上に慎重に、彼を両腕に抱えて歩いたことがつい昨日のことのよう。その彼の身体が、何と軽かったことか!その感触の意外さだけは、彼のその身体から噴出する情熱的な音楽とともにいまだに忘れられない。

もっとも、ペトルチアーニの生地はオランジュ(オレンジの意)。なぜデビュー当時、彼がトゥールーズとの結びつきを喧伝されたのかよく分からない。この地が世界に羽ばたく前の彼の活動舞台だったからだろうが、それほど彼とトゥールーズとは深く結びついているということだったのだろう。

トゥールーズには私自身は行ったことがない。しかし、ジャズとは縁の深い町だとものの本で読んで憧れてはいた。まして古いジャズ愛好家なら誰でも知っていることだろう。この町のラジオ・トゥールーズからはジャズがよく聞こえてくるとの話を私もよく耳にしたし、何しろこのラジオ放送では初期のジャズのフランスにおけるオーソリティーで有名なユーグ・パナシェ*(1912~74)のジャズ番組が有名で、この放送から飛び出すジャズを聴いて感化されたミュージシャンやファンが少なくなかったとの話もよく聞いた。もしかすると、クロード・ヌガロもそんな1人だったのかもしれない。ちょうどモダン・ジャズがパリで注目され始めた55年ごろ、彼はジョルジュ・ブラッサンスらとともに歌い始め、やがて58年にはジャズに感化されたファースト・アルバムを出すまでにいたったのだから。

*”ホット・ジャズ”。この語は彼が22才のとき書いた評論集『ホット・ジャズ』が出発点。RCAの招きで渡米し、有名なブルーバード吹込の監修や制作に情熱を注いだ。中に『パナシェ・セッションズ』(RCA)がある。中でも歴史的なトミー・ラドニアの発掘が有名。

ヌガロの父親はオペラ座専属のバリトン歌手。一方、母はピアニストで、青年時代のヌガロは母の弾くドイツの古典からロマン派にかけて活躍したシューベルト、シューマン、ショパンらのピアノ曲に親しんで育ったらしい。私がヌガロの名を強く意識したのは、確かFM放送で彼が歌う「トルコ風ブルー・ロンド」を聴いた瞬間からだった。そのときは呆気にとられた。言わずと知れたデイヴ・ブルーベック・クヮルテットが1959年8月に吹き込んだヒット・アルバム『Time Out』(CBS)の劈頭を飾った1曲(一般的には3曲目の「Take Five」の方に光が当たった)。これにヌガロが自ら詞をつけて歌っていたのだ。フランス語で、しかも恐ろしく変化に富むドラマティックな唱法ゆえ、何を歌っているのか皆目分からなかった。だが、ジャズとフランス語歌唱の新鮮な激突といった展開は極めてスリリングだった。

そして――その出会いからしばらく経った2007年10月、私は再び「息も絶え絶え」と名を変えた「トルコ風ブルー・ロンド」の熱風を浴びた。それが再度の芸術祭参加公演、『フェレとヌガロとワイル/天国と地獄』と銘打った河田黎のコンサートでのことだった。レオ・フェレとクルト・ワイルにサンドイッチされたヌガロについて、河田はプログラムにこう書いた。<ヌガロとの出会いは古く20年以前パリのオペラ座近くの小さなレコード店で、小柄なマダムに「シャンソンならこれが一番」と強く薦められたカセット・テープが最初でした。日本では当時ほとんど知られていませんでしたが、その素晴らしさは完全に私を虜にしたのでした>。彼女が歌ったヌガロの曲は「人生は残酷」、「ル・シネマ」、「チャップリンのように」、「雪」、そして「息も絶え絶え」の5曲だった。どれも魅力的な作品だが、ここではジャズに絶大な影響を受けた作品に焦点を当ててヌガロの特異な作風に触れておこうと思う。「私を虜にした」と告白した通り、ヌガロのドラマティックな詞と機知に富んだ唱法に強い示唆を得ながら、河田は自分の言葉を駆使して訳詞し、活きいきとした日本語によるヌガロ・シャンソンとして甦らせたのだ。驚いたことにヌガロに限らず自身が歌う楽曲の大半を彼女はみずから日本語に訳出して歌っていた。それにしても、「息も絶え絶え」と名を変えた「トルコ風ブルー・ロンド」には驚いた。あの8分の9拍子のユーモラスなブルーベック作品が、ボスとチンピラの愉快な、しかし息詰まる逃走ドラマとなって変転するのだ。言葉がメロディーの先からほとばしり、まさに息もつがせぬドラマを河田は歌で演じてみせた。

とはいってもこの日、河田は劈頭から、詩に新しい響きを与えた男と畏敬されたヌガロにスポットを当てたわけではない。ジャズ愛好家がこのサロンに来ているはずがないからだ。フォーレの「哀しき唄」(寺島尚彦編曲)と「シシリアーノ」をみずからの訳詞で歌いはじめるという、打ち解けた雰囲気の中にシャンソンの余情が漂うオープニングを設定して第1部を開始した彼女は、J.ブラントの「綱わたり」に続いて、プレヴェールの詩にジョセフ・コスマが作曲した「朝の食事」や「メッセージ」などでシャンソンの濃密なひとときを用意し、名花バルバラをたたえたプレヴェール&コスマの名曲「バルバラ」まで、ヴェテランらしい味のある唱法で打ち解けた雰囲気を盛り上げた。そして休憩後、クロード・ヌガロに光をあてた第2部は「美しき5月」で蓋を開け、レオ・フェレのユーモラスな傑作「ムッシュ・ウィリアム」を間に忍びこませながら、彼女はことさらに構えることなく「チャップリンのように」、「アームストロング」、「ハーレム」、傑作「トゥールーズ」などヌガロの代表作を時に淡々と、時には表情豊かに熱唱した。

「アームストロング」はむろんサッチモ、すなわちルイ・アームストロングのこと。また、ヌガロがなぜ「ハーレム」のタイトルで詩を書いたかを、私は河田の訳詞と歌を通して知った。「トルコ風ブルー・ロンド」と並ぶヌガロの異色作「ハーレム」が、ヌガロとジャズの親近性を射抜いていることはもはや言うまでもないと思う。この詩を河田自身が訳した日本語で味わうと、ヌガロがなぜハーレムに強く惹かれたかが分かる。私も初めてニューヨークの人となった1970年の夏、友人や知人が強くいさめるのを振り切ってハーレムの町を歩いたことを思い出す。アポロ劇場までだから心配ないよといいながら、その実、さらにアップタウンへと歩いていったことがつい昨日のことのようだ。さて、河田が訳した「ハーレム」は以下の通り

(原文のまま)

ビクビクせず 平気で居よう

白い俺の肌 (この街では)気がひけるが…………

1)暗闇で歌ってる 怖くないように

何たる矛盾 ブラックにとって

彼らの街 ポリスのサイレンが鳴る

君らの素敵な歌が聴きたい

ハーレム ハーレム 怖い街

2)怖いハーレム 真夜中どき

背後に迫る ナイフの気配

振り向けば 満天の星空

降り注ぐ光 雪と煤に

愛しのハーレム

其処はゆりかご ちぢれっ毛どもの

ビロードのゆりかご 文無しどもの

いついつまでも 変わらぬテンポで揺れる

憩いのゆりかご ハーレム

3)おやミンガス 死んだ筈だよ

はみ出し男が 通り過ぎてゆく

差別に抗う 偉大なミュージシャン

(人物の説明を風体でなく、具体的に簡単に表すため。ミンガスを知らない人が

多いから、とある人から指摘されたので、3行目をこんな訳詞に~河田黎)

怒りの火花 辺りに散々

憤然と行くよ

凍てつく風 新聞とベースボール

天才、逝く でも 彼の熱い胸の

ドラムは轟き 激しく碁石を揺する

寒い 熱い ハーレム

4)暗闇で歌ってる 怖くないように

只1つの希み ブラックにとっての

奇跡が起きた 街のアポロ劇場から

輝くスターが 生まれ出てきた

雪と煤の 我がハーレム

なるほどハーレムは、少なくとも当時は怖い街だったかもしれないが、ヌガロにとっては忘れられない幾多のジャズやブラック・ミュージックのスターが輩出した街だった。彼にとっても、チャールス・ミンガスは憧れのミュージシャンだったのだろう。私には彼の気持がよく分かる。マックス・ローチと並んで人種差別撤廃に向けた運動を主導したチャールス・ミンガスは真に偉大な音楽家だったが、70年にニューヨークの小さなライヴハウスで会って話をした彼は実に穏やかな人だったことを、つい昨日のことのように思い出す。

たとえば1957年、アーカンソー州リトル・ロックの中央高校に黒人生徒9人が入学した。時の同州知事フォーバスは何と州兵を出動させ、9人の黒人生徒の入校を阻止する策を講じた。これが全米を揺るがしたリトル・ロック騒動(事件)の真相だ。もし時の大統領アイゼンハワーが軍隊を派遣する措置をとっていなければ、さらに悲惨な結末を呼ぶことになったかもしれない。かくして9人の黒人生徒は全員晴れて登校を果たすことができた。チャールス・ミンガスは白いアメリカの横暴に反旗を翻した。彼は友人の批評家ナット・ヘントフが主宰するキャンディドというレーベルからリーダー作を発表したとき、「フォーバス知事の寓話」と題した作品を吹き込み、その中でみずから大きな声で “馬鹿な奴だよフォーバスは” と知事を揶揄し罵倒したのだ。それから12年経って、夫人のスーと笑顔で私と話している彼こそが、まぎれもないあのチャールス・ミンガスなのだ。私はこの奇跡を決して忘れない。日本へ行って演奏したい、という彼の懇願を受けて、私は手を尽くした(1972年、チャールス・ミンガスの初来日が実現したときの喜びも忘れられない)。マックス・ローチは言った。「これは抗議(プロテスト)ではない。声明(ステートメント)だ」と。2人はファイティング・ニグロ(闘う黒人)として名を馳せた。だが、2人だけではなかった。こうした黒人行動への支持と支援を表明したミュージシャンには、デューク・エリントンやカウント・ベイシーをはじめ、アート・ブレイキー、ソニー・ロリンズ、ローランド・カーク、ジョン・コルトレーンら多くのスターやジャイアンツがいた。すなわち、ハード(モダン)・バップ・ジャズの背後には、自由と平等を求めて立ち上がった多くの黒人民衆の声がこだまし、躍動しているということだ。そのことをクロード・ヌガロはヨーロッパの良心を示す1人としての自覚を持ったアーティストとして、その素晴らしい源泉がハーレムにあることをも熟知していた、ということだ。だからこそ「アームストロング」(Let My People Go)、「息も絶え絶え A Bout De Souffle 」(トルコ風ブルー・ロンド Blue Rondo A La Turk )、「 Bidonville 」(バド・パウエル作曲 ベリンバウ Berimbau )のように既成曲と自己の創作を合体させた作品が少なくない(ジャンゴ・ラインハルトの作品「雲」にヒントを得た「雲の囚人」もあれば、トロンボーン奏者スライド・ハンプトンの「Sister Salvation 」に作詞した「Sceur Ame」や、ソニー・ロリンズの有名な「セント・トーマス」に作詞した「A Tes Seins 」などもある)。これから判断してもヌガロがいかにスピリチュアルからモダン・ジャズにいたる黒人音楽を愛し、ブラック・ミュージックに精通していたかがよく分かる。そのうえで「ハーレム」に耳を澄まして聴けば、ヌガロがそうした黒人音楽の源泉としてのハーレムにこよない愛着を見出していたことがよく分かる。

河田黎がこれらの楽曲、わけてもジャズへのアプローチが欠かせないヌガロの楽曲をこれといった迷いも逡巡もなく堂々と料理出来た裏に、ピアノの太宰百合の例外的な健闘があったことを忘れるわけにはいかない。とりわけ「アームストロング」でのパンチのきいた、黒人少年少女コーラス隊がスピリチュアルズを熱唱するホットでリズミックな迫力を彷彿させる演奏が快適。ジャズ奏法による力強いアプローチが随所で河田を守り立てた「ハーレム」といい、一方ドラマティックなバラード奏法で河田に寄り添う「トゥールーズ」といい、河田が安心してヌガロやコスマやフェレの世界を描きだす展開に、太宰のピアノが活きいきとした存在感を発揮して印象深かった。

CD-L:『時の流れに..』/CD-C:『悪の華と酔いどれ船と』/CD-R:『枯葉』

http://www.chanson-museum.com/

チャールス・ミンガス, 河田黎, クロード・ヌガロ, 六味唐辛子, バルバラ, レオ・フェレ, ミシェル・ペトルチアーニ, 太宰百合