From the Editor’s Desk #23 「Nadja のゆくへ」

text by Kenny Inaoka 稲岡邦彌

5年間近くお世話になったキング・インターナショナル(KiI社)との協業を終えることになった。3月12日付けのメールで突然「4月をもって営業終了」を告げられた。理由として「主要レーベルとの契約解消や国内外音楽ビジネス全般の構造的な変化」により「従来のような事業展開が困難な状況となっ」ていたことが挙げられている。KiI社はメジャーのキングレコード(Ki社)の100%出資の子会社で35年にわたって主に海外音楽ソフトの輸入販売を手掛けてきた。親会社への吸収合併の可能性も、業界の構造的変化が廃業理由とあっては望むべくもない。私事ながらCDマーケットの継続的縮減という「構造的変化」を重く見てあえて取り上げてみた。

私が主宰するレーベルNadja 21がKiI社と協業関係に入ったのは約5年前。現在までに15タイトルをリリースしたが、うち4タイトルは輸入盤の国内仕様発売、アーカイヴのCD化が8タイトルで、新作は3タイトルだった。

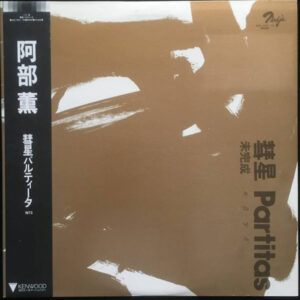

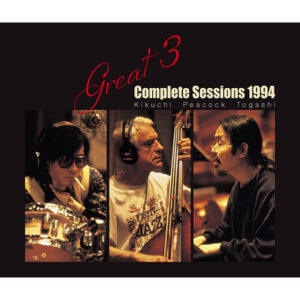

初回のリリースは阿部薫の『完全版 東北セッションズ 1971』で、なんとか2枚のCDに収めようと四苦八苦するわれわれをみて部長がひと言「貴重なドキュメントなのだから事実に即して3枚にすべきだよ」と。続く、菊地雅章、ゲイリー・ピーコック、富樫雅彦によるGreat 3のCD4枚組『コンプリート・セッションズ 1994』、高木元輝のソロCD5枚組『ラヴ・ダンス』、高木と吉沢元治のCD3枚組『デュオ&ソロ』など通常のレーベルではあり得ない企画の実現はすべてこの大川健部長の英断による。

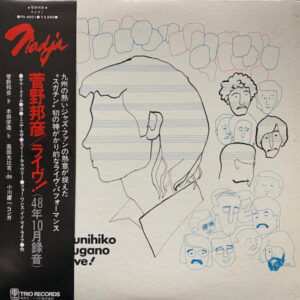

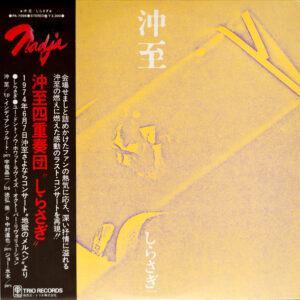

そもそもNadja 21の先陣 Nadjaは大熊隆文(故人)の英断によって誕生した。大熊は旧トリオレコードの初代事業部長。フランスかぶれの趣味人だった。鹿児島の中山信一郎から持ち込まれた菅野邦彦の強烈にスイングするジャズをなんとかレコード化したい一念から大熊と話し合って生まれたのがNadja。最高の音質を標榜するトリオレコードがカセット録音を音源とするレコード制作の逃げ道だった。ちなみに菅野は今でもこのアルバムを最高傑作と自負している。渋谷毅のデビュー作『ドリーム』も Nadjaから登場した。近年、内外のレアグルーヴ・シーンを賑わせている福居良の『シーナリー』もオリジナルはNadjaである。ミュージシャンからの持ち込みが続きNadjaは「ジャズは音質も大事だが、演奏がより大事」を実証することになった。トリオレコードが終息するまでNadjaレーベルから100タイトル近くりリリースしたのではないだろうか。ミュージシャンが自由に自主制作できない時代ならではの話ではあるが。

音楽、出版、映画などクリエイティヴな仕事は会議を重ねて集約的な結論を得ても目覚ましい結果を得ることは難しい。明確な意図、強い意志と責任感を持つ人間を信用し、結果が出なければ自ら潔く身を退く。

KiI社からのNadja21の最後のリリースはGreat 3の『スタジオ・セッションズ 1994』と『ライヴ・セッションズ 1994』となった。共に、シングルレイヤーのSACDで2月に発売してすぐに品切れ、最新号の月刊「Jaz.in』ではチャート・インしている。(文中敬称略)

Nadja レーベル

Nadja 21 レーベル(アーカイヴ)

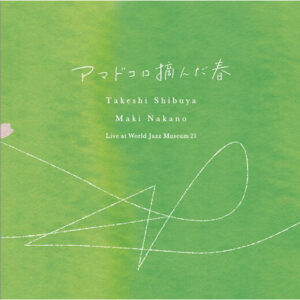

Nadja 21(新録)