#40 故人を偲ぶ:

ペーター・ブロッツマン 、エルンスト・ルードヴィッヒ・ペトロフスキー、ヨスト・ゲーバースとFMP

text & photo by Kazue Yokoi 横井一江

今年(2023年)のベルリンジャズ祭でアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハのドキュメンタリー映画『TASTENARBEITER』が映画館デルフィで初公開された。残念ながらまだ本編を観る機会は得ていないが、予告編(→Trailer)を見ながら、1960年代から70年代にかけての熱い空気を触れた気がした。そして、今年鬼籍に入ったミュージシャンや関係者のことを思い返したのである。

訃報が伝わると故人への思い、想い出がSNSのタイムライン上に溢れたミュージシャンもいれば、そうでない人もいる。ペーター・ブロッツマンが6月22日に亡くなった時は、こんなに沢山のファンがいたのかと驚かされた。彼が来日しても新宿ピットインの客席は半分ぐらいしか埋まっていないこともあったからだ。しかし、エルンスト=ルードヴィッヒ・ペトロフスキーが亡くなっても日本では口の端に登ることはなく、ヨスト・ゲーバースに至ってはその名を聞いてどのような人物か知っている人は稀だろう。しかし、この3人はいずれも60年代以降のドイツのフリー・ミュージック・シーン、そしてFMP (Free Music Production) を語る上で重要な人物だった。

ペーター・ブロッツマンについては言わずもがなだろう。60年代の西ドイツいやヨーロッパのフリージャズ・シーンを牽引したひとりであると同時に、ミュージシャン自らがレコードを制作、コンサートやフェスティヴァルを開催し、NPOを組織することでミュージシャンが自己決定権を拡げていく嚆矢となった人物だ。彼とFMPについては、別項(→インタビュー)で本人に語ってもらったので繰り返さない。あまり知られていなが、ブロッツマンはメールス・フェスティヴァル立ち上げにも実は大きく寄与していたことは記しておきたい。彼が住んでいたブッパータールとメールスは同じノルト・ライン=ヴェストファーレン州にある。ブーカルト・ヘネンのクラブ、レーレ Die Röhre に出演していたブロッツマンはヘネンと共にメールスにある古城の庭でフェスティヴァルを始めた。第一回、第二回のポスターがブロッツマンなのはそういう経緯がある。そして、最初の数年間はFMPがメールス・フェスティヴァルの運営に関わっていた。初期のメールス・フェスティヴァルのプログラムを見るとそれがよく分かる。ブロッツマンはその後も度々出演していて、おそらくメールス・フェスティヴァルに最も多く出演したミュージシャンの一人に違いない。一聴にしてブロッツマンとわかるサウンド、その大きな存在感もさることながら、彼の音楽生活には人生哲学がよく現れていたように思う。

ブロッツマンに続いて、7月10日に東ドイツ出身のサックス奏者エルンスト=ルードヴィッヒ・ペトロフスキーが亡くなった。享年89。彼は東ドイツでフリージャズを最初に始めたひとりだ。彼が最初に夢中になったのはクシシュトフ・コメダであり、ポーランドのジャズからの影響を受けている。ペトロフスキーはその後、マンフレッド・ルートヴィヒ六重奏団の創設メンバーとなり、ヨアヒム・キューンなどと共演し、1971年にウルリッヒ・グンペルトと共にSOKを結成している。ペトロフスキーのファースト・リーダー・アルバムはFMPからのリリースだった。東西冷戦下で西側と東側のミュージシャンの交流は容易ではなかったが、FMPは1972年に東側とコンタクトをとることを始める、そして、東ドイツの放送局からライセンスを購入することで、LPをリリースしたのだ。ペトロフスキー・カルテットの『ジャスト・フォー・ファン』(1973年録音)がその最初の1枚だった。ペトロフスキーは他にもコンラッド・バウアー、ウルリッヒ・グンペルト、ギュンター・ゾマーとの「シノプシス」(後にツェントラル・カルテットにバンド名を変更)などのLPをFMPから出している。彼は他にグンペルトのワークショップ・バンドのメンバーとしても活躍した。1979年に西ベルリンで東ドイツのミュージシャンによるコンサートがFMP主催で開催された時、ペトロフスキーもグンペルトのバンドで出演した。彼のアルトサックスはブロッツマンと対照的で、色彩豊かで時にフォークロアを取り込んだ演奏に特徴がある。彼はまた、アレクサンダー・フォン・シュリッパンバッハのベルリン・コンテンポラリー・ジャズ・オーケストラやグローブ・ユニティ・オーケストラ(GUO)のメンバーとしても活動し、GUO40周年、50周年記念コンサートでもその姿を見た。

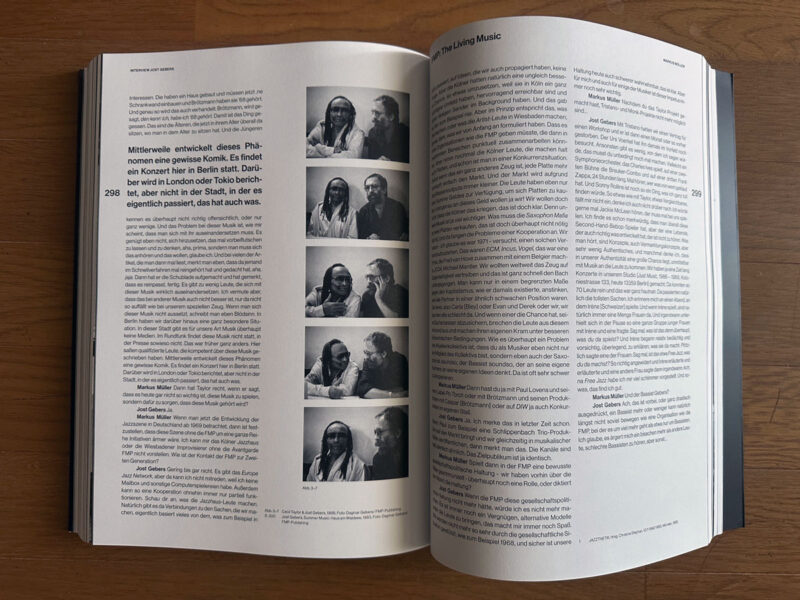

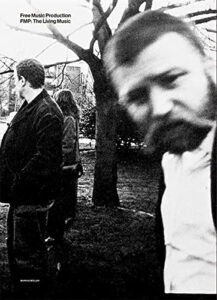

9月にはFMPを支えていたヨスト・ゲーバースも旅立った。彼は元々はベーシストでドナタ・ヘーファー・グループなどで演奏していた。1969年にベルリンで開催された第一回トータル・ミュージック・ミーティング(TMM)にもこのバンドで出演している。ブロッツマンと出会い、FMPを立ち上げたが、やがてミュージシャンには見切りをつけ、プロデューサー、オーガナイザーとしての仕事に専念する。ペーター・コヴァルトやシュリッパンバッハと共にFMP運営に携わるのだが、1970年代半ばに他のメンバーは音楽に注力する為に抜け、その後は一人でFMPを切り盛りしていた。度重なる経済的な困難を乗り越えてFMPを存続させ、トータル・ミュージック・ミーティングやワークショップ・フライエ・ムジークを継続的に続けた以外にも東ドイツのミュージシャンとの交流やセシル・テイラーを招いたイベントの企画などが実現出来たのは、彼の存在、献身があったからに他ならない。そして、フェスティヴァルやイベントの開催とレコード制作を車の両輪のように行ってきたことで、そのどちらも成功させることが出来たと私は考える。TMMには何度が行ったが、裏方に徹していた彼がステージのセッティングに勤しんでいた姿が記憶に残っている。今世紀に入ってから、FMP関連の展示会が行われたり、過去の作品が再リリースされているのも、一線を退いた後も彼がアーカイヴの管理をしてきたからだ。そういう意味でも彼の存在は貴重だった。約1年前にマーカス・ミューラー Markus Müller 編著『Free Music Production FMP: The Living Music』(Wolke Velag, 2022)という分厚く重たい本が出版されたが、その豊富な図版はアーカイヴあってこそのものだろう。ポスターやパンフレットだけではなく、契約書の類まで保存されていたのは貴重だ。FMPというと、そこからLPをリリースしたコアなミュージシャン、例えばブロッツマンやコヴァルト、あるいはシュリッペンバッハなどをまず思い浮かべる人が多いだろう。しかし、実際にTMMやワークショップ・フライエ・ムジークなどFMP主催公演の出演者およびレコーディングに参加したミュージシャンの幅は実に広く、数百人に上る。その中には、ヤン・ガルバレクもいればロシアのウラジーミル・タラーソフ、作曲家でトロンボーン奏者のヴィンコ・グロボカール、ダンスではピナ・バウシュもいる。日本人では近藤等則や豊住芳三郎、内橋和久らだけではなく小杉武久や竹田賢一の名前も一覧の中にあった。FMPは最初は小さなサークルだったかもしれないが、その間口は開かれていたことがわかる。現在その活動のほぼ全貌が掴めるのも2010年に『FMP Im Rückblick – In Retrospect』(12 Cds + 218 pages book)をリリース、またマーカス・ミューラーの本が出版されたことが大きい。その本の出版をゲーバースが見届けられたのは幸いである。

9月にはFMPを支えていたヨスト・ゲーバースも旅立った。彼は元々はベーシストでドナタ・ヘーファー・グループなどで演奏していた。1969年にベルリンで開催された第一回トータル・ミュージック・ミーティング(TMM)にもこのバンドで出演している。ブロッツマンと出会い、FMPを立ち上げたが、やがてミュージシャンには見切りをつけ、プロデューサー、オーガナイザーとしての仕事に専念する。ペーター・コヴァルトやシュリッパンバッハと共にFMP運営に携わるのだが、1970年代半ばに他のメンバーは音楽に注力する為に抜け、その後は一人でFMPを切り盛りしていた。度重なる経済的な困難を乗り越えてFMPを存続させ、トータル・ミュージック・ミーティングやワークショップ・フライエ・ムジークを継続的に続けた以外にも東ドイツのミュージシャンとの交流やセシル・テイラーを招いたイベントの企画などが実現出来たのは、彼の存在、献身があったからに他ならない。そして、フェスティヴァルやイベントの開催とレコード制作を車の両輪のように行ってきたことで、そのどちらも成功させることが出来たと私は考える。TMMには何度が行ったが、裏方に徹していた彼がステージのセッティングに勤しんでいた姿が記憶に残っている。今世紀に入ってから、FMP関連の展示会が行われたり、過去の作品が再リリースされているのも、一線を退いた後も彼がアーカイヴの管理をしてきたからだ。そういう意味でも彼の存在は貴重だった。約1年前にマーカス・ミューラー Markus Müller 編著『Free Music Production FMP: The Living Music』(Wolke Velag, 2022)という分厚く重たい本が出版されたが、その豊富な図版はアーカイヴあってこそのものだろう。ポスターやパンフレットだけではなく、契約書の類まで保存されていたのは貴重だ。FMPというと、そこからLPをリリースしたコアなミュージシャン、例えばブロッツマンやコヴァルト、あるいはシュリッペンバッハなどをまず思い浮かべる人が多いだろう。しかし、実際にTMMやワークショップ・フライエ・ムジークなどFMP主催公演の出演者およびレコーディングに参加したミュージシャンの幅は実に広く、数百人に上る。その中には、ヤン・ガルバレクもいればロシアのウラジーミル・タラーソフ、作曲家でトロンボーン奏者のヴィンコ・グロボカール、ダンスではピナ・バウシュもいる。日本人では近藤等則や豊住芳三郎、内橋和久らだけではなく小杉武久や竹田賢一の名前も一覧の中にあった。FMPは最初は小さなサークルだったかもしれないが、その間口は開かれていたことがわかる。現在その活動のほぼ全貌が掴めるのも2010年に『FMP Im Rückblick – In Retrospect』(12 Cds + 218 pages book)をリリース、またマーカス・ミューラーの本が出版されたことが大きい。その本の出版をゲーバースが見届けられたのは幸いである。

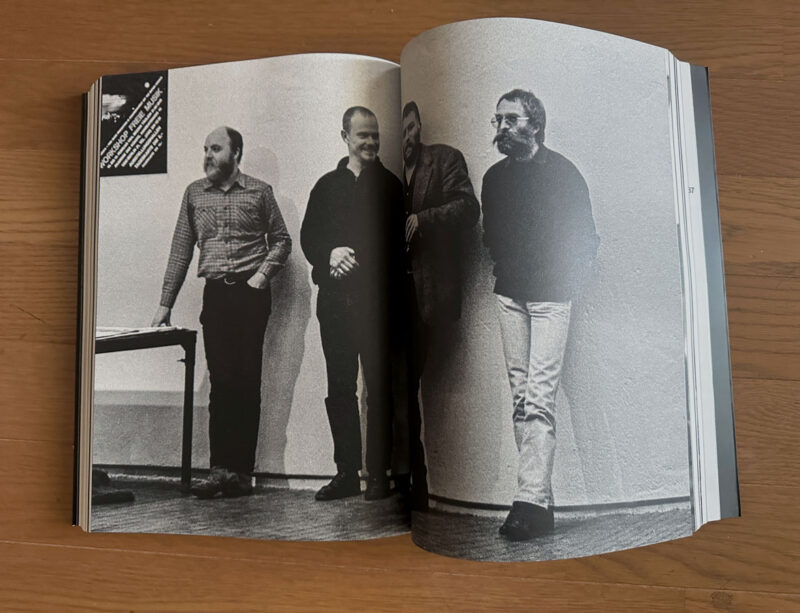

セシル・テイラーとヨスト・ゲーバース

右端がヨスト・ゲーバース

故人のご冥福を祈りつつ、80歳を超えてなお健在で創造意欲を持って活動をしているシュリペンバッハやギュンター・ゾマーが居ることを一言付け加えておこう。

【関連記事】

Interview #276 ペーター・ブロッツマン 2008

https://jazztokyo.org/interviews/post-93903/