ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #29 Keith Jarrett <Old Folks>

2014年に解散した「スタンダーズ・トリオ」の新しいアルバムが、偶然にも筆者率いる「ハシャ・フォーラ」の新譜『ハッピー・ファイヤー』(本誌記事リンク)の米リリースと同じ日(PR失礼)、この3月2日にリリースされた。筆者の記憶では「スタンダーズ・トリオ」名義では20枚、このトリオの結成のきっかけになったゲイリー・ピーコック名義の『Tales of Another』を含めると、これが22枚目となるのだと思う。ただし今回の『After The Fall』(ECM) は新しい録音のものではなく、いわゆる未発表ものだ。だが、筆者は偶然友人が聴いているのを耳にして愕然としてしまった。このアルバムは、とんでもない。速攻で自分もこのアルバムを手に入れた。

日本はアメリカの14時間先(3月2日当時米冬時間)なので、リリースも日本がアメリカより1日先行していた。このアルバムの一般の評判をネット検索した時、日本人の書き込みばかりが当たり、興味深く読みあさっていたのだが、実は、頭を抱えてしまったのであった。

「あの繊細なピアノトリオのサウンドがまた聴ける」だとか、

「あの素晴らしいインタープレイがまた楽しめる」だとか、

「あれだけスタンダーズ・トリオのアルバムを出して、今さら、っと思う」とか

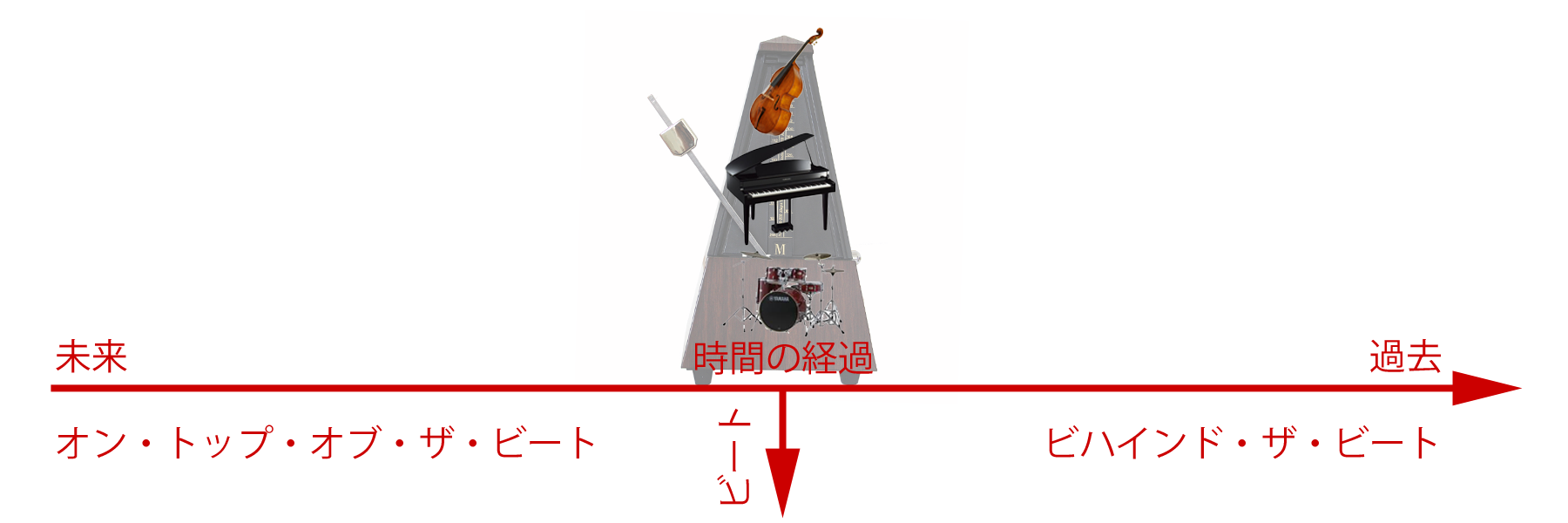

残念ながら、あの他のどのピアノトリオにも追従を許さないご機嫌なグルーヴ感のことを言っているものは見当たらなかった。アメリカでこのトリオがピアノトリオの定義を変えたと騒がれたのは、繊細とかインタープレイが理由ではない。驚異的な、あり得ないタイムの位置でスイングする3人だからだ。つまり、体験したことのないような快感を味あわせてくれるのだ。チャーリー・パーカー、バド・パウエル、ミンガス、マックス・ローチ達がビ・バップを生み出して始めた、我々が現在に到るまでジャズと呼んで楽しむタイム感は、ベースがオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし(ミンガスが、ベースがいつも聴こえないことに腹を立てて始めたとも言われる)、ドラムがビハインド・ザ・ビートでスイングし、そのタイム感の幅の中で他の楽器が突っ込んだりレイドバックしてスリルを楽しむのがジャズだ。このタイム感の話は本誌No. 218を参照されたい。そして、この「スタンダーズ・トリオ」のタイム感が特異なのは、何と言ってもディジョネットのタイム感が特殊で、フィリー・ジョーやジミー・コブが築いた思いっきりビハインドでスイングするライドと全く正反対の、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでまくし立てるライドと、ジャズドラマーなら誰でも活用するハイハットで生み出すグルーヴ感を全く使用しない特殊なスタイル。唯一スネアだけがビハインド・ザ・ビートなわけだが、スネアなのでおかずに入れるだけだ。これは本誌No. 231で取り上げた『Hudson』のタイム感とも少し違う。しかしディジョネットが常識に反してオン・トップ・オブ・ザ・ビートでまくしたてているのは同じだ。そして彼はベーシストが違うからタイム感を変えていると言うことにも感嘆する。つまり『Hudson』のベーシスト、グレナディアと違い、ゲイリー・ピーコックはガンガンにオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするベーシストなので、ディジョネットは何とピーコックよりもっとオン・トップ・オブ・ザ・ビートで、しかもライドでまくしたて続けるから、そのドライブ感といったらもうたまらない。

ここで明記しておきたいのだが、もしドラムがオン・トップ・オブ・ザ・ビートで、ベースがビハインド・ザ・ビートだと全くドライブしなくなる。筆者もこういうリズムセクションに当ったことが何度かあるが、とても演奏しづらい。音楽がどこにも行かなくなってしまうからだ。それに対してベースもドラムもオン・トップ・オブ・ザ・ビートでグルーヴするということはラテン音楽以外では非常に難しく、そんな演奏ができるジャズのリズムセクションに出会うチャンスは実に少ない。筆者が考える限り、ロン・カーターとトニー・ウイリアムスくらいしか他に思い当たらない。しかもトニー・ウイリアムスはディジョネットがまくしたて続けるのと違い、自由自在にオン・トップ・オブ・ザ・ビートとビハインド・ザ・ビートを入れ替えまくるので、緊張感の連続でマイルスが「毎晩命が縮まるかと思った、もう2度とあんなグループは組みたくない」と語った程だ。そんな命を取り合うようなタイム感だったからあれだけの聴衆を虜にしたのだ。もうお分りだと思うが、この「スタンダーズ・トリオ」もマイルス第2期黄金クインテットもピアノがビハインド・ザ・ビートでタイム感の幅を作り出し、ここがNo. 218で解説したラテン音楽との違いを作り出している。

いや、もしかしたら「ベースもドラムもオン・トップ・オブ・ザ・ビート」という概念に読者は困惑して来たかもしれない。ではいつものようにビートとタイム感を図にしてみる。

まず我々がもっともよく耳にする、ガンガンにグルーヴするコンボ、ピアノトリオで言えば、ベースがオン・トップ・オブ・ザ・ビート、ドラムがビハインド・ザ・ビート、ピアノがその間にできた空間で自由にスイングしまくるの図。

これに対して稀にあるベースとドラムの位置が逆の場合で、筆者としては聴いていてとても居心地が悪いタイプの図。

しかし、もっともジャズにとって仇敵となるのは、全員がオン・ザ・ビート、つまりメトロノームの位置で演奏することだ。これはジャズにとって致命傷となる。これではシーケンサーの打ち込み音楽と何も変わらない、の図。

スタンダーズ・トリオ

このトリオ、実は最初からキースのピアノがビハインド・ザ・ビートだったわけではない。マイルス第2黄金期クインテットと違い、このトリオはなんと37年間も一緒に活動して来た。結論を先に言ってしまうと、キースがこのアルバム、『After The Fall』から変わったのであった。それが筆者が聴いて即座に愕然とした理由だ。実は筆者は初期の「スタンダーズ・トリオ」の『Standards Vol1, Vol2』や、それに続く同トリオのライブは持っていたものの、この『After The Fall』に続く『Whisper Not』をはじめ90年代以降のものなど全く聴いていなかったのだ。

筆者とキース・ジャレットの音楽とのことを少し説明しよう。筆者は米移住前全くと言っていいほどジャズを知らなかった。クラシック音楽の家庭に育ち、それに反発するようにブルースバンドでベースを弾き、ベースの楽しさも理解せずに飽きてギターに乗り換えたりしていた情けない少年期を送っていた。しかも友人の兄に聴かせられたチャーリー・パーカーは騒音としてしか聞けなかった情けなさだ。そんな中初めてCDプレーヤーを購入した。購入したはいいがまだ田舎鎌倉のレコード屋にはろくなCDソフトが置いていなかった頃だ。選択肢が少ない中、ソロ・ピアノならジャズでも、と思い『ケルン・コンサート』を購入した。まず自宅で聴き始めると、うちのばあさまが「今日はやけにカラスがうるさいわね」。キースの唸り声をカラスと間違えたらしい。嗚呼、CDとはそれほど音がいいのか、と思ったものだ。しかし、1枚しか所有してなかったこのCD、恐ろしく何度も聴いたものだ。なにせ何度聴いてもすり減らないのだから。

しかし残念ながらここで筆者のキースへの興味が消える。その原因はテレビで偶然観たチック・コリアとのモーツァルト・ピアノコンチェルトで失望し、また「ゴルトベルク変奏曲」をロマン派音楽のように弾いたキースにも失望していた。筆者は米移住し、ジャズを勉強するために色々聴きあさり、当然スタンダーズ・トリオも数枚、『マイ・ソング』も所有していたが、当時はどうにも興味が湧かなかったのが正直なところだ。そう言えばわざわざNYCリンカーン・センターにキースのソロコンサートを聴きに行ったこともある。これはよく覚えている。やはりキースものはソロが好きだった。当日満員のお客さんは興奮して声をあげ、キースが曲の合間に「今日はぼくの唸り声が負けてるじゃないか」と言ったのをよく覚えている。しかしその後筆者は、ジャズは複数の演奏者の間で生じるタイム感の幅が聴けなければ面白くないと思い始め、ソロ演奏に興味を失い、キースからも遠ざかった。

実は「スタンダーズ・トリオ」を嫌った理由がもう一つある。「スタンダーズ・トリオ」はキースにとって遊び場だ。自分たちがよく知っているジャズのスタンダードをジャム・セッションして聴かせるという趣向だ。それは筆者にとってマイルスの教えに反するものだ。

実はこんなことがあった。確かそれはマイルスが他界する数年前、80年代の終わりか1990年のことだったと思う。ニューヨークの人気紙、「The Village Voice」に「マイルスがジャズを殺した」という内容の記事がカラー見開き2面で掲載された。記事は問題発言の多いジャズ評論家、スタンリー・クラウチによるもので、確かウィントン・マルサリスのマイルス中傷の発言も載っていた。マイルスは金で魂を売ったという内容だったと思う。この時丁度CBSは新譜録音に投資するより昔のレコードを再発することで儲けようと目論んでいた時で、クラウチもマルサリスもCBSの裏金が動いての発言と見えた。直後キース・ジャレットはこの記事に対し「ジャズを殺してるのはお前らだ。ジャズの定義は進化だというマイルスの教えを理解しないお前らのような奴らがジャズを殺す。」という内容の3ページに及ぶ抗議文をミュージシャン・マガジンに掲載した。この自分の記憶には自信があるが、なにせインターネット以前の話なので全く情報が見当たらない。「The Village Voice」ではなく、「New Republic」1990年2月12日発表の記事、『Sketches Of Pain』(『Sketches Of Spain』 をもじって『苦悩の肖像』)だという記録もあるが、これは筆者が覚えているカラー見開きタブロイド版ではない。クラウチとウィントンはそれほどあちらこちらでマイルスの悪口を暴言していたということだ。

この検索中に予期せず面白いものに当たった。米国営放送、PBSは2001年にドキュメンタリーで有名なケン・バーンズ監督に依頼し、『Jazz』というドキュメンタリーを10回シリーズで放送した。ケン・バーンズは色々な意味で革命を起こし、ドキュメンタリーという退屈になりそうな分野の映画をお茶の間に浸透させた。筆者も彼の『Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson』(注:あのマイルスのジャック・ジョンソンと同一人物)で一曲演奏させて頂いたことがある(PR失礼)。しかしこの『Jazz』の内容は相当偏ったもので、例えば筆者の師、ジョージ・ラッセルは全く取り上げられていなかった。マイルスやコルトレーンやオーネットは、はたまたモード・ジャズはラッセルなしに語れないはずなのに、だ(No. 230参照 )。ラッセルはウィントンから出演以来の電話があった時、横で聞いていて口があんぐりしちゃうほどかなり失礼に断ったので、この『Jazz』に影響力を持っていたウィントンに恨まれたのかも知れない。そう言えばウィントンがマイルスを中傷し始めたのは、ウィントンがマイルスのステージに無断で飛び入りして追い出されてからだった。さて、今回見つけたのはキースがNew York Timesに掲載した「失われた40年」という短い抗議文だ。

「拝啓編集長どの、

ケン・バーンズの(それともウィントン・マルサリスの、というべきだろうか)『Jazz』という番組に関してですが、我々視聴者はジャズを理解しない歴史家(筆者注:バーンズ)と、稚拙な一般論と用語使用にいちいちビクビクする自称ジャズ専門家(筆者注:ウィントン)による経済社会学的人種の検証の視聴を強要されました。しかもジャズ界の重要な出来事をいちいち大げさに、また時にはノスタルジックに情けない声を出すナレーター。次は他の、ちゃんとジャズとその音楽を理解し、過去40年のこのアメリカの宝を広範囲に扱うことができる人たちによってジャズのドキュメンタリーが製作されないものでしょうかね。

キース・ジャレット、ニューヨーク」

筆者にとってこういうスカッとする意見を堂々公表するキースが、なぜスタンダードのジャムなのか理解できないでいた。キースはマイルスを理解しているのに、マイルスが博物館にしまっておけと言うスタンダードをジャムで演奏し続けているのだ。これが筆者がキースから遠ざかった理由だ。

『After The Fall』

このアルバムは1998年の録音だ。キース本人が綴るライナーによると、彼は慢性疲労症候群に倒れた1996年から2年を療養に費やし、演奏できない自分への苛立ちが限界に達し、自分を無理に押しての病後初の舞台の録音だったそうだ。しかも会場が記録用に保存していたDATテープを起こしたものだ。演奏後にまた倒れてしまうほど弱っていた身体を押しての舞台だったらしい。このアルバムのタイトル、『After The Fall』は文字通り病気に倒れたその後と言う意味だ。そして、リハーサルが必要でないビ・バップを多く選んだとも言っているのが興味深い。しかし、前述のように初めてこのアルバムを耳にした時、驚愕のひとことであった。キースのタイム感がすっかり変わっているのである。ディジョネットとゲイリーは相変わらずブンブン飛ばしているが、キースのグルーヴ感が完璧にビハインド・ザ・ビートになり、ビートをまたがらなくなったのである。筆者の目の前でいきなり青空がパッと開いたような気分だった。つまり、この特殊トリオ、ディジョネットがオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、ゲイリーもそのすぐ後ろでオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするリズムセクションだ。病気前のキースはあの彼の独特の揺れるタイム感でビートをまたいでいた。これでは筆者にとっては楽しめるグルーヴ感にならない。ところがキースが思いっきりビハインド・ザ・ビートでゴリゴリとスイングするようになったのを聴いて、こんなタイム感で筆者を幸せ気分にしてくれるグループは絶対他にいないだろうし、これからも出てこないのではないかと思った。まさに、桃源郷状態である。

図解する。

これが『After The Fall』以前のキースのタイム感だ。『My Song』のようにメトロノーム・ビートに近いリズムセクションでは抜群の効果を発揮していたと思うが、筆者の好むタイプではなかった。但しソロピアノではパルスの位置とビートの位置が同じなのでこのキースのタイム感の効果は抜群。

これが『After The Fall』以降のキースのタイム感だ。これによって唯一無二のピアノトリオを完成。

発病寸前の日本でのライブ、『Tokyo ‘96』と『After The Fall』に続くアルバム、『Whisper Not』を聴き比べて頂きたい。キースは病気の克服とともに生まれ変わったのである。復活後のこのトリオの演奏を今まで聴いていなかった自分が悔やまれる。少なくともこれはマイルスが博物館にしまっておけと言ったジャズではない。題材はスタンダードでも、タイム感がむちゃくちゃ新しい。もう一つ、筆者が常に生徒に言い聞かせることなのだが、グルーヴしていればジャズはなんでも良いのである。こんなすごいグルーヴのジャズは、聴いたことがない。

<Old Folks>

まずこの曲<Old Folks>を取り上げたのは、筆者はこの曲がなぜかとても好きなのだ。当然マイルスの『Someday My Prince Will Come』に収録されているあの泣ける録音の影響だろう。その筆者の大好きなこの曲をこのトリオが、バラードだというのにディジョネットのブラシがオン・トップ・オブ・ザ・ビートの位置で、決して過激ではなく、オシャレにドライブし、ゲイリーはやはりバラードなのでタイムは刻まないものの絶妙な位置に音を置いて行き、キースはもう官能的にビハインド・ザ・ビートでスイングする。しかもキースの得意な3連と8分音符との中間のような、タイムを揺らしながら駆け回るフレーズは、以前のキースよりずっとタイムの幅が広く、しかも決してビートの前には来ないので、胸がいっぱいになる程気持ちがいい。

しかし、なんと言っても一番気になったのは、キースが今まで使ったことがない(キースを聴き込んでいるわけではないので確信があるわけではないが)、Vertical Approach(垂直アプローチ)を多用していることだ。これには驚いた。キース独特の揺れまくるタイム感で演奏しているので、間違いなくキースの演奏なのだが、思わず耳を疑った。キースの得意技はHorizontal Approach(水平アプローチ)だ。これはレスター・ヤングが得意とした、ラインをコードに対するスケール・トーン(Available Notes) で構成するのではなく、コードに縛られることなくある一定の範囲に調性を見てラインを構成するやり方で、レスター・ヤングはコードを読まなかった(と言われる)からそういう奏法になったのだろうが、キースの場合は当然左手でコードをしっかり捉えて右手でその調性を超越して演奏する。蛇足だが、ジャズを勉強する時一人でインプロしていても必ず何のコードを演奏しているか、言い換えれば誰にでもはっきりとコード進行が聞き取れるインプロができなくてはいけない。これはその曲のコード進行に忠実にという意味ではない。その曲からアウトしていても演奏者はどうアウトしているのか聴衆に聞かせられなければめちゃくちゃやっているのと区別がつかなくなる。我々が知るキースの凄さはこれを超越していることであり、それゆえに教材には適さない。

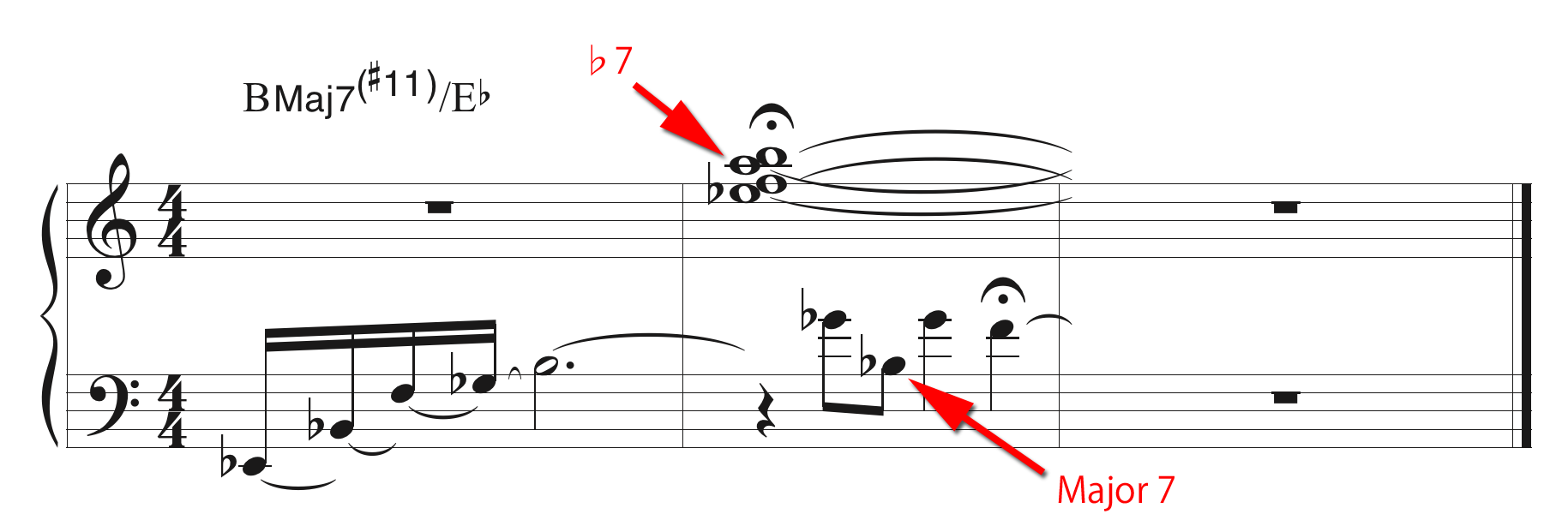

なのに、この曲では、まさに教材に打って付けの垂直アプローチを何と2度も出している。このアルバムの他のバラード、<I’ll See You Again>や<Late Lament>、<When I Fall In Love>などでは一度も見せていない。この<Old Folks>だけなのだ。実に興味深い。あまりにすごいので採譜してみた。例のキース独特の揺れるタイム感なので正確なリズムの採譜は敢えて試みなかったことをご了承頂きたい。コードネームはキースの左手のコードで、曲のオリジナルのコード進行ではない。実はゲイリーもルートを弾いているわけではないので、それぞれのコードの確定が困難だ。はっきりとゲイリーがルートを弾いている時はキースの左手と合わせたコードネームを当てがった。

そして、キースの左手のコードに対してアウトする右手が前述の垂直アプローチで、はっきりと何のコードを想定しているか聞き取れ、二階建て構造になっているのがわかる。しかし全くの二階建て構造でアウトしているように聴こえるのだが、こうやって書き出して見ると、ハーモニー的にはそれほどアウトしているわけではない。全て理論的に説明できる範囲だ。注目して頂きたいのは、左手はコードネームで示すように拍子にはまっているのに、右手はそのビートの拍子からかなりずれているから見事な2階建構造が出来上がっているように聞こえるということだ。

そしてこの曲の最終コードがまた興味深い。E♭の曲で、何とBリディアンで終わるのだ。第3音のD#をE♭の異名同音として利用して展開形として処理しているのがオシャレだ。それに続く最終コードが謎だ。キースはBリディアンからB Mixo #11(どこぞの学校が教えるリディアン♭7という名称は間違い)に変更しているのに、ゲイリーはBリディアンのままのラインを前の小節と同じように演奏している。事故とは思えない。なぜならゲイリーはキースの♭7音をはっきり聴いているのに2拍目の裏でMajor 7音を弾いているからだ。これは故意の2階建構造と理解できる。

前述のキースの垂直アプローチといい、最終コードのゲイリーのラインといい、ジャズのインプロではこの一貫性が非常に重要になる。簡単に言ってしまえば、一貫性があり演奏者の意思がはっきり伝われば間違った音などは存在しないということだ。しかし忘れてはいけないのは、どんな音選びだろうがグルーヴしなければジャズやその他の黒人音楽は成り立たない、ということだ。

最後に、確か89年だか90年に、筆者はゲイリー・ピーコックが誰なのかよく知らない頃彼のマスター・クラスを受けたことがある。なかなか愉快なおじさんだった。こちらが日本人とわかって、自分は2年日本に住んでいた、と話しかけて来た。何でも彼は当時相当クスリで危なかったらしく、その時お付き合いしていた日本人女性に、日本だったらクスリが手に入らないからと無理やり連れて行かれたと話してくれた。未だに本当の話だかどうかよくわからん。

Keith Jarrett, Lester Young, 水平アプローチ, Horizontal Approach, 垂直アプローチ, Vertical Approach, Stanley Crouch, スタンリー・クラウチ, The Köln Concert, マイルス第2黄金期クインテット, Standards Trio, スタンダーズ・トリオ, Gary Peacock, ゲイリー・ピーコック, レスター・ヤング, Jack DeJohnette, ケルン・コンサート, ジャック・ディジョネット, マイルス・デイビス, キース・ジャレット, マイルス・デイヴィス, Miles Davis