#1965 『evan parker, paul lytton “collective calls (revisited) (jubilee)』

『エヴァン・パーカー=ポール・リットン/コレクティヴ・コールズ』(再演:50周年記念)

text by Yoshiaki onnyk Kinno 金野onnyk吉晃

Intakt CD 343 / 2020

Evan Parker: Tenor Saxophone

Paul Lytton: Drums

1….the dissent, that begin with the Quakers?…

2….confused about England

3.England feels very remote to me.

4.Alfreda was always especially cordial to me (dedicated to Alfreda Benge)

5….becoming transfigured…

6.The bonfires on Hampstead Heath

7.What has it become entangled with now?

8….a little perplexing…

9.How tight knit was England then!

10….beheading their own King…

11.Each thing, the one, the other and both together would amount to the truth.

*Titles found in Elias Canetti’s Party in the Blitz.

Music by Evan Parker and Paul Lytton

Recorded March 29, 2019 at Experimental Soudn Studio, Chicago by Alex Inglizian.

Mixed Summer 2019 by Evan Parker and Matthew Wright,

Masteres by Matthew Wright

Recording produced by Evan Parker, Paul Litton and Bill Shoemaker

Produced and published by Intakt Records, Patrik Landolt. Anja Illmaier, Florian Keller

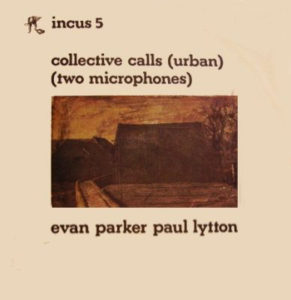

タイトルやミュージシャンを小文字で書いたのには意味がある。72年に録音されたevan parker, paul lytton 『collective calls (urban) (two microphones)』というアルバムに倣ったものだ。それはINCUSの5番としてリリースされた。ご丁寧にCDジャケットに使われたフォントまで同じである。

タイトルやミュージシャンを小文字で書いたのには意味がある。72年に録音されたevan parker, paul lytton 『collective calls (urban) (two microphones)』というアルバムに倣ったものだ。それはINCUSの5番としてリリースされた。ご丁寧にCDジャケットに使われたフォントまで同じである。

<ここで使ったフォントはそれに近いですがそれはネット上では反映されないでしょうね>

エヴァンとリットンがロンドンで1969年に邂逅して半世紀、シカゴで2019年に録音されたのが今回リリースされたアルバムだ。その記念の意味でjubilee=祝祭、周年祭というサブタイトルが付けられたのだろう。

半世紀というのは情況も音楽も変えた。実際私の買った初回プレスのインカスLPではジャケットが袋状にさえなっていない二つ折りの厚紙であった。それが今はCDである。

彼等のデュオは大きな変貌を遂げている。私の手元にあるのは、上記のインカス盤に加え14番(1975)があり、メルス・フェスティヴァルでのライヴ(1976)もある。またEMANEMから後年リリースされた1971~74のライヴ、1972~75のライヴの二枚のCDがあるが、70年代に集中している。

その後の経過はデュオにバリー・ガイが加わったトリオの録音が継続しているとみていいだろう。そして先月もこのレビュー欄で、NO BUSINESSからリリースされたヴィリニュスでの、そのトリオのライブを紹介したばかりだった。そこでも書いたが、リットンは既に70年代の多数の、異様な、そして電子的に増幅もされたパーカッションを止め、通常のドラムセットを主に演奏している。私は二度、彼の楽器群を実際に見たのだが色々な工夫があって興味深かった。

しかし電子的な手段は誰彼なく似てくる訳で(マックス・ニューハウス、トニー・オクスリー、ギュンター・ミュラーらを参照)、エヴァンとのエレクトロニック・カルテットではコンピュータやサンプラーのサウンドも、リットンの打楽器もみな結局は電子音として発散するのである。これに対して、リットン独自のアナログな工夫では、タムの上に固いゴムのボールを、中心にゴムひもを通して留め、一度鼓面でボールがはねると減衰しつつ連続的な打撃が起こるという仕組みだった。電子音は中途半端では空間を平板化するし、打楽器奏者の機微を反映できないことがあるのだ。

エヴァンもまた70年代はあのノンブレスのソプラノサックスをメインにしていたが、近年はテナーの割合が高くなっている。またかつてはドップラーホーンなど自作の様々な楽器や笙も吹き、ホーミーのような声も出していたが、それらは全く消えた。

ベースの介在を抜きにしても、既に二人のサウンド自体が大きく変貌しているのは明白だ。その結果のデュオ演奏は、有り体に言えばジャズへの回帰となってしまうだろうか。しかしそれは決して「惑星空間」にはならない。ジャズへの回帰といってみたところで、別段それはアフロアメリカン的な意味合いではないのだ。ではここでいうジャズとは何か。

それは60年代後半の英国で、ロニー・スコッツ・クラブの、アメリカン・ジャズへの追随であったかもしれない。すなわち英国ジャズメンの、ジャズへの憧憬こそがモチベーションであった。しかしエヴァンとリットンは模倣的ジャズを拒否し、独自の演奏を開始した筈だ。そして半世紀、その根源へと回帰する事を我々は決して否定出来ない。

だがその憧憬の果ては決してアフロアメリカンの文化へのベクトルは持っていない、オルタナティヴなジャズの姿である。それは日本人として、日本のジャズを考える人ならば理解するだろう。

またヨーロッパの先達がグローブユニティや、「マシンガン」(ペーター・ブレッツマン・オクテット)で見せつけたような群としての力に抗し、英国的な個のあり方、ブリコラージュでありながら、繊細なテクスチュアを発露している音楽だ。それはエヴァンがこれまで共演して来た英国人パーカッショニスト、ドラマー達、フランク・ペリーや、ジョン・スティーヴンスらとの録音にも強く感じる事である。

この半世紀、世界は変わった。日常にコンピュータもスマホも、CDさえなかった。しかしサックスとパーカッションは変わらず存在している。

*関連記事(録音評:及川公生)

https://jazztokyo.org/reviews/kimio-oikawa-reviews/post-48831/