ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #9ロバート・グラスパー<Maiysha (So Long)>

まずは<Miles Ahead>という映画だ。

ドン・チードルが映画の作成の費用をIndiegogoで公募した時に真っ先に寄付金を送ったものの、マイルス教の信者としては映画を実際に観るまではとても複雑な気持ちであった。何せチードルがマイルスに似ていないではないか。

映画を観はじめて真っ先にチードルの凄さにまいった。見た目が似ていなくても確実にマイルスだ。トランペット演奏の指がずれていないのも嬉しかったが、何と言っても身のこなしから話し方までそのものだ。それに加えて映画全体の構成も奇をてらっていないのに高度にクリエイティヴだし、ファンを喜ばせる史実を織り交ぜながらも全く史実とは関係ない話になっているのも実に感心した。チードルは自分の資産を投じ、足りない予算を公募し、前代未聞の超低予算を前にし、主演、脚本、監督まで全て自分でやらなくては納得いくものができないと信じていた。そのチードルがインタビューで言った一言は『オレはマイルスが繰り広げる最高の泥棒アクション映画を作りたかったんだ』。チードルはマイルスの教えである『古いものをやるな。新しいことをやれ』を見事に実現させている。実際にマイルスの復帰に貢献したアル・フォスターには申し訳ないと思いつつも、イゥアン・マクレガー演じる架空の人物の設定も実に抵抗なく受け入れられた。そう言えば、マイルスになりきってしまったチードルの周りの人間は大変迷惑を被ったらしい。

『Everything’s Beautiful』

そしてこの映画の音楽を担当したローバート・グラスパーが映画の発表と時期を合わせて発表したトリビュート・アルバムだ。映画同様マイルスの甥っ子で、一時マイルス・バンドでドラムを叩いていたVince Wilburn (ヴィンス・ウィルバーン) がエグゼクティヴ・プロデューサーとして深く関わっている。ウィルバーンはマイルスの伝説を継承するために多大な功績を残し続けている。そして、このアルバムは映画同様『マイルスだったらどんな新しいことをするか』というクリエイティヴィティを持ってトリビュートしており、マイルスのお馴染みナンバーのアルバムではない。多々の映画で驚くべき演技力でファンを楽しませるチードルと、「Robert Glasper Experiment」でそのクリエイティヴィティを世の中に認めさせたグラスパー、こういう人たちだからこそできたことだと思う。二流の役者やミュージシャンがそんなことを試みても多分誰にも気がついてはもらえなかっただろう。正確には理由は同じではないが、今までの数々のジャズ・テーマの映画の失敗を思い出してしまう。

グラスパーはこのアルバムのライナー・ノーツで面白いことを言っている。マイルスはその時代の最高のものを総括して、それを土台にして次の世代を提示する新しいものを創り出す天才だった、と。グラスパーはその意志を継いでこのアルバムに挑んだということだ。

初めてこのアルバムを聴いた時、その場でぶっ飛んだ。いきなりマイルスのスタジオでの喋りで始まる。1969年のマイルスの創造過程だ。ドラムのジョー・チェンバースに指示を出している。『チンチキのスイング・ライドを叩くな。パルスでグルーヴしろ。グルーヴが崩れないようにしろ。』『陳腐なビートじゃなくて、先に進むようなやつだ。』『こんなやつ聴いたことないだろう。これが俺たちのサウンドだ。いや、これがお前のサウンドだ。』自分の思い通りのサウンドになった時、マイルスは ”Everything’s Beautiful” と2回繰り返して言っている。これがそのままこのアルバムのタイトルになったということだ。このオープニング・トラック<Talking Shit>(うわ言をのたまわる)という題のトラックは、最後にマイルスのカウントダウンで終わる。あたかもリズムが新しすぎて誰にもダウンビートが分からなくなってしまっているかのようにだ。

”5、4、3、2、Watch It!”

なぜ5からカウントダウンするのかも不可解だが、この ”Watch It!” には笑った。このフレーズの通常の使用例は “危ないぞ!” または “ちゃんと見てないと怪我するぞ!” だ。

ぶっ飛んだのはマイルスの喋りだけではない。グラスパーのサウンドの構築が恐ろしく細かい。マイルスの喋りが進んだところで、マイルスの一言、”こんな感じだ” っと言った絶妙なタイミングでキーボードのリフが入るのだが、まず6度上でセカンドラインがヘッドホンでしか聴こえないくらい小さい音で、オルガンのような音色で鳴っている。しかも1回目のリフの終わりで残響音が突然切られ、聴いているものをハッとさせる。この細工はリフの1回目のみ。そしてリフ4回目のなんと3拍目から、例のマイルスの『Doo Bop』で馴染みの深いドラム・ループが始まる。何から何まで奇をてらっているのに全て自然に聴こえるところが映画と共通していると感じた。

この恐ろしく細かい仕掛けはアルバムを通して一貫しているが、細かく聴こうと構えて聴くのでなければ仕掛けに気をとられることなく、それぞれのシンガーやラッパーとその歌詞の素晴らしさや、ジョン・スコフィールドやスティービー・ワンダーの演奏を純粋に楽しめる。つまり仕掛けはすべて、意志のはっきりした環境を整えるために巧妙に構築されているのだ。

EQ のオートメーションやステレオイメージの仕掛けの細かさもさることながら、リミックスのアイデアも相当奥が深い。いくらコロンビア・ソニーがグラスパーにマイルスの録音全てのアクセスを許したと言っても、これだけ特異なマテリアルをよくここまで掘り起こして駆使したかと感心する。2曲目は『The Complete In a Silent Way Sessions』からの<The Ghetto Walk>の冒頭を使用している。ここでのマイルスの一言、”Watch it…. Bang” は1曲目最後の叫び口調と違い、スラムを歩いている時よく見てないと撃たれちまうぞ、っと呟くように言っている、この1曲目の終わりからこういう継承の仕方をさせている細工に唸ってしまう。その他にも<Blue In Green>の未発表の失敗トラックでのエヴァンスのピアノだけを抜き出して<Violets>に使用したり、とリミックスの概念を超えている。

トラック4:<Maiysha (So Long)>楽曲解説

このアルバムは筆者にとって宝箱のようであり、どの曲を楽曲解説に選ぶか随分と迷ったが、よく吟味してみるとどの曲も奥が深く、簡単には楽曲解説などできないと考え始めた。そこで選んだのがマイルスの1974年のアルバム、『Get Up With It』の2曲目、<Maiysha>(マイーシャ)のリミックスだ。マイルスのオリジナルではソニー・フォーチュンのフルート・ソロが聴けるのも、フルート吹きである筆者にとっては嬉しい。このグラスパーのアルバムでは4曲目に収録されており、マイルスのソロ・テイクが巧妙に使用されている。

このマイルスの『Get Up With It』は筆者のお気に入りのアルバムの一つでもある。何せ1曲目の<He Loved Him Madly>はマイルスのエリントンの死に対する32分強に及ぶ悲痛な叫びが痛切に聞こえてくるからだ。それに続く曲、<Maiysha>は同時期に録音されたにも関わらず、一転して陽気な80年代ファンク・ロックで、筆者にとって印象深いのである。それに加え、この曲はこのアルバムでコード進行、フォーム、ヘッドと呼べるテーマがある唯一の曲であることも非常に印象深い。

グラスパー自身のライナー・ノーツによると、Erykah Badu(エリカ・バドゥ)自身がボサノバをやりたいといい、前述のヴィンス・ウィルバーンが<Maiysha>をやってみないか、と言ったそうだ。話が決まったら2日でほぼ完成してしまったほどすんなり進んだようだ。エリカが即座に書き上げた詩もなかなか面白い。

「あなたとやっていくのは本当に大変」「That’s what she said.」「さようなら」

「私たちはもうおしまい。でもあなたはしつこく戻って来るわ。」

「さようなら」「That’s what she said.」

ライナー・ノーツに説明があったわけではないが、筆者が思うにこのトラックは大おふざけトラックだ。「That’s what she said.」というフレーズが実はジョーク・フレーズなのである。もともとは1992年のコメディー映画、『Wayne’s World』で有名になったジョークで、かなり下ネタなジョークである。

ガース:「これ持ってるの(ホールドしてるの)疲れたぜ」

ウェイン:「That’s what she said.」

「ホールドする」には、持っている、抑えておく、または我慢するの意味があり、「お前の彼女がもう我慢できないって言ったんだろう」または「握ってあげるの疲れちゃったわよって言ってるぜ」というパンチ・ラインになっており、このフレーズが流行りまくってどんな場合にも使われるようになった。例えば誰かを待たせていて、「今行くから」っと言ったところに「That’s what she said.」っと答えることは日常会話でもよく聞かれる。その後2005年にアメリカで大ヒットしたお茶の間コメディー、『The Office』の主人公マイケル、かなりズレた人格で、「That’s what she said.」が意味をなさない状況でも連発するということでさらに流行ったフレーズなのである。それをエリカがどういう目的なのか歌詞に盛り込んだということだ。つまり「Too Hard」を「あなたとやっていくのは大変すぎる」という意味と、「固すぎる」という下ネタと引っ掛けているらしい。もう一つおまけに「So long」を「さようなら」と「長いのね」と引っ掛け、これも下ネタだ。次のヴァースから下ネタはもっとえげつなくなるが、ここでは控えておく。ところで長年謎だったこの<Maiysha>というのはどうやら女性の名前らしいということは確信した。

コード進行

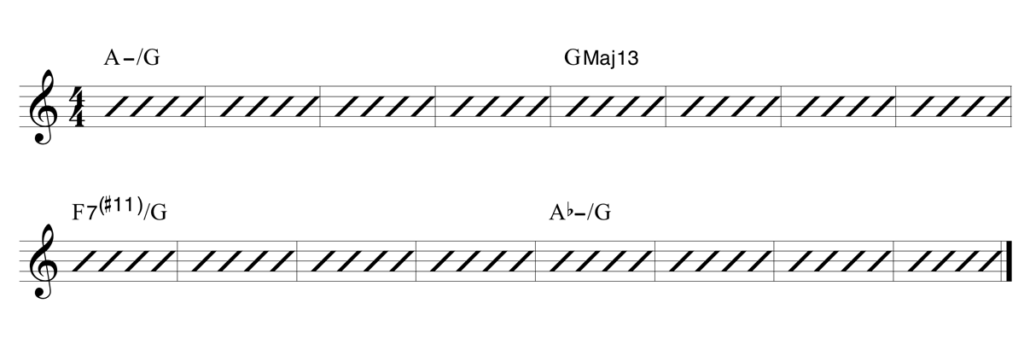

『Get Up With It』に収録されているこの曲は他の曲と違い、コード進行と呼べる16小節フォームがある。グルーヴを一定させるためにGペダルになっている。コード進行だけを見ていると調性はGメジャーに見えるが、驚いたことにメロディーは一貫してAマイナーだ。Aマイナーと言ってもマイルスが『Kind of Blue』で始めたモードのマイナーではなく、西洋音楽の機能和声としてのAマイナーなのだ。図に表示されている最後の複雑なコード、もしコード楽器が鳴っていなければメロディーは単純にV7であるE7を示唆する。

このコード進行は非常に特異なので説明しよう。

- A- on G:ソウルトレインなどでよく聴かれた80年代の流行りのサウンドで、II 度マイナーの展開形だが、実際にはトニック(I 度)のメジャー・サスペンションというサウンド(注:サスペンドしたドミナントではない)

- GMaj(13):Major 7の音を含んでいるのでこのコードは6コードではないところがボサノバのヴォイシングと違うところだ

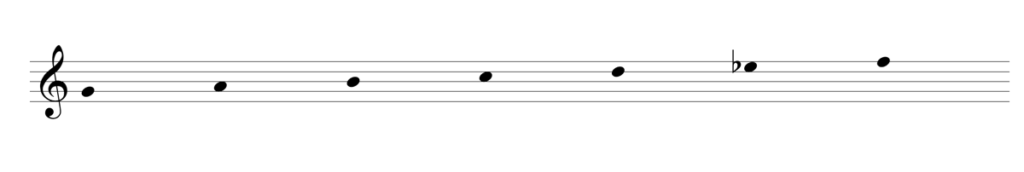

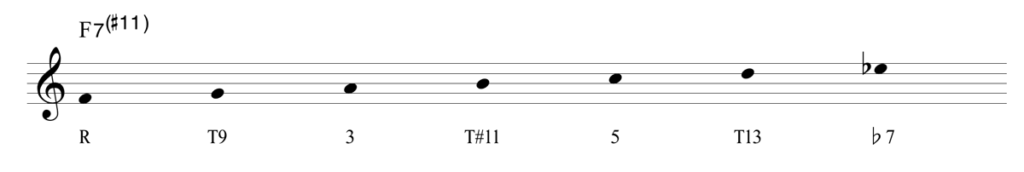

- F7(#11) on G:このサウンドのコードはよくロクリアン・コードと誤解される。つまりこのようなサウンドのコードをA-7(♭5)の展開形(Gペダル)と記載されるのをよく見るが、それは間違いである。なぜならA-7(♭5)と記載するならそれは必ずロクリアン・コードでなければならず、ロクリアンであれば第二音はB♭でなければならないが、この曲のメロディーではBナチュラルとなっているからである。ロクリアンの第二音が根音から長二度のものを『スーパー・ロクリアン』と教える学校があるようだが、その『スーパー』とはどういう理論で説明するものなのか常々知りたいと思う。そんな無理矢理な説明をするよりもっと理論的に説明できる。それがF7(#11)、つまりミクソリディアン#11コードだ。筆者はこのスケールを学校で教える『リディアン♭7スケール』と呼ぶことを好まない。なぜならトライトーンが発生した途端それはドミナント機能を発し、リディアンの機能、つまりサブドミナントの機能は全くないからだ。正しくドミナント機能を持つミクソリディアンと呼ばれるべきだ。蛇足だが、『ドミナント』とは全てを支配すると言う意味で、機能和声でもっともパワーを持つことを言う。その理由はトライトーンだ。増4度(減5度)であるトライトーンは古代から ”悪魔の音程” と言われるほど不快な音程で、聞き手に解決への欲求を促すからだ。コード・ネームと使用するコード・スケールは相対関係になければならない。コード・ネームが正しく記載されていなければ、初見でインプロすることが不可能になる。コード・スケールはマイルスの演奏やソニー・フォーチュンの演奏から以下と判明する。ベース音のGから書き出してみよう。

Maiysha原曲の3つ目のコードでのスケール まず演奏されているコード・トーンと上記のスケールと比べて、アヴォイド音が発生していないことに留意し、録音で聞くヴォイシングのAとE♭の間にトライトーンが発生していることからドミナント機能のコードだと決定できる。そしてBとFの間にもう一つトライトーンが発生しているので、アヴォイド音がないことも合わせて#11コードであることが予想できる。次にこのトライトーンが発生する4つの音、A、B、E♭、Fを吟味する。それぞれの音がスケール音からドミナント・コードを構成できるか、だ。この4音の中でそれが可能なのはFだけだ。

F – A – C – E♭

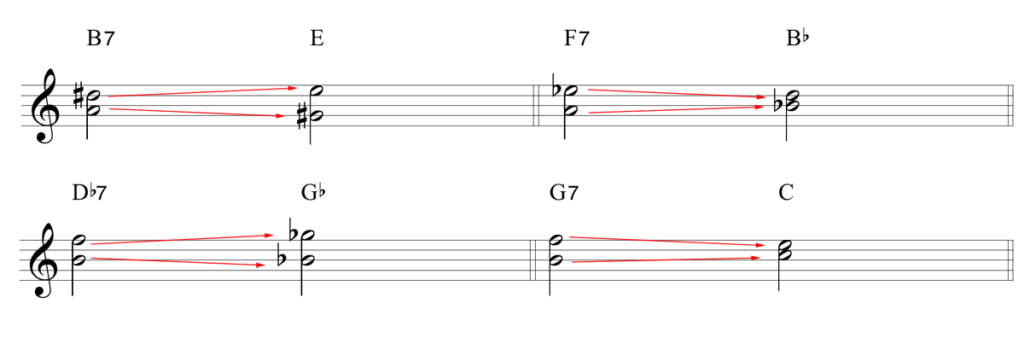

以上の理由からこのコードをF7(#11)と決定することができる。ちなみにミクソリディアン#11スケールというのは前述の『スーパー・ロクリアン』のような無理矢理なスケールではなく、共有トライトーンから発生する代理コード、つまりV7の代理としての♭II 7と解釈する。ただし、なぜこの進行の中でミクソリディアン#11コードが挿入されているのかは理論的には説明できない。まずF7(#11)が保持する前述の2つのトライトーンが導く4つのトニックを並べてみよう。トライトーンは1オクターブを真っ二つに割った位置なので、異名同音が可能なことに留意。つまり音程に自由が効くバイオリンなどで演奏してもトライトーンだけはピアノと同じ音程なので、異名同音が許される。

トライトーンの解決方向 実際にマイルスの書いた次のコードを見るとA♭マイナーであり、この4つのどれにも当てはまらない。面白いのは、トライトーンを2つ含むということからマイルスはディミニッシュ・コードのような、解決欲求を増す不安定なサウンドを生み出しているということである。

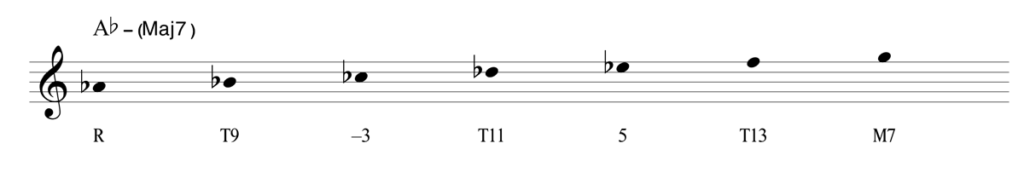

- A♭- on G:そしてこのシーケンスの最後のコードは一つ前のコードよりもっと暗いイメージの、A♭マイナー(Maj7) というコードである。このコードはチャーチ・モードから派生したコードではなく、旋律的短音階から派生したコードなので、コード・スケールは以下の通り。

A♭旋律的短音階 もうひとつ特筆すべきはそのヴォイシングである。ベースのGとルートのA♭をわざと短9度でぶつけて不協和音を作り出して、不安感を保持させている。

トラディッショナルな作曲法の基本のひとつに、起承転結を明確にする地図を作成するというのがある。つまり4で割り切れる地図を作り、そこに起承転結を配置するのである。マイルスのこのコード進行は明確にそれがなされている。最初の明るいサスペンションのサウンドがする耳に馴染んだコードで始め、次にトニックでオープン感を出して展開し、いきなりトライトーンを2つも含むコードに転じ不安感を醸し出し、旋律的短音階の暗いコードで閉じる。だからこそ最初に戻った時の開放感の効果が抜群だ。つまり、ループ演奏のために巧妙に仕組まれた進行なのである。蛇足だが、マイルスのオルガンは間奏で一回だけA♭- / Gの代わりにA♭Maj / Gを弾いており、手が滑ったのかと思いきやギターもちゃんとマイルスと同じコードを弾いているではないか。これには驚いた。

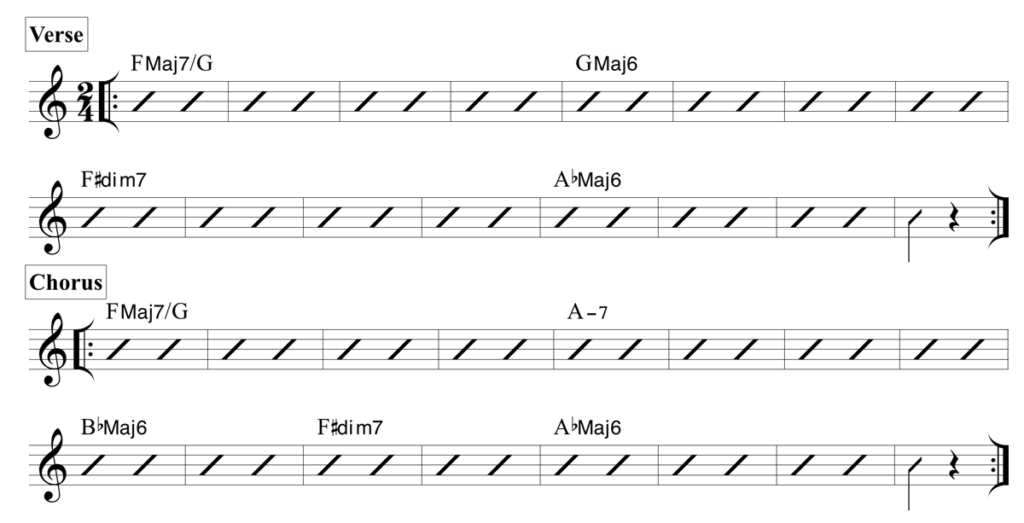

次に『Everything’s Beautiful』でのロバート・グラスパーによる同曲のコード進行を見てみよう。グラスパーはもっとブラジル音楽としてのボサノバに近づけようとしている。ボサノバなので2拍子である。フォームもヴァースとコーラスとで少しだけ違う。

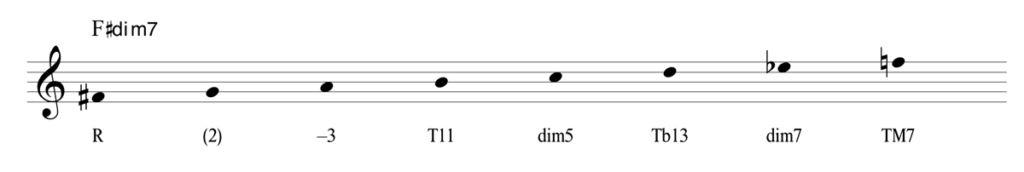

まず最初のコードはオリジナルの80年代のサウンドとは違い、メイディン・ヴォヤッジを思わせるモーダルなコードだが、やはりGメジャーのサスペンションを思わせるヴォイシングだ。実に賢い。次にMajor 6コードはボサノバの基本コードで、それだけでボサノバ色が強調される。注目はヴァースの17小節目、つまり3つ目のコードだ。マイルスのコードは前述の通りF7(#11) on Gだった。グラスパーはボサノバで期待されるようにそれをF#dim7に置き換えている。VII dim 7という機能は存在しないので、このコードは機能和声ではないが、ギターで作曲されることの多いブラジル音楽では珍しいことではない。コード・トーンを探ってみればト長調のV7であるD7(♭9) の異名同音だということが解る。この概念はシェーンベルクの和声の理論書でも説明されている。コード・スケールは以下の通り。

注:最後のFはディミニッシュコードのみで存在可能なテンションMajor 7である。そしてDから並び替えればDミクソリディアン♭9 #9スケールだということだ。アヴォイドであるGまで共通している。

ではマイルスのオリジナルのF7(#11)から派生するスケールと比べてみよう。

違いはF#を含むか含まないかだけだ。実に賢いリハーモナイゼイションだと理解できる。

『Everything’s Beautiful』版<Maiysha>の構成

冒頭のドラムのキック、ベースライン、キーボードはネイティヴのボサノバのリズムを使用しているのに、ブラジル音楽では登場しないクラベスが最初から最後まで鳴っている。クラベスはスペインの楽器で、当然ラテン音楽には欠かせないが、アフロキューバンやカリブ音楽でも重要な楽器だ。反面ブラジル音楽で使われることはない。クラベスは楽器の名称だが、それをもって演奏するパターンをクラベという。この録音で聴かれるパターンはSon Clave、つまり3−2パターンに似ているが、5個目のヒットがアップビートに変更されている。このパターンはボサノバ・クラベと言い、アントニオ・カルロス・ジョビンが確立したと言われているが、彼はモチーフとして作ったのであって、パターンとして演奏されるものとして作ったのではない、と言っていたと思う。筆者はクラベスでこのパターンを演奏されたのを聴いたことが今までになかったので、このアイデアには思いっきり驚いてしまった。グラスパーはいい加減なボサノバをやっているのではない。ネイティヴなブラジル音楽を尊重しながらも新しいアイデアを出して行くのは筆者の主催するRacha Fora(ハシャ・フォーラ)の目指すところと同じなので、このアイデアには非常に共感した。ただ、このあまり知られていないボサノバ・クラベをクラベスで演奏して、誤解されないか、危険な橋を渡るものだ、と感嘆もした。自分にはできないであろう。いや、グラスパーのようにすでに認められていたなら躊躇なくできるのであろうか、と色々と考えてしまった。

グラスパーのキーボード・インプロ

2回目のコーラスの最後のコード、A♭Maj6をアンカーとしてグラスパーのインプロのセクションが始まる。A♭Maj6とC♭Maj6の2コードだ。ここでグラスパーは驚くべきことをしでかす。

基本、ペンタトニックを軸にしたインプロを構築しているが、コードがMajor 6、つまり7度を含まないヴォイシングなので、なんと7thの音に対し長7度と短7度を自由奔放に入れ替えてインプロをしていく。しかもMaj6コードなので7度音は経過音としてしか使わないはずなのに、あたかもテンションのように強調するフレーズを作り上げている。あまりに斬新なアイデアなので椅子から転げ落ちてしまった。もう少し説明しよう。

まずA♭Maj6はトニック感を出すためにかリディアン、つまり#11音は使用してない。反対にC♭Maj6はA♭Majに対してモーダル・インターチェンジの♭III Majとして機能しているので、アイオニアンではなくリディアン、つまり#11音で徹底している。ここまでは通常の理論で解釈できる。次にグラスパーが使用している4つのスケールを書き出してみよう。

最初のコード上でのGとG♭の使い分け、次のコードでのB♭とB♭♭(ピアノの鍵盤上ではA)の使い分けをぜひ聴いて頂きたい。グラスパーはあたかもアウトしているように使用しているが、理論上は全くアウトしているわけではないのだ。驚くべきアイデアだ。

リミックス

さて、核心のリミックス部分である。前半の歌が終わり、グラスパーのモーグ系のキーボード・ソロの後(注:このソロは奇抜にもフェードアウトで終わっている)、歌が後半の再現部分に入る。ここでまた驚くことが起こる。まるで半音上がった転調のように聞こえるのである。転調などしておらず、最初のFMaj7 on Gに戻っただけなのに、である。しかも、なぜ上がったように聴こえるのか?これはまたしてもトライトーンの仕業だ。インプロ・セクションの最後のコードはC♭Majで、ヴァースの最初のコードはFだ。つまりトライトーンでジャンプしたのだ。グラスパーの頭の中は一体どうなっているのだろう。恐ろしくなる。聴き慣れたマイルスのオリジナルのトランペットのトラックが歌とコール・アンド・リスポンスをする形で入ってくる。つまりマイルスが演奏したダウンビートを1拍ずらしているのだ。実に素晴らしいアイデアだ。しかも前述のようにマイルスはメロディーとコード進行と違うトーナリティーをこの曲に与えているので、スポットを外すと間違った音に聞こえるピックアップのF音が、この1拍ずらしで妙に艶かしい。サンプル使用ではなく、まるでマイルスがそこで実際に演奏しているかのようだ。

このアルバムでグラスパーにマイルスをはっきり見た筆者であった。

Robert Glasper, Miles Davis, Miles Ahead, Don Cheadle, Erykah Badu, ロバート・グラスパー, マイルス・デイビス, マイルス・アヘッド, ドン・チードル, エリカ・バドゥ, 映画, Movie