#51 テリー・ライリー+バシェ音響彫刻

text by Kazue Yokoi 横井一江

photo by Mariko Miura 三浦麻旅子

現在、大阪市では日本万国博覧会 EXPO 2025 が開催中だ。今から遡ること55年前、1970年に大阪府吹田市で日本では初めての万国博覧会 EXPO’70が開催されている。武満徹が演出プロデューサーを務めた鉄鋼館では、当時最新の音響機器が備え付けられたホールで最先端の現代音楽のコンサートが行われ、そのホワイエにはバシェ兄弟(*)が制作した音響彫刻が置かれていた。その名のとおり、彫刻に音響を構成要素として組み込んだオブジェであり、来場者が直に触れて音を出して楽しむことができる楽器としての機能も合わせ持つ作品だった。会場内では武満徹《クロッシング》、クセナキス《ヒビキ・ハナ・マ》と共に音響彫刻を使用した高橋悠治《慧眼》も流れていたという。EXPO’70後は解体されて倉庫に眠っていたが、2010年からその修復・復元が始まる。ショーロクラブをはじめとする多彩な音楽活動で知られる沢田穣治は、EXPO’70でバシェの音響彫刻に出会い、遊んでいたことから、京都市立芸術大学のバシェ修復プロジェクトにも関わり、演奏そしてアルバム(現在は配信のみ)もリリースしている(→リンク)。

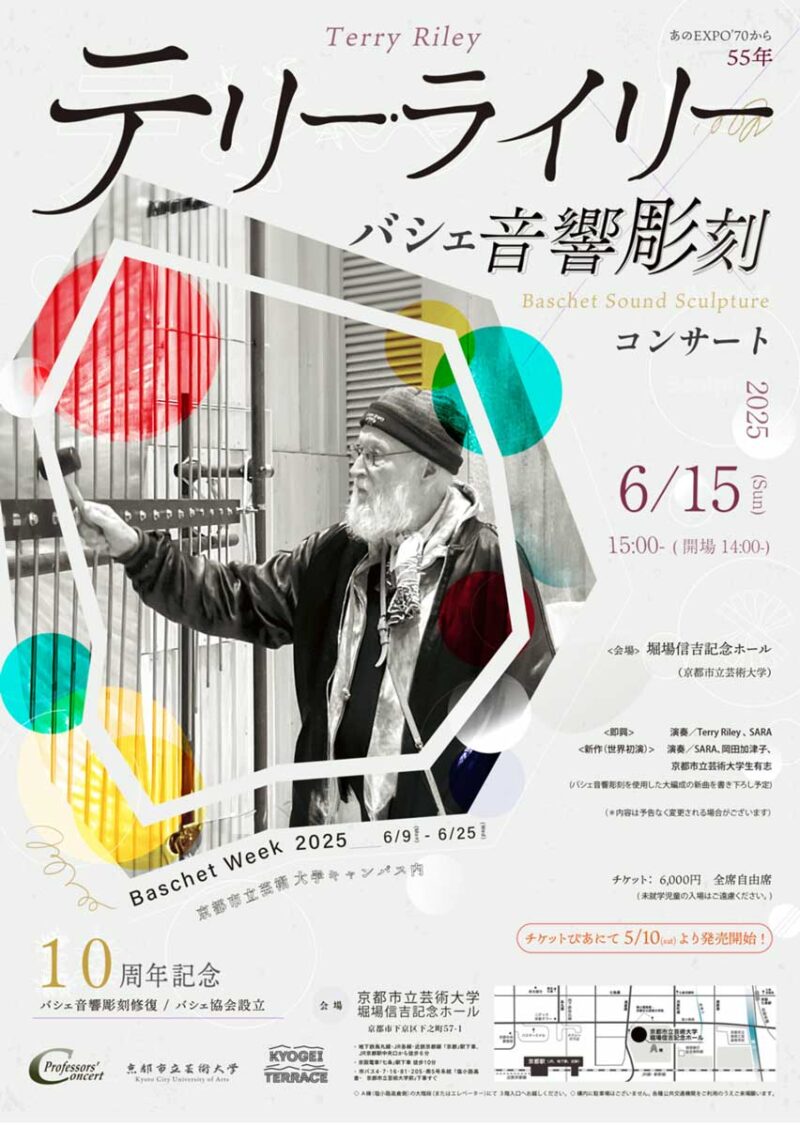

京都市立芸術大学でのバシェ音響彫刻修復プロジェクトが始まってから10周年、バシェ協会設立10周年を記念して6月に「Basche Week」が開催された。そのプログラムの中で目を引いたのが今年90歳となったテリー・ライリーがバシェ音響彫刻とコーラスのための作品を初演するという企画だった。ミニマルミュージックの代表的な作曲家として著名なテリー・ライリーは、サイケデリックはもちろんロックやエレクトロニックミュージックなどに大きな影響を与え、その系譜はテクノにも及ぶ。

ちょうど二条城で「アンゼルム・キーファー:ソラリス展」が開催中だったこともあって、「テリー・ライリー バシェ音響彫刻 コンサート」を観に日帰りで京都に出かけることにした。同じように考える人はいるもので、数名の知人も含め東京方面から来た人の多くはキーファー展と併せてこのコンサートに足を運んでいたようだった。

テリー・ライリーとバシェ音響彫刻という組み合わせに興味を惹かれたものの、実はどういう経緯でこのようなコンサートが実現したのか不思議で、私は謎を抱えたまま京都に出かけた。それについては、バシェの研究家でもある岡田加津子京都市立芸術大学教授が開演前のMCで明らかにしていた。テリー・ライリーのラーガ教室に彼女が行った時に、彼にバシェ音響彫刻の話をしたところ、音響彫刻に興味は持っていたもののまだ一度も現物を見たことがないことを知る。そんな彼が京都市立芸術大学で復元された音響彫刻に実際に触れたことが新作に繋がったようだ。

会場に入るとステージには小型の音響彫刻「パレット・ソノール」が並べられていた。第一部はテリー・ライリーとSARAとのキーボードによるデュオ、即興演奏とはいえ、ジャズの即興演奏やいわゆるインプロとは趣が異なる。反復されるパターンが変容していく面白み、それは演奏によって作品が創造される時間を共有しているようでもあった。ふとテリー・ライリーのキーボードのタイム感にジャズ的なものを感じたのは気のせいだろうか。1935年生まれの彼にとってジャズは身近にあった音楽であり、影響を受けていたことは想像に難くない。即興であればこそ、繰り出された音には、彼が生きてきた時代とその音楽が昇華されたかたちで鏤められているようにさえ思った。そういえば、2023年にジャズ・スタンダードを取り上げた『Terry Riley / STANDARDⓈAND -Kobuchizawa Session #1-』(STAR/RAINBOW RECORDS) をリリースしている。

会場に入るとステージには小型の音響彫刻「パレット・ソノール」が並べられていた。第一部はテリー・ライリーとSARAとのキーボードによるデュオ、即興演奏とはいえ、ジャズの即興演奏やいわゆるインプロとは趣が異なる。反復されるパターンが変容していく面白み、それは演奏によって作品が創造される時間を共有しているようでもあった。ふとテリー・ライリーのキーボードのタイム感にジャズ的なものを感じたのは気のせいだろうか。1935年生まれの彼にとってジャズは身近にあった音楽であり、影響を受けていたことは想像に難くない。即興であればこそ、繰り出された音には、彼が生きてきた時代とその音楽が昇華されたかたちで鏤められているようにさえ思った。そういえば、2023年にジャズ・スタンダードを取り上げた『Terry Riley / STANDARDⓈAND -Kobuchizawa Session #1-』(STAR/RAINBOW RECORDS) をリリースしている。

第二部はテリー・ライリーの新作《NIJINOWA》の初演。コーラスのメンバーが弧を描くように、ステージ上に置かれた「パレット・ソノール」の後ろ側に並ぶ(これらはオブジェとして置かれていただけで最後まで演奏されなかった)。3つのパートからなる作品それぞれ、歌・コーラスから音響彫刻の演奏へと移行していく。コーラスはラーガのようだ。その響きが耳に谺する。音響彫刻は会場後方4階に設置されているので見えない。時に打楽器的に叩いたり、擦ったりして演奏したと想像するが、その様子を見られなかったのは残念だった。とはいえ、音響の良さが功を奏して、とりわけコーラスと音響彫刻の演奏が重なり合う部分では音響空間に包み込まれるような面白い体験をした。コーラス=声と音響彫刻という質感の全く異なる(と思っていた)ものが出会うことで、それまで体感したことのない音宇宙が現れる。譜面はあるが、おそらく書かれていないスペース、即興演奏も組み込まれていたに違いない。リハーサルを何度か重ね、この会場の音響も考慮した上で作品として完成させたのだろう。この発想はコンテンポラリーなジャズ・アンサンブルの演奏に近い。アンコールに応じてのコーラスは最後のパート「Wonderful Magic Mantra」を再び、「Wonderful! Wonderful!」というリフレインが耳に残る。決して明るくない時代に生きる我々の心持ちをポジティヴにさせてくれるサウンドで幕を閉じた。

音楽だけではなく音響体験としても面白いコンサートだった。何よりも齢を重ねても好奇心旺盛なテリー・ライリーのチャーミングさとその創造意欲に感銘を受けた。

テリー・ライリー バシェ音響彫刻 コンサート

京都市立芸術大学堀場信吉記念ホール

第一部 即興演奏

テリー・ライリー、SARA

第二部 NIJINOWA(世界初演)

【構成】

1. Rainbow with Dark Clouds (コーラス→バシェ音響彫刻)

2. Chasing Midnight(コーラス→バシェ音響彫刻)

3. Wonderful Magic Mantra(コーラス→バシェ音響彫刻)

【編成】

歌ソロ:テリー・ライリー

歌コーラス:京都市立芸術大学生、京都市立芸術大学卒業生、京都大学生、京都教育大学生、大阪大学生、大学教員、一般社会人など50名

バシェ音響彫刻(渡辺フォーン):岡田加津子、SARA

注:

フランソワ・バシェは彫刻家、兄 のベルナール・バシェは音響技師、彼らは1950年代から実験的な音響彫刻を創り、世界各地にその作品は残されている。