JazzTokyo

Jazz and Far Beyond

-

Reflection of Music Vol. 57 ヒロ・ホンシュク

ヒロ・ホンシュクの音楽には師であるジョージ・ラッセルの影が見える。リディアン・クロマティック・コンセプトだけではなく、グルーヴ感に対するこだわりもそうだ。グルーヴするからこそ複雑なことをやっている演奏もさらりと心地よく聴けるのだ。

-

RIP Muhal Richard Abrams : profile

その高潔な人間性、統率力、指導力は「ムーハル」(総師)と呼ばれるにふさわしい。

-

RIP Muhal Richard Abrams by Wadada Leo Smith

彼は気高い(スピリチュアルな)男であった。彼の行程は光に満ちていた。

-

RIP Muhal Richard Abrams by Jack DeJohnette

1964年に彼とロスコー・ミッチェルがシカゴのAACMを設立する前夜、僕は彼のエクスペリメンタル・バンドで演奏していた。

-

RIP Muhal Richard Abrams – What he meant to me by Chico Freeman

RIP Muhal Richard Ab

-

ムーハル・リチャード・エイブラムスとの在りし日をしのぶ

とりわけ強く印象に残っているのがフェスティヴァルの開幕日と、最終日(日曜日の11日)の取りを飾ったAACMビッグバンドの演奏で、そのリーダーが彼だった。

-

ムーハル・リチャード・エイブラムスの訃報に接し

エイブラムスのピアノは決して硬質ではなく、無機的でもない。全く其の逆で、どんなに激しい演奏においても、共演者のサウンドを生かす事ができる。

-

Great Music Forever! ムーハルが遺してくれたもの

ムーハル、素晴らしい音楽をありがとう。そしてオリジナルであること、自分自身が 原型であり、心で他の人と関わった時に生まれるハーモニーの大切さを、あなたは教え てくれた。

-

連載第27回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報 ジェレマイア・サイマーマン・インタビュー

クラリネット奏者、インプロヴァイザー、サウンド・アーティストのジェレマイア・サイマーマン。この10年でニューヨークの即興音楽シーンにおけるキーマンとして登場してきた。インプロヴィゼーション、エレクトロニクス、ソロやアンサンブルでのさまざまな作曲的アプローチ。

-

ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま 第19回 ビリー・ミンツ・カルテット at Balboa

ビリー・ミンツほどに細やかで美しいスイングをシンバルで鳴らせるドラマーはそうそういない。知る人ぞ知る、ニューヨーク・ドラマーのライブレビューとインタビュー。

-

#102 林ライガ

林ライガは、オーソドックスな基本をしっかり押さえているため、フリー〜インプロ、はたまた邦楽とすら、めくるめく交感しうる鬼才である。

-

タガララジオ 48 「2017年、晩秋に聴かれるべき5枚のピアノ盤を!」

ほんとはオザケン+セカオワを筆頭にしてノンジャンルでノータイムなタガララジオを書こうと思っていたのですが、ピアノ盤ならべていたら締め切り日になっていたという、

-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #40 「近藤等則とTokyo Meeting 1985」

近藤等則、サムルノリ、姜泰煥ソウル・ジャズ・トリオという、いわゆる東アジアのミュージシャンたちが初めて一堂に会した画期的イベント。

-

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #25 Jon Hendricks <Manhattan>

ジョン・ヘンドリクスが他界した。ジャズ界ばかりでなく、ストーンズやビートルズやブラジル音楽家たちにまで影響を及ぼした偉人。ヴォーカリーズをイノベートしたヘンドリクスは、ラップ・ミュージックをこの1958年録音のジョージ・ラッセル作品、『New York, N.Y.』でイノベートしたとも言われている。このレコーディングにまつわるラッセルとヘンドリクスとのやりとりや、歴史に残るコルトレーンの姿などを交えて解説。

-

ジャズ・ア・ラ・モード#5 メリー・ルー・ウィリアムスのフェミニンなドレス

メリー・ルー・ウィリアムス(Mary Lou Williams:1910年5月8日〜1981年5月28日)は女性ジャズ・ミュージシャンのパイオニアであり、ジャズシーンに最も貢献した女性ピアニスト、コンポーザー、アレンジャーの一人でもある。

彼女のミュジシャン活動の初期、1930年代に活動していた頃のファッションに注目したい。 -

座頭市の話

座頭市は盲人であり、按摩を生業としているのが設定だ。「座頭の市さん」である。しかし、本来の字は「座頭」ではなく「座当」であるべきだ。

-

#1470『板橋文夫+結/謡文』

『板橋文夫+結/謡文』(MIX DYNAMITE 2017)で民謡と板橋ミュージックを合体、類例を見ない世界を築き上げた。

-

#1469『Barry Altschul and the 3Dom Factor / Live in Kraków』

三者三様のベストプレイが炸裂するこのアルバムを聴いていると、世界の中心で“ジャズ”と叫びたい気持ちになれる。

-

#1468『Gondo’s Carol Brass Ensemble / Silent Night』

ぼくらは歌ではないから器楽用に挑戦的なアレンジも施したりしてますが、でもやはり基本はボストンのあの空気感を録りたかったので別段複雑にしたつもりもありません。

-

#1467『Laia Genc Liaison Tonique: Birds/ライア・ゲンク リエゾントニック:バーズ』

叶わぬ過去、光明への助走期のような現在、未知の世界へのイマジナティヴな眼差しなど—こころの春秋がページを繰る毎に木漏れ日のようにたち現れるソング・ブック。/ This album is a songbook that the spring and autumn of one’s heart — unfulfilled past, run up period towards a bright future, imaginative look at an as-yet-unknown world— appear like sunlight filtering through the trees as the pages are turned by.

-

#1466『gravity / tree』

ドイツ出身のギタリスト、即興演奏家、作曲家Hannes Buder の新プロジェクト。ここで彼はギターではなく、チェロのみを弾いている。弦の響きが時の経過とともに織りなすドラマ性、時に荘厳さすら感じさせる幽玄美の中から、うっとりするような彼特有のリリシズムが透けてくる。

-

#1465『TAMAXILLE/Live at Shinjuku PIT INN』

通して聴くと72分41秒、『TAMAXILLE/Live at Shinjuku PIT INN』は(本田)珠也のリズム、4人のスイング感、グルーヴが全てで、かくしてピットインの夜は更けてゆく。

-

#1464 『Rent Romus / Deciduous : Midwestern Edition Vol. 1』

“即興の創造的な強靭さ・歴史・一期一会を共有する人々を橋渡しする”プロジェクト『Deciduous(落葉)』は、森の中の精霊を創造の種とする即興演奏のルーツを復興する試みといえよう。

-

#1463『Muhal Richard Abrams featuring Malachi Favors / Sightsong』

エイブラムスが残したデュオ作品のなかでもひときわ独特な魅力を持った作品。

-

#991 ハシャ・フォーラ@阿佐ヶ谷ジャズ・ストリート

ホンシュクは自他と共に認める「マイルス信者」でレコーディングやライブのいわば「縦軸」はマイルス・ディヴィスの影響と継承発展に、「横軸」は彼の師ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック概念に基づいている。

-

#990『トリフォニーホール開館20周年記念コンサート/クリスチャン・ヤルヴィ サウンド・エクスペリエンス2017』

クラシック音楽における最先端は、今後どのようにそのエッジを研ぎ澄ませてゆくのだろうか。興味は尽きない。

-

#989 吉田野乃子 Birthday Live 『ののこ三十路祭り』

11月11日、吉田野乃子は30歳の誕生日を迎えた。第1部は彼女が近年取り組んでいるソロ、第2部が結成されたばかりの新バンド「エレクトリック・ヨシダ(仮)」。吉田の現在を映した、記念すべきライブとなった。

-

#988『トリフォニーホール・グレイト・ピアニスト・シリーズ2017-18/エリソ・ヴィルサラーゼ&新日本フィルハーモニー交響楽団』

名伯楽としてのキャリアが示すとおり、その演奏は決して奇抜な個性を押し出すものではない。楽曲の構成を噛み砕き、熟成させ、演奏の起伏を決して感情任せにしない。ポイントとなる音やフレーズを起点に変化を持たせ、裏づけ充分に作品を内側から組み直してはドラマを捻出する。演奏は自ずと説得力に満ちたものとなる。

-

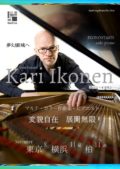

#987 カーリ・イコネン・ピアノ・ソロ

けれん味のないロマンティックな精神は70年代のECMのジャズ・ピアニスト達にも通じる「青春性」を率直に表しているようで清々しかった。

-

#986『舘野泉バースデー・コンサート2017 彼のための音楽を彼が弾く〜今井信子を迎えて/ Izumi Tateno Birthday Concert 2017〜Welcoming Nobuko Imai』

新たなジャンルを切り開く先鋒に立ち続けることの厳かな美しさを、入魂の一音一音が雄弁に物語る。/ The intimate, soulful sounds relate with great eloquence the majestic beauty of one who remains standing at the vanguard as a pioneer of new genres.

-

#985『アンリ・バルダ ピアノリサイタル/ Henri Barda Piano Recital』

バルダが黙々と醸成してきた揺るがぬプリンシプルが結実、むせ返るような濃厚な世界に呑み込まれた。/ The unwavering principle that Henri Barda has tacitly cultivated bears fruit, the audience engulfed by his choking, dense world.

-

#395 『Satoko Fujii Orchestra New York / Fukushima』

奇抜を的確に捉えた録音に最大限の喝采を。

-

#394 『Mario Laginha Novo Trio / Terra Seca』

サウンド、音質、極めて良し。久々のアコースティック優秀録音。

-

#393『波多江崇行 川下直広 小山彰太/Parhelic Circles』

ドラムスのエッジに、遠近感の違いを感じる、このワザは何だ?

-

#392『キアラ・パンカルディ/ホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ』

この盤は肉厚より繊細さに重点を置いたと受け止める。

-

#391『Gondo’s Carol Brass Ensemble / Silent Night』

管楽器の艶と、開放感、チューバの低音に、こうありたいと我が録音にかぶせる。

-

#390『細川千尋/CHIHIRO』

ピアノのオンマイクで注目されるのは、音の抜けを考慮していること。

-

#389 『TAMAXILLE/Live at Shinjuku PIT INN』

音像の明確さに、オーディオを意識してしまう録音だ。