ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #18 『Caravan』

ちょうど1ヶ月前、2017年3月27日に他界したアーサー・ブライス、昔から名前はよく知っているのに詳しくは知らないアーティストであった。恥ずかしながら『Lenox Avenue Breakdown』くらいしか知らず、楽器編成が普通じゃない変わり種という印象であった。実は白状するが、筆者はブライスのあの高めのイントネーション(音程)とヴィブラートが苦手であまり聴いていなかったというのが本音である。彼は10代の時、地元サン・ディエゴのR&Bバンドでキャリアを始め、バンドの音量に対抗するために鍛え上げた奏法が彼の特徴的な音色を築いたとされている。だがマイケル・ブレッカーもロックバンドから始めたという似た理由から、後に喉を壊すほどのあの図太いサウンドを編み出しているが、ブレッカーのイントネーションは抜群にいいのに、と思ってしまった。

それともう一つ、『Lenox Avenue Breakdown』だ。どういうわけかブライスはこのアルバムではシグネチャーのブライス・ヴィブラートを多用していないので、筆者には聴きやすいアルバムのはずなのだが、1曲目<Down San Diego Way>が受け付けない。サン・ディエゴ出身のブライスの代表作とされているこの曲、筆者がもっとも苦手とするタイプの曲なのである。ジャズ・ラテンだが、ラテンのドライブ感が全くない。唯一救われるのはパーカッションがラテン人ではなくブラジル人のギレルメ・フランコ(Guilherme Franco、正しくはギリェーミ・フランコ)なのでかろうじてバラバラになってしまうのを食い止めている。これはあくまでもタイム感の話しで、ブラジルのタイム感でラテンのパターンを演奏していることにはどうにも違和感を覚えるが、ジャズ・ラテンという曖昧なスタイルなのでこれはこれでいいと自分に言い聞かせる。が、ブライスのタンギングの仕方から、セシル・マクビーも、ディジョネットも、ブラッド・ウルマーもタイムのポケットに収まらず、筆者にとってとても居心地が悪いのである。そういうわけで今までほとんど聴いていなかったこのアルバムだが、ブライスが他界して、1曲目を飛ばして2曲目から聴いたらとんでもなくすごいアルバムということに気がついた。1曲目以外のどの曲を取り上げてもたっぷり楽曲解説が書けそうだが、それはまたの機会にしたいと思う。ただ、全曲ブライスの作品であること、ディジョネットやブラッド・ウルマーなどの使い方から容易に理解できるブライスの創造力のすごさが凝縮されている(もちろん1曲目は除いて、だ)。

今回この記事を書くに当たって聴き漁っていて巡り合ったアルバムの一つに『Illusions』がある。これはとんでもなくイカしたアルバムだ。どのトラックも最高にクリエイティブなだけでなく、グルーヴも最高だ。筆者オススメのアーサー・ブライス・アルバムである。興味深いのは1979年に『Lenox Avenue Breakdown』を発表した1年後にこの猛烈にファンキーなアルバムを発表し、その1年後に全くジャズ寄りの『Blythe Spirit』へと左折している。不思議なアーティストだ。ただ、アーサー・ブライスがアバンギャルドという看板を背負わされていることに大変疑問を感じる。彼の音楽は彼のやりたいことがはっきりしており、それはアバンギャルドではない。強いて言えば、コンテンポラリー・ジャズであろう。1980年発表の『Illusions』に収録されている「Bush Baby」と、その11年後の『Hipmotism』に収録されている同曲を比べてみると、明らかに進化してはいるがブライスが描く音楽感は変わってはいない。

アバンギャルドと呼ぶな

1986年のベン・シドランのインタビューに対して、「オレの音楽はビ・バップやバラードやスイングやブルースやブギーやポップやロックなど全てを包括してるんだ。もしそれぞれ全てのジャンルをマスターしてたら、なんでも可能だってわけだ。つまりオレの音楽は昔からの伝統であり、文化であり、遺産だ。」と言っている。もちろん黒人文化の継承を意図しての発言だ。それを基にあれほどクリエイティブなコンテンポラリー・サウンドを、しかもグルーヴ付きで提供してくれるブライスはやはり真のジャズ・アーティストだったと思う。

2003年のオール・アバウト・ジャズから受けたインタビューで、「オレはアバンギャルドというわけではない。全てのジャンルの音楽を演奏するのが好きだが、フォームがなかったり調性がないものは好きではない。なぜかヤツら(批評家)はオレを変種扱いして届きにくい存在にするが、オレは万人に楽しんでもらいたい。」と、アバンギャルド扱いされることを嫌がっている。

アバンギャルドとコンテンポラリー

そもそもこのカテゴリー分けとその名札の言葉の意味に疑問を感じる。フランス語、アバンギャルドの言葉の意味は「前衛」で、前例にないことを突然始める、と訳すのが正しい。また、実験的という意味も含まれる。そういう意味である種のフリー・インプロを示唆する。ブライスがアバンギャルドと言われたくなかった理由がここだ。それに対しコンテンポラリーはその時代を反映するという意味で、例えばブライスは70年代にオーネットが始めた、以前のモードやビ・バップを発展させた音楽を料理していた。問題は、50年近く経った現在、70年代から発生した当時のコンテンポラリー・ジャズをどう呼ぶのだろう。モダン・ジャズという名札が全く現代のジャズを意味しないことと同じ問題が発生する。このカテゴリー分けはレコード会社に便宜上作られた迷惑なシステムである。筆者の音楽も日本ではジャズなのかブラジリアンなのかわからなくて困るというコメントをよく頂戴するが、当惑してしまう。話は違うが、その時代の要素を包括して新しいものを生み出し続けるマイルスはどうだろう。どのカテゴリーにも入らない。やはりマイルスはマイルスとしか言いようがないのだと再認識する。

西海岸 → 東海岸 → 西海岸

ブライスは自分で ”ブラック・アーサー” と名乗っていたことからもわかるように、黒人の人種問題に立ち向かう活動家でもあった。人種差別がキツく、音楽的に自由が許されないロスに限界を感じ、ニューヨークに移住したのが1974年だ。昔からニューヨークは新しいアートに寛容で、それに対し西海岸は商業的なものしか受け入れない。ところがニューヨークには自由に芸術活動ができても商業的な成功はかなり難しいという問題がある。結局ブライスは1998年に西海岸に戻ることになり、発病する2005年までに演奏活動の場を得られないままたち消えてしまった。西海岸移住の直接の原因は2度目の離婚にまつわる複雑な事情ではあったが、ブライスはニューヨークで商業的に成功しないことを苦にしていたようだ。彼は西海岸移住2年後の2000年、地元サン・ディエゴの地方紙でのインタビューで、「みんながオレの音楽を受け入れてくれたらどんなにいいだろう。それに対してお金を払ってくれたらどんないいいだろう。だがオレは迎合した音楽はやりたくない。オレが最高のテンションで創造する音楽にお金を払ってくれたらどんなにいいだろう。」と話している。

今まで知らなかったこのようなブライスの姿を知り、ジャズでもない、ブラジルでもないバンド、ハシャ・フォーラを引き連れて長年ニューヨークで活動している筆者にとって、このブライスの苦悩に深く共感した。新しい試みを受け入れてくれる聴衆の前で演奏するのは励みになり、毎回毎回が楽しいが、ギャラの安さには本当に閉口する。新しいことを目指すアーティストがニューヨークには腐る程居ることも、そこから頭を出すのは演奏や作曲や音楽監修の実力だけではダメだということも大きな課題だ。西海岸に渡って商業的に成功している友人たちを見ていて、自分にそういう柔軟性がなかったことを恨んでみたりもする。多分ブライスもそのような心境だったに違いない。そして、ブライスほどのクリエイティビティがあるアーティストが西海岸に移ってから立ち消えを強要されたことに愕然とする。

『In the Tradition』(1978年)

- Arthur Blythe – alto saxophone

- Stanley Cowell – piano

- Fred Hopkins – bass

- Steve McCall – drums

今回『Illusions』ではなくこのアルバムを選んだのは、ブライスがジャズをはじめアメリカ音楽の伝統継承を重んじているということが主な理由だが、その他にも興味深い点が多いからだ。正直、思いっきりクリエイティブで思いっきりグルーヴしている『Illusions』にするか随分迷った。なにせ『Illusions』ではブライスの片腕、チューバのボブ・ステュワートが大活躍しており、その凄さだけで話が尽きない。また前述した通り、<Bush Baby>を11年後の『Hipmotism』と比較しても話が尽きない。『Hipmotism』での、本誌No. 220でも特集されたファマドゥ・ドン・モイエのスネアのバックビートが素晴らしいのも印象的だ。それにしてもブライスはシカゴのミュージシャンばかりを選ぶのが好きらしいが、シカゴに住んでいたことがあるとは聞いていない。不思議なアーティストだ。

では『In the Tradition』に針を落とした時、何がそんなに惹きつけるか。筆者が好むジャズのグルーヴ感ではない。シカゴのアヴァンギャルド・シーンで著名なベースのフレッド・ホプキンスとドラムのスティーブ・マコール(マッコール)はジャズの醍醐味であるドライブ感があるスイングを演奏するタイプではない。このアルバムでも、ホプキンスが堰を切るように始めるウォーキング・ベース・ラインも、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブしないのでかき消されてしまっている。ところが1曲目、ファッツ・ウォーラーの名曲、<Jitterbug Waltz>を聴き始めると、まずブライスが演奏するこの曲のヘッド(テーマ)のものすごいグルーヴ感にノックアウトされる。そして自由奔放に叩きまくるピアノのスタンリー・カウエルとドラムのスティーブ・マコールの爆発的なパワー、これだけやったら音楽の邪魔になりそうなものなのに全く干渉していない。二人ともオン・トップ・オブ・ザ・ビートとビハインド・ザ・ビートをまたいでガンガンにグルーヴしており、ベースがメトロノーム・ビートにいてドライブしていないにも関わらず、十分ジャズの醍醐味を醸し出している。

<Caravan>(キャラバン)

まず、エリントンで有名なこの曲は、筆者の苦手なジャズ・ラテンだ。しかもジャズ・ラテンのストレート・ビートとスイング・ビートが頻繁に入れ替わる、最もグルーヴを阻害する構成の曲だ。筆者はこの手の曲を演奏するのが大の苦手である。とても気持ちよくグルーヴできない。さて、実はこの曲がジャズ・ラテンの最初の曲だと一般に言われている。エリントンのマブダチで、プエルト・リコ出身のトロンボーン奏者、Juan Tizol(ホワン・ティゾール)によって書かれた。当時ルンバが流行し、エリントンがラテン人であるティゾールに書かせたラテン色を効かせた、また、それに中近東と北アフリカの色を混ぜてできた曲と一般的に言われている。初録音は1936年にBarney Bigard and His Jazzopaters名義で、エリントンもティゾールも演奏しているが、そこではまだスイング・ジャズのブンチャカリズムであった。(注:ここで言うスイング・ジャズはスタイルの名称で、ビ・バップ以前のジャズのスタイルを指し、タイム感のスイングとは別)YouTubeはこちら

しかしこの曲がラテン・ジャズの不動の地位を得たのはそれから20年後、1957年に発表されたエラ・フィッツジェラルドのアルバム、『Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book』による。YouTubeはこちら

筆者はラテン音楽に対して全く勉強不足で、聞きかじりで言うのだが、ここでのビートは “tumbao”(トゥンバオ)と言われている。ルンバやトゥンバオなど、ラテン語圏と言えども南アメリカのラテン語諸国と全く違うビート感のキューバがアメリカではラテンとされていたことになんとなく違和感を感じる。

このエラの録音をお聴き頂きたい。まず、ヘッド(テーマ)の間はストレートなラテン・ビートを維持し、現在通常化されてる、ブリッジ部分でスイング・ビートに変わるようなグルーヴを止めてしまうようなことを全くしていない。ヘッド1コーラス目が終わったところでエリントンのスイングするピアノ・フィルを合図にバンドはスイング・ビートに移行する。このやり方も「はい、ここからスイング」などと言う無理のあるやり方と違い実に自然だ。そのままクラリネット・ソロが終わるまでスイング・ビートを維持する。つまり、ラテン・ビートとスイング・ビートを交互に入れ替えるような、流れに逆らうようなことはしないのである。エリントン恐るべし。ここで筆者が読者に最も聴いて頂きたいのが、レイ・ブラウン(クレジット不明だが、多分間違いない)の脅威のベースだ。オン・トップ・オブ・ザ・ビートで最高にドライブしてバンドを引っ張るレイ・ブラウンのタイム感は誰にも真似できない。これがジャズだ。

フォーム

この曲は非常に単純な構成で、まず調性はFマイナー。[ A ] セクション16小節中4分の3に当たる12小節はドミナントである C7(♭9) 一発で、最後4小節が主調に当たるFマイナーだ。それが2回繰り返されたあとのブリッジの [ B ] セクションは循環を思わせるドミナント・モーション(拡張5度進行)だが、多少ひねりが入っている。常套手段であれば、ブリッジの後に再現される [ A ] の C7(♭9) につなげるために、その一つ前を5度のG7とし、そこから5度ずつ後ずさりすれば以下のようになるはずである。

B7 → E7 → A7 → D7 → G7 →

C7(♭9)

ところがティゾールは、まず C7(♭9) の一つ前をG7の代理コードであるD♭7に置き換えて作業を始めている。なぜD♭7がG7の代理コードかという説明に深入りはしないが、単純にいうとCに解決するためのトライトーンであるFとBを、両方のコードの3度と7度としてそれぞれ共有しているからである。

G7をD♭7に置き換えて5度のシーケンスを作り、[ B ] のダウンビートはブルース感を出すためにFマイナーをF7に置き換え、[ B ] の最後で [ A ] に戻るために進行を2倍の速さの2小節チェンジズにし、さらに代理コードのD♭7ではなくG7に戻すという工夫がされている。全体を見てみよう。

| [ A ] | |||||||

| C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) |

| C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | F-6 | F-6 | F-6 | F-6 |

| [ A ] | |||||||

| C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) |

| C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | F-6 | F-6 | F-6 | F-6 |

| [ B ] | |||||||

| F7 | F7 | F7 | F7 | B♭7 | B♭7 | B♭7 | B♭7 |

| E♭7 | E♭7 | E♭7 | E♭7 | A♭7 | A♭7 | G7(#9) | G7(#9) |

| [ A ] | |||||||

| C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) |

| C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | C7(♭9) | F-6 | F-6 | F-6 | F-6 |

ブライスの<Caravan>

ブライスはまず奇抜なベース・ラインのオスティナートで始める。しかもフレッド・ホプキンスのベースのイントネーション(音程)があまりよろしくないのと、オスティナートなのに手がもつれて毎回同じように演奏できてないのとで、判別に少し時間がかかったが、そのイントネーションの悪さが意外と良い効果を出している。

ベース音をルートのCではなく、♭9であるD♭にしたオスティナートが実に奇抜だ。ただ、3拍目の音程が微妙で、最初BなのかB♭なのか悩んだ。普通に考えればC7の第7音であるB♭なのだが、実はキャラバンにはBナチュラルがコードとぶつかるようにメロディーに入っている。8小節目の3拍目だ。これはDelayed Resolve(遅延解決)という手法で、かなり大胆に配置されており、まさかブライスはそれを逆手に取って奇抜なベース・ラインを作ったのかと一瞬思ったが、9小節目から入るピアノのトーナリティでこれは音程の悪いB♭だとすぐにわかった。しかしこの限りなくBに近いB♭は何度聞いても不思議とエキサイティングだ。

イントロでベースに続いて入るドラムのスティーブ・マコールもピアノのスタンリー・カウエルもかなりご機嫌だ。まずマコールのハイハットは全く均一でなく、普通だったらド下手となりそうなものだが、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、やんちゃぶりを発揮している。カウエルのピアノはマッコイ・タイナーのスタイルだが、タイム感がマッコイと全く違い、マッコイのようにオン・トップ・オブ・ザ・ビートで縦割りのラテンのようにドライブするタイム感ではなく、彼はジャズのスイングするタイム感で、斜めから前に突っ込むようにドライブする。それに加えブライスだ。普段モタッたタンギングでビハインド・ザ・ビートを得意とするブライスだが、この曲では思いっきりオン・トップ・オブ・ザ・ビートで切れそうなほど攻撃的なタイム感だ。だからメトロノーム位置にいるフレッド・ホプキンスのベースが実に全体をまとめあげている。筆者が受け付けなかった『Lenox Avenue Breakdown』の一曲目の<Down San Diego Way>とは天地の差だ。

ブライスのインプロ

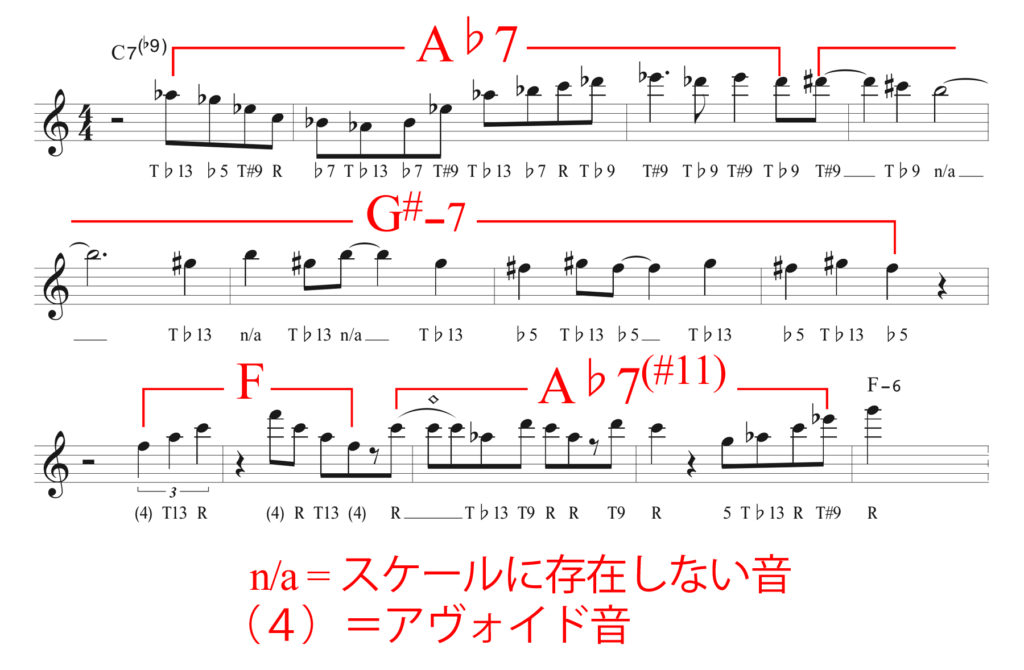

このような一発ものの曲ではモーダルなアプローチが楽しみだ。一体ブライスはどんなアプローチをするのか、採譜して分析してみた。音符の下に記したのが与えられているコードに対するヴァーティカルな(垂直の)スケール音を表した数字で、赤で表示してあるのが、ブライスが頭の中で再構築したホリゾンタル(水平の)リハーモナイゼーションである。

C7に対してA♭7を積み上げるのは、A♭7がC7のオルタード・テンションを共有することから珍しい手法ではないが、ブライスはソロ・セクションに入っていきなりA♭7のコード・トーンを攻撃的にアルペジオして突っ込んでくるのでむちゃくちゃかっこいい。その後異名同音であるG#をルートとし、なんとマイナー7thコードに移行したのには驚いた。なぜならC7で出せない2つの音の一つ、Bを強調することになるからだ。そしてその出せない音のもう一つ、Fをルートにメジャーコードに移行した時には、ブライスはわざと選んでやっている、ということがはっきり理解できる。そのFも、先に解決する到着点であるFマイナーの異名同音である。ただFメジャーからFマイナーに移行してはドラマが生まれないのでA♭7に一旦戻して解決している。なんと完璧に計算されているではないか。恐るべしブライス。

しかし、なんと言ってもこのハラハラドキドキのブライスのタイム感、スイング感をお楽しみ頂きたい。