ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #59 Gary Peacock <Celina>

Gary Peacock(ゲイリー・ピーコック)が85歳で9月4日に他界した。その経緯がやや尋常でなかった。まずJack DeJonette(ジャック・ディジョネット)がFacebookで悲報をポストして大騒ぎになったが、すぐにそれが例のセレブレティー・ホークス(有名人の悲報をデマで流すいたずら)と報告され、ディジョネットもポストを下げたことから、ゲイリーは死んでない、と拡散された。だからこそ、このニュースが確認された時のショックと波紋は大きかった。

ゲイリーと言えば当然、Keith Jarrett(キース・ジャレット)トリオでの功績がもっとも重要とされているのだろうが、筆者にとってのゲイリーはStandards Trioではない。これに関しては本誌No. 240、楽曲解説#29で詳しく書いたので是非ご覧頂きたい 。筆者にとってのゲイリーの一番の魅力は、あの、まるでコンプレッサーでも内蔵しているような指から出る音色だ。例えばHelen Merrillの『S’posin’』の<The Thrill Is Gone>。例えば『Guamba』のタイトルトラック。例えば『銀界』の<序>。コンプレッサーでも内蔵しているような、というのはアタック音の立ち上がりが鋭いからだ。但しコンプレッサーなどのプロセッサーを使用していないのは、それぞれの音の音色を聴けばわかる。

彼のその音色(アタック音)と合わせてその奇抜なベースラインのアイデアを聴けば、即座にゲイリー・ピーコックだとわかるその演奏は天性のものだ。筆者の大好きなアルバム、上述のヘレン・メリルの『S’posin’』に針を落とすといきなり飛び出すのがこれだ(YouTube → )。

このベースの入りが聞こえると、あゝゲイリーだ、と説明のできない気持ちの高揚が起こる。『銀界』でもそうだった。

ベーシストではないゲイリー

ゲイリー・ピーコックはともかく特殊なベーシストだ。彼は筆者が好むウォーキング・ベースでグルーヴするタイプではないが、タイム感はオン・トップ・オブ・ザ・ビートすれすれで決してドライブ感のないような演奏はしない。上述の<The Thrill Is Gone>のイントロでも、テンポはルバートだが、ダウンビートのG音はオン・トップ・オブ・ザ・ビートで強力な存在感だ。つまり、彼はフリー系の演奏でジャズのドライブ感を保てる数少ないベーシストだと思う。体に染み付いているのだ。それもそのはず、彼はドラマーとして始まり、徴兵されたあとはドイツに駐留しピアニストとして活躍。しかしバンドのベーシストが辞めたので無理矢理ベースを弾かせられ、そのままベーシストとして成功したという経歴を持つ。60年代初期にOrnette Coleman(オーネット・コールマン)の音楽に出会うまでは、Paul Chambers(ポール・チェンバース)、 Ray Brown(レイ・ブラウン)、 Scott LaFaro(スコット・ラファロ)など、ビート位置よりはるかにオン・トップでドライブするベーシストから学んだと語っている。

だが彼はオーネットに出会う以前から、ベーシストがドライブしてバンドを引っ張るという役割に疑問を感じ、バンドそれぞれのメンバーにスペースを与えるアンサンブルを暗中模索していたようだ。そして1964年のある日、ゲイリーはRon Carter(ロン・カーター)のサブ(Substitute = 代理)でマイルスに雇われた時、マイルスが他のミュージシャンに「自分がまだ知らないことを演奏しろ。オレが求めてるのはそういうことだ。」と言ったのを聞いて目から鱗だったそうだ。これを実現させるために自分は無にならなくてはならない、という経緯からスピリチュアルな修行への興味を抱いたと語っている。興味深いのは、数々のインタビューで自分をベーシストとかインプロバイザーとかだとは思っていない。自分はそこにある音楽のために存在するだけだ、と繰り返している。筆者は宗教には全く疎いが、多分これが彼が修行した禅なのだと思う。

しかしゲイリー・ピーコックを語る時、そのような簡単な説明では片付かない。彼は無理矢理やらされたベースをすぐにモノにするだけの天性の才能があった。そして彼が創り出すベースラインは唯一無二で、これも練習や勉強を重ねて身につけたものとはとても思えない。実は筆者にとってのゲイリーは、今までこの楽曲解説で何回か使った「He/She never misses a beat.」という形容句が当てはまるアーティストではない(本誌No. 265、楽曲解説#54の『Enfants Terribles』記述部分参照)。だが、そんな些細なことは関係ない程偉大な功績を残したアーティストであり、特異なベーシストだと強く感じる。

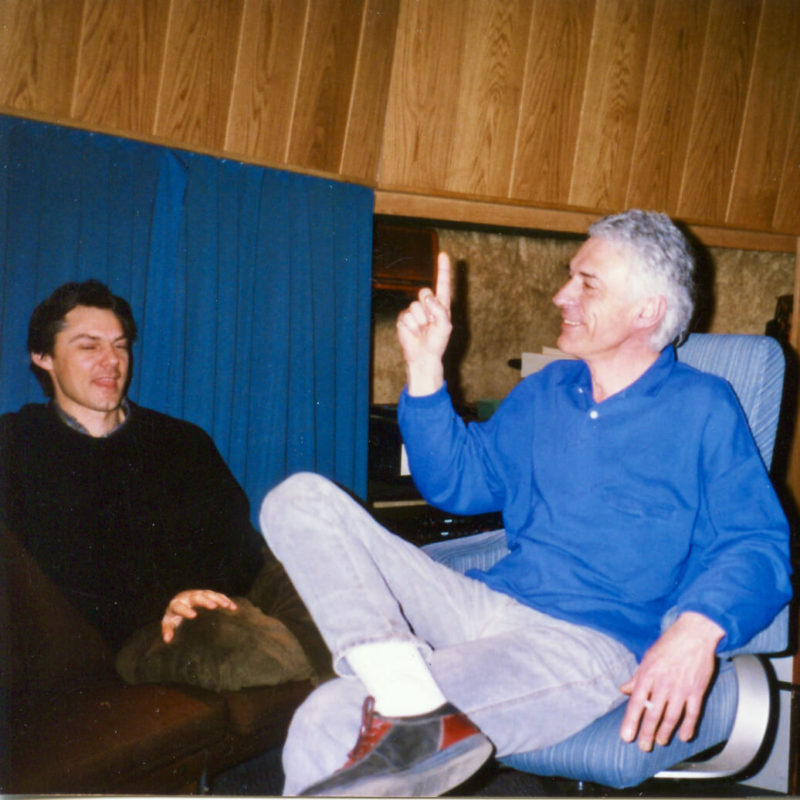

ゲイリーの謎はまだある。筆者は幸運にもNew England Conservatoryでの学生時代に彼のマスタークラスを受けたことがあるが、彼は始終冗談を言い、ふざけた表情で顔をくしゃくしゃにしたり、薬を断つために京都の人里離れた所に移住したんだよ、などとどこまで本当なのかわからないような話を聞かせてくれた。その他にも、日本人の友人がPooさんのアパートでゲイリーに会った時、お腹が空いたという表現に「空っぽ」という日本語は間違ってるだろう、と問答されただとか、Peter Erskine(ピーター・アースキン)の家で奥様の睦子さんに日本のことを長々講釈したり、と冗談づくしの逸話はいくらでもあり、とても禅宗徒としての彼のイメージと結びつきにくい。

『Guamba』

前述したように、筆者がお気に入りのゲイリー・ピーコックアルバムは3枚ある。『銀界』は本誌No. 211、楽曲解説#2で取り上げた。今回は実はこの『Guamba』にするか、ヘレン・メリル+ゲイリー・ピーコック・トリオの『S’posin’』にするか迷った。余談だが、このアルバムのタイトル、『Sposin’』と印刷されているが、これは間違いだ。Andy Razaf(アンディ・ラザーフ)とPaul Denniker(ポール・デニカー)の手による20年代のヒットソングであるこの曲の題名は、Suposingを速く言ってS’posin’とスペルするのが正しい。このアルバムはともかく素晴らしい。冒頭の採譜からも分かるように、佐藤允彦氏のハーモニーのセンスは抜群だし、タイム感も実に気持ちいい。そしてドラムは筆者が大好きな日野元彦氏だ。タイムの幅の広い彼のライドはゲイリーのドライブ感と見事なマッチだし、バックビートでもジャズドラマーには珍しくグルーヴに徹底してくれるのが嬉しい。この自由に展開する、ほぼフリー系のゲイリー・ピーコック・トリオに対峙するヘレン・メリルがまたすごい。90歳で今も健在な彼女の真の力量が表れているアルバムだと思う。残念ながらこのアルバムはすでに入手困難な商品なので、是非YouTubeでお楽しみ頂きたい(YouTube → )。

最終的に『Guamba』を選んだのには多々理由がある。まずメンバーだ。ピーター・アースキンと言えば、誰もが大好きな、しなやかで幅の広いタイム感でグルーヴするあのライドとスネアだ。ゲイリーとの録音はほとんどないが、思った通り相性は抜群だ。それだけではない。そこここに挿入されているドラムソロがまたえらくおしゃれなのだ。次に管の二人は筆者にとっても個人的に思い入れがある。トランペットのPalle Mikkelborg(パレ・ミッケルボルグ)はデンマーク人で、ヨーロッパのマイルスと呼ばれるほどマイルスを研究しているだけでなく、1985年にマイルスを招聘して『Aura』というマイルス名義のアルバムを作ってしまうほどの筋金入りだ。それだけではない。彼は筆者が長年務めたジョージ・ラッセルのリビングタイム・オーケストラのソリストだったので、何度かツアーを共にしており、その人格や着こなしなど、ある意味で筆者の憧れの人物でもある。そして、ノルウェー人テナー・サックス奏者のJan Garbarek(ヤン・ガルバレク)もジョージ・ラッセルとは深い関係で、3枚のアルバムでフィーチャーされている。筆者は一度も会ったことがないのだが、ジョージは常にヤンのような音を出す演奏を求めていた。そのジョージが魅了されたヤンの音とは、後でわかったのだが、苦悩の音だったのだ。ヤンの父親はノルウェーに逃げたポーランド人で、戦争捕虜として過酷な人生を歩んでおり、ヤンは毎晩悪夢にうなされる父親の悲鳴を聞いて育ったのだそうだ。彼はその苦悩をテナーの音に込めているのだ、とこっそりジョージの奥様アリスに打ち明けたことがあるそうだ。

そして、このアルバムにはコード楽器が入っていない。これはゲイリーの優れたハーモニーのセンスを楽しむには最適だ。もう一つある。この1987年の作品で、何とドラムマシーンが使用されている曲が2曲ある。これがまたえらくかっこいいのだ。ピーター本人に聞いてみた。Korg DDD-1だそうで、ピーター本人がサンプルしたパーカッションをシーケンスしたそうだ。1987年である。サンプル機能もあるドラムマシーンが当時あったことすら知らなかった。それをメトロノームのようにではなく、ちゃんとグルーヴするようにプログラミングしている。ピーター恐るべし。

このアルバムはどの曲も素敵にかっこいい。全てゲイリーの作曲作品だ。実にどの曲を楽曲解説に選んだら良いのか未だに決まらずにいる。一通り説明する。

- <Guamba>はベースソロの曲だ。Dをペダルにしたモチーフを徐々に発展させ、コードをB♭、E-7、E♭Maj7と発展させていく。美しいだけでなく、ゲイリーのプラッキング(pluck:手前に引いて弾くの意で、ベース奏法に使われる言葉)の素晴らしさが堪能できる。このタイトルの意味はピーター・アースキンも知らないようだった。

- <Requiem>はゆっくりしたマーチ風の鎮魂歌だが、管2本のハーモニーが美しい。この曲はピーターのドラムフィーチャーで、ゲイリーとヤンが一人ずつ間をあけてソロを取るセクションを通して、ピーターがストーリーを語り続ける。ヤンの深くエモーショナルな音色とフレージングで心が動くが、何と言ってもピーターのタイムの幅がすごい。派手にテクニックを見せつけるようなことは一つとせず、淡々とストーリを語りあげる。ともかくすごいのだ。こういう構成のドラムフィーチャーの曲を書いたゲイリーもさすがだ。

- <Celina>はパレをフィーチャーしたスイングの曲だ。動き続けるコード進行はHorace Silver(ホレス・シルバー)の<Peace>を思い起こさせるのだが、どのコードも2拍以上持続しないので、調性がわかりにくいだけでなく、フォームの頭もわかりにくい。なのにともかく美しいのだ。ゲイリーのオン・トップ・オブ・ザ・ビートすれすれでドライブするベースラインと、ピーターのビハインド・ザ・ビートでスイングするブラシが実に気持ちいい。パレはもちろんマイルスを意識したタンギングなのだが、それに全く違和感はない。いや、マイルスを真似することは不可能なのは誰でも知っている。パレはマイルスから学んだことを実に上手に消化していると思う。それにしても、三人それぞれのこの演奏の説得力はなんだろう。ため息が出てしまう。

- <Thyme Time>は「さあ香辛料のタイムを使って料理をしよう」という意味だろうか。作曲のクレジットはゲイリーとピーター共作になっているのは、多分ピーターがプログラムしたKorg DDD-1がこの曲のテーマになっているからだろう。この曲はもう全て楽しい。冒頭のゲイリーの入りもむちゃくちゃかっこいいし、それに続くベースソロも実に気持ちいい。ヤンと続くパレのソロセクションを聞いてよくわかるのだが、ゲイリーは思いっきりオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、DDD-1はビート位置にいるの対し、ピーターは思いっきりビハインド・ザ・ビートでスイングしていて、まさに桃源郷。この曲はこのアルバムで初めて登場するアップテンポの曲だが、誰一人としてテクニックを披露するようなフレーズは一つも見せていないのに、思いっきり興奮させてくれる。

- <Lila>リラとは誰かの名前なのだろうか。この曲は13分以上に及び、サウンドはオーネット作品を思わせる。ヘッドがルバートで冒頭の4分ほどを占め、その後ヤンのフリーインプロビゼーションを挟み、6分あたりからFのペダルでタイムが始まり、それがご機嫌なバックビートに発展するのだが、これが実に効果的で気持ちいい。しかもその移行部分のピーターがまたかっこいい。キックドラムでダウンビートを踏みつけるように叩き、グイグイと盛り上げる。そして8分20秒からいきなりストレートファンクビートが始まる。ゲイリーの強力なプラッキングはファンクでのグルーヴ感もピカイチだ。あゝなんて気持ちいいのだろう。ゲイリーもピーターもグルーヴに留まらず、フリーインプロビゼーションを交えながらガンガンとグルーヴしている。ともかくすごい。

- <Introending>この「イントロエンディング」という不思議なタイトルの曲はKorg DDD-1を使用した2曲目で、長さは3分43秒と短い。これもドラムフィーチャーの曲だ。本当にピーターのストーリーを語りあげるドラミングはすごい。曲の終わりに近づくと短いベースソロになるが、これがまたすごい。すごい、というのは、テクニックのことではなく、物語性と説得力のことだ。

- <Gardenia>「クチナシ」だ。アルバム最後のこの曲は、2管で演奏されるヘッドが美しいハーモニーを堪能させてくれる。Dマイナーの曲だが、コード進行はかなり複雑だ。3曲目<Celina>同様、このメンバーとこの楽器編成がものすごい効果を見せつける。

通して聞いて一番強く残る印象は、誰からもego(日本語のエゴと違い英語の意味は「自分を認めてもらいたい欲求」とか「目立ちたい」の意)が聞こえないことだ。つまり全員がゲイリーの意思をはっきり理解したアンサンブルになっていると思う。筆者がよく引き合いに出す、マイケル・ブレッカーの「7割の力で演奏しろ」という教えを例えれば、きっとこの人たちは5割の力で、全くの自然体で演奏しているのではないか、という印象だ。だが環境音楽のようなサウンドでは決してない。形容詞はあくまでも「説得力」だ。マイルスがロングトーンを一つ出すだけでこちらは、参りました、となる。あの説得力に似ている。

<Celina>

楽曲解説は<Celina>にしようか<Gardenia>迷った挙句<Celina>にしたのは、単線楽器1本とベースラインだけでコード進行が判明できるか興味が湧いたのが一つ。何度聴いてもフォームの頭が判明しにくいのでちゃんと採譜してみたくなったことが一つ。だが何よりも筆者はこのパレの演奏が好きなのだ。ここでのパレの演奏は、前述の5割ではなく7割なのだが、それだけにこのアルバムで光っていると思う。そのうち機会があったらパレにも焦点を当てたいが、この楽曲解説ではゲイリーの作曲技法に焦点を当てる。

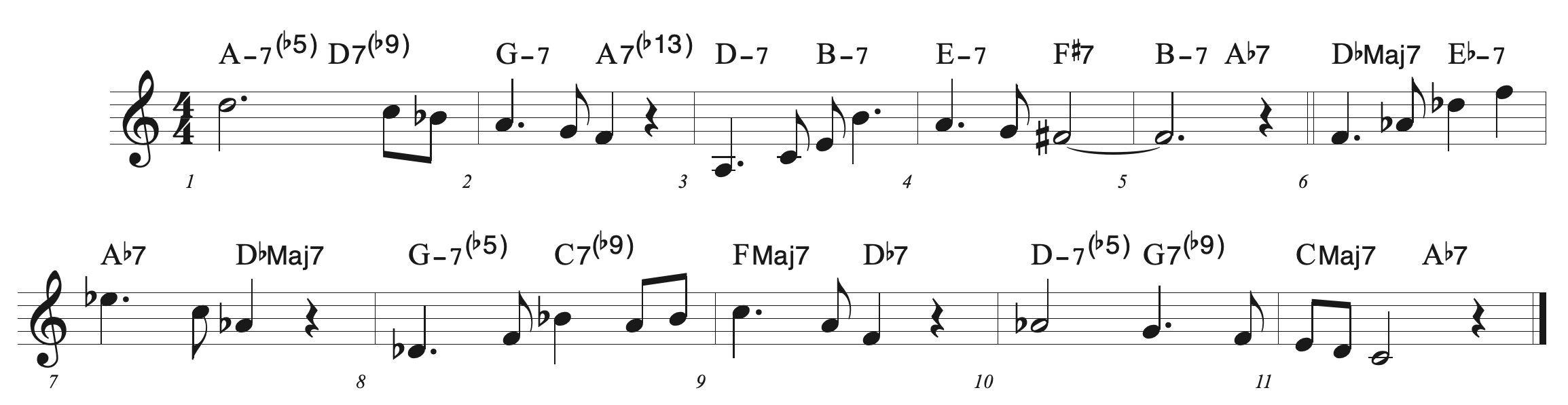

採譜してみて驚くべきことが2つ判明した。なんとこの曲は11小節フォームなのだ。そしてパレはヘッドの出だしを1小節ミスっている。これはヘッドアウト(曲の最後に演奏するヘッド)で判明した。だからフォームの頭がわからなかったのだ。ただしヘッドイン直前のゲイリーのベースラインも、あたかも2小節目のG-7がフォームの頭のダウンビートような演奏をしているので、パレも意表を突かれたのかもしれない。だが、慌てたような音は一つも出していない。さすがだ。

パレが自由に装飾フレーズを挿入して演奏しているヘッドだが、この入りの遅れたヘッドインと、再度登場するヘッドアウトを採譜して、その平均値をとって筆者が想像するこの曲のヘッド(テーマ)を書いてみた。

まず、パレのヘッドの入りが2小節目だと確定したのは、ヘッド後パレのソロ1コーラス目のフレージングで明らかになる。コード進行が意外と採譜しやすかったのは、ゲイリーは全く奇抜なラインを演奏せずに、ハーモニーがはっきり聞こえるようなラインを構成しているからだ。またパレもコード進行がはっきりと聞こえるようなライン構成でインプロビゼーションしている。これはインプロバイザーにとって、もっとも重要なことなのだ。我々ジャズミュージシャンは、無伴奏でも常にコード進行がはっきりと聞こえるようなインプロビゼーションができなくてはならない。かっこよくアウトする演奏は、アウトに使用した代理コードがちゃんと聞こえるからかっこいいのだ。ただし例外はある。レスター・ヤングのようにコードなど関係なしにかっこいいラインを作れる才能のあるアーティストは、もちろんいる、が、稀な例だ。

この採譜したヘッドを分析してみよう。まず6小節目のD♭Maj7で曲のカラーが反転し、この部分だけ前後と比べて持続することから、この曲は前半と後半に別れていると判別出来る。調性の展開を見てみよう。

赤矢印部分が調性だ。Giant Stepsのように目まぐるしく移動しているに対し、前述のように6小節目と7小節目だけ調性の移動がない。これは、電車路線のそれぞれの駅を想像して頂きたい。2小節目から各駅停車で進み、6小節目で急行も止まる主要駅にたどり着く。そこからまた各駅停車で移動する。ただし前半の各駅はマイナーで、北国の寒く暗い印象なのに対し、後半はメジャーで明るい南国のようだ。ここで注目して頂きたいのは、それぞれの駅の間隔だ。前半は短く、後半は長い。実によくできた曲だ。こういう細工がなくては全くまとまりのない、どこにいるか迷子になってしまうような曲になるだろう。

メロディーに注目すると、もう一つ面白いことに気がつく。まず前半は4+1というフレージングだが、後半は4+2というフレージングだ。しかも最初の2小節と最後の2小節は同じモチーフだ。筆者がこの楽曲解説で取り上げる多くの曲と違い、ゲイリーのコード進行は機能和声で特異性はないのだが、この構成力はかなり奇抜だ。曲の構成、アルバムの構成、そうだ、ゲイリーの凄さはここにもあったのだ。

ピーター・アースキンの回顧録、『No Beethoven』にこんな一節を見つけた。ピーター本人の了解を得てここで紹介する。ちなみにピーターの文才にはすごいものがあって、実に読んでいて楽しい本だ。邦訳されているかはわからないが、おすすめだ。

I remember one recording session with Manfred Eicher; Manfred could be a very demanding producer. We just finished an album with the band Bass Desires, and we came into the studio after a tour and were playing really well, we knew all the music — you know, we sounded quite good. And then I stayed in Oslo to do an album with Gary Peacock, Jan Garbarek, and Palle Mikkelborg the next day. So we begin and recorded the first tune, and when we listened to it, the drumming sounded terrible to me! And I couldn’t figure out why, only knowing that it sounded like someone doing a really bad imitation of Jack DeJohnette or Jon Christensen. Manfred saw my reaction and he came over to me, pulled me aside, and said, “It’s going to be okay, just listen. All you have to do is listen, and you’ll know what to do.” So that was one of those great lessons: I can’t play what I think I’m supposed to play; I should just play what the music tells me to play. There’s a big difference.

忘れられないマンフレート・アイヒャーの思い出がある。彼はとても厳しいプロデューサーで知られている。自分が参加していた「Bass Desires」のツアーが終わり、アルバムの制作を終えた時の話だ。レパートリーを消化して演奏にも満足し、メンバーみんなの気分が盛り上がって終了したのさ。次の日にゲイリー、ヤン、パレとアルバム制作をするのに自分だけオスロに残ったんだ。最初の曲を録音して、それのプレイバックを聴いたら、自分の演奏がとんでもなかったんだ。何がいけないのかわからなかったんだが、ただ一つはっきりしてたのは、自分がディジョネットかJon Christensen(ヨン・クリステンセン)の真似を一生懸命しているようにしか聞こえなかったのさ。マンフレートは自分が愕然としていることにすぐに気がつき、脇に連れて行かれた。「ちゃんとうまくいくさ。Just listen」と言ったんだ。「耳をそばだてろ。そうすればどう演奏すればいいかちゃんとわかるさ。」悟らさせられたね。自分がどう演奏しなくてはいけないなどと考えてはいけないということだ。そこにある音楽が要求していることを演奏しなくちゃいけないんだ。この二つの違いは似て非なるもので、そして大きい。

ピーターがその日のスナップ写真を数枚送ってくれたのでここにご披露する。