ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #47 Miles Davis <See I See>

待望のマイルスの未発表アルバム、『Rubberband』がやっとこの9月6日にリリースされた。このアルバムに関してはEPが発表された4月に、本誌No. 249楽曲解説 #38(リンク→ )で詳しく書いたので、まだ読んでいない読者は是非そちらを最初にお読み頂きたい。

ひとつ大変興味深いことがある。昨日9月27日にリリースされたコルトレーンの『Blue World』をはじめ、未発表アルバムと言うものはほとんど発掘品として重宝がられると思うが、このマイルスの『Rubberband』はそういう扱いを受けていない。ネットで見かける書き込みでネガティブなものをちらほら見かけるのだ。つまりお蔵入りされたものを、例えばボックスセットの一部としてならともかく、フルアルバムとして発表するべきなのか、と言うのだ。本誌No. 249楽曲解説 #38(リンク→ )でも書いたように、ワーナーブラザーズはこのアルバムをボツにして『Tutu』を制作し、歴史を変えたという経緯があるからだろう。『Rubberband』で失敗したかもしれないマイルスを『Tutu』が救ったのだという意見もある。前進するマイルスのイメージを守りたいというノスタルジアには筆者も共感するので、筆者もこのリリースがかなり気掛かりだった、のに、筆者は運悪くこのリリース日にツアーに出なくてはならなく、しかもなぜか、外国からはVPNを使っても自分のアップル・ミュージックのこのアルバムにアクセスできず、帰米するまで二週間も待つ羽目になった。

一聴して危惧は吹き飛んだ。まずこのアルバムでのマイルスは、ともかくすごい。信じられないほどすごいフレーズを、ご機嫌なタイム感で軽々と吹きまくっている。そしてマイルスが音楽的な意味で内容に満足しているのがうかがえる。その証拠にこのアルバムの収録曲の多くがライブでのレパートリーになっている。常に前進するマイルスは、はっきりと80年代マイルスの線上で前進しているのだ。そして、ミックスがかなりいい。80年代のサウンドではなく、新譜としてのリリースに充分値するサウンドになっていることに感心した。また、4月にリリースになった『Rubberband EP』とは違うように聞こえるような細工もかなり趣味が良い。筆者としては危惧などすっかり忘れて大満足している。

Adam Holzman

この8月に筆者はオーストリアのOutreach Music Festivalというフェスティバルに招聘され、幸運なことにマイルスバンドの卒業生、Adam Holzman(アダム・ホルツマン)とMino Cinelu(ミノ・シネル)と共演する機会を得た。ミノとは昔筆者がレコーディング・エンジニアをしていた時代に彼のボストン公演を録音したことから旧知だったが、共演は初めて。アダムとはほぼ初対面だった(本誌掲載のMiles Wayの式典で挨拶は交わした)。とても気さくな人で、リハーサルの時そのプロ精神に唸らさせられた。マイルスバンドで番頭を務め、Michel Petrucciani(ミシェル・ペトルチアーニ)のバンドでは驚異の2番キーボードを務め、常に第一線を活躍し続けるアーティストとはこういうものだ、としっかり勉強させて頂いた。

そのアダムがマイルスバンドに参加するきっかけとなったのが、今回発表の『Rubberband』なのだ。アダムが作曲者としてクレジットされている曲も2曲ある。<This Is It>と<See I See>だ。そこで電話で色々聞かせて欲しいと要請すると二つ返事で了承してくれたのだ。今回の楽曲解説は趣向を変え、アダムが話してくれたことを中心に書くことにするが、正式なインタビューではないので本誌のインタビューのセクションのような形式は取らないことをご了承頂きたい。

アダムのマイルスバンド参加経緯

本誌No. 249楽曲解説 #38(リンク→ )でも書いたが、マイルスはコロンビアを去りワーナーブラザーズと契約した第1作目の制作にRandy Hall(ランディ・ホール)を呼び、ランディはその時自分のアルバム、『Love You Like A Stranger』の制作でスタジオ入りしていたAtala Zane Giles(アタラ・ゼイン・ジャイルス)を同行させ、この二人が『Rubberband』のプロデュースをすることになるわけだが、その時にランディはアダムも同行させたのだ。つまりアダムもランディのアルバム制作に参加しており、ランディはアダムのシンセの手腕をマイルスに紹介したかったのだ。アダムは自分の機材を全て引きずってマイルスの待つスタジオに入ると、いきなりMike Stern(マイク・スターン)フィーチャーの<Rubberband>の録音に参加させられた。そこでアダムを気に入ったマイルスは、その場でアダムにNY行きの飛行機切符を購入して渡し、その3日後にはヨーロッパツアーに参加させた。正規のシンセ奏者兼音楽監督であったRobert Irving III(ロバート・アービング3世:以下ボビー)がいるのに、そしてマイルスもMoog(モーグと発音する)シンセを舞台で演奏するのに、である。アダムはNYに呼ばれたのはリハーサルのためで、まさかツアーに参加させられるとは夢にも思っていなかったと語る。その三週間のツアー終了後いよいよ本格的に『Rubberband』の制作活動が始まり、アダムが重要な役割を担うことになる。当時アダム27歳だ。ライブでは89年までボビーと2台シンセユニットだったが、このレコーディングにも『Tutu』にもボビーではなくアダムが参加していることは特筆すべきだろう。

当時シンセのプログラマーで、演奏もできるミュージシャンは少なく、マイルスはアダムが演奏しない録音の場でもアダムの常駐を要請し、シンセのプログラミングやアイデアのメモをさせた。アダムは15歳の時からシンセのプログラミングをしていたと語る。それは70年代初頭の頃の話で、シンセはまだアナログ。プリセットやメモリーなどない頃の話だ。時間をかけてプログラミングしてもその場限りで、プリセットとして保存などできない。余談だが、筆者の初めてのシンセはEML ElectroComp 200で、横を歩くと振動でピッチが変わるほど不安定なシンセだったことを鮮明に覚えている。そんな原始的なシンセをコツコツとプログラミングをしたアダムは、マイルスと出会う前にすでにシンセのプログラマーとして引っ張りだこだった。注文の多くは、録音を聴かされて同じ音を作ってくれというもので、それを違う機材で再現することは非常に難しく、そんな仕事ができるのはアダムくらいしかいなかったらしい。

筆者も自分が演奏するEWIのためにシンセのプログラミングは長くやっているが、もちろんアダムなどの足元にも及ばない。自分がプログラムしたサウンドを気に入らずに捨ててしまうことが殆どだ。シンセのプログラミングというのは特殊な耳が要求される。そのあたりを聞いてみた。彼はそれに答える代わりにJoe Zawinul(ジョー・ザヴィヌル)のことを語ってくれた。ザヴィヌルは、プログラミングは作曲の過程と考えている。サウンドデザインをして、それがメロディーを生み出し、そのメロディーがハーモニーを導くのだ、と。多分筆者の質問の仕方が悪かったのであろう。質問を誤解されたようなので、

「いや、そういう話じゃなくて、多くのシンセ奏者と共演して来たが、一緒に演奏していて耳に邪魔じゃないサウンドを提供してくれる奏者は実に少ないと思う。」

「ああ、その話か。耳を持たない者はハイ・フリークエンシーの扱いを知らないんだよ。ぼくが新しいシンセに向き合ってまず最初にすることは、リバーブやディレイをオフにして、それぞれのパッチのフィルターを下げるのさ。」

筆者はこれを聞いて、まさにそれだ、と膝を叩いてしまった。フィルター、つまりハイ・パス・フィルターだ。市販のシンセはどれもこれもハイ・パス・フィルターの設定が高すぎるのだ。最近は開発チームがどんどんアメリカ以外に移り、文化の違いかこの現象が特に顕著だという話で盛り上がった。

<See I See>

筆者が今回このトラックを選んだ理由は、同アルバムの他のモダンなミックスのトラックに比べ、サウンド的に85年当時のマイルスにかなり忠実だと感じたことと、アダムのハーモニーにとても興味を持ったからだ。だが、まず最初にタイトルについて質問してみた。このタイトルは「オレが見ているものを見ろ」という意味になるが、タイトルなどどうでもいいとするマイルスには珍しく意味を込めているのかと考えた。しかし、

「See I See ってのはシシリーのことだよ」

当時のマイルスの奥方、現在も活躍する女優のCicely Tyson(シシリー・タイソン)の最初の3文字が C I C だというのがそのままタイトルになったというだけの話らしい。やっぱりマイルスだ(笑)

筆者の予想した通り、このトラックはほとんど当時録音した状態で収録されたらしい。前述の通りアダムは『Rubberband』にも『Tutu』にも参加しており、その違いを説明してくれた。『Rubberband』はほとんどスタジオで録音された状態、つまり切ったり貼ったりという作業なしで制作されたが、『Tutu』は完璧なプロダクション制作だったという。余談になるがひとつ面白い話をしてくれた。シンセのことで雑談をしている時、筆者はEWIで極力エミュレーション(サンプルを使用して本物の楽器のサウンドを出すこと)を避けるが、アダムもソロアルバムでエミュレーションを使用しないので、エミュレーションをなるべく避けると言う話で盛り上がった。だが筆者にとっての例外は、『Tutu』収録の<Backyard Ritual>でのGeorge Duke(ジョージ・デューク)のテナー・サックス・エミュレーションのソロだ。何せ、キーボードでエミュレーションしたサンプル音源を演奏していますよ、と誇示しているのがなんともオシャレだからだ。するとなんと、あれは単にアイデアトラックとして録音したもので、本物のサックス奏者に録音し直させる予定だったのだが、マイルスがそのまま残せと主張したそうだ。さすがマイルスだ!嬉しくなってしまった。

話を戻そう。この曲、<See I See>ができる過程を聞いてみた。ある日マイルスがアダムに家に来いと電話して来た。マイルスの頭にアイデアが急に浮かんだのだ。アダムが急遽マイルスのロスのマリブにある邸宅に行くと、マイルスはアイデアをアダムに伝え、その夜全員招集してスタジオに入った。この短時間にアダムはマイルスのアイデアを具現化したのだ。まずマイルスが当時気に入っていたGo-GoビートをアダムがRoland TR-707ドラムマシーンでプログラムした。ちなみにマイルスは<Tutu>でもGo-Goビートを要求したそうだ。ドラムの次はMoogでベースラインを組み、その後全員がライブ演奏で録音したという。但し完成したトラックのベースはプロデューサーのひとり、ゼインだ。アダムが言っているベースラインとはこれのことではないと思う。右手DX7、左手Moogと言うボイシングのことかもしれない。オープニングのベルのサウンドだが、アダムがその場でプログラムしたというからすごい。

そのベルサウンドに続いて飛び込んで来るコードはB-(Maj7)で、これがものすごいキャラクターになっている。ベースラインはほとんどB音のみだ。ベースのグルーヴはマイルスの80年作品、<Jean-Pierre>と同じだが、コードが特殊なので同じような印象は全く与えていない。

このベースラインからこの曲はBマイナーの一発ものかと思いきや、アダムが散りばめるコードが実に多岐にわたっている。このくねくねと曲がりながら進行するコードは、もちろん理論などに従っていない。アダムは「ポツポツと話をするように」と説明する。次にヘッドを見てみよう。

まずヘッドに入る前にイントロのヴァンプでマイルスが演奏したフィル(挿入フレーズ)にハッとさせられる。Bマイナーの調性で、マイナーではなくメジャーを決定する長3度音をフレーズの終止点にしているのだ。こんな芸当、他の誰がやっても間違いにしか聞こえないのに、マイルスがやるとともかくかっこいい。だからマイルスなのだ。誰にも説明できないことをして、誰にも否定できないサウンドを築いてしまう。「かっこいい!」、と思わず叫んでしまった。

続くはアダムがMoogで奏でる主題だ。この2小節フレーズは曲を通して何度も何度も繰り返されるが、わざとフレーズの位置をずらして登場させている。つまり、時にはあたかも2小節目がフレーズの頭に聞こえるように、時には全くダウンビートと一致しない位置から始められたり。ただ一貫しているのは、常にマイルスのインプロの下でテクスチャーとして演奏されている。このアイデアはとてもユニークだ、が、マイルスのインプロでなければ、またアダムのその挿入するタイミングの素晴らしさをもってしなければとても成立しないのではないかとも思う。このあたりにアダムの人柄が顕著に現れている。決して自分のスポットライトなど要求しない謙虚な人なのだ。だがその溢れ出る実力と才能がアダム本人の代弁をする。

このヘッドでは特筆すべきことが数点ある。まず使用スケールだ。B-(Maj7)コードなので第2音はC#のはずだが、何とPhrygian/Locrian同様の短2度音、Cナチュラルだ。マイルスなので分析することは無駄だろうとは思うが、楽曲解説なので解説を試みると、ここで現れるA#音はMaj7音ではなく、ただ単にアプローチ音かもしれない。そう考えればB-(Maj7)コードに対する旋律音階モードをPhrygianモードに置き換えたモーダル・インターチェンジと解説することができる。ちなみにこのCナチュラル音は、半音移動しないので経過音とは解釈できない。

次に主題の2小節目だ。コードが変わるのはこのヘッド部分一回切りで、その後最後までB-(Maj7)上で演奏される。13小節目、14小節目のコードもここでしか登場しない。ベースラインが変わるので、この雰囲気の変更の効果は抜群だ。この13、14小節目を見ていて気が付いたのだが、この曲はF#コードの第一展開形から派生しているのではないか、つまり、理論的に説明できなくても鍵盤上でこのコードの形から派生しているのではないかと気が付いた。それをアダムに聞いてみたら、まさにその通り、それがマイルスのこの曲のアイデアだったと教えられた。但しマイルスはF#トライアッド第一展開形のベース音はCナチュラルとしたらしい。そのあたりの経緯からメロディにCナチュラルが含まれたのかもしれない。おそるべしマイルス。

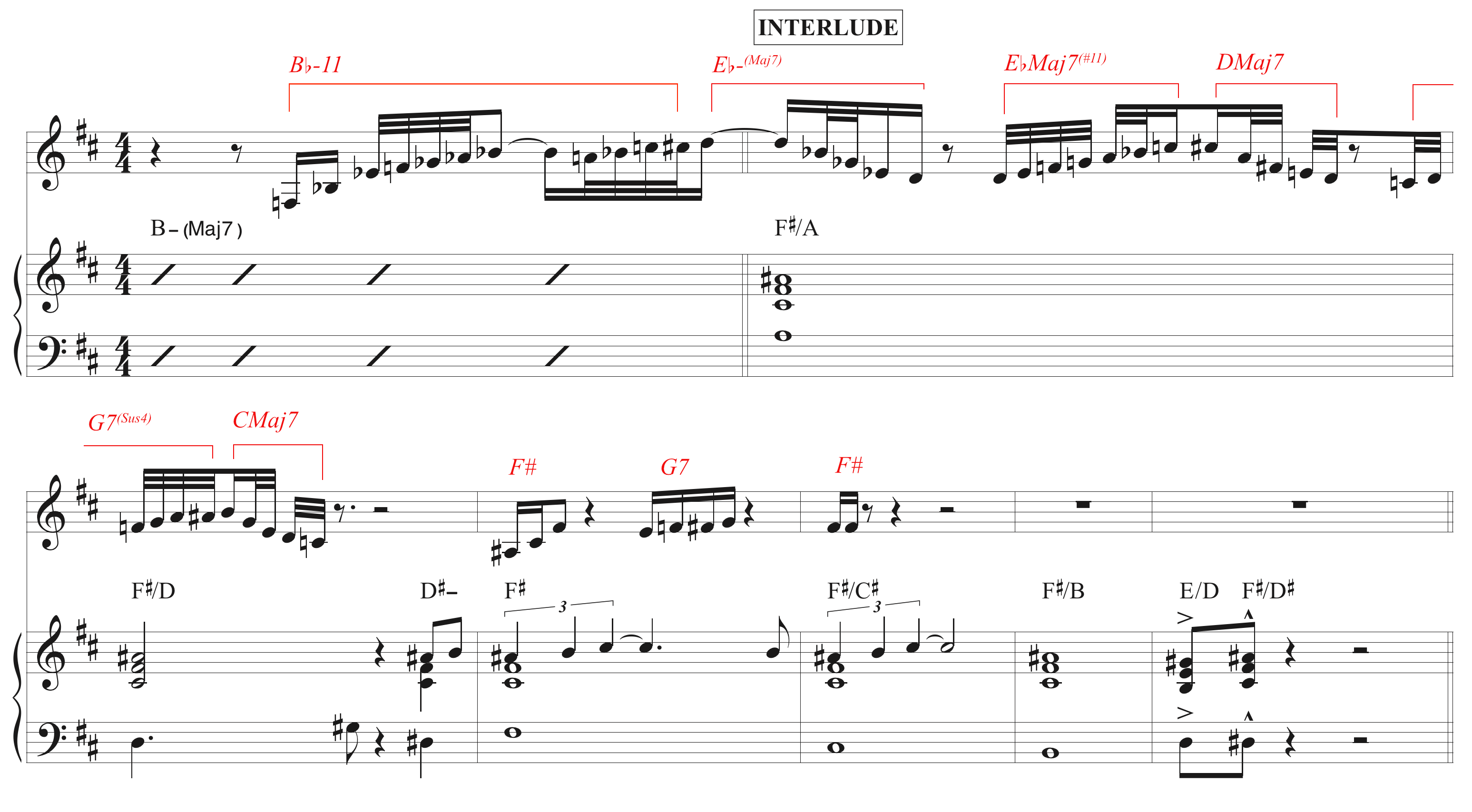

次にインターリュード(間奏)を見てみよう。アダムのハーモニーの魔術とマイルスの理論の通用しない崇高なラインだ。

ここではっきりとF#トライアッドの第一展開形を元にしていることがわかる。しかしアダムもよくこれだけ理論で説明できない進行を、奇をてらっているのではなく、自然に流れるように構成するものだと感嘆する。そしてマイルスだ。帝王は完璧にフラットの調性にいる、のに、何一つ不自然に聴こえない。一体どうなっているのだ。やはりマイルスのすることを分析するなど愚の骨頂なのだと思う。とてもMuggle(マグル:普通の人間の意)には手の届かない聖域なのだ。

最後にアダムに、皆どのようにしてマイルスバンドを去るのか聞いてみた。アダムによると、マイルスは常に新しいことを考えているので、いつメンバー変更があっても不思議ではないという緊張感があったと言う。だから皆マイルスバンドで名を挙げて、いいオファーがあればそちらに移る。アダムの場合はミッシェル・ペトルチアーニだ。マイルスはアダムをまだ手放すつもりではなかったので、彼の旅立ちを惜しんだそうだ。アダムは運良くオファーがあったが、そうでないメンバーの場合は単にギグに呼ばれなくなるらしい。さらにマイルスは、バンドが仲良しグループになることを嫌ったと言う。和気藹々では限界に挑戦できない、と考えていたそうだ。実に同感だ。やはり筆者はマイルス教の信者なのであった。

Zane Giles, Atala Zane Giles, シシリー・タイソン, Cicely Tyson, ロバート・アービング3世, Rubberband, アタラ・ゼイン・ジャイルス, Michel Petrucciani, Mino Cinelu, アダム・ホルツマン, Adam Holzman, ゼイン・ジャイルス, Robert Irving III, ランディ・ホール, Randy Hall, George Duke, ジョージ・デューク, Tutu, ミシェル・ペトルチアーニ, ミノ・シネル, マイルス・デイビス, マイルス・デイヴィス, Miles Davis