ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #107 R.I.P. Sérgio Mendes <Mas que nada>

この9月5日にSérgio Mendes(セルジオ・メンジス、日本やアメリカではメンデスなので、メンデスに統一する)が83歳で他界した。コロナが原因だった。セルジオは最も誤解され、また正しく評価されなかったアーティストだと思う。

「Serendipity(セレンディピティ、偶然に大発見をする幸運という意)という言葉が大好きなんだ。ぼくの人生そのままだからね。」

ーセルジオ・メンデス

「セルジオはフュージョン音楽の先駆者だった。」

「彼は自分の音楽性を犠牲にせず新しいサウンドを取り入れることができた数少ないアーティストのひとりだった。」

「アメリカ全土での過去のアルバムの売れ行きのトップ200をリストするBillboard 200に19枚もセルジオのアルバムは含まれており、これは信じられないほどの偉業だ。」

ーLeila Cobo(レイラ・コボ)、Billboard副社長

今回使用した写真は全てドキュメンタリー映画の『In the Key of Joy』(2020) より。

筆者が幼少の頃、祖母が好んで見ていた日本のテレビドラマがあった。タイトルも役者も何も覚えていないが、その主題歌が<Mas que nada>だったことははっきりと覚えている。かなり怪しい記憶を辿るとそのドラマはベイルートが舞台のサスペンス物で、主題歌が流れる映像でベイルートの街を走りまくる邦人役者のイメージを覚えている。米移住してブラジル音楽に触れるまで、無知だった筆者はこの曲をベイルートの音楽だというとんでもない勘違いをしていた。初めてブラジル人バンドに雇われてこの曲を演奏し、これがブラジルの名曲と知った時の驚きをご想像頂きたい。

<Mas que nada(マシ・ケ・ナーダ)>は世界的にヒットした最初のブラジル音楽だ。そして、セルジオ・メンデスのBrasil ’66は世界的にヒットした最初のブラジリアン・バンドだ。我々非ブラジル人から見れば、セルジオから受けた恩恵は計り知れない。ブラジルの名曲の数々を耳にした時、オリジナルの作曲家や演奏者の録音ではなくどこかで流れていたセルジオの演奏で耳にしたことがあると気が付くことが多い。だが、ブラジル人はセルジオや筆者の大好きなTania Maria(タニア・マリア)を評価しない。商業的、またはアメリカに迎合した売国奴と卑下するコメントを聞いたことがあるくらいだ。正直に言うと、筆者も以前セルジオに対して商業的すぎると感じていたことがある。例えば大ヒットした<Never Gonna Let You Go>(1983) などはブラジルのブの字も感じられないポップだった。ブラジルの名曲を英語化していたことにも多少違和感を覚えていたが、ポルトガル語を未だに理解できない筆者にとってこのことを批難できない。<Águas de Março>などの不思議曲をいったいどう英訳しているのだろう、と耳を傾け、その英訳の素晴らしさに感嘆したりする。

10年ほど前、筆者は「To Sergio with Love: The Sergio Mendes Project」というセルジオ・メンデス・トリビュート・バンドに所属していたことがある。パーカッション奏者ひとりだけがブラジル人で、筆者を除きその他全員がセルジオの音楽をこよなく愛するアメリカ人のバンドだった。彼らにとってのブラジル音楽との出会いはまさにセルジオだったのだ。筆者はその頃にはすでにブラジル音楽に馴染みがあり数々の名曲のオリジナル録音を知っていたので、セルジオの編曲の素晴らしさに驚かされ、これがきっかけでセルジオに興味を持った。幸運にも2019年にこのボストンで彼のライブを観て、彼のステージの楽しさを知った。2020年に『In the Key of Joy』という彼のドキュメンタリー映画がリリースされた。それを観て彼のことを全く誤解していたことに気づき、また殆どのネガティブな音楽評論家たちは彼を理解していないと感じた。

Sérgio Mendes(セルジオ・メンデス)

「セルジオは音楽、食べ物、そしてワインに対して情熱的かつ繊細で、常に好奇心満々だ。」

ーHerb Alpert(ハーブ・アルパート)

「セルジオはスタジオで録音の後演奏に感動して涙するほど熱い人だ。」

ーwill.i.am(ウィル・アイ・アム)、The Black Eyed Peas(ブラック・アイド・ピーズ)リーダー

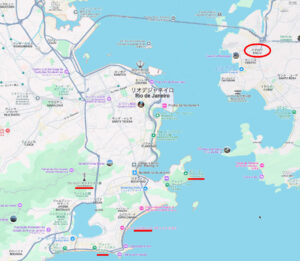

セルジオは1941年に医者の息子としてNiterói(ニテロイ)に生まれた。ニテロイはリオ・デ・ジャネイロの対岸にあり、高級住宅地で治安もリオのようには悪くないという印象だ。地図で位置関係をご覧頂きたい。彼は黒人奴隷とポルトガル人の血を受け継ぎ、両方の文化を誇りにしている。ちなみにブラジルにはアメリカのような酷い黒人差別がない。彼は2歳の時に骨髄炎にかかり、左脚にギブスを3年間強要された。外で遊ぶことが出来なかったので母親がピアノを買い与えたことがきっかけで音楽に夢中になった。クラシックのピアニストを目指しただけでなく、瓶を並べてそれをスプーンで叩いて曲を作って家族に披露したりした。そして、友人宅でDave Brubeck(ディブ・ブルーベック)の<Take Five>を聴いてジャズに魅せられた。

18歳の頃には地元のダンス・バンドでギグをしていたが、リオで演奏するのが夢だった。リオは対岸なので見えるのだが、行くのは簡単ではなかった。フェリーで海を渡らなくてはならなかったからだ。ちなみに、リオとニテロイを繋ぐPresident Costa e Silva Bridge(リオ・ニテロイ橋)の開通は15年後の1974年だ。20歳の頃友人にサブ(Substitute、日本ではトラ)を頼まれ、念願のCopacabana(コパカバーナ)で演奏する機会を得た。それをきっかけに自分のピアノ・トリオで名門The Bottles Bar(現在名Beco das Garrafas)に毎週出演し始め、明け方までジャム・セッションをした。

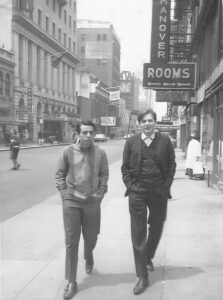

1962年11月、セルジオはNYCカーネギーホールでのボサノヴァコンサートに招聘された。アメリカでのボサノヴァの始まりを簡単に記述してみよう。1960年にワシントンDCのディスク・ジョッキー、Felix Grant(フェリックス・グラント)がJoão Gilberto(ジョアォ・ジルベルト)の『Chega de Saudade』(1959) を自分の番組で紹介し、彼がGeorge Wein(ジョージ・ウィーン、日本ではウェイン)にジルベルトのニュー・ポート・ジャズ・フェスティバル出演を促したと言われている(ジルベルトのこのアルバムは本誌No. 256、楽曲解説#45で取り上げたので、是非ご参考にご覧下さい)。翌1961年に、ジャズ・ギタリストであるCharlie Byrd(チャーリー・バード)がブラジル・ツアー中に買い漁ったボサノヴァのレコードを大量に持ち帰ったことからジャズ・ミュージシャンの間で広まって行き、1962年にはブルーベック、Stan Getz(スタン・ゲッツ)、Herbie Mann(ハービー・マン)等がボサノヴァの曲を録音し始めた。ボサノヴァが一挙に注目され、11月のカーネギーホールのコンサートが開催されることになり、セルジオとAntônio Carlos Jobim(アントニオ・カルロス・ジョビン)が招待された、という経緯だ。セルジオは自分のアイドルであるジョビンと行動を共にできることに有頂天となり、ジョビンから全てを吸収しようとした。また、憧れのアメリカを訪れることにも興奮しまくった。それにしてもリオで演奏し始めたばかりのセルジオが抜擢されたとは、すでにかなりの実力であったと理解できる。

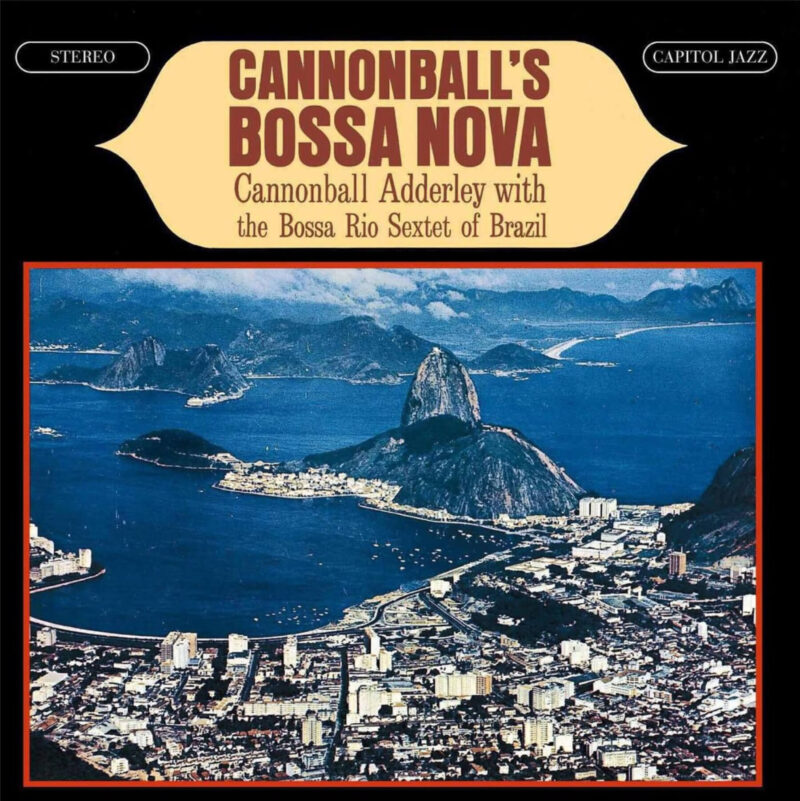

カーネギーホールのコンサートを終えたセルジオは、翌日Birdland(バードランド)にCannonball Addlerley(キャノンボール・アダレイ)を見に行くと、キャノンボールに声を掛けられる。

「いつブラジルに帰るんだ?」

「来週です。」

「ノーノー、数週間帰国を遅らせてオレとアルバムを作るんだよ。」

この経緯も今まで誤解されていた。ジャズに憧れていたセルジオがキャノンボールに共演を頼んだとされていたのだ。セルジオは、あのキャノンボールに誘われたことが信じられなかった。これがセルジオの言う「セレンディピティ」なのだそうだ。

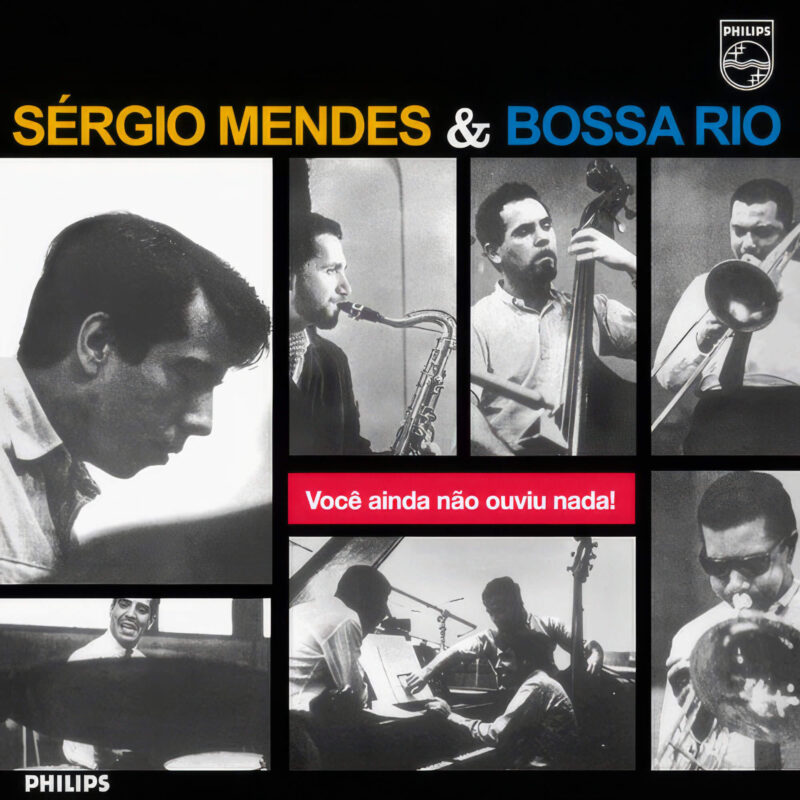

キャノンボールにとって未知であった彼のブラジル音楽に対する理解の欠如から成功したアルバムにはならなかった。残念なのは、ここでセルジオの方に不利な票が上がった。すでに相当の知名度があったキャノンボールに対し、セルジオはジャス界で無名だったことが原因であろう。だが、セルジオはそんなことを気にもしなかった。セルジオは周囲が誤解したような商業的な成功を求めたアーティストではなく、常に先に突き進むアーティストだった。ブラジルに帰国した彼は早速新しいバンドを結成した。ピアノ・トリオに加え、なんとトロンボーン2本とテナーサックスを加えた「Bossario Sextet」を結成し、『Você ainda não ouviu nada!』(1964) をリリースした(YouTube →)。このアルバムのタイトルの意訳は「誰も聴いたことのないサウンド」だ。彼らはブラジルで最初のインストゥルメンタル・ボサノヴァ・バンドで、人々は彼らをハード・ボサと呼んだ。まさにセルジオのジャズに対する憧れが具現化したサウンドだ。ちなみに、アルバムには「Bossa Rio」と二つの単語に別れて記述されているが、本人は「Bossario」(ボサリオ)という造語にしているようだ。

ブラジル軍事独裁政権(1964-1985)

ここで21年間に及ぶブラジルの軍事独裁政権が始まる。クーデター数週間後にセルジオの長男が生まれ、ユーモアたっぷりに「ニテロイ初のマジック・リアリスト、ホドリゴ・メンデスが生まれたとLeeおじさんに伝えておくれ」と友人に電報を打つと、軍部は反政権の暗号文と誤解してセルジオを逮捕した。釈放直後に彼はブラジル脱出を決意してLAに移住する。反政権を示唆する歌で軍部に脅かされていたChico Buarque(シコ・ブアルキ)がイタリアに亡命したのは1970年、Elis Regina(エリス・へジーナ、日本ではレジーナ)が国歌を軍事祭典で歌うことを強要されたのは1972年なので、それに比べるとひと昔前のことになる。LAに着いた時に殆ど英語が話せなかったと言う。しかし当時のシカゴでのステージ上での彼の喋りを聞くと、彼の英語から殆どブラジル訛りが聞こえないことに驚かされる。言語に対する才能があるのであろう。羨ましい。

Brasil ‘65

家族を養うために仕事をしなくてはいけない、ということでセルジオはバンドを結成する。基本的にピアノ・トリオだが、パーカッションやヴォーカルやギターが参加したりもする。セルジオのクリエイティヴィティは全く表れていないが、『In Person at El Matador』(1965) は普通のボサノヴァ・アルバムとして悪くはない(YouTube →)。だが全く成功せず、シカゴを最後にツアーを終え、セルジオ以外の全員がブラジル帰国を決意した。

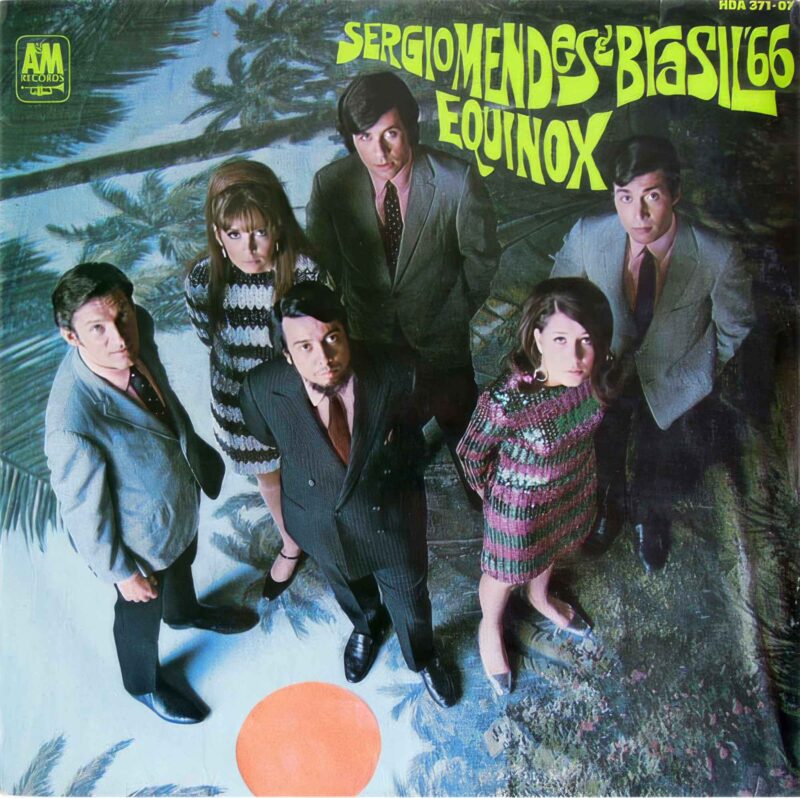

Brasil ’66

そのシカゴで偶然19歳のLani Hall(ラニ・ホール)のギグを耳にして虜になり、LAに住むブラジル人女性シンガー、Bibi Vogel(ビビ・ボーゲル)を迎えて女性ボーカル二人にユニゾンで歌わせるという全く新しいサウンドのバンドを結成する。ラニはどんな曲でも、ポルトガル語でも即座にセルジオの思い通りに歌うことが出来た。だが最初のギグ、バハマのリゾートでの箱の仕事はすぐにクビになった、その理由はポルトガル語の歌では誰も楽しまない、ということだったそうだ。せっかくラニと新バンドのサウンドでエキサイトしていたことに水を差された矢先に、A&Mレコードを始めたばかりのHerb Alpert(ハーブ・アルパート)に見出され、彼のプロデュースで『Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil ’66』(1966) がリリースされた。これが大ヒットとなった。そのオープニングトラックが<Mas que nada>で、ポルトガル語で歌われて大ヒットした世界で初めての曲となった。セルジオにとって全ては「セレンディピティ」だ。ラニに出会ったことも、女性歌手二人にユニゾンで歌わせることも、アルパートに出会ったことも全て計画して進んだことではない。ラニは、「セルジオは目の前に現れた何か可能性のあるものをつかみ上げる天才だ。」と語っていた。そう言えば、あの名曲<Chove chuva>になんとシタールを入れた当時の映像を見たことがある。ボサノヴァにシタール、これが妙に新鮮だった。ここからBrasil ’66は次々にヒットアルバムをアルパートのA&Mレコードからリリースして行く。

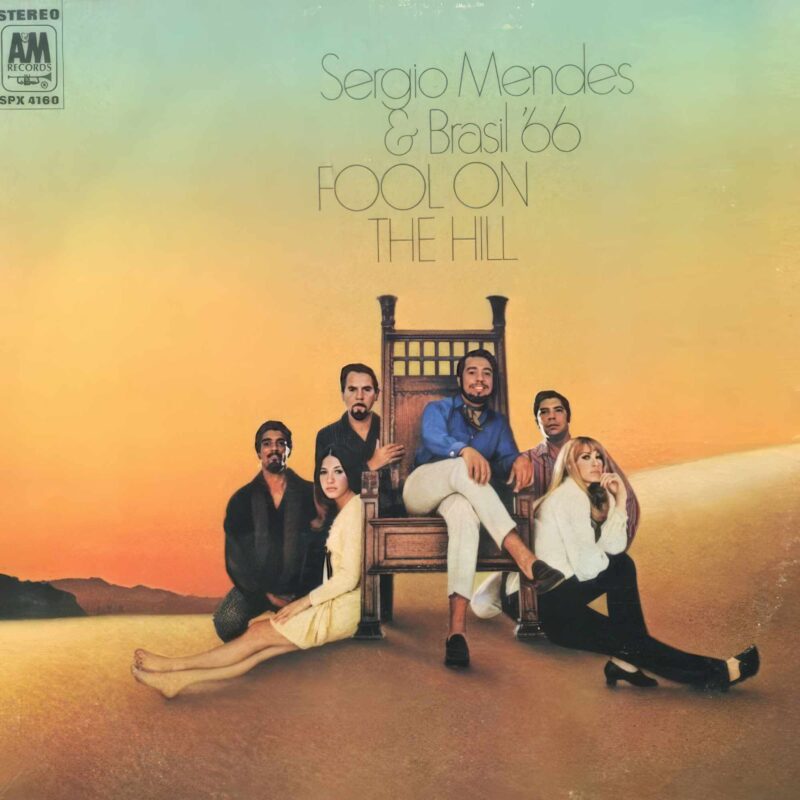

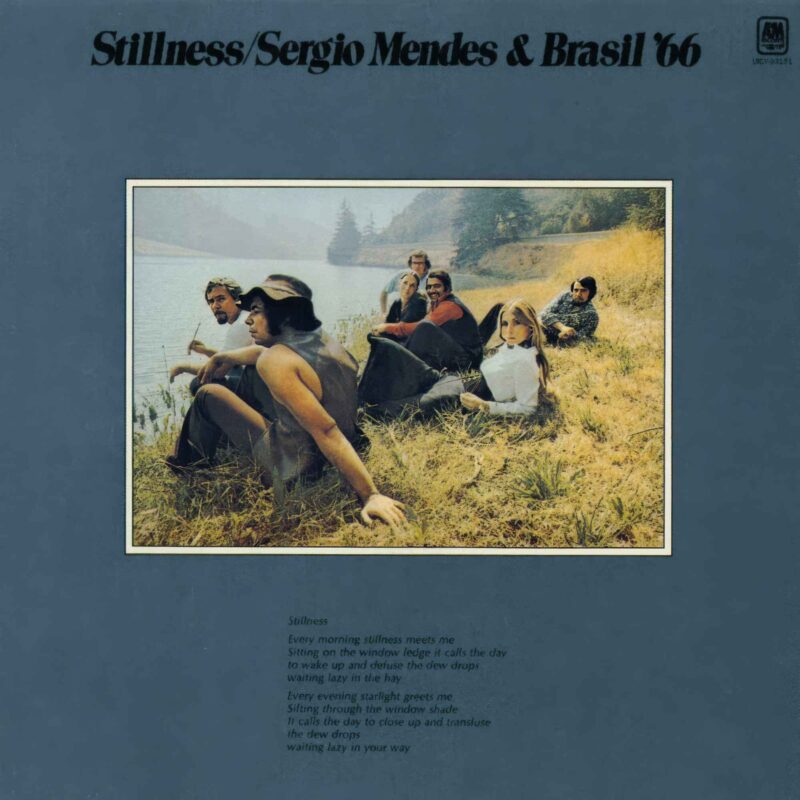

60年代後半はセルジオの黄金期で、Brasil ’66名義のアルバムの他にも『Quiet Nights』(1967) や『Sérgio Mendes’ Favorite Things』(1968) などのソロ・アルバムをヒットさせている。Brasil ’66はラニを中心に二人目の女性シンガーを入れ替えて成功し続けたが、1969年頃ラニがアルパートと結婚して退団の意思をセルジオに伝えた。セルジオとしては自分がキューピットを務めたのでなんとも複雑で、強い絶望感を抱いていた。だが、ここでもまた「セレンディピティ」が起こった。Brasil ’66のブラジル・ツアー中にGracinha Leporace(グラシーニャ・レポラーセ:ポルトガル語なので恐らくウプラッセ)のギグを見て彼女の素晴らしい声とユニークなスタイルを気に入り、L.A.に呼び寄せた。1969年に録音中だった『Stillness』でラニとトラックを分担させ、ライブでも徐々にラニからグラシーニャにバトンタッチして行き、1970年の日本万博公園の頃には入れ替えが完了した。後にセルジオはグラシーニャと再婚し、セルジオの音楽にとって重要な存在となった。注目したいのは全てがポジティブだということだ。セルジオの周りではネガティブなオーラが全く感じられない。アルパートとラニ、セルジオとグラシーニャ、両カップルのおしどり夫婦ぶりは周知の通りだ。

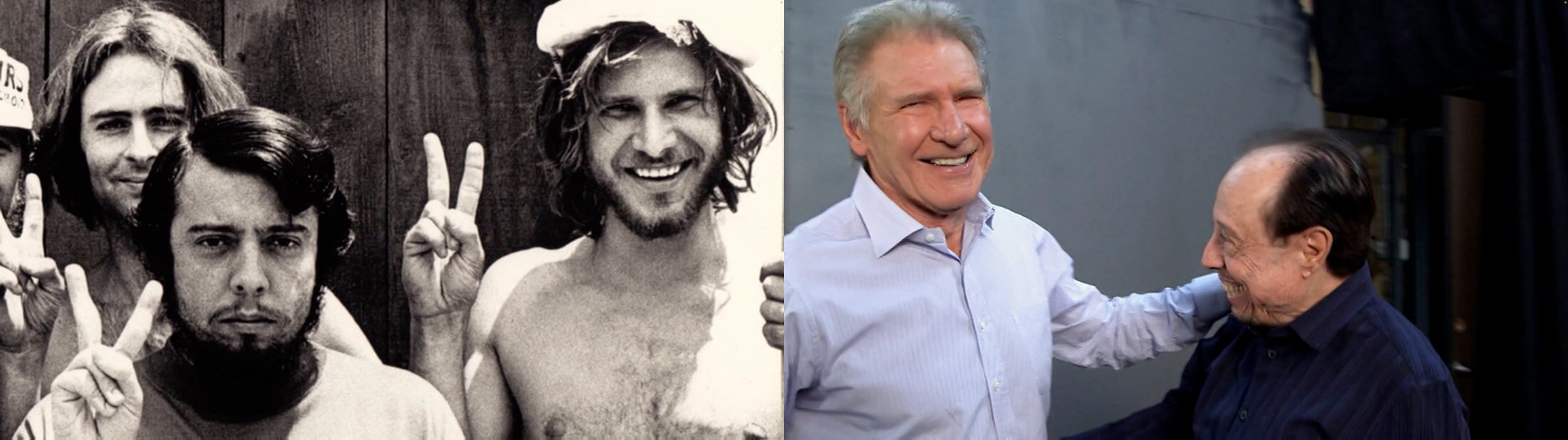

Harrison Ford(ハリソン・フォード)

話は前後するが、Brasil ’66がヒットしてアルバム作成に忙しくなり始めた時、セルジオはL.A.の自宅にいつでも録音できるスタジオが欲ししくなった。A&Mレコードのエンジニアの紹介で近所に住んでいた駆け出しの貧乏役者志望のハリソン・フォードがスタジオを建ててくれることになった。ハリソン・フォードは大工の経験ゼロであったのに、だ。セルジオには人を見る目がある。フォードに一目会った時から彼を気に入って、大工の経験の質問などしなかった。フォードの話によると、セルジオはフォードの仕事の進みが遅いことなど一言も文句を言わなかったそうだ。完成したスタジオに満足したセルジオのクリエイティヴィティがここで満開して行った。全てポジティブなセルジオだ。

70年代〜80年代

60年代のサウンドの代表ののひとつだったセルジオの音楽も、70年代に入ってからヒットしなくなった。筆者の個人的な意見では、やはりラニの退団が大きかったと思う。グラシーニャも素晴らしい歌手だが、女性2人のユニゾン・サウンドはラニのリードボーカルにしか出来なかったのかも知れない。旅好きのセルジオはこの時期アルバム制作よりツアーの方が楽しかった。丁度この頃最初の結婚相手が3人の子供を連れてブラジルに帰ってしまったことがセルジオに大きな影を落としていたことも関係があるのかも知れない。セルジオは毎週日曜に、ブラジルに連れ去られた子供達にツアー中でも必ず電話をした。人柄が窺える。そして1972年にグラシーニャと再婚すると男の子2人をもうけ、その後ブラジルにいる子供たち3人を呼び寄せて大家族となる。最初の結婚の子供達もグラシーニャが大好きだったそうで、そんな彼女の人柄が窺える映像が前述のドキュメンタリー映画にあった。

あの天才サッカー選手、Pelé(ペレ)はシンガー・ソングライター願望があり、セルジオとはかなり昔から親しい友人付き合いをしていた。1997年にペレのドキュメンタリー映画が制作されることになり、セルジオが音楽を担当することになった。その『Pelé:サウンドトラック』(1997) の2トラック目に収録されている<Meu mundo é uma bola>は、ペレが作ったメロディーをセルジオが曲にした映画のテーマ・ソングで、前述のセルジオのドキュメンタリー映画で3人が演奏した映像がある。残念ながらYouTubeでは見つけられなかったので、もし機会があったら是非このセルジオのドキュメンタリー映画をご覧いただきたい。グラシーニャの人柄が窺える。

セルジオは冗談屋で有名だが、音楽に対しては全て真剣に取り組んで完璧を目指す人で、私のサッカーは彼に強く影響を受けた。

ーペレ

後期のセルジオの音楽

80年代に入って<Never Gonna Let You Go>(1983) が破格のヒットを果たした。評論家たちはセルジオがカムバックを計ってコマーシャルなポップアルバムを作ろうとしたと非難したが、経緯は全く違う。『Serigio Mendes』(1983) の制作が終わった時、Joe Pizzulo(ジョー・ピジュロ)という無名の歌手からデモ・カセットが郵便で送られて来た。それを聴いてその声に惚れ込み、速攻で自分のスタジオに呼び、その場で録音した。所要時間3時間。それをA&Mのアルパートに持ち込み、この曲を絶対に『Serigio Mendes』に入れなければならない、と説得したそうだ。これが予想外の大ヒットとなった。またしても「セレンディピティ」だ。ラニとの出会いも、グラシーニャとの出会いも、セルジオは実にマメに他人の演奏を聴く。タレントを探しているわけでも、ヒット作品を作ろうと思っているのでもなく、好奇心が旺盛で熱い人なのだ、と周りの人間は語る。

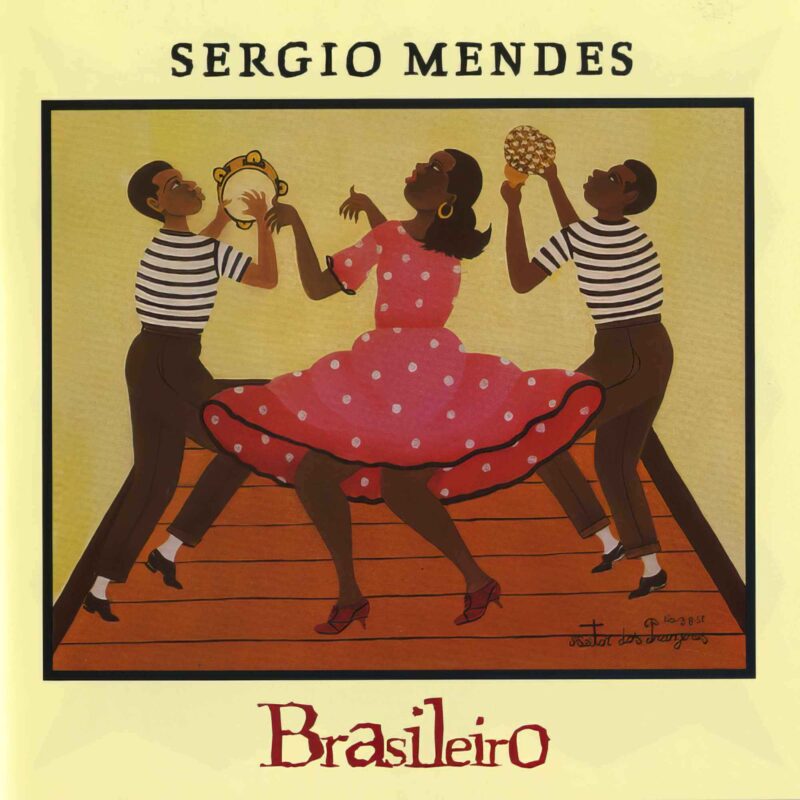

さて、筆者がセルジオのアルバムで一番聴いているのが『Brasileiro』(1992) だ。この頃のセルジオは、アルバム制作に興味を失っていた時期でツアーに明け暮れていた。そんな中、突然夜中の2時半時に電話がかかって来た。睡眠を邪魔されたので「こっちは寝てるんだぞ」と言うと電話の向こうで誰かが歌い始めた。これがCarlinhos Brown(カルリーニョス・ブラウン)で、セルジオは彼を一発で気に入り、翌日即刻飛行機のチケットを購入してブラジルのBahia(バイーア)に飛んだ。到着するとカルリーニョスは30人編成のパーカッション・グループを道に並べてセルジオを迎え、セルジオも参加して道をうねり歩いた。そうして出来上がったアルバムがこれだった。この行動力がすごい。まさに目の前にある可能性のあるものをつかみ上げる天才だと思う。このアルバムはセルジオにとって最初のグラミー賞受賞アルバムとなった。

『Brasileiro』の後『Oceano』(1996) という筆者も好きなアルバムはあるが、またしても10年以上アルバム制作をせずツアーのみを楽しんでいたセルジオだった。そんなある日、The Black Eyed Peas(ブラック・アイド・ピーズ)の発起人兼リーダーのwill.i.am(ウィル・アイ・アム)が、自分が子供の頃から買い集めたセルジオのアルバムの山を抱えてセルジオ宅に訪ねて来た。自分はセルジオの大ファンで何か一緒に作りたい、と。セルジオはウィルの人柄を即座に気に入って、例の如くエキサイトした。こうして出来たのが『Timeless』(2006) で、セルジオのグラミー受賞作品二作目となった。ウィル・アイ・アムが「まさにTimelessだろう?これでセルジオが絶対に歴史から消えない存在になったぜ」と喜んでいた。このアルバムもリリース当時評論家たちにまたしても叩かれた。すっかり人気を失ったセルジオがカムバックのためにウィル・アイ・アムを招いてヒット作を作ろうとしたがハズレだった、と。『Brasileiro』の成功もあってか、評論家たちはセルジオにブラジル音楽への回帰を期待していたのかも知れないが、セルジオにはそんな気は毛頭もないのだ。彼は自分が踊れる新しいサウンドを求めているだけだ。『Brasileiro』以前との違いは、フュージョンの深みが強力に増したところだ。彼は以前のようにブラジルの4分の2拍子の2の位置でグルーヴするタイム感と、アメリカの2と4でグルーヴするタイム感を融合しているだけでなく、さらにラテンの色々なグルーヴやカリブのグルーヴさえもハイブリッド・レイヤーにして見事に新しい音楽を作るようになった。恐らくブラジル音楽純粋主義者やラテン音楽純粋主義者には受け付けない新造物だろうが、タイム感良ければなんでもありのジャズファンにとってはヨダレ出まくりだ。ちなみに『Timeless』の3トラック目に収録されているブラジル音楽の代表作2曲を組み合わせた<Berimbau / Consolação>ではStevie Wonder(スティービー・ワンダー)のハーモニカが全面にフィーチャーされており、このボサノヴァが徐々にバックビートに移行するサウンドがまた素晴らしいので是非お聴き頂きたい(YouTube →)。

だが、セルジオの音楽がどんなハイブリッドなフュージョンでも(アメリカン・ポップに徹している時以外は)筆者には全てブラジルに聞こえる。コロンビアのRengifo(レンヒフォ)兄弟のCali Y El Dandee(カリ・イ・エル・ダンディ)に思いっきりオン・トップ・オブ・ザ・ビートのレゲトンでラップさせても(YouTube →)、セルジオのグルーヴ感がブラジルだからで、しかも全く違和感がない。これは筆者にも経験がある。筆者のNYCで活動していたRacha Fora(ハシャ・フォーラ)のオリジナル・ベーシスト、Rafael Russi(ハファエル・フッシ)はどんなジャンルの譜面を渡しても必ずブラジルの香りを残す天才だった。これはボキャブラリーの話だ。彼は実に多様なジャンルのボキャブラリーを備えるブラジル人だからだ。例えば我々日本人ミュージシャンが、日本の古典音楽の勉強などこれっぽちもしたことがないのに、何か日本風の演奏をしてくれ、と言われればそれが出来てしまう、それだ。

さて、『Timeless』以降の彼の作品はどれも筆者の愛聴盤だ。注目したいのはカルリーニョスとウィル・アイ・アムとのコラボレーションの続編がまた素晴らしいことだ。カルリーニョスとの『Brasileiro』(1992) の続編が『Bom Tempo』(2010) 、ウィル・アイ・アムとの『Timeless』(2006) の続編が『Encanto』(2008) になる。これに続く『Magic』(2014) はコラボレーション作品ではなく、セルジオのマルチ・カルチャーの集大成のような作品で、安易に言ってしまうとブラジルのタイム感でラテン・スタイルの音楽をアメリカのバックビートで演奏すると言った感じで、むちゃくちゃエキサイティングな音楽なのだ。そして最後になった『In the Key of Joy』(2020) は、まさにセルジオが進み続けた音楽人生の到達点を提示するような2枚組のアルバムで、なんとも感慨深い。

ちなみに、『Magic』(2014) の3トラック目の<Don’t Say Goodbye>では、あのソウル歌手のJohn Legend(ジョン・レジェンド)がフィーチャーされている。セルジオが曲を書き上げてレジェンドをスタジオに呼ぶと、なんと1時間半で作詞してその場で録音を終えたそうだ。これはボサノヴァの曲をレジェンドがソウル風に歌い上げるというハイブリッドで評論家たちは全く評価しなかったが、筆者は大好きな録音だ。音楽はその国の文化で、言葉や生活を理解しないで安易に演奏することは危険だと筆者は考えるが、セルジオはそんな次元を完璧に超越している。筆者にはこれができる彼の凄さに感動してしまう。

<Mas que nada>

この<マシ・ケ・ナーダ>(1963) という曲のオリジナルはJorge Ben(ジョルジ・ベン、現在改名してJorge Ben Jor:ジョルジ・ベンジョール)によるボサノヴァだ。「Mas que nada」を英訳すると「But what a hell」で、日本語にするなら「いったいなんだって言うんだい」だろう。ブラジル語は相変わらず難しい。出だしの「Oariá raiô、Obá obá obá」は「お〜歌が聞こえる。オバッ、オバッ、オバッ」で、この「obá」はただの掛け声だと思う。歌の内容は、サンバが練り歩くから道を開けろ、ということらしい。実にリオのカリオカらしい。ちなみに、歌詞に「マラカトゥーの混ざったサンバ」とあるのにボサノヴァなところが不思議なような気もするが、サンバとボサノヴァの違いはパターンだけでは限定できないのかも知れない。

まずはオリジナルを聴いてみよう(YouTube →)。まず注目したいのはイントロだ。オリジナルでは単にG MajorとD7のトニックとドミナントの繰り返しだ。次にセルジオのBrasil ’66 (1966) のイントロを聴いて頂きたい(YouTube →)。

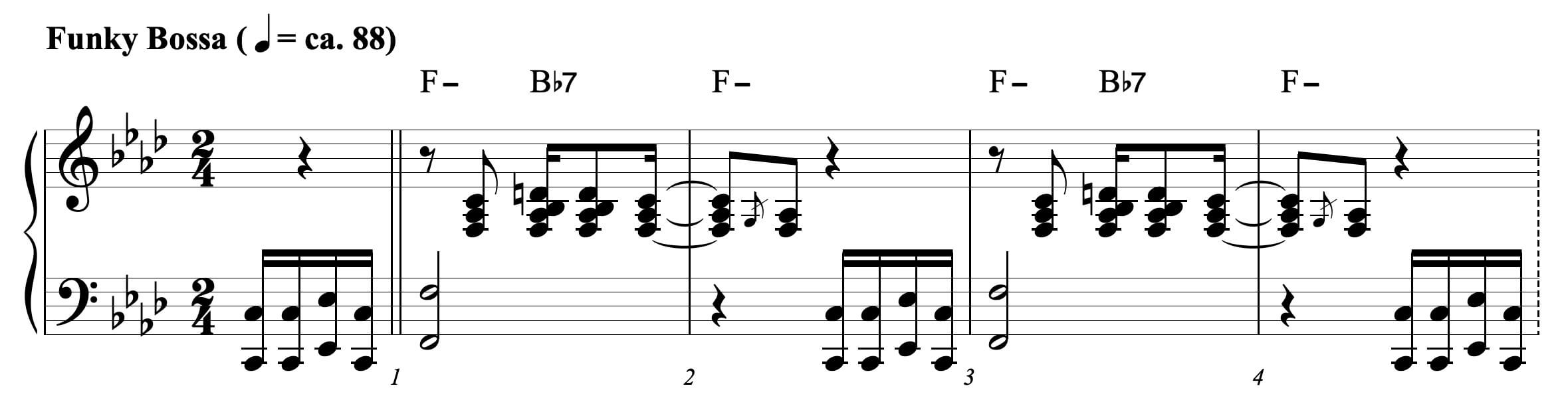

セルジオはポップ・ブルース・ロックの1度マイナーと4度7thコードを使用して思いっきりファンキーにしている。このイントロを聴くと半世紀後の今でも瞬時にこの曲だと分かる。セルジオはこのような看板フレーズを書く天才だと思う。彼が今までアレンジして来た曲の殆どにこういう短い看板フレーズが含まれている。だから原曲よりセルジオのバージョンの方が多くの聴衆の耳に残るのだと思う。このセルジオ・バージョンが大ヒットした後、ジョルジ・ベンジョールはこのボサノヴァの曲をサンバにして、なんとセルジオの1度マイナーと4度7thコード進行を借用しているところが面白い(YouTube →)。

さて、今回取り上げた『Timeless』バージョンのこの曲のプロモ動画をまずご覧頂きたい。筆者は90年代に結成されたブラック・アイド・ピーズが頭角を現し始めた2000年代から彼らを気に入っていた。黒人のwill.i.am(ウィル・アイ・アム)、フィリピン系アメリカ人のapl.de.ap(アップル・デ・アップ)、ラテン系アメリカ・インディアンのTaboo(タブー)が代わりがわるラップし、白人女性のFergie(ファーギー:現在産休)がメロディーラインを入れるという、ただのラップ・ミュージックにとどまらないマルチ・カルチャーなフォーマットが新鮮だった。

それにしても、このプロモーション動画はご機嫌だ。ディスコっぽいサンバの踊りに交えてブレイク・ダンスとブラジルの格闘舞踏、Capoeira(カポエラ)がフロアの中心で繰り広げられる。注目したいのは、Brasil ’66の看板だった女性2人のユニゾン・ラインをグラシーニャがオーバーダブによって一人で歌っていることだ(2分22秒付近)。

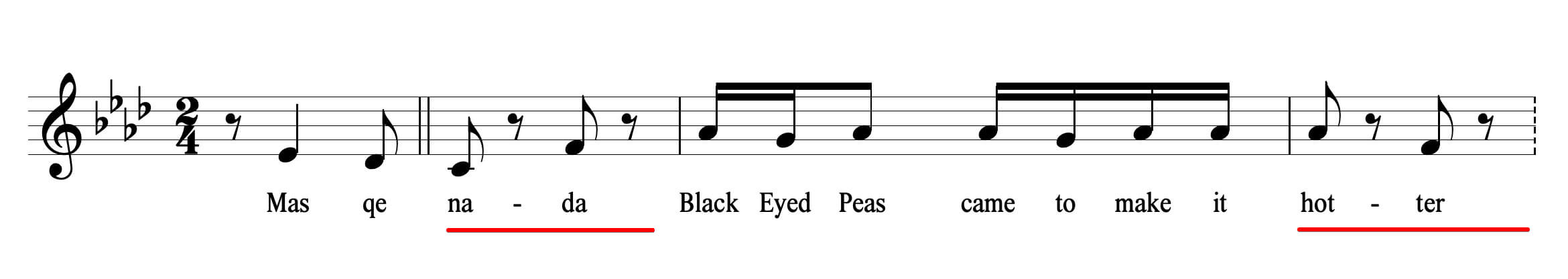

ラップの1番手はウィル・アイ・アムだ。「ブラック・アイド・ピーズがこの曲を思いっきりホットにするぜ」と繰り広げ、2番手のタブーはリズムを売り込み、3番手のアップル・デ・アップが前進し続けると継承し、グラシーニャがオリジナルの歌詞をポルトガル語で歌う。最後にファーギーがウィルのメッセージを再現して、「この曲をホットにする」とラップではなくメロディで歌い上げる。興味深いのは、最初の3人のラップの間にはコーラス部分に当たるラップが挿入されている。「オレたちゃみんながOariá raiô、Obá obá obáって歌い始めるまで止めないぜ」というものだ。

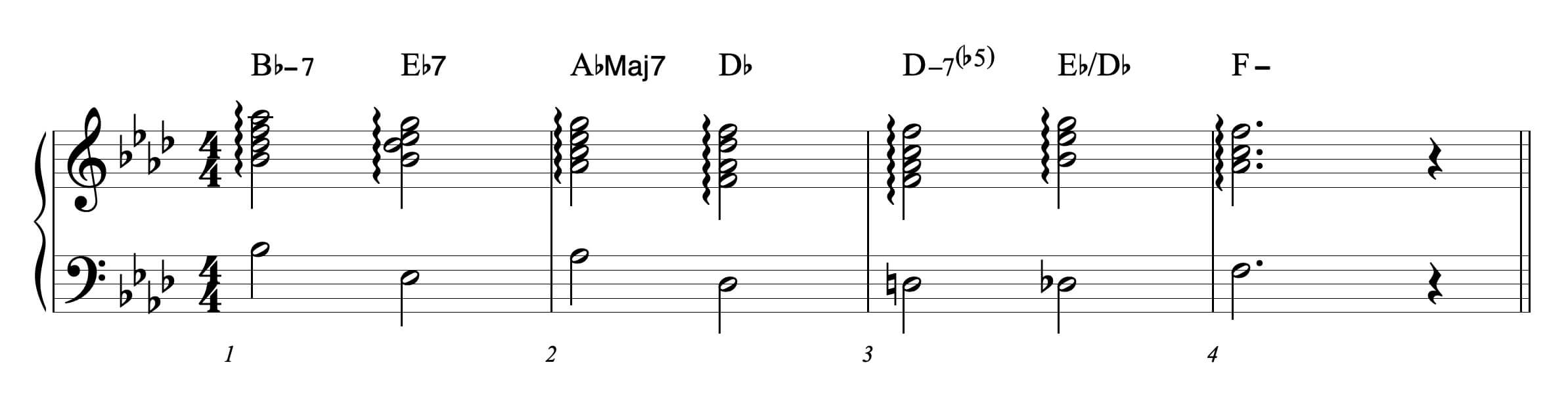

このセルジオのアレンジがすごい。誰もサンバのパターンを演奏していないのに、サンバにしか聞こえないこのマジックはいったいなんなんだ。理解できないので解説は飛ばすことにする。分かりやすいセルジオ印の看板パターンを書き出してみる。まずはピアノ・イントロだ。

このイントロは驚くほど単純なコード進行とピアノ・ボイシングなのに、一度聴いたら耳から離れない、次に聴いた時瞬時にこの曲と認識出来るこのイントロはいったいなんなんだ、と思ってしまう。セルジオ恐るべし。

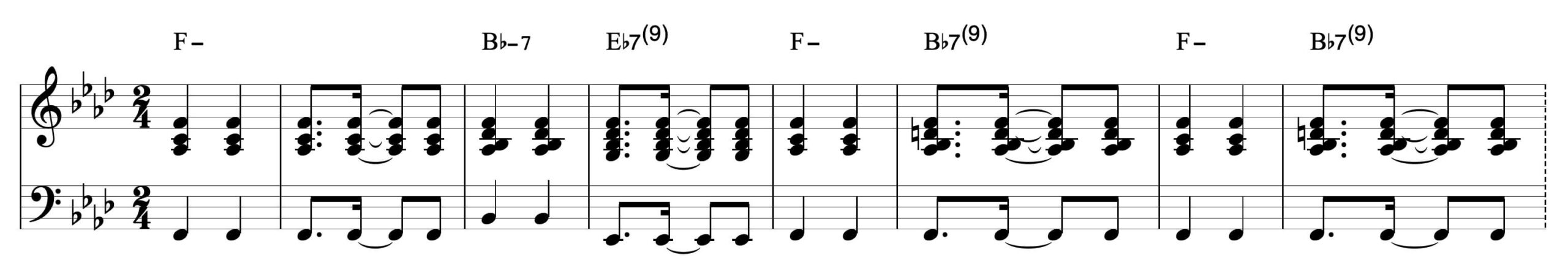

次にグルーヴ・パターンを見てみよう。

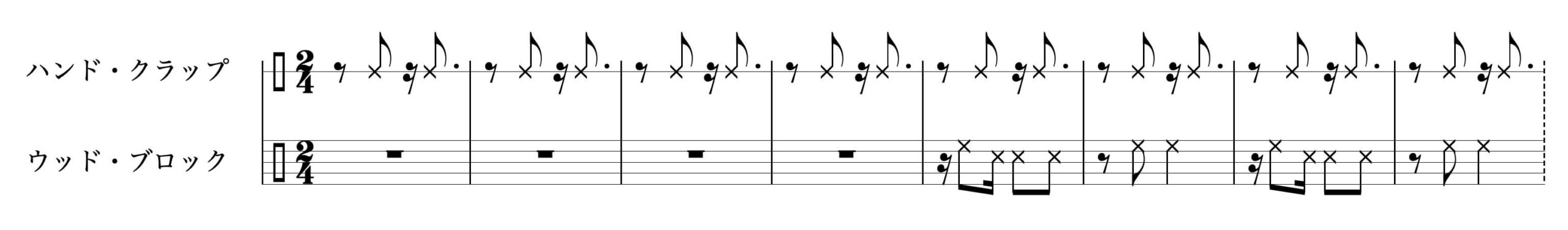

このグルーヴ・パターンに二つのパーカッション・レイヤーがある。採譜した。

ハンド・クラップのシーケンスは1小節フレーズの繰り返し、パーカッショニストが実際に叩いているウッドブロックは2小節フレーズだ。このウッドブロック2小節フレーズの最初の小節だけ、かろうじてブラジルのサウンドがするが、まさかこれだけで全体にサンバの印象を醸し出しているのではないだろう。恐らくベース・ラインのタイム感もブラジルを出していると思う。よく聴くとキック・ドラムも最初の小節だけ、ベースの4分音符の間でサンバのキック・ドラムのパターンを出している。1小節のみだ。これは一瞬芸ならず1小節芸なのであろうか。すごい。最後になるがラップのパターンをご覧頂きたい。

この1語を分割する、ダウンビートをトンカチで叩くようなパターンが実に印象強い。これはセルジオのアイデアなのかウィルのアイデアなのかは定かでないが、これもこの曲のアレンジをユニークにしている。

セルジオ・メンデスという人はプライドも低く、ピアノも歌もうまいのにBrasil ’66以降一度も見せびらかすような演奏を見せていない。コマーシャルだと非難され続けたが、本人からそんな印象は全く受けない。生涯音楽作りをこよなく愛した、非常に自然体の人だった。それに加え、目の前に現れたものをつかみ上げる才能と、人を見る目に長けた人だった。合掌。

最後にこのライブ映像をお楽しみ頂きたい。

カリ・イ・エル・ダンディ, Bossario Sextet, ハード・ボサ, Lani Hall, ラニ・ホール, Harrison Ford, ハリソン・フォード, Pelé, Joe Pizzulo, ジョー・ピジュロ, Carlinhos Brown, カルリーニョス・ブラウン, バイーア, Rengifo Brothers, レンヒフォ兄弟, Cali Y El Dandee, Cannonball Addlerley, レゲトン, John Legend, ジョン・レジェンド, Jorge Ben, ジョルジ・ベン, Jorge Ben Jor, ジョルジ・ベンジョール, apl.de.ap, アップル・デ・アップ, Taboo, Fergie, ファーギー, Capoeira, カポエラ, セルジオ・メンジス, Antonio Carlos Jobim, キャノンボール・アダレイ, ハーブ・アルパート, Joao Gilberto, アントニオ・カルロス・ジョビン, セルジオ・メンデス, Stevie Wonder, ペレ, スティービー・ワンダー, タブー, Bahia, Brasil 66, Sérgio Mendes, Mas que nada, マシ・ケ・ナーダ, In the Key of Joy, Herb Alpert, will.i.am, ウィル・アイ・アム, The Black Eyed Peas, ブラック・アイド・ピーズ, Niterói, ニテロイ, The Bottles Bar, ジョアォ・ジルベルト, Charlie Byrd, チャーリー・バード