ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #23 <Happy Fire>

今回の楽曲解説はいささか手前味噌となることをお許し願いたい。ニューヨークとボストンを中心に活動する、筆者率いるグループ、ハシャ・フォーラの3作目がこの10月15日に当JazzTokyoレーベルから発表される。今回はそのアルバムのタイトル曲、<Happy Fire>をお題に頂戴した。まずはこの曲のNYCでのライヴ動画をご覧いただきたい。

日頃からよく筆者の作曲作法について質問を受けるので、今回のお題はいい機会かと思う。筆者は日大芸術学部でクラシックの作曲法を学んだあと、バークリー音楽大学でジャズの作曲法を学んだが、同時進行で故ジョージ・ラッセルのアシスタントをニューイングランド音楽院で務め、ジョージが紐解くリディアン・クロマティック概念に大きく影響を受けた。それはバークリーで教えるジャズ理論を頭から否定していたものであった。

Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization

リディアン・クロマティック概念(リディア概念)

ラッセルの父親は名門オベリン大学で音楽教育を教えていたにも拘らず、ラッセル本人は正式な音楽的な教育を受けておらず、ドラマーとしてキャリアを始めたが、マックス・ローチを見てショックのあまり廃業したと語っていた。その後ピアノをまるでドラムを叩くように演奏する独自のスタイルを築いた。筆者が想像するに、そういう包括的なピアノ奏法のために生まれたのがリディアン・クロマティック概念だったのではないだろうか。

ラッセルが解いたリディアン・クロマティック概念はかなり複雑だ。第1巻は1953年に出版された。知的家族で育った環境と、ドラムからピアノに転向したことへの正当化からか、意図的に複雑に理論を積み上げているきらいがあり、読んだほとんどの人間がラッセルの意図を理解できなかったと言われる。笑い話のようだが、実際に起こった珍事がある。あるトロンボーン奏者がこの本をツアー中に勉強しようと購入し携帯していたが、この本がなんとロシアで暗号文と勘違いされ、スパイ容疑で3ヶ月も拘留されたそうだ。

筆者がニューイングランド音楽院でラッセルの授業を取り始めた時、最初はわかりやすかった。リディアン(Lydian)というアヴォイド・ノートの存在しないモードこそが究極の統一性を持ち、西洋音楽が主張するアイオニアン(Ionian)が調性の基本モードになるべきではない、というところから始まる。もちろんこれは平均律以前の、純正律でできたグレゴリア音楽がそうであったように、モードという音楽の原点に還っただけなのだが、現代の平均律でできている楽器で演奏するとトライトーン解決の欠如などの矛盾が多々生じる。簡単に言えば、ラッセルは II – V – I を頭から否定しているのである。当時クラスメートの中ですでにジャズに精通している者たちはこれに強く反発した。反対に、武満徹がそうであったように、クラシックの生徒はこの新しいアイディアに目を輝かせた。ラッセルは古代音楽のモードは純正律から生まれたものと知っていたのか知らなかったのか、リディアンを完全五度音程の積み上げの結果と説明した。面白いのは、マイルスやコルトレーンやエヴァンスやオーネットはラッセルのこの理論に深く耳を傾けたことだった。それがモードジャズの誕生だ。詳しくは筆者の<Nardis>に関する記事を参照いただきたい(リンク→)。

ここでお断りするが、筆者はリディアン・クロマチック概念を教える資格を取得していない。資格を得るにはかなり厳しい試験を通らなければならないが、じつはラッセルは理論を頻繁に書き換えており、それに着いて行くだけで相当な努力を要求される。2001年に第2巻が発表され、筆者の作品も掲載されているが、その頃には筆者はラッセルのリヴィング・タイム・オーケストラにアシスタント兼フルート奏者兼エレクトロニクス技師として就業しており、理論の勉強よりもラッセルの演奏部門に集中していた。ラッセルが亡くなったのは2009年だが、最後まで第3巻を執筆していた。ラッセルは自分の作品はすべて自分の死と共に消え去るべきだという考えだったので、その第3巻は陽の目を見ることはなかった。

ジョージ・ラッセルから学んだこと

ラッセルは筆者のVISAの保証人になってくれたり、ひもじい頃は飯を食わせてくれたり、と、何かと面倒を見てもらった。筆者がラッセルのアンサンブル・クラスや、ビッグバンドの授業の代行を勤めていたこともあり、筆者は最初から理論より演奏面で深くラッセルに関わっていた。その中でまず最初に学んだことは、学生だろうがなんだろうが、ラッセルの思い通りの演奏ができないものはさっさと追い出されるということだった。生徒はラッセルにとって教える対象なのではなく、自分の音楽を演奏する一員であり、演奏できないものは自分の音楽を侮辱するものと考えていた。ラッセルの譜面は汚くかなりわかりづらいが、文句を言えば有無を言わさず追い出される。この緊張感はたまらなかった。ここで自分の音楽のためのメンバー選びは自分の責任であることを学んだ。

そして、リディアン・クロマティック概念に関しては、彼の授業や著書からよりも、彼の書く数々の譜面を演奏することで学んだ。授業や本で説明されていないもっとも重要な点は、じつはグルーヴだったのである。何せリズムセクションの譜面はスラッシュではなく細かく書き込まれているのに、正しい音を間違えずに演奏してもグルーヴしない生徒はその場で退場だ。「白い食パンのような演奏するな」と怒鳴っていたのを思い出す。反対にグルーヴしていれば譜面通りでなくても許される。ロン・カーターはラッセルのレコーディングで、最初のテイクで書いてある音符を完璧に演奏し、2テイク目に入る前に「ジョージ、俺は今書いてある音符を完璧に演奏した。次は自分の思い通りに演っていいか」と訊いた。ジョージはそのカーターの「思い通り」がすでに自分の意図を把握していたことに感嘆したと語っていた。グルーヴが重要視されるからこそリディアン・クロマティック概念で複雑なハーモニー構造が進行して行っても他の追従を許さないサウンドが醸し出される。ラッセルの音楽の凄さはここだ。グルーヴの次に筆者がラッセルの譜面から学んだものが、リディアン・クロマティック概念の核心、和音の重力構造だ。筆者の作品はすべてこの概念に従っている。

和音の重力構造

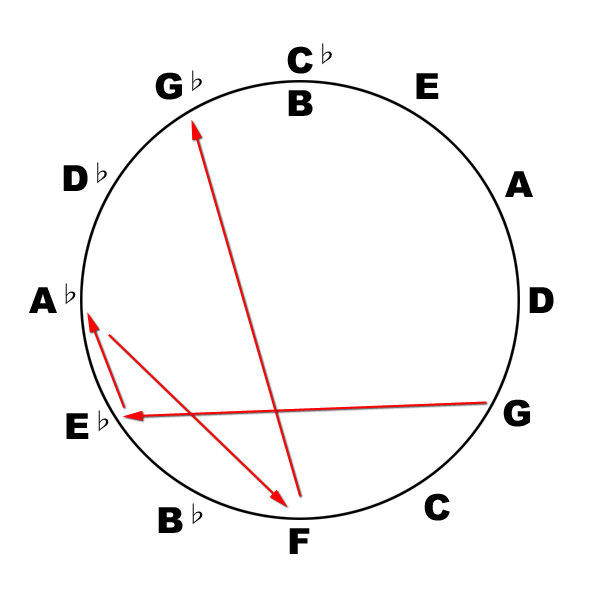

上の図は五度圏である。五度圏というのは、五度解決をして進んで行くと出発点に戻るということを表す。Cから完全五度下がってF、Fから完全五度下がってB♭・・・Gから完全五度下がってCに戻る。つまり平均律の誕生と共に生まれたトライトーン解決を元にした和音進行で、ラッセルはそれを否定しているのではないが、解釈を異にしている。ちなみにこの五度圏理論をラッセルがコルトレーンに解いた時に、コルトレーンは大きな紙に五度圏を書いて壁に貼り、三日三晩それを睨み続けて<ジャイアント・ステップス>が誕生したというのは有名な話しだ。

まず、ピアノのすべての白鍵のどこをどう押さえても生成されるのはFリディアンなので、それが円の一番下に置かれていることに注目していただきたい。そして、五度圏の時計回りをIn-Going(内向)、反時計回りをOut-Going(外向)とする。この意味は以下の通り。

In-Going(内向)

Fリディアンが時計回りでB♭リディアンに移行した時、Fリディアンの基音FはB♭リディアンの第五音として継承される。このFの音は、次のE♭にも、A♭、D♭、G♭にも継承され、C♭リディアンの#11音まで継承される。つまり円の左半分で継承されるのである。ラッセルはこの、時計回りで移動することを重力に従った進行と呼ぶ。

Out-Going(外向)

Fリディアンが反時計回りであるCに移行すると、CリディアンにはFの音が含まれないので継承感が生まれない。ラッセルの概念から一歩離れて西洋音楽理論で考えたとしよう。つまりここのFはリディアンではなく、アイオニアンとする。Fが反時計回りでCに移行した時、Fの音はアヴォイド、つまりCアイオニアンの判別決定する三度音であるE音を破壊する存在になる。そしてさらにGに移行した時にはFの存在は完璧に消えている。言い換えれば円の右半分には継承感がない。ラッセルはこの、反時計回りで移動することを重力に逆らった進行と呼ぶ。

次にそれぞれのリディアンから派生するダイアトニック・コードでコード進行を構成して行く。

例えば:

- B♭リディアンの二度コード、C7の次にC♭リディアンの二度コードであるD♭7に移行した場合、半音上がっているにも拘らず重力方向に下がったことになる。ただしB♭からC♭までは5ステップ離れていることに注目。つまり、かなり遠い場所となる。

- B♭リディアンの二度コード、C7の次にFリディアンの二度コードであるG7に移行した場合、見た目は四度進行で近く感じられ、五度圏に於いてもたった1ステップしか離れていないにも拘らず、重力に逆らった動きとなる。これはG7のもっとも重要な構成音であるBナチュラルがB♭から距離感を作っていることで理解できると思う。

<ハッピー・ファイヤー>における和音重力の使い方

イントロはA-7で、ヘッドの頭はC-7だ。このA-7はCリディアンの六度コードだ。そしてC-7はA♭リディアンの三度コードだ。つまりCからA♭まで時計回りに重力に従って4ステップ移動。このレコーディング後に筆者はこのイントロ部分に加筆し、E-7から始め、A-7をヘッドのダウンビートにストップタイムとして挿入してC-7でヘッドを始める。このE-7はFリディアンの七度コードで、1ステップ重力に逆らってから一挙に重力に任せて4ステップ動くように変更した。

さて、ここで聡明な読者は、この3つのマイナーコード、E-7、A-7、C-7の親リディアンをどう決めるのかと疑問を感じるかもしれない。これはそのコードに対する使用スケールから算出される。ここでいう使用スケールとはインプロするためのものでなない。もちろんヘッドに入ればメロディーが使用スケールを示すが、この場合はヴォイシングのテンションを指示するための使用スケールになる。筆者が長年教えてきたジャズ理論の中でもっとも強調するのは、コード名と使用スケールは1対1でなければならないということだ。そして、99.9%の使用スケールは7つのチャーチ・モードとオルタード・テンション付きのミクソリディアン(ドミナント・スケール)でカバーされるべきである。この<ハッピー・ファイヤー>のイントロ部分では、E-7はフリジアン、A-7はドリアン、C-7はエオリアンと想定されており、それに適したヴォイシングをすることで重力感を表現するように構築されている。

折角だからここにブリッジ前の8小節のコード進行と、その親リディアンをご披露したいと思う。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| B-7/E | G-7/C | F-7/B♭ | E-7/A | D-7/G | 同じ | E♭-7/A♭ | 同じ |

| Gリディアン | E♭リディアン | A♭リディアン | Fリディアン | Fリディアン | G♭リディアン | ||

| 起点 | 4↓ | 1↓ | 2↑ | 0 | 5↓ |

五度圏マップで表示すると以下の通り。

この部分の譜面で、注目していただきたいのはE-7/Aで使われてるF音だ。これはバークリー音楽大学で教える理論ではアヴォイド、つまり禁則とされている。その理由は基音であるEを破壊し、そのコードの判別を不可能にするからなのだが、ラッセルのリディアン・クロマティック概念で構築されると、サウンドにユニティが生じ、場合によっては全く違和感のないサウンドになる。もちろん使用できない場合も多々あることに注意。

ここで読者に理解していただきたいのは、筆者はバークリー音楽大学の理論を否定しているのでは決してない。ドビュッシーは古典楽理の禁則をマスターして、それを打ち壊すところから新しいサウンドを作り出したし、ピカソは15歳の時に古典絵画の技術を完璧にマスターしていた。リディアン・クロマティック概念は楽典をマスターしていないと火傷する危険が伴うことは覚えておいていただきたい。

マスター・プラン

和音の重力の他にもう一つラッセルから学んだことに、マスター・プランというものがある。ラッセルはよく作曲を始めるに当たって、大きな紙にグラフのようなものを書いていた。これは曲の構成を表す。ここで筆者が書いた<ハッピー・ファイヤー>のマスター・プランを一興にご披露したいと思う。ラッセルのグラフ式作法とは大分と違うが、意図は同じである。

最後にCDのプロモビデオをお楽しみいただければ幸いなり。

ハシャ・フォーラ, Racha Fora, George Russell, Lydian Chromatic Concept, ジョージ・ラッセル, リディアン・クロマチック・コンセプト, リディクロ, Happy Fire, ハッピー・ファイヤー, リディアン・クロマティック概念, LCC, 音の重力, 和音の重力