ある音楽プロデューサーの軌跡 #1「井上道義のデビュー・レコーディング」

text by Kenny Inaoka 稲岡邦彌

一浪でワセダに入学した。外交官志望の親父が専攻した政経にこだわったためだ。大学では音楽サークルとジャーナリズム研究会に所属した。音楽サークルではアンサンブルの楽しさを体験し、音楽の基礎理論に触れた。

ジャーナリズム研究会では、飲み、打ち、早慶戦に通い、試合後は歌舞伎町に繰り出し、地方出身生の角帽を争奪した。

「ジャーナリスト?そんなヤクザな稼業はあきらめろ!」。親父の剣幕で外国商社に入社した。4年間でカタコトのドイツ語、輸入実務、そして、何よりも外国人との付合い方を学んだ。輸出業務を学ぶためプラント・メーカーへの転職を決めた日の夜半、義兄から<ステレオのトリオ>への就職の打診があった。トリオ・ケンウッドが本格的に音楽ソフトへ参入するという。同じ銀行で業務を担当するトリオの創業者の子息の提案ということだった。渋谷のオフィスで面接に応じてくれたのは、事業部長の大熊隆文だった。

「レコード・ビジネスなんてヤクザな仕事だよ。堅気の仕事が決まっているんならそちらへ行きなさい。1週間考えても結論が出せなかったらもう一度会うことにしよう」。大熊部長の忠告に反して即断した私は翌日、事業部長に入社の意志を伝えに出掛けたのだった。

海外渉外担当に配属された私の最初の仕事は、渡欧する事業部長のカバン持ちだった。1971年7月に入社まもなくのことだった。道中わかったことだがこの大熊隆文という部長は大のコンテンポラリー・アート好きで、在任中に僕が前衛系の仕事をこなせたのも彼の志向や許容量の大きさに負うところが大きい。なにしろ、ベルナール・ビュフェを観るならジャン・デュビュッフェを観なさいという翔びようだから...。

フランクフルトでフィアットをレンタルしたわれわれは、ロマンチック街道を経由しウィーンに入った。会社の出張でザルツブルグに出かけるのに、フランクフルトから一昼夜かけてロマンッチック街道をひた走りウィーンに入るという旅程が許されるのだろうか?運転はもっぱら僕の担当ではあったが。フィアットでドイツのアウトバーンを走るのは辛かったが...。ウィーンでは国立歌劇場でオペラを楽しみ、翌日、ザルツブルグに向かった。クレスハイム宮殿で井上道義のレコーディングに立ち会うためだ。グィード・カンテルッリ指揮者コンクールで優勝(1971年)した井上のデビューだった。井上はスカイブルーのワーゲンを駆って会場にやってきたが、すでに若い日本の女子音楽生に追われていた。日本人離れしたハーフの容貌とコンクール優勝で当地ではすでに憧れの存在だったようだ。24才の井上は名門・モーツァルテウム管弦楽団を率い、悠揚迫らぬマエストロのテンポでモーツァルトを振った。学生時代に演奏した40番ト短調がモーツァルト生誕の地でゆかりのオケにより眼前で演奏されている。身体の震えが止まらなかった。レコード会社に就職できた幸せを噛み締めていた。

マインツでは、現代音楽の雄、ヴェルゴ社WERGOを訪ねた。古刹(こさつ)を思わせる巨大な木製の門扉とグーテンベルヒの印刷機が強烈な印象として残っている。楽譜出版で著明なショット社Schottが併設されていたが、このショット社こそ、キース・ジャレットの「ケルン・コンサート」のスコアを出版した日本ショットの親会社である。このスコア出版の企画に手を染めた人間のひとりとして不思議な因縁に驚く。

ロンドンでクラシック音楽界のフィクサー、マルクス・ミツネを訪ねたフラットに、突然、巨匠 アルトゥール・ルビンシュタインが現れ、ユダヤ人のコミュニティの複雑さを垣間(かいま)見た気がした。ミツネ氏は親子二代にわたってパリを中心に芸術家のパトロンとなりロンドンのフラットの壁には巨匠の絵がずらりとしかし何気なく掛けられていた。イスラエルには美術館を有し、ロンドンとモナコ、サンパウロの自宅に絵画を分散所有しているということだった。ユダヤ人として万一に備えての生き方だと説明されてもなかなかすぐには合点がいかなかった。その後、夫人のピアニスト、フェリシア・ブルメンタールのアルバムをリリースすることになり、ミツネ氏から藤田嗣治の描く夫人の肖像画をアートワークに使うようにと送られてきて初めて現実感が湧いてきたのだ。

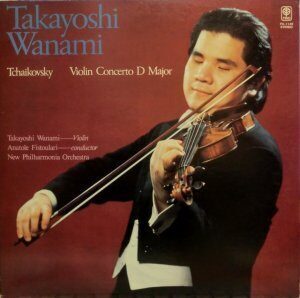

1977年の海外出張は単独で、バイオリニスト和波孝禧さんのロンドンでのレコーディングに立ち会った。ベテラン、アナトール・フィストラーリの振るニュー・フィルハーモニア管弦楽団に堂々と伍し、ブルッフとチャイコフスキーのコンチェルトを弾く若き和波の勇姿に熱いものが込み上げてきた。和波さんは生来の全盲で、バイオリンを始め音楽の習得には母親の全身全霊をかけたサポートがあったことはよく知られている。視覚障害者用の譜面は音の高さ、長さ、表情などひとつの音に関するすべての情報が文章で書かれているという。「先達の演奏をレコードで聴いて覚えることはしないのですか?」という僕の不用意な質問に対しては「その演奏家の解釈や癖が入ってますから」という、言われてみれば当然の答えが返ってきた。無伴奏やソナタでも暗譜には相応の時間が必要だろうが、コンチェルトとなるとオケのスコアも暗譜する必要があるだろう。気の遠くなる作業である。和波さんが定宿とするロンドンのホテルの周囲の散策にお供したときのこと、和波さんから「そこを右に曲がると〇〇がありますね」と案内があった。母親が散策の度に情景を説明し和波さんがそれを記憶し、頭の中にはすでに地図ができ上がっているのだ。和波さんとの旅は音楽以外にも学ぶことが多かった。

私の音楽ビジネスのキャリアはこのようにクラシックとの関わりからスタートしている。

*初出 Jazz Tokyo #001 (2004.6.20)

和波孝禧, 井上道義, 大熊隆文, WERGO, モーツァルテウム管弦楽団, アナトール・フィストラーリ