風巻 隆「風を歩く」から vol.41 CD 「Floating Frames」〜CD 「MOVING」

1992年、ミュンヘンのギタリスト、カーレ・ラールと二人で行ったヨーロッパ~バルト三国~ロシア、メキシコ~アメリカ・ツアーのさなかに、ボクらは6月、タリンのEesti Raadio(エストニア放送局)でデュオのレコーディングをし、9月にはニューヨークのSOHOにあったギタリストの増尾好秋氏のプライベートスタジオで、トロンボーンの河野優彦、ベースのウィリアム・パーカーとカルテットのレコーディングをした。その音源に、6月、ロシアのサンクトペテルブルグで管楽器奏者のヴィンセント・カリノフがドゥドゥックを演奏したライブ録音を加え作成したのがCD「Floating Frames」というアルバムだった。

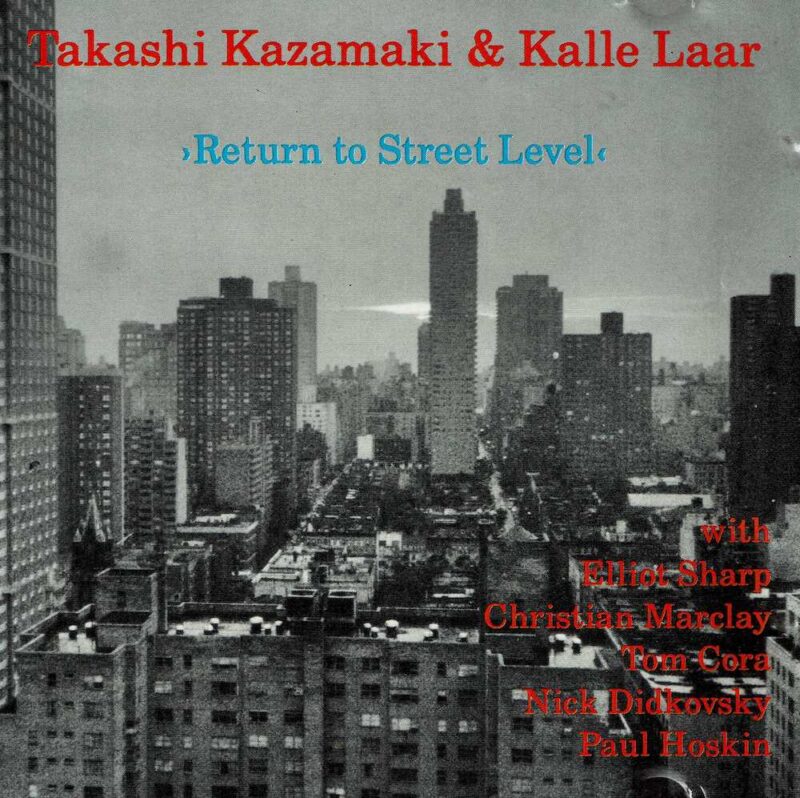

1990年春にニューヨークで録音し、その秋にドイツのEar-Rationalレーベルからリリースされた「Return to Street Level」は、エリオット・シャープをはじめ、クリスチャン・マークレイ、トム・コラ、ポール・ハスキン、ニック・ディドコフスキーといったニューヨークの旬のミュージシャン達と、ニューヨークらしい短い断片的で方向性を持った即興演奏を巧みに編集し、フリージャズやヨーロッパフリーといった音楽世界からは全く離れたところで、ニューヨーク発の「New Music」という新しい音楽潮流の流れに沿って、当時のダウンタウンの音楽シーンの活況を彷彿とさせる画期的なCD作品だった。

1992年に録音され、1994年にリリースされたCD「Floating Frames」は、ニューヨークのダウンタウンの音楽シーンの中でも、その実力が高いにもかかわらずなかなか注目されにくい、JAZZにルーツを持つ「新しいJAZZ」を指向する一群のミュージシャン達の中で、コンサートのシリーズを企画したり、さまざまなミュージシャン達とのオーケストラを試みたり、細君のパツィ・パーカーのダンスグループと共演したりと八面六臂で活躍しているベーシストのウィリアム・パーカーが参加してくれたことで、JAZZのテイストを前面に押し出した、「もう一つのニューヨーク」を感じさせるいい作品に仕上がった。

トロンボーンの河野優彦さんは、ボクが即興演奏を始めた頃、一緒に練習を続けた若手のミュージシャン達の一人だった。一緒に町田のジャズ喫茶「カラビンカ」で「即興融和」というライブを行ったりもしたのだけれど、間章がデレク・ベイリーやCOMPANYという即興演奏家のプールを賞賛したこともあって、彼らはドラムレスの即興演奏のユニットを新しく作りボクは当然参加できなかった。80年夏には京大で「フリー・ミュージック・ミーティング」というワークショップを企画したりして、若手の即興演奏家のリーダーと目されていたけれど、家族でニューヨークへと渡り、地道な活動を続けていった。

84年にボクが初めてニューヨークへ行ったとき、河野さんはウィリアム・パーカーのバンドの一員として、どっぷりとジャズに浸っているようで、ブルックリンのお宅へお邪魔すると奥様が手料理で歓待してくれた。娘のメヒコちゃんは小さくてもバイリンガルで、台から飛び降りるとき「ワン・トゥーのスリー」と言って周囲を笑わせていた。87年に「The Kitchen」で行われたジャパン・フェスティバルのような催しでは、サックスの梅津さんとのトリオで一緒に演奏した。92年の録音では、生音だけではなくディレイなども効果的に使って、サンプラーを多用するカーレ・ラールの演奏としっかり対峙していた。

このCD「Floating Frames」でまず感じるのは、ウィリアム・パーカーのガツンと畳みかけるベースの存在感の強さであり、そのベースが作り出す世界観の上で自由に飛翔する河野優彦のトロンボーンの自在さだ。カーレ・ラールのギターもボクのドラムも二人の作る世界の中で自分の居場所を見つけながら、ニューヨークで主流だった衝突のエネルギーから新しいものを作っていくのではなく、野太いヴォイスに共感し、雄大な世界を作り上げていく。ニューヨークというとどうしても新しいものの発信地といった目で見てしまうのだけれど、自分達の流儀を長いスパンで追い続けている者たちもいる。

そうした人達は、自分達の流儀を継承することも考えていて、あるいは、それは継承などという理知的な思いではなく、もっと感覚的なものなのかもしれないけれど、河野さんはそうした長いつながりの中に今もいるのだろう。ボクもまた、アスタープレイスの路上で一人で演奏していた時に一緒にプレイしていいかと言われて共演したシャーナイの奏者がデューイ・レッドマンだったときから始まって、日本でダニー・デイビスとひと夏ツアーしたり、ニューヨークでデニス・チャールズという人を活かすことがうまいドラマーと出会ったことで、共感を広げていくという音楽の作り方を自然と身につけていた。

「Floating Frames」というCDは92年のワールドワイドツアーの中で、ボクらが感じてきた思いといったものが音楽に結実したものだ。ラトビアやエストニアという新しく独立した国の持っている今の不安と将来への希望、ロシアという国の持っている矛盾や不確かさにも関わらず、そこに住む住人たちの暖かさや献身。メキシコのアミーゴ達の大言壮語とそれがままならない現実。河野さんにしてもウィリアム・パーカーにしても、ままならない現実がまずあって、そこから自分達の音楽というものを飛翔させようとしている。もちろんボクやカーレもまた、そうした彼らに共感・同調して演奏を展開する。

1994年、そのCD「Floating Frames」がドイツEar-Rationalレーベルからリリースされたことをふまえて、ボクとカーレ・ラールは再びニューヨークを訪れ、11月20日、河野優彦、ウィリアム・パーカーとのカルテットで、トライベッカに引っ越した新しいニッティングファクトリーで演奏した。メインホールはキャパも大きく売れ筋のバンドが名を連ねていたので、ボクらは地下ステージでの演奏になった。小さなステージは創設当初のハウストン通りの店を思い起こすものだったけれど、多くのミュージシャンが集まる当時の熱気はなく、少ない聴衆の中、約1時間ノンストップの熱い演奏が繰り広げられた。

その翌週には前回も使わせていただいたギタリストの増尾好秋さんのプライベートスタジオで2日間にわたって録音することができた。1日目はギターのカーレ・ラールとボクのデュオ。その前年には二人で東北~北海道をツアーしたこともあって、二人の息はぴったり合っている。この時から、ボクのスネアはスリンガーランド社のヴィンテージドラムRadio Kingになっていて、そこに友人のドラマー、レイ・セージの自宅でドラム用のミニマイクをスネアドラムの中に仕込んでもらっていた。ヴィンテージドラムに穴を空けるのは勇気がいるけれど、レイが、しっかりとした工具を持っていて安心した。

レコーディング2日目は梅津和時さんとサム・ベネットを迎えたカルテットで行った。梅津さんはたまたまその時期にニューヨークに来ていて、ニッティングファクトリーでのライブも観に来てくれていた。サムはニッティングファクトリーなどのライブをセッティングをしてくれ、その頃は東京とニューヨークを行ったり来たりしていた。梅津さんとは89年にカーレが初めて来日した際に吉祥寺の「Manda-LA2」で共演し、サムとは88年にDossierレコードからリリースしたLP「143 Ludlow st. NYC」で共演しているけれど、その後CDが一般的になってしまって、彼とのコラボを残したいという気持ちがあった。

そのカルテットのレコーディングは壮絶なものになった。そもそもサムもカーレもサンプラーを多用して、自身の楽器の音ではないさまざまなノイズやさまざまな音源を演奏に導入してきたので、二人でサンプラーを使い始めると、音楽は楽器を演奏することだというありきたりの概念が次第に薄れてきて、ゲームの仮想空間のような世界に入り込んでいく。さらに梅津さんのサックスも、その固有名詞で語られるような音楽からは離れて、ターンテイブルでさまざまな音楽を引用するように、自分自身の音楽を表出するというよりは、その場その場で最適なさまざまな演奏スタイルを導入していった。

この録音は、ドイツのKONNEX RECORDSから、カーレとボクの3枚目のCD「MOVING」として96年にリリースされるのだけれど、同時期にもう1枚CDがリリースされたこともあって、積極的にプロモーションする気持ちが薄れてしまい、サムや梅津さんには申し訳ないのだけれど、このCDの面白さや特性といったものに対し積極的に発言することは無かった。風巻の演奏に関しては楽器をヴィンテージにしたことで深みのある音が出せるようになったけれど、95年、96年には海外から東京や関西にミュージシャンを招聘するのに手いっぱいで、ある意味で忘れられた作品になってしまった。

この「MOVING」というCDで、サム・ベネットはほとんど打楽器的な音を封印して、サンプリングした音を展開したり、ヴォイスで存在感を示したりといったことに留めている。それは、四人のアンサンブルの中でタイコは一人でいいという彼なりの献身の現れなんだろう。サムは年齢も誕生月も一緒で、86年だったか彼が初めて来日した頃から親しく付き合っているのだけれど、お互いのやりたいことをわかりあい、お互いのことを認め合いながら、自分達で何ができるか考えられる、そんないい関係を作ってきた。梅津さんは、カーレとはじめて共演したときから、民族音楽や民謡を思わせるような牧歌的なフレーズをときどき織り交ぜてくる。それがまたうまくはまるのも、かれの経験のなせるわざなのだろう。このCDで「Return to Street Level」から始まったニューヨーク3部作は完結して、ボクらは新しいユニットへと活動を進めていく。