小野健彦のLive after Live #486~#491

text & photo: Takehiko Ono 小野健彦

#486 8月1日(金)

横浜馬車道・上町63

http://jmsu.web.fc2.com/63/

福冨博3:福冨博 (g) 青木タイセイ (tb/鍵ハモ) 布施音人 (p)

横浜馬車道・上町63にて、福冨博3を聴いた。

福冨博3:福冨博 (g) 青木タイセイ (tb/鍵ハモ) 布施音人 (p)

ことギターリストには一家言を持つご亭主佐々木さんの目利きには充分叶うのであろう、ほぼマンスリーで同所に出演中の福冨さんは以前から気になっていた存在であり、今宵はそこに目下巷で大ブレイク中(らしい)布施さんが加わり、更にそんなふたりの逸材を音曲のマジシャン:タイセイさんが繋ぐとあって、盛夏を迎えた葉月LALの幕開けには絶好の手合わせと信じ幕開けの瞬間を待った。果たして、今宵ステージから流れ来たのは前後半セット共に5曲ずつの全10曲であったが、驚くべきことにその半数がメンバーのオリジナル曲で占められた。(福×2、青×2、布×1)しかし、この構成が実に「効く」ことになるのを後で知ることとなる。各人のオリジナル曲は、そのいずれもが実に手の込んだ思索的な風合いを持つものであり、示唆に富んだ余白に各々が独自の解釈を施しながら、ユニット全体のサウンドを能動的に拡張させて行く「装置」として機能させる在り様が実に印象的だった。作曲者自身がイニシアチブをとりながら進めたサウンド・マネジメントにより、絵画に見立てれば、いずれも生々しい各人の息遣いも聞こえようかという肉筆画に仕立てて供された感を強く受けた。さて、残りの5曲である。以下に列挙すれば、〈stella by starlight〉、〈have you met miss jones〉、〈danny boy〉、P.メセニー〈last train home〉、S.スワロー〈eiderdown〉だった。

どうだろう。彼らは大スタンダード・ナンバーからジャズメン・オリジナルの佳曲迄を題に採り、それらを自らに引き寄せて現在を生きる視点から鮮やかな作法でリメイクしてくれたのである。これで今宵の構成の妙をご理解頂けたのではないかと思う。今宵私の眼前で繰り広げられたのは、オリジナル至上の「自己主張過剰」とは対極に位置する古今東西のジャズの歴史を大局的に捉えながら自らの立脚点を見極めようとする極めて謙虚な表現者の姿勢だったと思う。そこでは、主旋律の多くを百戦錬磨のタイセイさんに委ねたことも功を奏したと言えようか、トロンボーンと鍵盤ハーモニカを効果的に使い分けながら、控えめにそれでいて奔放に音を連ねたタイセイさんの気迫が、布施さんの煌めきと瑞々しさに溢れたピアニズムを。福冨さんのリリカルな中にメリハリの効いた奥ゆかしいフィンガーワークを。と、其々の旨味を存分に際立たせた。

迷いの微塵もみせずに弾き進む頼もしき後輩ふたりに対し確信犯的なジャブを打ち込み続けた先輩とにより成立した今宵の「ジャズの歴史探訪」ユニットは、終始折り目の正しさが印象的なトリオ・ミュージックとして私の眼には強く映った。

最後に、蛇足ながら、LALではお約束の夕飯の一コマをひとくさり。平日夜の馬車道と言えば、焼き鳥好きの私としては、S39年創業の「半どん」で決まりだ。いちいちの仕事の丁寧さがうかがえる逸品で小腹を満たしてから現場に向かったことを付記しておきたい。

#487 8月2日(土)

西荻窪・アケタの店

http://www.aketa.org/

DUO:小太刀のばら (p) 増田涼一郎 (g)

間に、私自身の転倒骨折・手術入院を挟み、実に半年振りの訪問となった西荻窪・アケタの店にて、涼味溢るるDUOを聴いた。

小太刀のばら(P) 増田涼一郎(G)

前夜からスタートした今年の盛夏版LALのテーマのひとつに未知なる表現者との出逢いを設定した私にとって、のばらさんや宮野裕司さん等との協働を重ねながらも、他方では、インプロやフリージャズをも掌中に収めつつ意欲的な表現活動を続ける(今宵が初対面となった)増田さんが、のばらさんとがっぷり四つのDUOで相見えるとあって、氏の実相を探るには絶好の機会であろうと大きな期待を胸に現場を目指した。果たして、今宵お二人によって選び採られた楽曲は、ソフトタッチのスイング感の中で密やかに紡がれた〈for all we know〉を幕開けとして、アメリカン・スタンダード乃至はジャズ・スタンダード(中でも私的白眉は、J.スミス(G)によるコラール調アレンジに基づく〈lullaby of birdland〉であったが)から各々のオリジナル曲、更には幕切れのブラジル物に至るまで、曲想もバラエティに富んだ全11曲に及んだが(詳細添付写真:のばらさんご配慮の手書きセトリ)、そのいずれにおいても、丁寧に楽曲と向き合う所作の数々は実に好感の持てるものであった。ある程度緩やかに設定されているように見受けられた役割分担の下で、時には、先攻のイントロに対して、受け取った後攻の示したテンポ設定がみるみると音場の世界観を変容させて行くかと思うと、別の局面では、其々が個別の物語を紡ぎながらもそれがやがて鮮やかにシンクロして行くといったやうに。極く限られた音数の中に凝縮された想いを宿らせた木目の細やかな仕事振りが 1+1=2 以上のサウンドの拡がりを見せつけるに至った今宵のステージは、終始抑制の効いた端正さの際立つ寛ぎに満ち溢れたものであり、全体に漂う上質かつ優雅で品のある音の連なりに暫しの涼を得た充実の時の移ろひだった。

#488 8月9日(土)

鎌倉 ジャズクラブDAPHNE

https://www.jazz-daphne.jp/

朝本千可 (ss) 福田重男 (p) 長谷順子 (vln) 山崎弘一 (b)

実に’21/3以来の訪問となった鎌倉DAPHNEにて興味深い顔合わせによるカルテットを聴いた。

朝本千可(SS)福田重男(p)長谷順子(vln)山崎弘一(B)

中でも今日が初対面となった朝本氏は、かつてバークリー音楽院に学び、帰国後日本人初の女性プロ・サックス奏者としてデビュー。現在は三浦半島在で、古民家の縁側を拠点に、アジア全域を股に掛け、指導者・作曲家・ミュージシャンとして、プロデューサーとして、精力的かつ多彩な活動を行っている知る人ぞ知る表現者であり、その彼女が、ご当地鎌倉在の長谷さんをはじめ気心の知れた(主にジャズの現場で活動を行う)演者諸氏と共に真夏の夜の音創りに臨んだのが今宵のセットであった。果たして、セーヌの川面を渡る軽やかな風を想起させたF.トリュフォー監督作品「夜霧の恋人達」の主題歌で幕開けし、アンコールに応えたジャズ界不世出のピアニストT.モンク作品でお開きとなった今宵のステージでは、其々が拠って立つ音楽フィールドが有する旨味が際立つ多岐に亘る曲想を持つ楽曲の数々が淀み無く披露されて行った。福田氏は、抑制を効かせつつ整頓されたリリカルなピアノで。長谷氏は、思慮深く歯切れの良いバイオリンで。更に朝本氏は、ソプラノサックスというコントロールの難しい楽器を的確に制御しつつ成立させた芯のあるサウンド・マネジメントで。といったやうに。主旋律を任された三者のハーモニーは終始肩肘の張らない闊達さに溢れ、対して緩急の自在に在って低い重心でサウンドのボトムを支え続けた山崎氏が生み出した緩やかなグルーヴの上を如何にも気持ち良さそうに音を連ねた姿が強く印象に残った。今宵はドラムスが居ない分、各々の演者のタイム感(の解釈)がより直線的に交錯した感が強く、そのことがコンテンポラリーなアレンジの施されたダンサブルな楽曲を多く連ねた今宵のセットリストをオリジナルの持つニュアンスからひと味違うタッチを持つサウンドへと変容・昇華させることに成功して行ったと感じられた。今宵我々の眼前に立ち上がり来た体幹の強いサウンドから、酷暑に喘ぐ古都の夜に一服の涼を得たと感じたのは決して私だけでは無かったと思う。

最後に、普段私がライブレポートを作文する際、敢えてセットリストのいちいちについて言及することは少ないが、今宵のそれは如何にもバランスが良く、構成の流れもご機嫌であったことから、敢えて下記に付記したいと思う。

【セットリスト】

〈1st.set〉

M-1:Que reste-t-il de nos amours/I Wish You Love:C.Trenet

M-2:Holy Land :C.Walton

M-3:Morning In Rio:S.Mendes

M-4:Africa:L.Danielsson

〈2nd.set〉

M-5:Spain:C.Corea

M-6:É Preciso Perdoar:C.Conqueijo/ A Luiz

M-7:Tea For Two:I.Caesar/V.Youmans

M-8:Can’t Take My Eyes Off You:B.Crewe/J.Gaudio

〈enc.〉

I mean you:T.Monk

#489 8月10日(日)

川崎市・百合ヶ丘 Coffee&Beer「轍」WADACHI

https://www.wadachi-coffee.com/

Tone Momentum+:津上研太 (as) 小林洋子 (p)+ゲスト:高橋将〈しょー〉(elb)

酷暑続く中、思いがけず朝から降り続いた雨が小康状態になった一瞬の隙を逃がすまいと自宅を後にし向かった川崎市・百合ヶ丘「轍」にて、双頭ユニット:Tone Momentum+を聴いた。

酷暑続く中、思いがけず朝から降り続いた雨が小康状態になった一瞬の隙を逃がすまいと自宅を後にし向かった川崎市・百合ヶ丘「轍」にて、双頭ユニット:Tone Momentum+を聴いた。

津上研太(AS) 小林洋子(p)+ゲスト:高橋将〈しょー〉(elb)

生憎の天候を除き私にとってはまさに絶好のTPOの条件が重なった今宵、以下では、かなりの長文になること必至でその「ココロ」辺りの事柄から書き始めてみたい。

先ず初めに、今宵の現場となった「轍」である。

それは令和の始まり:’19/5に開店し、良質の「珈琲と音楽と自転車と」をキーワードに不定期の音楽ライヴ/イベントを開催しながら地道にファンを増やして来た、まさに首都圏郊外の隠れ家的なハコである。次に、ご当地・百合ヶ丘だ。今でこそ隣駅新百合ヶ丘周辺の大規模開発に押され私鉄沿線の小石的存在になってしまったが、小田急線に乗れば都心部へのアクセスも良い通勤圏内にあるベッドタウンとしてS40〜50年代には隆盛を極め、かく言う私も’69(S44)生誕直後から’95結婚に至る迄長年暮らし育った街であり、「轍」のある路地は、この街の台所的存在であった食品スーパー:ゆりストアの右脇を抜け、旧大塚書店の裏口を横目に知る人ぞ知る人気ラーメン店:かっぱ大王に至る学生時代に繁く通った路という、私にとっては、タイムマシーンに紛れ込んだ錯覚さへも起こしかねない状況というのがことの次第だった。

まあそれらはそうとして、そこに登場したのが’20/4ユニット始動の黎明期からご縁を頂き、その後の充実した協働の成果を結実させた新作盤 『Present』を携えたTone Momentumと、更にそこに今年の葉月版LALのテーマに未知なる表現者との出逢いを設定した私にとってはうってつけの初対面が叶ったしょーさんがゲスト参加すると来たのだから堪らない。時は夏季休暇中、明日の仕事も気にせず存分に楽しめるとあって、まさに絶好のTPOが揃ったと云ふ訳である。さて、話を前に進めよう。肝心の音だ。それを敢えて聴覚と視覚の両面から述べてみたい。先ずは聴覚面だろう。私の前には未開封の新作『Present』盤がある。今宵のステージでは、洋子さんと研太さんのオリジナルが交互に収録された全10曲がアルバムの収録順に全曲(詳細添付写真:新盤ジャケ裏)披露されたが、未聴の私にはアルバムとの比較は不可能だし、また意味のないことだと感じている。私が実際に触れたのは、’25/8/10の今〈Present〉に生まれ行く洋子さん、研太さん、しょーさんが織り成した音の連なりだからだ。その点、私の予想は嬉しい形でくつがえされたのが偽ざるところである。これまで触れて来たTone Momentumの世界観には、内省の趣や叙情性の高さを認めていた訳であるが、今宵はそこに幾何学的なベースラインでサウンドをぐいぐいとドライヴさせる頼れる後輩しょーさんを得たことで、洋子さんと研太さんの内にある熱情が頭をもたげる瞬間が何度もあったことが音場に攻撃的且つ肉感的な表情を与え、サウンド全体の間口を鮮やかに拡張して行く場面を多く観て取ることが出来た。

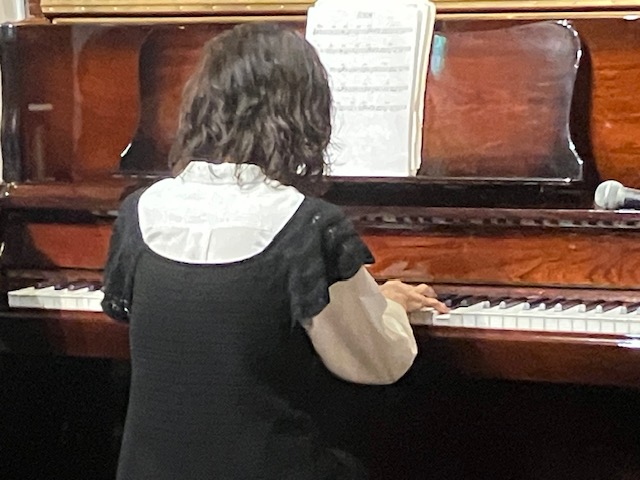

互いを深く信頼し、真っ正直に交歓し合う中で徐々に削ぎ落とされ剥き出しになった「生身」の音は、文字通り掛け値の無い無垢なものとして強く感じられ、刹那の内にその境地に至った今宵が初顔合わせの御三方の協働の瞬芸に触れ、正直なところ驚きを禁じ得ない時の移ろひとなった。最後に、今日の視覚面である。いささか唐突であるが、ピアニストはつくづく損な役回りだと感じた点だ。アップライトピアノが設られたハコの場合、多くはピアニストは客席に背中をむける構図になる訳で、こちらから演者の表情は読めないし、演者側から客席の表情を見届けるのは至難の業だ。演者の中でも往年のM.デイビスの様に客席に背を向け客席の反応には我関せずという人は少なかろう。逆に少なくとも私はプレイ中のピアニストの表情には興味が尽きない。X-JAPANのYOSHIKI氏ではないがクリスタル・シースルーのアップライトピアノを設えてそれを客席にむけて弾いてくれたらさぞかし良かろうと思ったりもする。まあ、そんな戯言はともかくとして、今日の洋子さんもその表情を窺い知ることは出来なかった。しかし、だ。その背中から表情が読み取れたのである。洋子さんは「笑って」いた。時にフッとはにかみながら、時に満面の笑みを浮かべて「笑って」いたのである。背中がそれを色濃く物語っていたのである。それは、はじめ私には今宵の三人の音創りの充実振りから来るものだろうと想像した。しかし、休憩中の立ち話で私は涙が出るほど嬉しいニュースを洋子さんの口からお聞きすることとなる。それは長らく洋子さんを悩ませ続けた「音楽家ジストニア」の病状が奇跡的な快復をみせているというものだった。’18シーンへの復活当時75%の運指イメージが、現在ほぼ100%に限りなく近づきつつあるとのことであった。そう、そんな洋子さんなら、今現場で掛け替えない仲間等と共に音を紡ぐことは無常の悦びであろう。その(ある程度)意のままに鍵盤の上を遊び回れているからこそその背中から満面の笑みを感じられたのだと私は客席に独り居て合点したのだった。今宵Tone Momentum+から湧き出したPresent〈今〉は、過去から繋がり、未来へと開かれた「歓喜の唄」として、私の胸を強く打った。雨中を駆けた、実に甲斐のある現場だった。

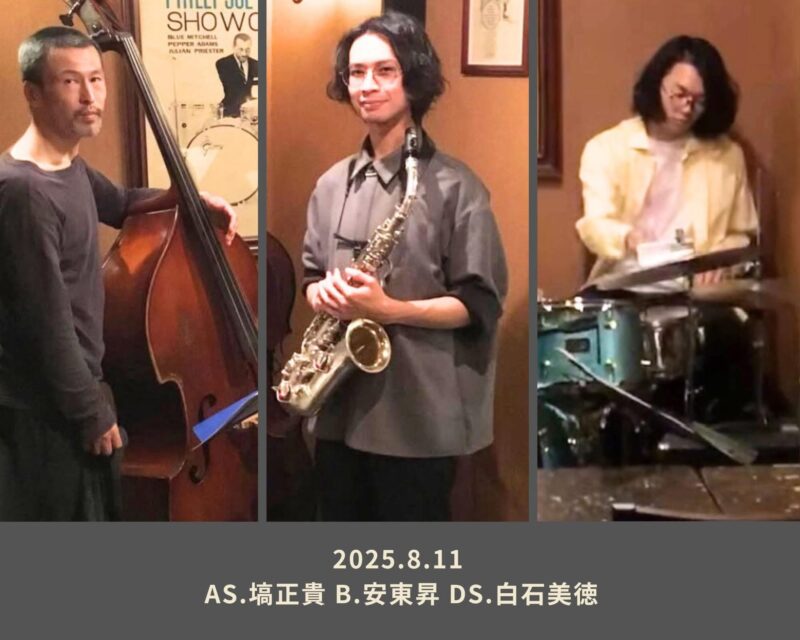

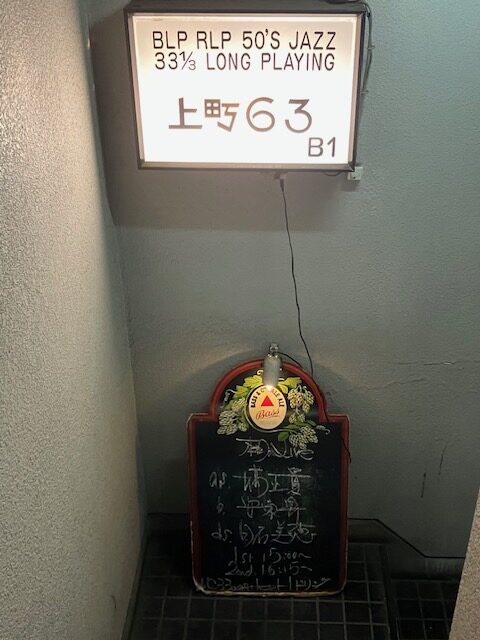

#490 8月11日(月)

横浜馬車道 上町〈カンマチ〉63

http://jmsu.web.fc2.com/63/

塙正貴 (as) 安東昇 (b) 白石美徳 (ds)

昨日同様に、酷暑の中を気紛れに降り続けた雨の昼下がりに向かった横浜馬車道のお馴染み・上町〈カンマチ〉63にて、待望のトリオを聴いた。

塙正貴(AS)安東昇(B)白石美徳(DS)

葉月版LALのテーマに、未知なる表現者との出逢いを設定した私にとって、塙さんと白石さんは、近頃あちこちのブックでお名前を見るにつけ気になっていた存在であり、そんな昇り龍の若手ふたりを頼れる実力派ベーシスト安東さんが支えるとあって、先週金曜日からスタートした夏季休暇10連休の中に6本のライブを組んだ前半のクライマックスとして今日のマチネーライブに焦点を当てたというのがことの次第だった。果たして、今日のステージは、塙さんのオリジナル2曲を著名スタンダードナンバー:D.エリントン作〈I Got It Bad and That Ain’t Good〉とT.モンク作〈I Mean You〉でサンドした1st.セットと、三者が対等な形で音を紡ぎながら結果的に約40分の一本勝負に及んだ完全インプロヴィゼイションで通した2ndセットとにより構成された訳であるが、そこでは、ブレスの直ぐ先にある掠れたトーンの内に哀切の抒情を程よく調合させた独特の音色を持つアルトサックスを巧みにコントロールして、サウンドの中に独特な音の連なりを丁寧に織り込みながら緩やかに畝るフレージングを随所に繰り出しつつ「拍」の中を自在に揺らいだ塙さんが主軸となり、対する安東・白石両氏の繰り出した自由旋律詩的な音創りが相まって、音場に幽静な雰囲気を漂わせて行った流れは自発的かつ能動的で説得力のあるものであり、そこに御三方の一音一音に対する拘りのある真摯な態度を読みとることが出来、私には多いに好ましい在り様として映った。

今日私の眼前で繰り広げられた御三方の音創りに触れていて、其々が独自のタイム感をベースに、メロディとリズムを時にサウンドの前面に押し出し、時にサウンドの中に見え隠れさせた所作の数々には刮目させられること度々であり、良い意味で流れに任せているという印象の中にあっても、終始自らの音をサウンドのどこに投げ入れるのがもっとも「活きる」かを確信を持って捉えながら互いに向き合っているからこそ生まれるのだろう、胸襟の開いた解放感が音場に横溢していたからこそ独りよがりに陥ることなく、誰しもにすんなりと受け入れ易い、敷居の高さとは無縁の彼らならではの音がカンマチの空間に揺蕩って行ったのだろうと今振り返り強く感じている。最後に、2nd.セットのインプロの冒頭では、かなりドライヴのかかったビートが飛び出した場面が少々あった。既にご縁を頂いて来た安東さんの堅実なランニング・ベースラインは実証済みだ。次に機会があらば、塙さんと白石さんがオーソドックスなビートの中でどのように弾けるかにも興味が尽きない。そんな、もしかするとないものねだりかもしれない衝動にもかられた午後のひとときだった。こういう未知との遭遇は大歓迎だ。

#491 8月13日(水)

横浜・日の出町 JAZZ FIRST

https://jazz-first.com/

DUO:大口純一郎 (p) 森田修史 (ts)

’23/3以来の訪問となった横浜・日の出町JAZZ FIRSTにて、待望のDUOを聴いた。

大口純一郎(P)森田修史(TS)

個人的に先ずは、一時期は毎月の様にその現場に足を運びながらも、’23/9以来長らくの無沙汰が続いた大口さんとの再会が嬉しいところ。まあ、それはそうとして肝心の音だ。互いのカルテット編成の現場で協働を重ねて来たおふたりの相性の良さは抜群であり、兎に角そのサウンドの間口・奥行きの広さに驚かされる。共にアイデアの引き出しの多い表現者おふたりのことだ、特に大口さんは、相変わらずの強靭なタッチから紡ぎ出されるエレガントなハーモニーに抜群の冴えを見せ、一方の森田さんも、大口さんの動きに対して当意即妙に反応しつつ、深さと豊かさを哀愁溢るるセクシーなトーンの内に収めながら吹き込んだ一切の無駄の無い畝りのあるフレーズの織り成し方に現代シーンの中核を担う「風格」を色濃く感じさせられることとなった。互いのオリジナル曲(大口作×1、森田作×2)に加えジャズ・スタンダード(B. ゴルソン作、B. ストレイホーン作、D. ベスト作)やジャズメン・オリジナル(B. ハッチャーソン作、A. パークス作)、更にはブラジル物(I. リンス作、I. ヅワルギ作)等々バラエティに富んだセットリストを通して、カラフルなメロディと伸び縮みするリズムが瀟洒なハーモニーに乗って届けられた極上のアンサンブルにこれぞまさしくコード楽器と管楽器(特に私のようなテナー好きには堪らない)による硬派なDUOの理想形が立ち現れたと感じられた会心の夜だった。